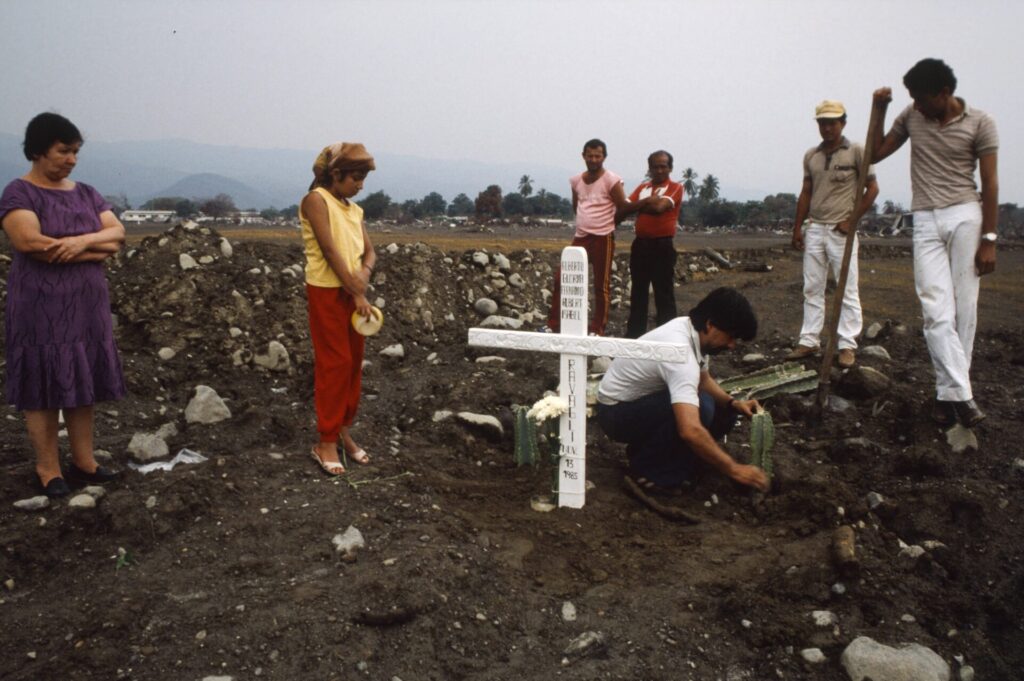

Una familia siembra una cruz y un cactus donde su casa estuvo alguna vez. Están seguros que nada crecerá allí de nuevo. Armero, Guayabal (Tolima) (1985-1986). Foto de Betty Elder del Fondo Betty Elder de la Biblioteca Nacional de Colombia.

«El ministro Iván Duque Escobar me dijo, simple y llanamente, que yo era “apocalíptico” y “dramático” por decir que podíaocurrir una tragedia. Posteriormente, días antes de la avalancha, yo tuve oportunidad de solicitarle al ministro que pusiera unas alarmas, él me contestó que eran exageradamente costosas porque valían alrededor de dos mil dólares. Yo le sugerí que vendiera algunos de los automóviles del ministerio, pero lo tomó como un buen chiste y las cosas no fueron atendidas hasta que se produjo la catástrofe.»

—Hernando Arango Monedero, exrepresentante a la Cámara de Representantes por el departamento de Caldas

«Cuando llega un tsunami, golpea con una fuerza destructiva increíble y arrasa vidas y hogares, pero casi es peor cuando sealeja, llevándose vidas al mar infinito que es el pasado irrecuperable»

—Don Winslow

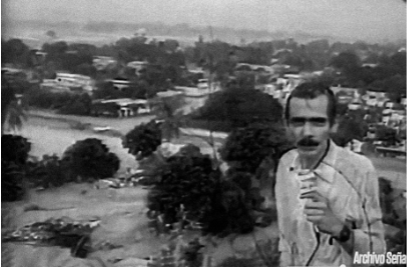

Vadeando la lluvia y resollando como un buey, a las cinco de la mañana alcancé la punta del cerro de La Cruz, con vista sobre Armero. Más temprano, por otro costado, habían trepado también alrededor de doscientas personas recién arrastradas porveloces y enormes torrentes de lodo volcánico durante una noche particularmente oscura. La luna apenas estaba en cuartocreciente. Algunas estaban en ropa de dormir y otras desnudas. Malheridas todas ellas, se echaron sobre la hierba y, en la medida que amanecía, miraban silenciosas hacia el valle devastado, con la voluntad entregada a los más dolorosos pensamientos. La lluvia era menuda, fría y persistente.

—¡Gobierno hijueputa! —exclamó un hombre que había perdido una parte del brazo izquierdo y no podía ver con nitidez por el barro ácido que le cubrió los ojos. Alrededor de dos horas más tarde lo halló muerto Juan Perilla, formidable camarógrafo que me acompañaba con su filmadora Sony al hombro, de al menos diez kilos de peso.

—¿Hacia qué lado está Armero? —le pregunté, desorientado, a una mujer que se tapaba los senos desnudos con los brazos cruzados. Ella se había acercado para pedirme agua, pero yo no tenía.

—Armero ya no existe, señor —contestó tiritando.

—¿Y esas construcciones qué son? —le dije señalando hacia abajo, donde alrededor de cinco personas gateaban sobretejas resbalosas de zinc, desprendidas de algún cobertizo.

—Eso es el cementerio, señor.

—¿Entonces, de Armero solamente sobrevivió el cementerio?

—Sí, señor.

—No —intercedió otro superviviente, envuelto en lodo fresco, como una figura humana de alfarería sin cocer, que oyó la conversación—, mire que también sobrevivió Morro Liso, el barrio de tolerancia, y me señaló con el brazo las casas de la calle de los burdeles.

El miércoles 13 de noviembre de 1985, pasadas las 9 de la noche, una estación repetidora de montaña del Instituto Nacional de Radio y Televisión, Inravisión, le avisó por radio a las oficinas principales de Bogotá que acababa de explotar el volcán Nevado del Ruiz. El mensaje les fue comunicado en seguida a Hernán Castrillón Restrepo y a Judith Sarmiento en el momento que comenzaban, como todas las noches, a leer las noticias del Noticiero TVhoy, en el que me ocupaba de hacer investigaciones. Yo acababa de llegar del trabajo a mi apartamento y encendí maquinalmente el televisor para ver al aire la emisión que habíamos armado con las historias del día. Ambos dieron un reporte escueto sobre la explosión, sin ningún comentario adicional, debido a que laestación repetidora desapareció de la frecuencia sin agregar nada más. Yo sabía con certeza lo que significaba esa noticia porque durante las últimas semanas había estado recogiendo reportes sobre la actividad del volcán nevado y dos días atrás obtuve las declaraciones del ministro de Minas y Energía, Iván Duque Escobar, encargado de encarar la amenaza. Anunció que no ordenaría ninguna evacuación de millares de habitantes de las zonas de riesgo «para no causar pánico».

Yo tenía claro quién era Duque Escobar: cuatro años antes había investigado los desfalcos que hizo en el estatal Banco Popular, del que era presidente. Mediante fraudes financió falsas exportaciones a Estados Unidos de cargamentos de café en buques inexistentes de la Flota Mercante Grancolombiana. Estuvo confabulado en esos desfalcos con un estafador de Girardot llamado Alberto Duque Rodríguez, que no era pariente suyo. Se hacía llamar «rey del café». Este último era hijo del cacique liberal-turbayista Luis Duque Peña, fundador de un condominio conocido como Lago Mar El Peñón, en el que convivían, con sus mansiones de recreo contiguas, generales multimillonarios, narcotraficantes, ladrones de cuello duro, corruptos, lavadores de activos y abogados de postín. Allí, las playas de un mar artificial, situadas a seiscientos kilómetros del océano más cercano, eran de arena marina genuina, llevada desde el litoral Caribe en caravanas de camiones. En esa época comenzaban a proliferar extravagancias que se hicieron habituales y admiradas en Colombia, como zoológicos privados con especies mayores africanas y asiáticas, primordialmente rinocerontes, hipopótamos y elefantes, emplazados en latifundiosde los primeros faraones colombianos del narcotráfico, a la cabeza de los cuales estuvieron Pablo Escobar, José Gonzalo Rodríguez Gacha o los hermanos Juan David, Jorge Luis y Fabio Ochoa Vásquez.

Quince días antes del aviso de la estación repetidora del cerro, estuve en Armero y sus alrededores para averiguar qué tantos preparativos y cuánta información tenía la gente sobre un deshielo que podría desatar avalanchas catastróficas compuestas por masas de lodos, árboles descuajados y rocas que rodarían hasta el valle por los cauces de cuatro ríos. Nadie en Armero sabía nada más que lo elemental: el volcán, a cuyos pies vivían, estaba en actividad porque lanzaba columnas de cenizas que luego llovían en tal cantidad sobre una extensa región circunvecina que el paisaje tropical perdía sus colores luminosos y se tornaba gris.

El cura párroco del pueblo, Augusto Osorio, me aseguró que le había dado la mayor fuerza y vigor a sus oraciones para aplacar la ira y el odio irracionales que ardían contra Armero en el corazón de Dios, Nuestro Señor. La población total oscilabaentre treinta y cuarenta mil habitantes. Los que tenían uso de la razón, entre ellos el cura, sabían que sobre su pueblo pesaba una maldición implacable del Santo Padre, su santidad el papa Pío XXII, en castigo a que durante los estallidos sociales del 9 de abril de 1948,que incendiaron y desangraron a Colombia, las mayorías liberales asesinaron al párroco —conservador— Pedro María Ramírez Ramos, hoy en vías de convertirse en santo, y jugaron una partida de fútbol con la cabeza de su reverencia.

Temían que Dios cobrara venganza en el momento menos pensado.

En el cuerpo de bomberos, por su parte, me mostraron que su viejo camión cisterna y sus mangueras estaban funcionando relativamente bien, como para enfrentar cualquier contratiempo, aunque las llantas estaban lisas y no siempre había con qué comprar gasolina porque los políticos se robaban el dinero del municipio.

Me bastó con oír la noticia de esa noche del 13 de noviembre para salir corriendo a Armero. Telefoneé al jefe de redacción, Efraín Marín, y dispuso en su tabla de movimientos estratégicos que partiera al instante con Juan Perilla —el mejor de nuestros cuatro camarógrafos—; Álvaro Varón, auxiliar de cámara; y el bueno de Héctor Aníbal Alvarado —boyacense astuto y despierto, de ruana y revólver—, conductor de uno de los pequeños camperos japoneses de servicio en los que nos transportábamos para cubrir las noticias cotidianas.

—Lo que me dijeron los vulcanólogos —le recordé a Efraín—es que cualquier erupción causaría una catástrofe que no hemos visto nunca.

Cuando dieron las once de la noche ya íbamos galopando en el camperito, cuesta abajo, por la carretera que conduce a Honda. En la medida que se desciende desde el frío perpetuo de Bogotá, situada a 2.600 metros sobre el nivel del mar, la temperatura del ambiente en el trópico aumenta, por eso las regiones más bajas del país las conocemos como «tierra caliente».

Sobre la medianoche paramos en Puerto Bogotá, barriada próxima al viejo puente de hierro Navarro sobre el río Magdalena, en ese tiempo única vía de entrada a Honda. Antes de cruzarlo, nos apeamos para ver la fuerza con la que el río Gualí, que bordea la ciudad, atravesaba con un chorro de agua colosal el cauce enorme del Magdalena, en el que desemboca. Semejaba ser una descomunal manguera contra incendios que arrojó a la corriente del Magdalena una calle de casas ribereñas con sus moradores adentro. La potencia nunca antes vista con la que bajaba el Gualí obedecía, inequívocamente, a un deshielo reciente en los casquetes del volcán nevado, donde nace ese afluente a 5.300 metros de altura sobre el nivel del mar. Dios, definitivamente, no quiso oír las plegarias del cura Osorio, de Armero. No obstante, Honda, en general, estaba casi toda ella a salvo a esa hora.

Debía ser la una de la madrugada del 14 de noviembre cuando reiniciamos la carrera a Armero, ahora a lo largo de unavía plana, larga y completamente desolada. Nos tomó unos treinta minutos llegar a Guayabal, pueblo situado a ocho kilómetros de Armero. Sin embargo, un caudal de lodo caliente había cerrado el paso por completo. Cuando desembarcamos para inspeccionar los alrededores, oímos alaridos de auxilio provenientes del fango. Las luces del carro se ahogaban en el vaporque subía del légamo caliente y de esas brumas comenzaron a surgir, como las almas en pena del Juicio Final de Miguel Ángel, personas estropeadas y cubiertas de lodo y sangre. Pedían agua, que no teníamos, y nos preguntaban qué había ocurrido. La mayoría dormía en la penumbra cuando les llegó el apocalipsis.

—¡Estamos en el infierno! —dedujo con un alarido uno de ellos, enceguecido por el barro.

Vino una cuadrilla de vecinos, llenos de temor, con un tractor y un remolque agrícola al que ayudamos a subir a varias de las personas que lograban salir de las entrañas del lodo, como espantos, y de allí pasaron al misérrimo hospital público de Guayabal, donde algunos murieron sin remedio. Es en los estados más grandes de necesidad cuando se recibe con mayor padecimiento el peso de la corrupción que se traga los servicios y los bienes públicos.

—Lo peor está en Armero —se lamentó un sobreviviente, advertencia que fue creciendo esa noche.

—¿Esa puta cámara de ustedes para qué nos sirve? ¡Traigan médicos y agua! —nos protestó un hombre furibundo que se hallaba a salvo.

Volvimos al carro a recoger un juego de baterías de repuesto para la cámara y nos dimos cuenta de que mientras estuvimos merodeando por el lugar y ayudando a algunos sobrevivientes, el lodo volcánico subió más de un metro hasta la tapa del motor. Fue entonces cuando dedujimos que nos habíamos librado de ser aplastados por el lahar de no habernos detenido durante un buen rato en la entrada de Honda.

Guardamos en un sobre de papel manila los dos primeros y únicos casetes de video con escenas nocturnas que vería el mundo. Pronto sabríamos que fue la erupción volcánica más mortífera del siglo XX y la cuarta desde el año 1500. Escribimos la dirección y los teléfonos del noticiero en Bogotá, así como los nombres de quienes podrían recibirlos. Alvarado, el conductor, se fue con el paquete al paradero de buses interprovinciales de Guayabal a realizar una tarea que dominaba con gran talento dramático: suplicar para que algún pasajero aceptara llevarlo por solidaridad o a cambio de una propina que recibiría contra entrega. Eran dos cartuchos de video de veinte minutos de duración cada uno. Cuando partió a Bogotá la primera buseta con nuestro envío a bordo y sobrecargada de gente espantada tratando de escapar del infierno, Alvarado procedió a complementar la estrategia de rigor: convenció al sacristán de la parroquia de que le prestara el único teléfono posible, contactó a Efraín Marín en una llamada de conexión ínfima y envenenada con chirridos radioeléctricos:

—Don Efra —gritó— van en un bus los dos primeros casetes. Deben llegar, por ahí, a las seis de la mañana, o antes, para que estén pendientes. No sé si pueda volver a llamar.

El bus ya andaba hacia Bogotá cuando un par de muchachos campesinos aceptaron guiarnos desde Guayabal hasta Armero a través de la noche, que estaba por terminar. Trajeron una linterna y nosotros teníamos otra. Sacamos un par de alicates de la caja de herramientas del campero con los que fuimos trozando, para poder avanzar, los alambres de púas de los potreros en los que las vacas mugían horrorizadas.

Con las manos apartábamos ramas espinosas de los matorrales abriendo paso hacia la cima del cerro de La Cruz. Nos cruzamos con unas pocas personas que bajaban bamboleantes, como si se tratara de muertos vivientes carentes de la facultadde discernir. En un rellano nos topamos con un hombre de barro tumbado de espaldas; no veía, pero sintió nuestra presencia y elevó los brazos, nos acercamos a él, le pregunté si podía hablar. No respondió. Le tomé la mano izquierda y apretó la mía durante unos segundos —tal vez experimentó alguna esperanza— y la aflojó al morir inmediatamente después.

—Hermano —murmuró Juan Perilla en voz baja— nunca pensé que me fuera a tocar ver todo esto.

—Me dijeron que esto iba a ser espeluznante —le contesté.

Desde la cumbre del cerro traté de ubicar lugares de Armero que conocía y me costaba aceptar que ya no existía nada de ese pueblo hirviente que dos años atrás había recorrido llevando de la mano a mi hijo, Diego, cuando comenzaba a caminar. El panorama era solamente el de una planicie de barro. La familia materna de mi hijo tenía una hacienda cafetera histórica (El Placer) en Santa Isabel, sobre las montañas del norte del Tolima, circunvecinas del volcán. La producción era bajada hasta Armero, donde la hacienda poseía una bodega al pie de la línea del tren para embarcar con rapidez y comodidad las cosechas que partían de allí hasta el puerto de Ambalema, sobre el río Magdalena, de ahí a Barranquilla y, finalmente, a Nueva York y Londres, por el océano Atlántico. El granero estaba a cargo de un trabajador llamado Felipe. Vivía en ese lugar con su familia y a él le regalé la carriola de mi hijo cuando ya no la necesitaba para que la usara con el suyo, que estaba por nacer en 1984. Desde la montaña me esforzaba en vano para tratar de localizar el lugar donde estuvo ese antiguo depósito de café. Luego me concentré en ubicar la línea férrea para seguirla con la vista y establecer de esa manera el lugar. No había línea ni había nada. La dimensión del desastre lo daba un peñón que me pareció del tamaño de una catedral que rodó desde las cumbres del nevado, tomó velocidad al caer en el vacío por los barrancos, y quedó, como un monumento, en el centro de esa estepa gris. Luego supimos, por otra parte, que el tamaño de la inmoralidad colombiana quedó descrito en la caja fuerte de la sucursal del Banco de Colombia. Era tan inexpugnable y estaba tan bien empotrada al suelo que la avalancha de barro, rocas y árboles, más el aplastamiento que llevó durante varias horas no le hicieron mella, únicamente sufrió un roto hecho con dinamita y en su interior no había ni un solo billete, únicamente monedas.

Pensé en Felipe, en su hijo y en la carriola. Fueron una idea fija en mis pesadillas y volvieron a serlo tiempo después cuando supe que los mató el desastre.

Sobrevolaron algunas avionetas desde las primeras horas del día intentando encontrar Armero. La primera de ellas pasó a eso de las siete de la mañana y luego supe que fue contratada por Leopoldo Guevara, de la Defensa Civil; al no encontrar nada se lo reportó instantáneamente al presidente, Belisario Betancur Cuartas, pero no le creyó.

Pasado el mediodía regresamos a Guayabal por el camino que abrimos en la madrugada y detrás de nosotros se vinieron en fila india los sobrevivientes que encontramos en la cima. Nadie hablaba con nadie.

Buscamos agua para beber en una cantina y comenzamos a recorrer los bordes de la avalancha, de la que no dejaron de salir personas durante el resto del día. Otras flotaban muertas.

De pronto nos topamos con las ruinas del serpentario que tenía en Armero el Instituto Nacional de Salud para la producción industrial de sueros antiofídicos. Muchas cajas en las que vivían víboras de cascabel habían caído al piso, se abrieron por efecto de los golpes y salieron a andar y a buscarse la vida a sus anchas. Algunas se fueron por los matorrales aledaños y dos de ellas, en cambio, estaban trenzadas copulando en un patio desolado de cemento, abstraídas del luto nacional que las circundaba. Imaginé que se acababan de conocer y decidieron celebrar así la libertad repentina que les otorgó la avalancha en ese día dichoso para ambas.

La nieve y el glaciar fundidos que originaron la avalancha fueron derretidos por piedras incandescentes llamadas piroclastos, lanzadas por la erupción. Aquella masa rodó a una velocidad estimada de sesenta kilómetros por hora y en la caída iba desprendiendo rocas y arrastrando la vegetación exuberante que estaba a su paso. El lahar más grande bajó por el río Lagunilla, que atravesaba Armero, sirvió de tobogán a la gran avalancha, que tuvo tres oleadas. La primera alcanzó una altura de treinta metros, rodó a doce metros por segundo y se estima que tardó veinte minutos en desaparecer de la faz de la Tierra al pueblo de treinta mil habitantes. La segundabajó corriendo a seis metros por segundo y tardó media hora en acrecentar la devastación de la anterior. Por último, la tercera, con una duración de algo más de dos horas, aplastó a quienes todavía trataban de mantenerse en pie, agarrados de los escombros que dejaron las otras dos y aplastó todavía más los edificios habitados que no estaban completamente colapsados. El lodo penetraba por los oídos, la boca y los ojos de los humanos y los animales; lo hacía con tanta presión que en cosa de minutos les causaba la muerte por asfixia traumática.

El extenso valle de Armero se ha formado a lo largo de milenios exclusivamente con la caída de avalanchas del Nevado del Ruiz y debido a ellas ha ido elevando su altura sobre el nivel del mar. La que tuvo lugar antes de la de 1985 ocurrió en 1846 y de ella dio cuenta el escritor costumbrista bogotano Manuel Pombo. Presenció la catástrofe de ese tiempo como a mí me correspondió la siguiente.

Pombo viajaba por la cordillera Central a lomo de mula de Manizales a Bogotá y dio fe de lo siguiente en su libro De Medellín a Bogotá:

«Una de las masas de tierra precipitada desde el Ruiz ocasionó, en 1846, la formidable inundación del Lagunilla. Ella obstruyó por cinco días el curso del río, el que luego arrastró hacia el valle un torrente de lodo, grandes piedras y árboles arrancados de cuajo y cubrió hasta la techumbre de las casas. Muchas gentes pudieron huir advertidas por el ruido que se oía en el Ruiz, pero de las que no lo hicieron muchas perecieron arrebatadas por la inundación y muchas de hambre y sed privadas de todo auxilio en la copa de los árboles que sobresalían en aquel océano de barro. Según datos suministrados por personas competentes, esa inundación elevó el piso tres metros y veinte centímetros en cerca de catorce leguas cuadradas, de modo que la materia acarreada del Ruiz puede estimarse en trescientos milmetros cúbicos de tierra.»

La hecatombe de Armero de 1985, con cerca de treinta mil personas muertas, cuyas vidas pudieron ser salvadas organizando una evacuación masiva de la zona del desastre, se convirtió, lo mismo que para las víboras del serpentario, en tabla de salvación para el presidente del momento, conservador, poeta mediocre y político corrupto, Belisario Betancur Cuartas. La semana anterior había sufrido un golpe militar transitorio debido a que el grupo terrorista M-19 tomó por asalto el Palacio de Justicia en Bogotá y el ejército optó, motu proprio, por bombardear e incendiar el edificio y fusilar a personas, entre magistrados, otros empleados y visitantes. Una decena de ellas salieron vivas y el ejército las desapareció. Otras, como el magistrado del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán, fueron torturadas en las salas de tormentos del Cantón Norte, de Usaquén, hasta causarles la muerte. Sus despojos los llevaron de vuelta para botarlos entre las ruinas calcinadas del palacio.

La tristeza por la avalancha de Armero aplastó la ira nacional despertada la semana anterior por la masacre del Palacio de Justicia y le dio aires y fuerzas a Betancur, quien, además de la producción de poemas luctuosos y cursis, se concentró en la tarea exitosa de traer desde Roma al cura Juan Pablo II para que orara sobre el lodo seco de Armero y pidiera por el alma de los magistrados asesinados entre el terrorismo y el Ejército.

Durante las semanas siguientes a la caída de la avalancha, llegaron delincuentes de toda Colombia a escarbar en el lodo para robar cuanto encontraron. No los detuvo ni el anuncio de que serían fusilados.

Luego, el mundo entero se volcó en auxilio de los sobrevivientes con envíos de vituallas, alimentos, ropas, medicinas y dinero, todo lo cual en su mayor parte se lo robaron los políticos, empresarios y burócratas que se hicieron cargo. El hombre de negocios Pedro Gómez fue designado por el presidente para manejar la empresa transitoria Resurgir, creada por el gobierno, que los sobrevivientes siempre llamaron Resufrir. Con los dineros colosales recogidos para las víctimas,Gómez construyó en Lérida, municipio vecino de Armero, un barrio infrahumano y pestilente. Presencié una visita que hizo a las obras de construcción. Llegó de mañana disfrazado de cazador colonial inglés en un helicóptero que, al aterrizar, el ventarrón que despidió con la fuerza de las aspas echó a volar las paredes de cascarón y los tejados de zinc de una gran cantidad de esas covachas, listas para ser inauguradas y repartidas entre los damnificados que llevaban años viviendo —y muriendo— a la intemperie.

Un número indeterminado de niños clasificados como huérfanos sin serlo, ahora son adultos y han estado apareciendo en distintas partes del mundo debido a que cayeron en manos del Instituto de Bienestar Familiar y fueron vendidos a extranjeros que los compraron como se compran gallinas en una feria.

Viejas familias del pueblo comenzaron de nuevo, a pesar del gobierno y de los ladrones. Recuerdo a la entrañable Doña Chela y su esposo, Jorge Rojas, padres del médico Santiago Rojas; los dos viejos recuperaron su finca con las uñas y sin respiro. Soy testigo del hallazgo de la calavera del caballo del padre del arqueólogo Ángel Martínez y más tarde encontré, en los archivos de BBC de Londres, imágenes antiguas del padre domando ese caballo. Otra sobreviviente, María Mercedes Segura, continúa recibiendo noticias improbables acerca de que su madre enloqueció con el desastre, perdió la memoria y aún es una pordiosera que recorre los pueblos del Tolima. La casa de María Mercedes, situada en el barrio San Rafael, fue una de las pocas que quedó intacta, el gobierno le impidió entrar y una semana después había sido saqueada con tal voracidad que solamente quedaron trazas del patio. «Se robaron hasta las paredes», me dijo. Alguna vez viajó a la ciudad colonial Barichara, donde Betancur compró una antigua mansión española en una calle empinada, empedrada y apacible para recogerse en ella a oír el canto de los pájaros, los llantos de las ranas, escribir poemas anodinos y embadurnar lienzos con manchones de óleo. María Mercedes golpeó varias veces el portón con un picaporte centenario, nadie le abrió y, entonces, le dejó una nota escrita a mano en la que le preguntaba si dormía tranquilo, porque ella nunca ha podido volver a hacerlo después de la tragedia. No hubo respuesta.

Algunos meses posteriores al desastre conocí a la fotógrafa norteamericana Betty Elder, entonces de cincuenta años de edad. Fumando cigarrillos Kool, caminaba la región al rayo del sol con sus dos cámaras análogas colgadas al cuello y así documentó durante una década la evolución de las víctimas. Se convirtió en la memoria del desastre y me presentó aquienes habrían de ser buenos amigos míos, como doña Chela, su esposo y Ángel Martínez.

Betty hizo más de cien mil diapositivas únicas y nunca logró que ninguna entidad en Colombia las recibiera gratuitamente para guardarlas como constancia de la manera como evolucionaron las víctimas y la región de la tragedia nacional más grande de todos los tiempos.* Con su esposo, el empresario John Elder, se fueron a vivir su retiro en Key Biscayne, estado de Florida, donde ella tenía sus mejores fotografías de Colombia colgadas en las paredes de la casa. La última de las muchas veces que fui a visitarlos Betty estaba por morir. Había entrado en un estado de amnesia tal que no me pudo reconocer y al cabo de unas horas de tertulia con John ella comenzó a reír y habló fluidamente en castellano, que había olvidado.

Aproveché aquel instante de lucidez para rememorar sobre sus fotografías de Armero expuestas en las paredes y le pregunté por las dificultades y esfuerzos que le costó tomarlas.

—No sé —repuso y volvió a encerrarse en sus olvidos, sentada en una poltrona, con su maravillosa visión fotográfica de ojos azules perdida en la nada.

* El archivo fotográfico y documental sobre Armero fue donado por sus hijas en 2025 a la Biblioteca Nacional de Colombia para convertirse en el Fondo Betty Elder, que llega a constituirse como la primera colección de una mujer dentro de los fondos fotográficos de esta entidad.

Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

Calle 9 No. 8 31

Bogotá D.C., Colombia

Horario de atención:

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (Días no festivos)

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes no es responsable de las opiniones recogidas en los presentes textos. Los autores asumen de manera plena y exclusiva toda responsabilidad sobre su contenido.