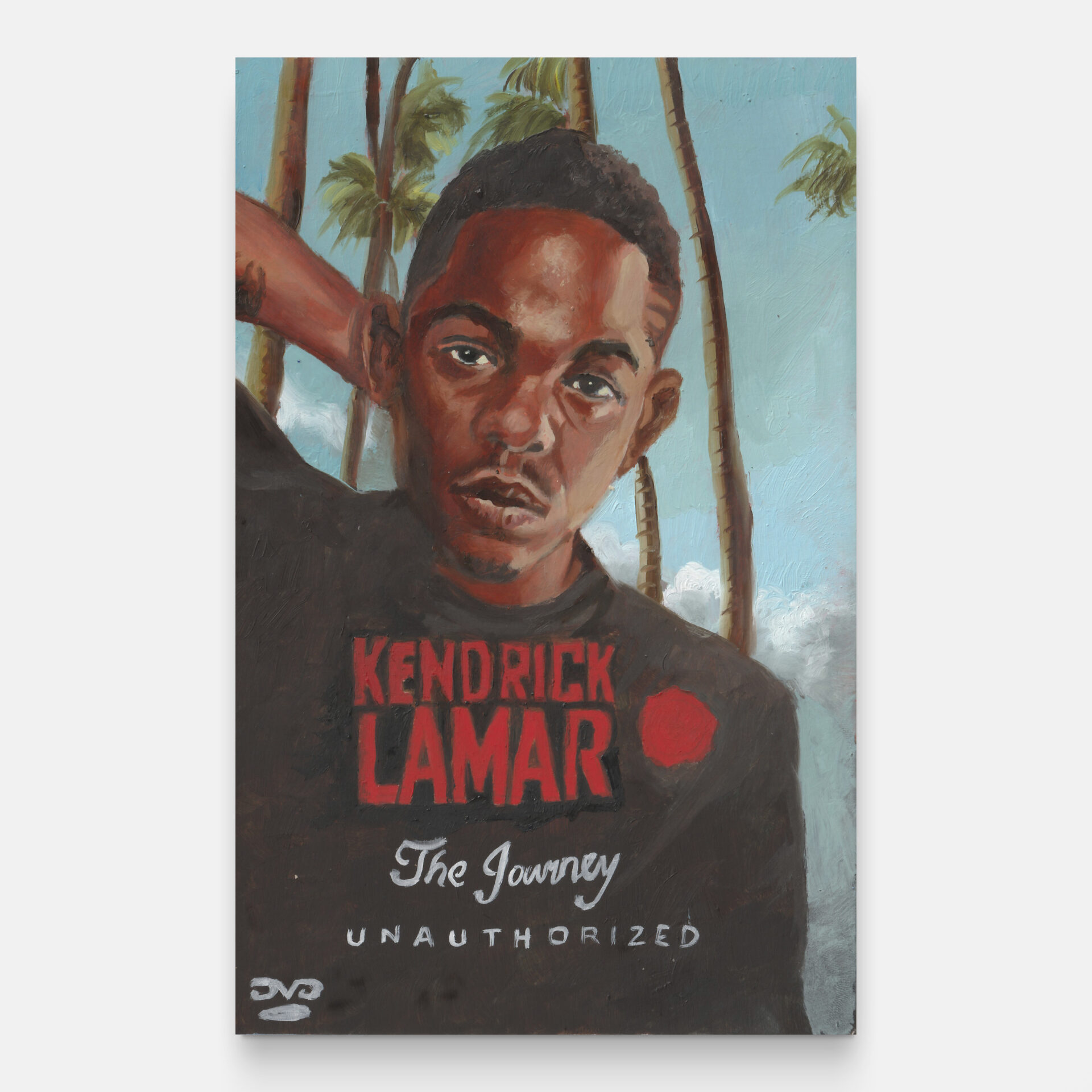

La noticia le llegó por teléfono. Johan Samboni iba en un carro rumbo a la galería SGR, en el barrio San Felipe, cuando sonó la llamada de la coordinadora de La Cometa en ARTBO. Le dijo que su obra Piratas (2025) —49 óleos de pequeño formato que representan carátulas de DVDs, una mezcla sin jerarquías de lo culto y lo popular— había sido apartada. Aquellos discos quemados que llegaron a los «chuzos» de la periferia caleña y su mamá compró para él conformaron el capital cultural de un artista sin acceso a escuelas de arte en la adolescencia. Eso fue lo que se llevó Kendrick Lamar, que estaba en Bogotá por su Grand National Tour, aunque el concierto se suspendió a último minuto por dudas sobre la seguridad del recinto: el testimonio de cómo los pelados de barrio configuran su mundo simbólico en Colombia.

Samboni, artista de treinta años de raíces afroindígenas empecinado en explorar la identidad desde los suburbios, admira al músico de Compton porque agujeró la cerca de su origen sin renunciar a sí mismo: es el rapero que hizo sonar el hip hop junto a la Orquesta Sinfónica Nacional en el Kennedy Center de Washington; el cronista titular de la experiencia negra en Estados Unidos que en 2018 ganó un Pulitzer reservado hasta entonces a los músicos clásicos; el autor cuya obra entró en la Biblioteca del Congreso como documento histórico. Pero, sobre todo, es el escritor que nunca redujo a los jóvenes del gueto a víctimas sin salida, sino que los entendió como sujetos capaces de armar su propia poética para plantarle cara a la hostilidad. Ese fue el comprador de la obra de Samboni.

El artista, que hoy vive en Villa del Sur, a unas cuadras de Puerto Resistencia, siempre había visto a Kendrick Lamar como una figura distante en la luz fría de la pantalla. Pero el rapero, como él, no viene de la gracia del norte global: creció en Compton, California, ciudad de casas encajonadas entre muros bajos donde la policía patrulla sin tregua. La compra de Piratas no fue el norte validando al sur; fue una periferia reconociendo a otra, a través de un archivo común de imágenes: cine de gánsteres, rap angelino, biopics de rebeliones contra la autoridad. Ambos hicieron escuela con lo que había a la mano y, con esos materiales, forjaron su manera de contar el mundo.

Compton y los barrios donde creció Samboni, el Distrito de Aguablanca y Siloé, no son idénticos, pero comparten una raíz común: son geografías donde la exclusión es una experiencia diaria. En Compton, la segregación racial, el asedio pandillero y las redadas policiales moldearon una estética del gueto que acabó cruzando sus fronteras. En Cali, las casas autoconstruidas, las migraciones internas y la economía informal configuraron otra gramática: la del barrio como archivo en permanente construcción. Lo esencial que comparten los artistas de uno y otro lado no es la carencia: es la capacidad de transformar esas fricciones en arte conceptual. Ideas complejas para vivencias profundas.

En Piratas, Samboni decidió pintar a mano lo que antes fue impreso en serie y empacado en bolsas de plástico. Es la manera en que eleva su valor afectivo y lo hace perdurable. Frena la velocidad de la imagen pirata y pide al espectador que trace relaciones. Como los carteles de cine pintados a pulso en otras épocas, cada óleo de esta obra elimina jerarquías, pues una pieza de videoarte no tiene por qué ser más relevante que un anime de consumo masivo. Piratas es evidentemente autobiográfica, pero también colectiva, porque demuestra cómo se forma toda una generación en el barrio: aprendiendo a pintar con tutoriales de Youtube, remezclando imágenes y escupiéndolas de nuevo como producciones propias. En ese sentido, estamos ante un atlas de los suburbios.

Johan Samboni define su obra como un «veneno endulzadito». En las tiendas de películas piratas, solía comprar comedias y cine de terror. Esa mezcla, al final, se convirtió en un rasgo estético clave: un dramatismo sostenido por la ligereza de la risa. En Zambo (2023), una exposición sobre su identidad afroindígena, la llaga colonial aparece recubierta con colores fluorescentes, luces de neón y frases irónicas. La violencia estaba allí, pero suavizada con humor y fiesta, como sucede tantas veces de la vida popular.

«En el barrio uno se forma artísticamente desacelerando los ritmos y dejando de pensar en plata por un rato. Uno vive en modo supervivencia y, al mismo tiempo, trata de abrir espacios para cultivar una visión crítica del mundo. Libro una lucha interna: entre el sentido común de la necesidad y el deseo de imaginar más allá de la necesidad, entre las ideas complejas que consumo y una realidad que parece incompatible. La piratería, un parásito para industrias gigantescas, me ha empoderado».

A raíz del estallido social de 2021 y la creación de Puerto Resistencia, los barrios marginales de Cali acudieron al arte con un vigor renovado para expresar su sensibilidad y dejar rastro. En Siloé, el muralismo se volvió una cartografía afectiva: los muros señalan el territorio, narran recorridos y fortalecen el sentido de pertinencia. En el Distrito de Aguablanca, el arte autogestionado circula en espacios como La Casa del Chontaduro, donde un mismo fin de semana pueden cruzarse talleres, ballroom, poesía, performance y fiesta, sin jerarquías. En ese clima fértil surgieron obras que hicieron del barrio su escenario principal. El Colectivo Solo Barrio intervino viejas máquinas de videojuegos y las transformó en instalaciones itinerantes. Gerson Vargas, desde la novela gráfica, contó la historia del barrio Unión de Vivienda Popular como una épica del derecho a la vivienda digna. Y el Museo Popular de Siloé colecciona objetos cotidianos para narrar la comuna con el protagonismo que no le han dado los museos oficiales. No buscan documentar la cuadra, sino producir arte desde adentro.

Desde aquella venta en ARTBO, la historia de Johan Samboni ha quedado inevitablemente atada al nombre de Kendrick Lamar. Pero más allá de la anécdota pintoresca —el rapero californiano recordará Bogotá por una feria de arte y no por un concierto—, lo significativo es lo que esa transacción dejó al descubierto: que un archivo pirata puede ser germen de identidad y, a la vez, puerta de futuro.