Este artículo hace parte del libro Guillermo Cano: el periodista. Léelo completo acá.

6 de junio de 1949

El día fue gris y oscuro. El sol apareció solamente una o dos veces con timideces de adolescente, para cubrir rápidamente su rostro entre las nubes negras como un velo. Pero para aquel ciego que, con su lazarillo, se acerca paso a paso a la urna, con su cédula fuertemente agarrada en la diestra y sosteniendo la papeleta que contiene la lista de sus preferencias, el día puede ser gris o azul, que a él poco le importa el color. Él quiere sentir cuando su papeleta cae en el fondo de la urna y quiere sentir su dedo húmedo de tinta roja, blanca, negra, ¿qué importa, si ya ha votado? En cambio para aquel otro que tiene sus piernas deformadas, el color del día es tan importante, porque él hubiera querido que el sol brillara y que el andén por el cual se arrastra estuviera seco y no húmedo de barro y fango. Pero también, como el ciego, el lisiado se acerca lentamente a la urna, arrastrando su tronco, hasta que su mano, levantada caritativamente, deposita el voto, y hasta que su dedo índice queda rojo de tinta.

Este espectáculo de los ciegos y de los paralíticos y de los enfermos haciendo un esfuerzo ciudadano para cumplir con su deber y para reclamar su derecho fue realmente algo impresionante, en el impresionante día de elecciones. Este domingo de ayer —no importaba que estuviera gris y que lloviznara con insistencia cruel durante todas sus horas, porque a diferencia de otros domingos, en este no había ni futbol ni toros— se inició muy distinto a los otros domingos del año. Porque ayer Bogotá se despertó temprano, en su día de fiesta y de descanso, y los hombres salieron del hogar desacostumbradamente pronto. Desde las siete de la mañana grupos de cinco y más hombres por los andenes de las calles —por las centrales y por las apartadas— caminaban con apresuramiento de día de trabajo. No iban hoy a devengar un sueldo o un salario. Iban a votar. Y a su paso:

—¡Información liberal! Aquí le entregamos la papeleta con la lista oficial del partido… ¡Aquí le señalamos el sitio exacto donde debe votar!

Los gritos de quienes sirvieron ayer de lazarillos, no solo para los ciegos, sino para todos los votantes, atraían a decenas de hombres de todas las capas sociales, que sacando sus carteras enseñaban sus cédulas y seguían los movimientos de la mano del guía que en las largas y complicadas listas buscaban el número exacto:

—Mesa 330… Estación de la Sabana… El siguiente: Mesa tal, ¡plaza de toros…!

Los viejos, los que ya muchas veces han votado, miraban sarcásticamente a los informadores. A ellos no les costaba trabajo saber rápidamente, con una simple mirada al diario o a la lista, donde debían votar. Pero aquel joven, de solo 21 años; o aquel campesino —tal vez un campesino llegado anoche a Bogotá tras fatigoso viaje desde las veredas cercanas; o tal vez un campesino llegado a Bogotá huyendo de la persecución política— o aquel anciano cuya vista declina no podían saber tan fácilmente dónde votar, y su timidez —como la del sol— los empequeñecía.

Porque ayer votaron en Bogotá los campesinos desterrados de sus tierras, que veían por vez primera esos asombrosos avisos de colores, con letras que se apagaban y se encendían. Vieron por primera vez las grandes y amplias avenidas, los grandes buses que suspiran tan profundamente cuando se detienen, los grandes edificios —monstruosas casas que si las construyeran cerca de su choza, la mantendría en obscuridad permanente como bajo una gran sombrilla que le tapara el sol.

Porque ayer votaron miles de personas por primera vez. Jóvenes que escondían tímidamente su cédula miraban en secreto los nombres de su lista —para que nadie pudiera descubrir sus inclinaciones políticas— y temían llegar frente al jurado y no saber qué hacer. Cuando el joven abría su cédula ante el serio señor sentado tras la urna, su cédula tan limpia lo hacía ruborizar, porque precisamente delante de él votó un anciano, cuya cédula tenía, como su rostro, la marca del tiempo.

Fueron ellos, los campesinos y los jóvenes, los que votaron por primera vez, los detalles humanos dentro de esa muchedumbre que se acercó a las mesas de votación para dejar caer en la urna la pequeña papeleta con su voto. ¡Fueron los tímidos de la jornada de ayer!

Desde las siete de la mañana camiones y buses pasaban por las calles cargados de hombres que gritaban vivas a sus partidos políticos.

—¡A la plaza de toros! Gritaba… desde lo alto el dirigente llamando a todo hombre que fuera a votar a la plaza.

—A la estación de la Sabana. Todavía caben muchos. Suban. Suban.

Y los camiones, con su cargamento de hombres, seguían por las calles cumpliendo su trabajo de facilitar el traslado de miles de bogotanos desde los barrios apartados hasta el centro de la ciudad.

Mientras tanto, por aquellas calles ya de todos tan conocidas, el ruido estridente y destemplante de los tranvías no se escuchaba desde las seis de la mañana. Porque ayer no hubo tranvías. La ciudad se movilizó en camiones, en buses y en las piernas de sus hombres.

Uno de estos camiones, cargado de obreros y trabajadores del campo, pasó por frente a la iglesia de Las Cruces. Los obreros iban gritando vivas al Partido Liberal, con el fervor de la victoria. Sus cabezas estaban cubiertas por sus sombreros de los domingos. Cuando el vehículo pasó frente a la puerta de la iglesia, cesaron los gritos, y todos llevaron sus manos a la cabeza, y se descubrieron con el respeto que se merece la casa de Dios, para luego seguir gritando vivas a su partido, con el fervor de sus convicciones.

***

Algunos bogotanos, a pesar de la ley seca, se pasaron ayer de tragos. Y esta mañana amanecieron grises como el cielo. La cabeza les dolía profundamente, y el cuerpo estaba pesado y cansado. La boca les sabía a amargura, y sus labios estaban secos de sed. No querían levantarse. Era tan absurdamente temprano para salir a la calle enguayabados, que quisieron permanecer en el lecho. Pero a todos ellos les debió pasar lo mismo que a un joven, el cual nos relató lo siguiente:

—Me acosté tarde, muy tarde. La cerveza estaba buena, aunque escasa. Esta mañana, sentía los horrores del guayabo, el remordimiento, la sed. Dije a mi madre: «No pienso levantarme. Que nadie me moleste. Y por favor, ¡tráigame un vaso grande de jugo de naranja con hielo!». Mi madre me miró y ella, tan buena otras veces, que en tantas ocasiones me trajo hasta mi lecho el vaso de jugo de naranja, exclamó, entre sorprendida y airada: «¿Cómo? ¿No vas a votar?… Inmediatamente te levantas, y por encima de todo vas a la estación donde está tu mesa. ¡No puedes traicionar a tu partido!».

***

De las elecciones que recordamos, las de hoy fueron las más nutridas. Los bogotanos que ya nos hemos acostumbrado a la dictadura de la «cola», formamos ayer largas, extensas «colas» de varias cuadras, y nos sometimos a la requisa y a la espera. En algunas partes todo fue muy ordenado, pero aquellos que tuvieron que votar en la plaza de toros se quejaban de las incomodidades que les había tocado sufrir. Primero la «cola». Luego devolverse, porque por esa puerta no se podía entrar. Luego dar la vuelta completa a la plaza. Otra cola. Penetrar en las dependencias de la plaza y comenzar a sufrir por saber dónde quedaba el tendido ocho, el palco de la presidencia, la entrada de sol, la entrada de sol y sombra. Para los taurófilos esto fue fácil. Pero en la calle nos encontramos a un señor que con cara muy triste nos dijo:

—Por primera vez en mi vida, ¡siento no haber sido aficionado a los toros! ¡Ay! Si lo hubiera sido, en segundos habría llegado a la puerta de toriles, que era la guía para saber dónde estaba mi mesa… Pero calcule usted si yo iba a saber dónde quedaba la puerta de toriles… ¡Yo que nunca he ido a los toros!

***

El dedo rojo. El dedo entintado. El dedo manchado. Ese dedo fue el símbolo de las elecciones de ayer. Cuando en un día cualquiera va caminando uno por la calle, casi nunca se fija en los hombres que pasan a su lado. Ayer todos, unos a otros, inmediatamente, nos mirábamos la punta del dedo.

Los que la tenían roja, sonreían satisfechos. Los que aún no habían votado, se disculpaban a señas, como diciendo: ¡para allá vamos!

La tinta indeleble —a tres pesos el pote— manchó no solo el dedo, sino el vestido nuevo, la nueva ruana, el sobretodo, la camisa de muchos bogotanos. Porque en las aglomeraciones cerca a la mesa de votación, la gente después de poner el dedo en la tinta, esta, aún fresca, servía para manchar al vecino. Algunos la escurrían, como hacen los carniceros después del desuello. Otros, la secaban con papeles. Otros dejaban que el viento, que fue impresionante y cortantemente frío, la secara.

Algunos intentaron borrarla, pero la señal roja, del voto cumplido, no desaparecía totalmente del dedo que, como un símbolo, atrajo la mirada de todo bogotano en el día de ayer.

***

El sábado las calles estuvieron inundadas de mujeres que reían. Y las mujeres iban vestidas con singular buen gusto. E iban por las calles guapas y hermosas. Era una policromía, en que la vista se deleitaba no solo un instante, sino largos minutos. Y eran tantas que llegaron prácticamente hasta inundar la ciudad con el insinuante aroma del perfume. Ayer, en cambio, las calles fueron de los hombres. Las calles eran secas. No tenían el colorido del sábado. Las mujeres permanecieron en sus casas. Algunas, muchas, salieron a la iglesia, pero, concluida la ceremonia, regresaron al hogar. Una que otra se aventuró por las calles, pero era un brochazo aislado en el lienzo de la ciudad.

Las mujeres esperaron en sus casas el regreso de todos los hombres que ayer salieron a votar. El regreso de aquel ciego que siente aún en su dedo la frescura de la tinta. El regreso del enfermo y del inválido. El regreso del hijo que votó por primera vez. En ese día maravilloso de ayer —en el que a última hora se asomó, otra vez tímido, el sol— se cumplió el emocionado llamamiento que en el histórico 27 de mayo hiciera el doctor Carlos Lleras Restrepo a todos los liberales de Colombia:

«Venciendo cualquier dificultad, todos los hombres del partido, iremos a las urnas, mientras las mujeres, las valientes mujeres del liberalismo, estarán aguardando, con el corazón agitado, la noticia de que hemos ganado para sus hijos una patria…».

El Espectador

Nota de Jorge Cardona Alzate

El 5 de junio de 1949, catorce meses después del asesinato de Gaitán, se realizaron elecciones legislativas. Colombia vivía en llamas, ese día fue «gris y oscuro», y el sol apareció una o dos veces con timidez de adolescente. Así escribió Guillermo Cano sobre esa jornada electoral, con una invitación expresa extraída desde las voces de la calle: «¡Información Liberal! Aquí le entregamos la papeleta con la lista oficial del partido… ¡Aquí le señalamos el sitio exacto donde debe votar!». Los jóvenes, los obreros, el joven que desconoció la ley seca y estaba dispuesto a dormir el guayabo con jugo de naranja con hielo, pero su madre lo obligó a levantarse para no traicionar al partido. Fue una jornada en la que el dedo rojo, el dedo entintado, el dedo manchado, fue el símbolo de la victoria liberal con autoridad.

Ese triunfo anticipó la candidatura del exministro Darío Echandía, pero también el retorno del conservador Laureano Gómez, en un contexto de extrema censura de prensa oficial, mientras tronaba la violencia en Boyacá, Norte de Santander, Nariño, Santander, Valle, Cundinamarca, Caldas y Tolima. El liberalismo propuso adelantar las elecciones presidenciales para el último domingo de noviembre de 1949 y, desde los atriles de la política y la prensa, como un botafuegos, Laureano Gómez azuzó desde su disparatada definición para el liberalismo, el «basilisco»: «un monstruo con la cabeza de un animal que camina con pies de confusión y de ingenuidad, con piernas de atropello y violencia, con inmenso estómago oligárquico, pecho de ira, brazos masónicos y pequeña y diminuta cabeza comunista».

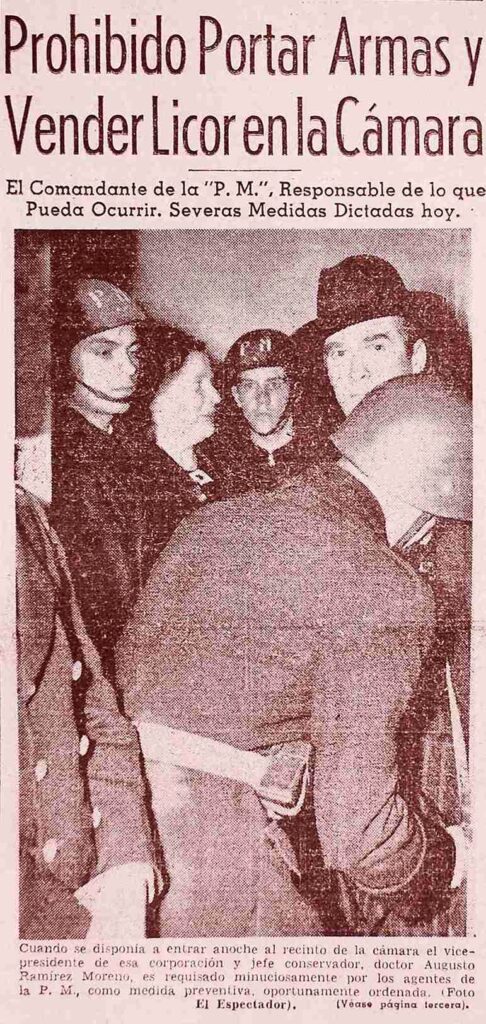

El jueves 25 de agosto hubo gresca entre liberales y conservadores en el Congreso, y el miércoles 7 de septiembre, el zafarrancho se salió de cauce cuando intervenía el conservador Carlos del Castillo y fue interrumpido a la brava por el liberal Gustavo Jiménez. Se oyeron disparos y, malherido Jiménez, murió minutos después junto a una de las curules, en medio de la estampida de los legisladores. El representante liberal Jorge Soto del Corral también salió herido y falleció días después. Las elecciones se adelantaron y la violencia se diseminó por Colombia. El 22 de octubre, un grupo de agentes secretos y policías asaltó la Casa Liberal en Cali y causó la muerte de veinticuatro personas. El registrador Eduardo Caballero Calderón advirtió que las elecciones presidenciales iban a convertirse en una «farsa sangrienta».

Desde la oea, Alberto Lleras Camargo denunció la oleada criminal en Colombia y anticipó así la suerte del liberalismo: «Nada de lo que pueda seguir en el país podrá ser justo, limpio y respetable». Ante la agresividad verbal, el 6 de noviembre, el arzobispo primado de Colombia monseñor Ismael Perdomo intervino para conminar a los párrocos a cumplir con sus deberes religiosos y abstenerse de formular comentarios políticos. Al día siguiente, el candidato liberal Darío Echandía retiró su candidatura presidencial y ordenó la abstención electoral. «El orden legal ha desaparecido. No hay garantías oficiales para los electores del liberalismo». El Espectador resaltó en su edición: «Nadie puede equivocarse al creer que anoche se inició una nueva fase de la vida colombiana bajo los signos más inquietantes».

El país regresó al estado de sitio, esta vez con el cierre del Congreso, las asambleas y los concejos, y la imposición de una asfixiante censura de prensa a cargo de los ministerios de Gobierno y Guerra. La radio quedó en manos del Ministerio de Correos. Esas restricciones ocultaron otra grave noticia ocurrida a la sombra de la violencia partidista: el levantamiento militar del capitán Alfredo Silva Romero en la base aérea de Apiay en Villavicencio (Meta), con ocho agentes de Policía muertos y la liberación de los presos en la cárcel de la ciudad. En paralelo, el guerrillero Eliseo Velásquez atacó el municipio de Puerto López (Meta) y causó la muerte de veintitrés personas. Esa fue la génesis de la guerrilla en los Llanos Orientales, con réplicas de violencia sectaria en diversas zonas del país.

Una manifestación de liberales que acompañaba a Darío Echandía frente a la estatua del general José de San Martín, en la calle 32 con carrera Séptima en Bogotá, fue atacada súbitamente por la Policía. Murieron cuatro personas, entre ellas Vicente Echandía, hermano del excandidato liberal. El sepelio se realizó el domingo 27 de noviembre, el mismo día de la elección presidencial de Laureano Gómez. El Espectador pasó de largo la noticia y, en vez del triunfo conservador, exaltó la memoria de las víctimas del ataque a Echandía y anunció el retiro de Luis Cano de la dirección. Asumió Gabriel Cano con la advertencia de hacerlo «mientras manos más jóvenes animadas por la misma sangre se preparan adecuadamente para recibir este honroso y comprometedor legado».