Este artículo hace parte del libro Guillermo Cano: el periodista. Léelo completo acá.

14 de octubre de 1979

Yo le llamaba Poeta. Él me llamaba Negro. Creo que lo conocí de siempre y él de siempre me conoció. Para mí fue un segundo padre, tan bueno como el verdadero que vive, gracias a Dios; un hermano, tan comprensivo como los de la sangre que viven, gracias a Dios; un amigo, mejor que mis más escogidos amigos que viven, gracias a Dios. Por todo eso y por mucho más me atrevo a escribir ciertos episodios personales de su vida que son parte de mi vida, cuando Ciro Mendía, mi Poeta, ha muerto.

No los traigo a la memoria ni a la cuartilla con la amargura de un dolor que me abre heridas donde más suelen mortificar, sino con la cierta agridulce alegría con que compartimos —yo por lo menos compartí y creo que también él las compartió— las circunstancias más contradictorias, pero siempre rodeadas del hálito maravilloso de la comprensión.

Al Poeta, mi Poeta, creo que lo conocí cuando tuve lo que suele decirse la capacidad humana de conocer a los semejantes. Es decir cuando uno es apenas cosa nada. Y desde entonces ingresó por la puerta grande de mis querencias afectivas, sin reservas ni mucho menos con exigencias: simplemente el Poeta, mi Poeta, comenzó a formar parte de la vida mía. Aquí en Bogotá, más tarde en Medellín, luego en el medio trópico de Villeta, más tarde en la costa Caribe y en sucesión interminable donde él estuviera y yo estuviera y aun donde ni él ni yo estábamos coincidiendo físicamente. Nos ligaba, si no los lazos de la sangre, sí el maravilloso conducto de la identificación en las alegrías y en los dolores, pero sobre todo y por siempre, un no sé qué coincidente criterio sobre el eterno e indescifrable misterio de la vida y de la muerte, de sus alegrías y de sus frustraciones, de cómo manejarlas con cierta medida dolencia y una siempre abierta expectativa ante las sorpresas con que nos desafía.

***

Lo veía, lo oía, lo sentía reír y llorar cuando yo apenas intuía lo que era llorar y reír. Pero más tarde, al crecer, el Poeta, mi Poeta, se hacía más y más figura real y humana para mí, y a la poca edad de los siete años ya declamaba versos de sus versos. Su presencia, con sus ausencias —nosotros aquí, él en Medellín—, se fueron marcando por el signo de una admiración y de un afecto indeclinables, por quien se asemejaba a mi padre y era igual a mis hermanos y se identificaba con mis amigos.

Ya más tarde, todo se fue estructurando como un gigantesco e indestructible y maravilloso edificio —de amistad y cariño— que lo es para toda la vida y lo será para la eternidad mía, si es que la merezco. A tal punto lo admiro que no me tiembla la mano, ni la inteligencia, ni mucho menos el corazón, al declarar de manera pública el culto a su personalidad.

Pero, ¿cómo no declararla, si la merece? Por lo menos así lo creo.

***

contemos historias… Durante muchos años, desde que escribió su primer poema, hasta ayer en que su creación se quedó callada para siempre, y sobre todo en estos últimos días, sobre la obra poética del Poeta, mi Poeta, se han escrito admirables comentarios de lo que significa en su contenido, en su mensaje, en su forma y en su fondo la poesía de Ciro Mendía. Ciertamente no contribuyo yo, no podría contribuir, con un nuevo aporte a todo lo que se dijo, se dice y se dirá del Poeta y de su poesía.

Prefiero hablarles a mis gentes de cómo, por ejemplo, en las vacaciones anuales de fin de año emigrábamos la familia Cano con el Poeta a bordo hacia Pradomar a disfrutar de unos días de descanso que se convirtieron para todos en inolvidable recuerdo de lo que podríamos llamar los «mejores días del pasado», aunque en el presente aún tengamos, inclusive con la ausencia material del Poeta, los «mejores días del presente» y nos esperen todavía —si Dios lo quiere y el Poeta nos ayuda desde lo alto— los «mejores días por venir».

Digamos, por ejemplo, que cuando yo tenía quince años y él me triplicaba la edad, alquilábamos una pequeña barca para que nos acercara hasta un débil muelle flotante, utilizado entonces por los pescadores, pero sobre todo por turistas de físico incansable que, luego de larga lucha con el mar y con sus olas, llegaban hasta él para extenderse sobre las tablas sin pulir a recibir el sol y descansar. Siempre, día a día, sobre las maderas, reposaba de mañana y tarde una hermosa, atractiva, sexy-irresistible morena, cuyo cuerpo estaba cubierto por un estrechísimo traje de baño color blanco jabonado. El Poeta, mi Poeta, se enamoró de ella. Y me llevaba en sus viajes de observación para regresar a la playa de Pradomar habiendo visto mucho sin tocar nada. Entonces subía a la caseta en la pequeña montaña y exclamaba:

—«Esa “popa enjamonada” es más peligrosa que una barracuda…».

Pero, a pesar del temor físico que les tenía a las barracudas, que por allí rondaban cerca del muellecito, don Ciro salía todos los días a desafiar a la Barracuda, que mal ocultaba su popa con un traje blanco enjabonado, pero cuando ya al atardecer la «barracuda de la popa enjamonada» se retiraba a quién sabe qué misterioso descanso de sol para recibir brisa y luna, entonces el Poeta, mi Poeta, se encerraba en un elocuente silencio y creaba, sin escribirlos, sus poemas nuevos. A la madrugada se despertaba y me los decía, antes de que a la playa, por el mar y hacia el muelle, apareciera la «popa enjamonada…».

***

Fue entonces cuando me di cuenta de una extraña verdad: las arrugas en el rostro ajado del Poeta, mi Poeta, no eran marca alguna del transcurso de los días. No. Cada arruga, desde la más pequeña e identificable, surgía cuando creaba un verso. No por dolor, como en los partos. Sino de tranquilidad. Yo me atrevería a decir que si se contaran hoy los versos y poemas del Poeta, mi Poeta, nos encontraríamos con que la cifra coincide, como lo podría certificar moderna calculadora, con el número de arrugas que su propia creación dejó de herencia para siempre. Y si encontráramos una arruga inconclusa en su rostro, podríamos estar ciertos de que inconcluso quedó uno de sus poemas. Él no se arrugaba por viejo. Sus arrugas tienen el nombre propio de poesías, de poemas, de versos… Yo sé que hay arrugas no terminadas, cuando la muerte se lo ha llevado. La última vez que lo vi aquí en Bogotá, en mi hogar, comenzó a decirnos versos que él había estado creando alrededor de mi madre, Luz Isaza de Cano, a quien llamaba tan amorosa y bellamente «Ma». De pronto agregó, inspirado, una cuarteta. Y entonces, para mi asombro y mi comprobación, comenzó a extenderse en su rostro tan bellamente arrugado de inspiración, una arruga más. No sé si ese poema quedó inconcluso. Pero de lo que tengo certeza es que quedó grabado en el bronce arrugado del poeta para siempre…

***

volviendo a pradomar. Regresemos de nuevo por un momento a Pradomar. Fue costumbre que en esas vacaciones de fin de año jugáramos al «póker» familiarmente. Sobre esto ya Gonzalo Mallarino escribió en su «Ventana al mundo» algunos apuntes. Pero habría que agregar que a la orilla del mar, los Canos y el Poeta, mi Poeta, y accidentalmente algunos amigos, jugábamos, no el dinero ni la vida sino la distracción que nos permitía pasar la última noche del año con las cartas del naipe en las manos.

No sé por qué razones inescrutables, el Poeta y yo siempre perdíamos. Y además de perder unos pocos billetes, los pocos que teníamos, agotábamos nuestra existencia de cigarrillos, fumador él, como yo, incurable. Al amanecer del nuevo día nos fumábamos las colillas. Teníamos que iniciar el viaje de regreso. Un taxi, increíblemente cumplido, nos esperaba a la puerta. Nos conducía, implacablemente, al aeropuerto de Soledad. Atrás quedaban los que, por diversas razones, se podían quedar. El Poeta, mi Poeta y yo, volvíamos a la vida de siempre. La alucinación del descanso de la «popa enjamonada» quedaban atrás…

Llegábamos al aeropuerto de Soledad, de Barranquilla, muy de madrugada fría, pero cálidamente húmeda. Sin una colilla. Sin cinco. La soledad de dos en compañía. Su avión salía para «el Medellín de sus entretelas», un poco antes que el mío. Yo volaba luego hacia «el Bogotá de mi trabajo».

Nos despedíamos silenciosamente con un abrazo, sin palabras inútiles, «hasta diciembre, cuando les ganaremos a esos Canos todo lo que nos han quitado» y entonces «pediremos champaña a las cinco de la mañana en el aeropuerto de Soledad…», cosa que jamás pudimos hacer… Si alguna vez lo puedo hacer, de ahora en adelante, habrá una copa servida y el brindis será por el Poeta, mi Poeta…

***

la lluvia en medio de la noche. Pero el Poeta, mi Poeta, no siempre perdía el juego. Pradomar y los Canos eran como una advertencia permanente de que en el juego ordenado puede no haber desquite pero no hay pérdida mayor, y que en cambio el juego licencioso a veces da mucho pero quita más. Viene el recuerdo porque el Poeta, mi Poeta, había estado jugando más de lo prudente en la ruleta del casino, tolerado o acaso legalizado, de «Moisés», al norte de Bogotá, cerca de Usaquén, donde había perdido sus buenos pesos. Y «Ma» —su «Ma»— le había llamado sutilmente la atención.

Cierta noche, sin embargo, y para mí, apenas un adolescente, fue una imagen imborrable ver y sentir al Poeta y a mi madre regresar a casa después de haberlo pasado «bomba» donde «Moisés». La ruleta reventó en 17 y el poeta ganó un pleno bien alimentado y condimentado. El Poeta, sin quitarse su boina, puso a llover de los cielos rasos de nuestra casa billetes y más billetes. Esa noche dejó sobre el lecho mío y el de mis hermanos, un billete nuevo de cien pesos de entonces.

Había ganado. Al día siguiente no le quedaba ni un centavo de su ganancia en el bolsillo.

Siempre le gustó jugar con la vida para ganar o para perder. Y jamás podría decirse si ganó claramente o perdió. El suyo fue un empate permanente. Y aunque la muerte tenía que ganar a la postre. Fueron muchas las veces que jugando a la carta de la muerte la ganó con la de la vida…

***

punto final. El Poeta, mi Poeta, no murió de mal de arrugas. Murió lleno de arrugas, es cierto, pero sin un centavo, a diferencia de la Pobre Viejecita…

Murió cargado de pensamientos y de poemas. Y murió cuando ya en su cuerpo físico visible no cabía una arruga más y fue entonces cuando el volcán en permanente erupción creativa se quedó mudo, silencioso, como una gran cumbre nevada que congeló para siempre su inspiración, para desgracia de la inteligencia y de Colombia.

«Libreta de apuntes»

Nota de Jorge Cardona Alzate

El 5 de octubre de 1979, en las residencias San Juan de Dios, ciego, sin un centavo y en una clínica de reposo situada en La Ceja (Antioquia), murió Carlos Edmundo Mejía Ángel, conocido en el mundo de las letras como Ciro Mendía. «A los 87 años, cinco meses y cuatro días, muy bien bebidos y mejor vividos», como escribió Saúl Aguirre usando palabras de Antioquia. Un amigo incondicional de El Espectador y de la familia Cano desde que el periódico publicó sus primeros poemas por insistencia de otro baluarte de la casa, el periodista y abogado Horacio Franco. Desde esos lejanos días de 1919, Ciro Mendía fue «un compañero fraterno e inolvidable» y «uno de los más asiduos y luminosos tripulantes del “barco de papel”» que describió Lino Gil Jaramillo en su obra clásica sobre las remembranzas del periódico.

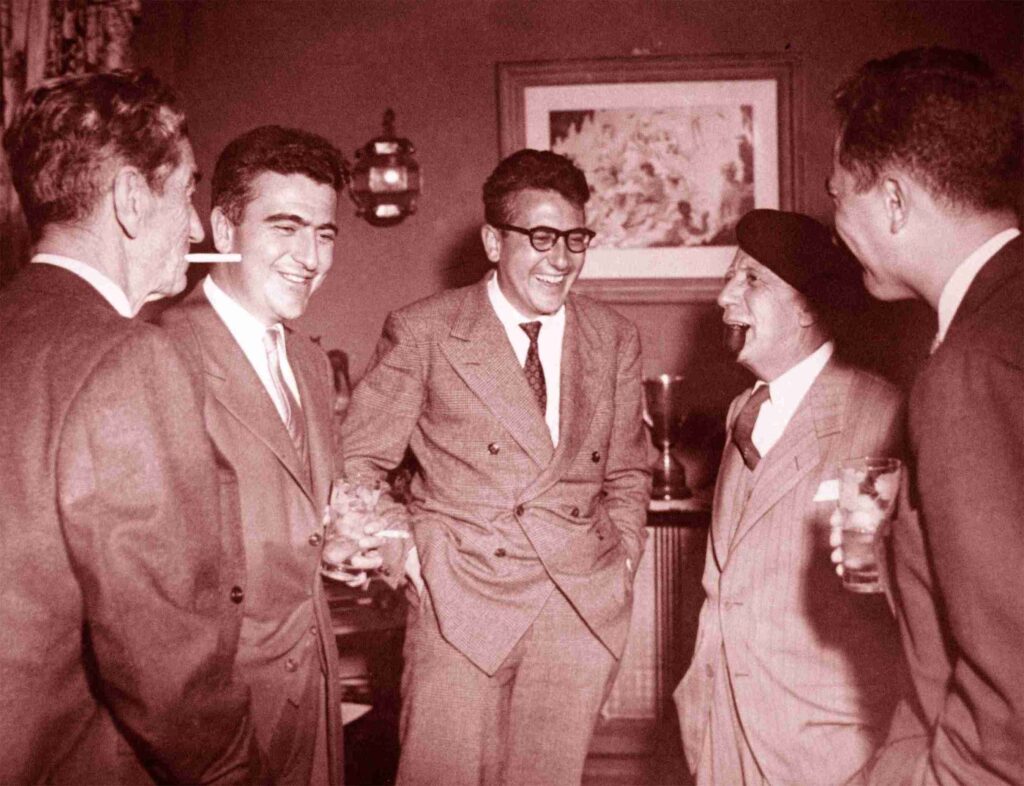

En su «Libreta de apuntes», Guillermo Cano lo reconoció como su «segundo padre» y escribió que supo de su cercanía a la familia desde cuando tuvo capacidad humana de conocer a los semejantes. En muchos momentos de su vida en Bogotá, Medellín, Villeta o la costa Caribe, el poeta Ciro Mendía lo vio llorar y reír al declamar sus versos o contar historias. Ambos perdieron siempre con las cartas del póker en los paseos en Pradomar, pero de esas frecuentes victorias y derrotas en los caminos de la vida surgió un editorial del periódico y un escrito aparte de Guillermo Cano para despedir a su poeta de cabecera. Un homenaje desde el corazón para un entrañable de la familia que a él lo llamaba Negro, y que después de muerto continuó provocando risas compartidas desde el recuerdo de su espíritu burlón.

Nacido en Caldas (Antioquia) en mayo de 1892, primero se hizo famoso como fabricante y volador de cometas en los campos y las veredas de su terruño y de Yarumal, y después empezó a deslumbrar con sus versos, atendiendo siempre el consejo del maestro Tomás Carrasquilla: «Fuera de los clásicos no hay salvación». Los suyos fueron los españoles del Siglo de Oro con Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca, Francisco de Quevedo y Miguel de Cervantes. De esa disciplina despuntaron más de seiscientos sonetos. «Te recomiendo, amor de mis temblores, / que cuando tú mi tumba tengas lista, / esté provista, pero bien provista, / de teléfono, baño y ascensores», escribió para ser leído «Después de muerto», con la cadencia y los recursos fónicos que hicieron de su literatura un legado que se sigue leyendo.

Inicialmente fue empleado de la Junta de Cambios de Antioquia, pero después montó su propio negocio: la tipografía Fotoclub, situada en la carrera Bolívar, entre Boyacá y Calibío, en Medellín, en un primer piso que engalanó después de ganarse el premio mayor de la lotería de la ciudad. Su vecino del segundo piso resultó ser el abogado y escritor Fernando González Ochoa, el filósofo de Otraparte, en Envigado, también del círculo de los Cano de El Espectador. Durante buen tiempo, al menos cinco veces al día, se detuvieron para fumar y compartir conversaciones desde sus mentes iluminadas. El escritor Felipe de Barajas elaboró un escrito publicado en el periódico Impresiones, de Medellín, titulado «Confesiones de dos viejos niños», que se convirtió en una pieza de antología del acervo cultural de Antioquia. «Un ángel con malas palabras y un demonio con arrugas».

Como relató Saúl Aguirre en su «Memorial en blanco y negro sobre Ciro Mendía», uno de sus clientes resultó ser el poeta Porfirio Barba Jacob, a quien le editó quinientos ejemplares sin recibir un peso. Larguezas de la vida bohemia en Medellín que dejaron libros de poesía y siete de teatro con memorias de barras llenas en las representaciones de sus comedias en el Teatro Bolívar. Prometea desencadenada, Arrayanes y mortiños y La dulce mentira, un repertorio siempre acompañado de buenos aguardientes con cáscaras de limón y amenas secuencias de su dramaturgia enmarcada en la gracia para abordar la cotidianidad de la vida campesina y luego urbana. Un tiempo de dramas y comedias mientras él paseaba las calles de la capital de Antioquia con capa española y sombrero de alas anchas.

Un día emigró a Bogotá y fue jefe de personal de El Espectador. En otro tiempo también fue jefe de relaciones públicas del periódico. En contacto con la familia Cano, desarrolló una intensa vida cultural que lo llevó a ser rector de la Biblioteca Nacional y luego agregado cultural de la Embajada de Colombia en España, regentada por su amigo Alberto Jaramillo Sánchez. A su retorno al país, ofició como promotor de extensión cultural en la Secretaría de Educación de Antioquia, cargo desde el cual divulgó a muchos autores de la región, sin declinar en su propia obra, que continuó creciendo desde la genialidad, desde «el espíritu que no se doblega, de la rebeldía que no sucumbe —y acaso se expresa mejor— al traducirse en una sonrisa», como concluyó el periódico desde el editorial «El poeta ha muerto».

[cita]Yo no quiero morirme ni de broma, me gusta más la pera que el fibroma, más la luz que los largos apagones. Me gusta más la risa que el lumbago, por un responso que me den un trago, y el cielo se los dejo a los gorriones.[cita]

Así advirtió Ciro Mendía desde su poema «Nada de misereres». Pero un día de octubre de 1979, con cataratas en los dos ojos y la misma alegría con la que vivió escuchando música o escribiendo versos, se apagó su luz y dejó su desenfadado legado. «El cielo debe ser muy bello, Ciro, muy bello», le comentó Fernando González sobre el miedo a la muerte. «Y además no hay que pagar arrendamiento», agregó Ciro Mendía. Murió como vivió, y se lo había advertido a una enfermera que le indagó inquieta sobre qué debía hacer si lo encontraba muerto. «Pues haga el favor y no me despierte».