Hay una escena primigenia en el cine colombiano —una entre varias posibles—: un grupo de indígenas son capturados por una cámara viajera que se adentra en la selva y los representa inmóviles, levemente sorprendidos. Los intertítulos (es una película muda) advierten que «la cámara no asusta a estos buenos amigos». Los indígenas de Expedición al Caquetá, filmados al comienzo de la década de 1930 por el médico y escritor antioqueño César Uribe Piedrahíta, son mirados pero no parecen, aún, capaces de devolver la mirada de esa cámara, ni de contrarrestar su optimismo colonial.

Una década después, en 1942, las gracias y rutinas de Uribe Piedrahíta son registradas por otro hombre polifacético: el tulueño Enrique Uribe White. Es una peliculita de tres minutos, filmada sin sonido, y cuyo título es el mismo nombre del retratado. César Uribe Piedrahíta es el testimonio íntimo de una amistad sostenida en las afinidades electivas de dos de los intelectuales más influyentes de la primera mitad del siglo XX en Colombia. Por esos mismos años, Uribe White filmaría con insistencia expediciones más restringidas que las de su amigo antioqueño. En Tota I y II (1942-1946) o en Trigos (1941-1946) el viaje se limita al altiplano cundiboyacense y a su paisaje de lagunas, extensos trigales y terrenos en los que es posible registrar o poner en escena una vida pastoril idealizada y bucólica.

Uribe Piedrahíta filmó a los indígenas. Uribe White a los campesinos. Ambos filmaron también las condiciones materiales de sus expediciones. Tanto en Tota como en Expedición al Caquetá se exponen las cámaras y las embarcaciones. Son exploraciones autoconscientes —¿viajes a bordo de sí mismos?—, propios de esa ciudad letrada colombiana que reconoce el «otro» país y se atribuye el poder de representarlo e integrarlo a ese cuerpo fragmentado que era, y sigue siendo, la nación.

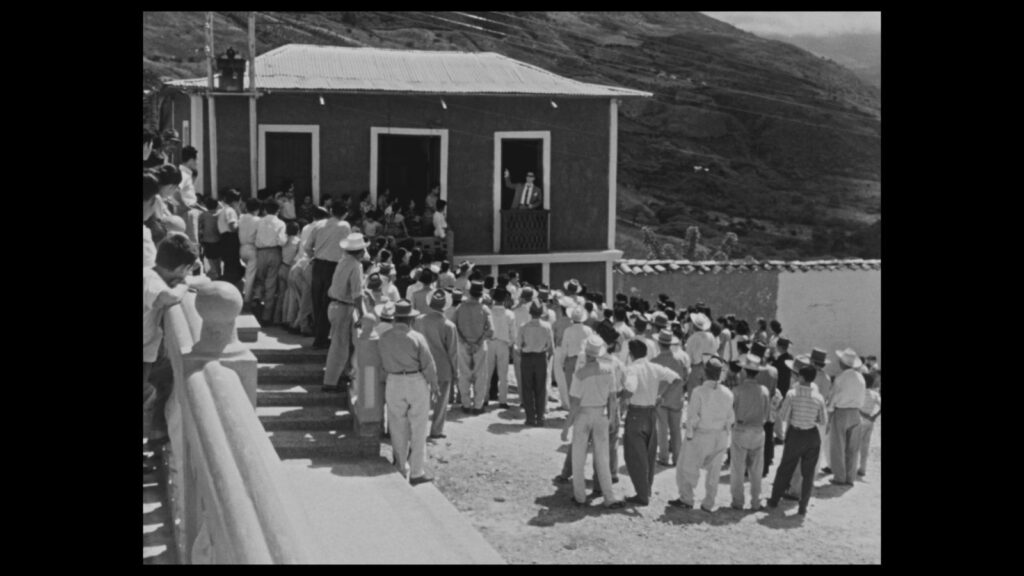

A partir de Trigos se puede establecer una genealogía de representaciones del trabajo y de los trabajadores en el cine colombiano, un motivo que va a ser central en las películas nacionales desde la década de 1940. En el recorrido, vemos el paso de esos grupos humanos inmóviles y subordinados que aparecen en Expedición al Caquetá a personas que caminan, solitarias o en multitud. «Hojarasca revuelta, alborotada», tal como la describe García Márquez en la escena primigenia de Macondo.

En las historias del cine colombiano se concedió a El milagro de sal (1958), dirigida por el mexicano Luis Moya Sarmiento, el mérito de ser la primera mirada crítica de las condiciones de los trabajadores del país, representados en los mineros de Zipaquirá. Pero la aparición reciente de un archivo fílmico, el de Enrique Uribe White, y de una película considerada perdida —La paga, ópera prima de Ciro Durán— pide también una renovación del relato historiográfico. Todo autor —u obra importante—, como diría Borges, crea a sus precursores.

El archivo fílmico de Enrique Uribe White (1898-1983) apareció casi por casualidad, en medio de una investigación del colectivo Imágenes de Segunda Mano (Juan Ferro, Gabriel Ferro, Antonia Hollmann). Gabriel y Juan Ferro buscaban materiales sobre el salto del Tequendama (fotografiado y medido por Uribe White, quien también era ingeniero) cuando el cuidador de su archivo, el astrólogo Mauricio Puerta, les abrió el baúl que contenía 44 carretes en formato de dieciséis milímetros, filmados en las décadas de 1940 y 1950, un acervo que cambia el panorama de lo que hasta ahora conocíamos como cine documental de esos años, dominado por trabajos propagandísticos e institucionales, o por registros noticiosos de acontecimientos históricos.

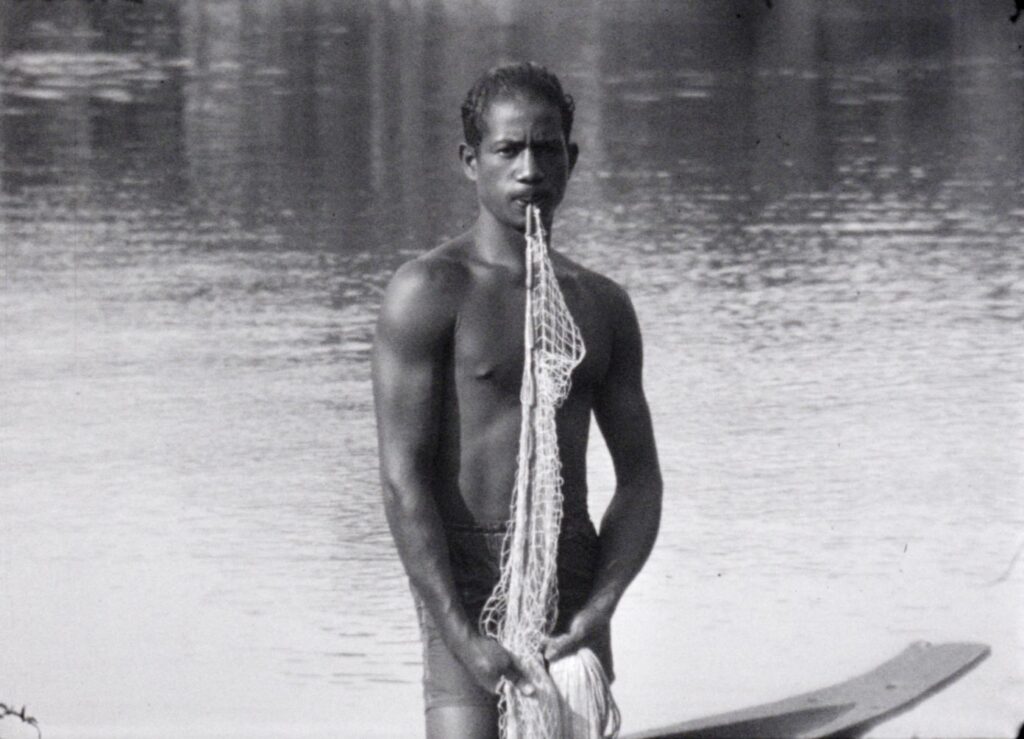

En las películas de Uribe White hay una presencia constante del paisaje y, por tanto, están ahí para ser integradas a una comprensión de cómo se ha desarrollado una escuela de la mirada en el país, y como en esa mirada intervinieron el cine, la fotografía y las artes plásticas. El documental Tumaco (1957), por poner un caso, se podría estudiar en paralelo con la vanguardia pictórica de los años cuarenta o cincuenta. En obras plásticas como las de Guillermo Wiedemann o el Fernando Botero temprano, se percibe la influencia de los viajes que estos artistas hicieron a lugares como Buenaventura o Tolú. También hay que sumar el trabajo de otro cineasta, Arturo Jaramillo, cuya obra fílmica experimental fue presentada en el último FICCI, gracias al trabajo del investigador y cineasta José Guillermo Pezzotti. Tanto Jaramillo como Uribe White pertenecieron a círculos artísticos de élite y testificaron un cambio de sensibilidad: el paso de los paisajes rurales a las sinfonías —tardías y desapacibles— de ciudad. ¿Es posible pensar estos encuentros como una interacción más que como un descubrimiento de un país por otro? Quien mira, para representar, y lo que es mirado, se afectan mutuamente.

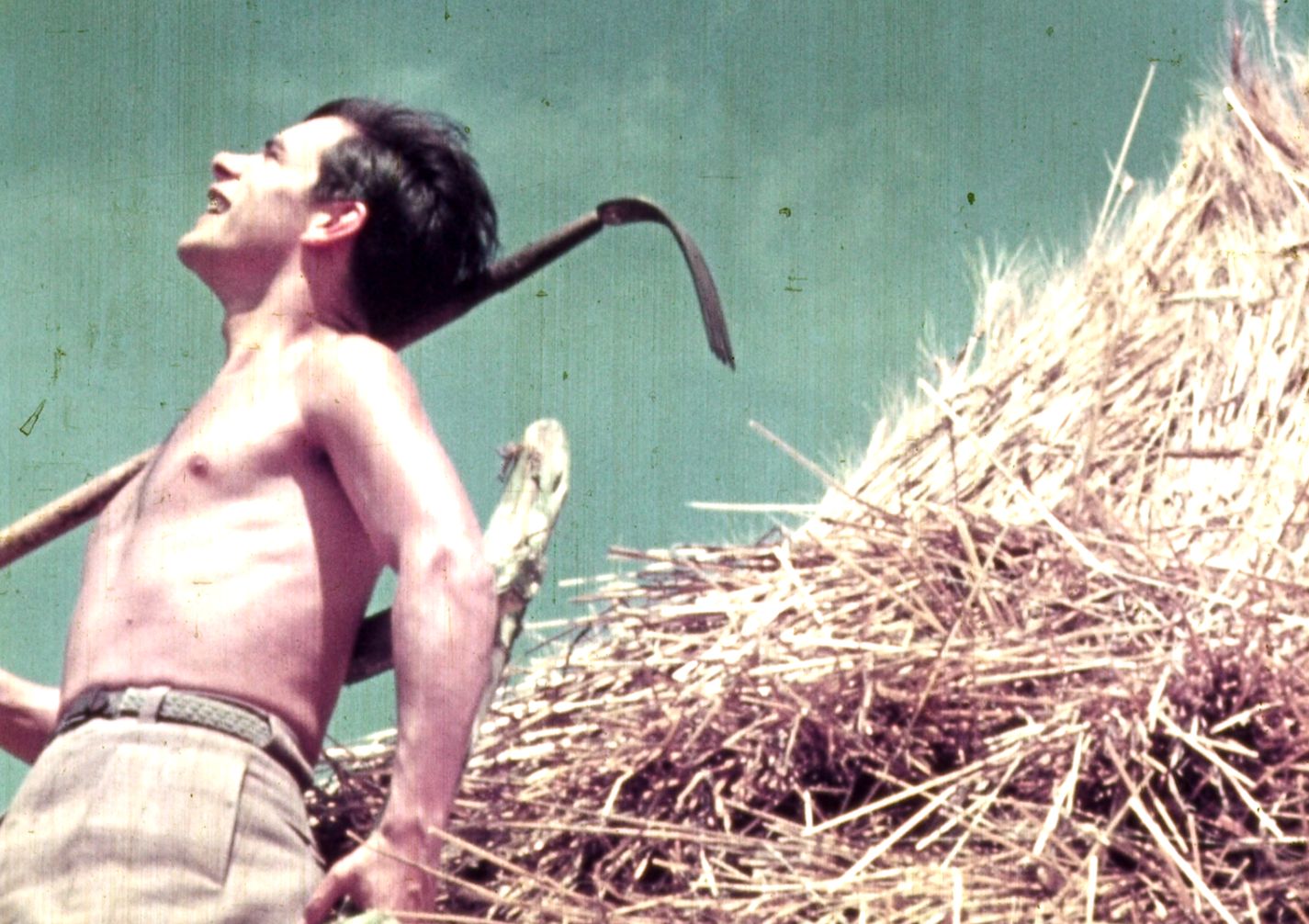

Trigos, que es tal vez la obra clave del archivo de Uribe White, no tiene el comentario típico (engolado y en off) de las películas propagandísticas de la época, pero eso no quiere decir que su mirada sea neutral. Es un diálogo entre las metáforas agrícolas y pastoriles de la Biblia y las imágenes de los trigales y los trabajadores del altiplano cundiboyacense. Es un mundo bucólico, al que, sin embargo, llega la máquina, que parece integrarse sin problema a un orden armonioso, deseado, consensuado. Es un esfuerzo prometeico para que nuestros campesinos sean tan universales como los de Millet, Van Gogh, Virgilio o la Biblia. Ellos, los campesinos, están enaltecidos en su sumisión.

Aquí empieza una historia de larga duración, con notables giros y transformaciones. Años después, en la ya mencionada El milagro de sal, la armonía, en efecto, se quiebra. El trabajo en las minas de sal tiene la connotación de una caída teológica. Vemos desenvolverse una lucha entre la oscuridad y la luz. Lo que ocurre en la materialidad de la película, en su cuidado maniobrar con la física de los cuerpos y las propiedades de la materia, se desdobla en lo simbólico. Quienes trabajan en el interior de la mina, en su oscuridad, quieren ascender, poder trabajar a la luz del sol. Quienes después quedan atrapados en los socavones a causa de una explosión claman por ser salvados.

Es una película social pero también un melodrama sobre la creencia y la redención. Está entre dos mundos (adentro y afuera, esta tierra y una trascendencia, el pasado y la modernidad). Aunque su comentario social hoy haga sonreír por su timidez, en su época el gobierno colombiano no le dio su respaldo para que representara al país en el prestigioso Festival de Cine de San Sebastián, y se le negó la exención de impuestos que ordenaba el decreto 1309 para favorecer a la incipiente industria cinematográfica del país. La censura, en sus distintas formas, es convidada de siempre en el cine colombiano.

La paga de Ciro Durán: el quiebre

El director nortesantandereano Ciro Durán filmó su ópera prima en los Andes venezolanos. La paga (1962) era un eslabón perdido en la obra de un cineasta cuya filmografía posterior fue banalizada como cine industrial o, peor aún, etiquetada como ejemplo de pornomiseria. La aparición de unos rollos de La paga en la Cinemateca Nacional de Venezuela, su restauración, el reestreno en la sección Cannes Classics de este año y el comienzo de su recorrido por Colombia (se proyectó el 3 de septiembre en la Cinemateca de Bogotá y esta semana inauguró el Festival Cinemancia del Valle de Aburrá) son un poderoso incentivo para cuestionar estos supuestos.

En La paga ya no hay posibilidad de integrar la miseria a un orden humano o trascendente que la justifique. A tono con el cine que ya se empezaba a hacer en Latinoamérica, lo que nos encontramos es un análisis materialista de la realidad. Pero el cine siempre es más que su comentario sociológico o político directo. La imagen habla. El cine muestra. La paga es un cine del pliegue y del surco, de la piel y el tacto, del viento y otras fuerzas naturales. Si en El milagro de sal sobrevivía el primer plano de los enamorados, que encarnaban en el cuadro una suerte de santidad iluminada, en La paga no es posible el amor. La familia es otro lugar de asfixia y opresión.

Estrenada el mismo año que Barravento de Glauber Rocha, La paga tuvo un destino contrariado que empezó con la censura del gobierno venezolano que la prohibió por alterar el orden constitucional. El título de la película hace referencia al dinero recibido en paga por un trabajo a destajo. El trabajador agrícola de la película llega a entender que no hay salida individual a su miseria. Todavía no es tiempo para una revolución organizada, y sin embargo se puede imaginar. La película, neorrealista al comienzo, tiene una deriva teatral y felliniana. A la irrealidad del dinero que una vez recibida la paga se le escurre al trabajador entre las manos, la película opone una fantasía más productiva. Incluso en las condiciones de mayor opresión hay voluntad y hay deseo. Hay soberanía de sí mismo. Es una admirable ironía que Ciro Durán, acusado luego de una mirada reductora y miserabilista, se haya permitido en su ópera prima esta expansión y libertad, o, mejor aún, que se las haya entregado como ofrenda a su personaje.

La paga, escribe Pablo Roldán, crítico y director de Cinemancia, «adivina lo que después iba a ser Vidas secas, Los inundados, Los fusiles, entre otras». Tierra seca, hambre, espera, encierro, dice Roldán. Sin haber sido filmada en Colombia, la ópera prima de Ciro Durán modifica también la comprensión que teníamos del cine colombiano de la década de 1960. Agrega algo más que una nota a los motivos del trabajo o la niñez que inundaron y renovaron las películas de esos años.

De ahora en adelante La paga tiene que estar al lado de Raíces de piedra (Dir. José María Arzuaga, 1961), Tres cuentos colombianos (Dir. Julio Luzardo, Alberto Mejía, 1963), Bajo la tierra (Dir. Santiago García, 1968) o Chircales (Dir. Marta Rodríguez y Jorge Silva, 1966-1971) en el corpus de un cine que cambió la mirada sobre el trabajo y que nos entregó imágenes, encarnadas, del dolor y la dignidad de la clase trabajadora colombiana, o de sus fronteras vivas y porosas. La visualidad de este cine tendría que leerse en paralelo, o en sintonía, con el trabajo de fotógrafos como los colombianos Nereo López o Leo Matiz. Además de considerar las influencias del Neorrealismo italiano o el Realismo socialista soviético podemos pensar los vínculos con otros países latinoamericanos como México o Brasil, recordar el influjo de Eisenstein en México o el legado del fotógrafo Hélio Silva, brasileño que trabajó en Colombia al tiempo que en películas precursoras del Cinema Novo.

La continuidad

Una última pregunta que hay que hacerse es cómo sobrevive este legado en el presente. ¿Hay un cine colombiano actual o reciente que tenga como asunto central el trabajo o al personaje en cuanto trabajador? El último Festival de Cine de Cartagena premió como mejor película colombiana a una obra filmada en Venezuela, entre mineros que extraen oro de la tierra y del agua. El minero en Morichales (Dir. Chris Gude, 2024) es visto como un personaje cuasi mítico, una especie de ingeniero alquimista que, como los trabajadores de El milagro de sal, tiene una paradójica comunión con su entorno y su labor. Aunque la película muestra el extractivismo hila a su vez un sutil discurso místico, un orden trascendente.

Dos películas filmadas en las plantaciones de caña del Valle del Cauca también se pueden mencionar como exploraciones recientes en el mundo del trabajo: La tierra y la sombra (Dir. César Acevedo, 2015) y Corta (Dir. Felipe Guerero, 2012). La primera muestra una de las derivas más evidentes del capitalismo: la conversión del trabajo no en riqueza sino en ruina. La segunda, desde la materialidad del cine nos hace ver la materialidad del trabajo, el tiempo, la espera, el desgaste.

Un corto reciente, Cuando ellas se fueron solo quedó un pequeño ruido en la montaña, de la directora Laura Dávila Argoty, filma en los Andes nariñenses los vestigios de un tiempo pasado que sobrevive en materialidades concretas y resistentes. Camilo de Fez Laserna, quien lo reseña en la página de Cinemancia, festival donde se está presentando, lo describe como «un cortometraje que continúa la tradición del materialismo poético que ya germina y hace presencia en Chircales, de Marta Rodríguez y Jorge Silva». Inmovilidad, hojarasca, multitud, avalancha, ausencia, vestigio. La memoria del trabajo nos constituye. Somos esa continuidad.

Nota:

Tantos las películas de Uribe White, como La paga y el corto de Laura Dávila Argoty hacen parte de la programación de Cinemancia, que tiene lugar por estos días en Medellín y el Valle de Aburrá. Esta filmografía también podrá verse en festivales de cine como la MIDBO y FICCALI (donde también se verá la retrospectiva de Arturo Jaramillo). La restauración de La paga y el archivo de Uribe White han sido posible por el trabajo concertado de la familia de Ciro Durán, el colectivo Imágenes de Segunda Mano y el apoyo del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico-FDC, la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano y la Cinemateca de Bogotá.