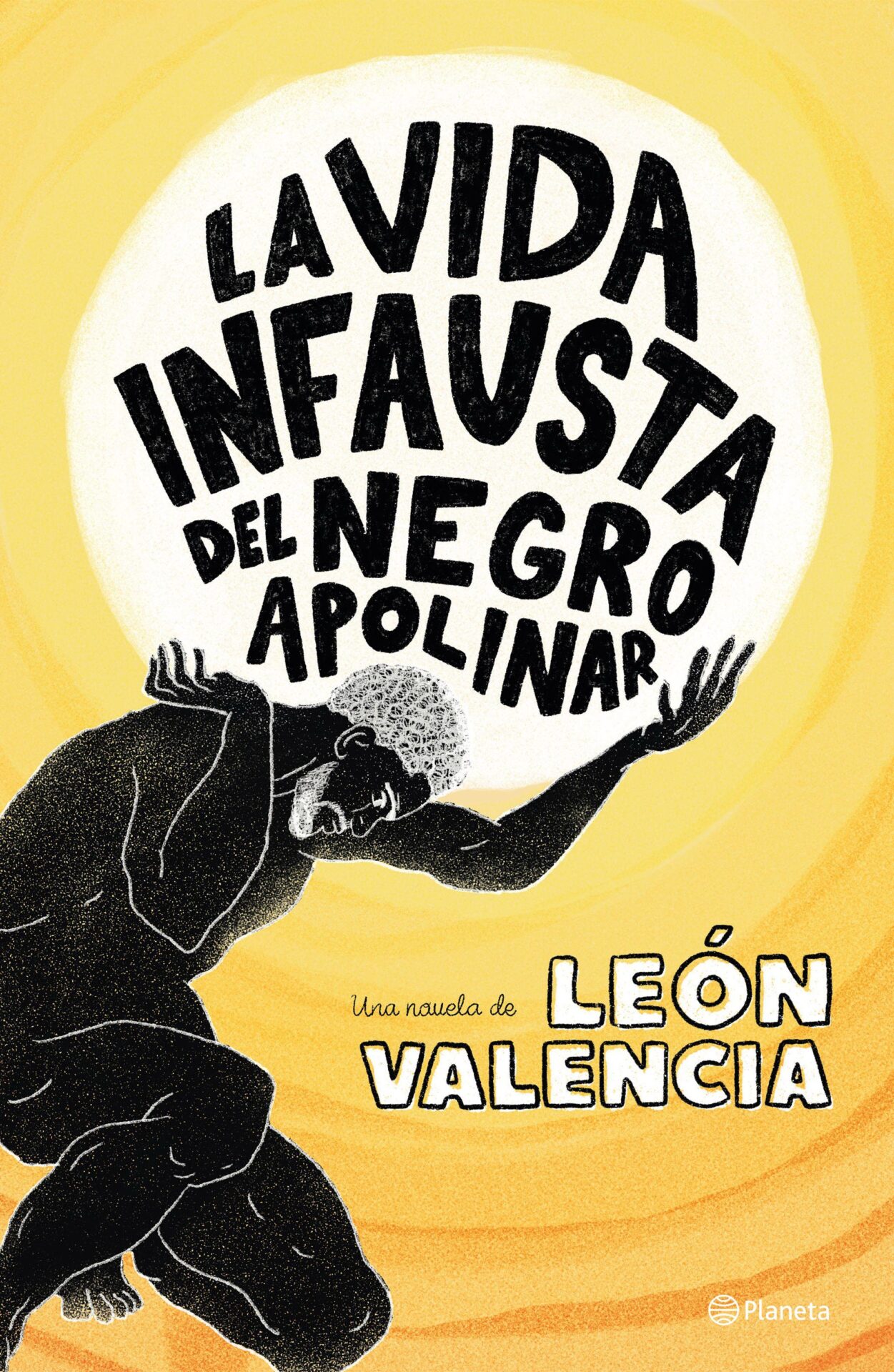

León Valencia suele presentar su más reciente novela, La vida infausta del Negro Apolinar (Planeta, 2025), como la historia de los negros que conoció: un homenaje a un pueblo que, entre sones y fiestas, ha luchado por abrirse un lugar en la construcción de esta nación. Y es cierto que en sus páginas se respira el Pacífico, con su desparpajo, sus pescados guisados, sus medicinas y tragos ancestrales, y por supuesto, el boxeo, los barcos y la música. Sin embargo, el propio Valencia se queda corto al definirla. Porque, más allá de ser una historia prestada para narrar una cultura injustamente marginada, lo que se teje en su trama es la recreación de pequeñas luchas que han transformado este país; luchas que dieron sentido a la vida de dos generaciones de soñadores que, de manera quizá equivocada, se autodenominan derrotados por la guerra. Pero, ¿quién al llegar a viejo no se siente un poco derrotado?

Valencia es un escritor peculiar. Posiblemente nunca asistió a un taller literario, no se forjó en la academia ni construyó su carrera con becas de creación. Se le conoce más como analista político, antes rugiente y ahora más sereno. Pero, según confesó hace poco, su vena literaria antecedió a su impulso político. Antes de cumplir veinte años dedicó su vida a la acción, o a lo que entonces llamábamos con desmesura «cambiar el mundo». Pertenece a esa tradición de escritores que primero fueron marineros, soldados, periodistas o insurgentes, y solo después se sentaron a escribir. Hombres cuya vida fue su primera biblioteca, pero que, de manera instintiva, también lo leyeron todo. De ahí la fuerza de su prosa: no proviene de la academia ni de la técnica, sino de la memoria de un tiempo.

Su vida, llena de vueltas y revueltas, le ha dado material para todos sus libros. La primera novela fue Con el pucho de la vida, un retrato de la Medellín de los ochenta, esa ciudad que hablaba en lunfardo y olía a pólvora y basuco, donde el suicidio asomaba como tentación nihilista. Luego vino La sombra del presidente, ficción inspirada en Álvaro Uribe, donde política y mafia se confunden hasta volverse casi indiscernibles. Ambas novelas se anclan en el artificio de ficcionar la realidad, con un autor que se nota y controla la pluma y la vida de sus personajes.

En esta tercera novela, si bien mantiene la misma obsesión de fondo —¿cómo contar un país que se inventa y se destruye al mismo tiempo?—, Valencia logra un registro más literario, con personajes más libres que construyen su destino a veces con plena conciencia y otras a tumbos.

Confieso que, al principio, el manuscrito me incomodó: no había puntos, solo comas. Una excentricidad, pensé, o quizá un gesto de arrogancia contra el lector. Pero pronto entendí que era un recurso deliberado, casi natural, porque esta es una novela epistolar y, al mismo tiempo, oral. Y en la oralidad los puntos sobran: todo se dice de corrido, como si se respirara en medio de la narración y no al final de ella. El efecto es extraño, incluso hipnótico: uno se deja arrastrar por la cadencia de la voz, por el ritmo entrecortado que no descansa en pausas definitivas.

El libro, como era de esperarse, es profundamente autobiográfico. No porque el autor hable siempre de sí mismo, sino porque su vida, llena de giros inesperados, se cuela en cada párrafo. Se trata de un intercambio epistolar, en el ocaso de la vida, entre dos amigos entrañables que hace años no se ven: Apolinar y Valencia. Se conocieron en medio de una huelga y sus vidas, así como las de los personajes que los rodean, están cargadas de heroísmo y derrota, de amor y desasosiego, de miserias y luminosidad. No son mártires ni machos alfa. Son hombres y mujeres del pueblo, con pequeñas batallas que a veces terminan en derrota, pero también en solidaridad, en redes de apoyo, en logros modestos que se estrellan contra la realidad. La novela se convierte así en un mapa sentimental de esas luchas invisibles que sostienen a la sociedad, aunque nadie las escriba en los periódicos.

La literatura colombiana contemporánea ha sido, en buena medida, un interminable catálogo de tragedias. Nuestra narrativa está hecha de muertos, pérdidas, desplazamientos y fosas comunes. Lo novedoso de La vida infausta del Negro Apolinar es que habla desde un lugar distinto de esa misma realidad. No se centra en victimarios ni en víctimas, ni en la épica del dolor ni en la denuncia judicial. Se detiene en las vidas comunes, que también cargan con la violencia, pero saben transformarla en lecciones y pequeños legados éticos. Lo que aparece en estas páginas no son heridas abiertas, sino cicatrices que enseñan a seguir adelante sin ignorar el pasado.

Se podría decir que este libro es un homenaje al pueblo. Pero esa palabra, «pueblo», tan manoseada, aquí adquiere otra textura. No es la masa abstracta que invocan los discursos políticos, sino las personas concretas: los corteros de caña esclavizados en campamentos miserables; los obreros que conspiran en una huelga; las mujeres que sostienen el mundo con su sabiduría. El pueblo como sabiduría, como acción colectiva, como interculturalidad. Una política de la vida cotidiana, hecha de puentes tendidos hacia un mundo mejor.

Un adelanto de la trama: Apolinar y Valencia no nacen en la política. Llegan a ella indignados, después de contemplar de cerca la injusticia. Empujados. En los campos de caña descubren que la vida no puede seguir así y deciden rebelarse. No saben cómo hacerlo. No tienen doctrina ni ideólogos, solo el instinto. Y sueños enormes. En medio de ello aparecen historias de amor casi telenovelescas, intrigas dignas de un thriller y una fortaleza infinita que sorprende en medio de tanta dureza. Nada es tragedia absoluta: todo es devenir, dialéctica. No hay queja ni denuncia explícita. La vida se narra tal cual: un sobreponerse constante a la adversidad, encontrar pequeños actos de justicia poética. Y la política no es aquí ese manoseo electoral al que se la ha reducido, sino la capacidad de actuar juntos para transformar las opresivas relaciones de poder.

La cultura negra atraviesa el libro. Apolinar sueña con ver a su héroe mítico, Cassius Clay, y en ese anhelo se le va la vida. Y, sin embargo, el mismo peso simbólico lo tiene Juan Guillermo Rua, el juglar paisa que llenó de música los días aciagos de los años ochenta, cuando la ciudad estaba sitiada por la violencia del narcotráfico y la guerra sucia. Rua, un hombre del pueblo que cantó para el pueblo en soledad, sin otro horizonte que la dignidad de su cuatro. Solo por esa reivindicación, pienso, la novela ya se justifica.

También aparece la figura de Gerardo Valencia, obispo de Buenaventura, luchador incansable por la justicia social, cuya muerte misteriosa deja a Apolinar sumido en un duelo sin fin. Como a tantos que encontraron en los sacerdotes de la teología de la liberación un apoyo espiritual para enfrentarse a un poder y un orden social que parecían inmodificables. Y desfilan también la cárcel, el exilio, los viajes, la música: todo aquello que marcó a una generación cuyo balance agridulce aún no está saldado.

Lo que este libro aporta, en última instancia, es una manera de hacer memoria: la capacidad de imaginar un futuro en medio del desastre, la alegría de luchar aunque no siempre se gane, la fuerza de los vínculos forjados en la solidaridad y la ayuda mutua. Por eso el título no encaja. No hay vida infausta aquí. Lo que hay es una vida tal como suele ser, llena de momentos cuando la esperanza tambalea, sí, pero también se recompone. Lo que hay es amistad, amor, una fe obstinada en la posibilidad de cambiar.

En esa terquedad radica su fuerza literaria. No es una novela que devuelva el rostro terrible de la violencia, como tantas otras, sino una obra que recuerda que, incluso en los años más feroces, hubo quienes imaginaron otra manera de habitar este país. Que la amistad, los otros, la complicidad, son trincheras perennes que nos animan a seguir adelante.

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes no es responsable de las opiniones recogidas en los presentes textos. Los autores asumen de manera plena y exclusiva toda responsabilidad sobre su contenido.

Ministerio de Cultura

Calle 9 No. 8 31

Bogotá D.C., Colombia

Horario de atención:

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (Días no festivos)

Contacto

Correspondencia:

Presencial: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

jornada continua

Casa Abadía, Calle 8 #8a-31

Virtual: correo oficial –

servicioalciudadano@mincultura.gov.co

(Los correos que se reciban después de las 5:00 p. m., se radicarán el siguiente día hábil) Teléfono: (601) 3424100

Fax: (601) 3816353 ext. 1183

Línea gratuita: 018000 938081 Copyright © 2024

Teléfono: (601) 3424100

Fax: (601) 3816353 ext. 1183

Línea gratuita: 018000 938081

Copyright © 2024