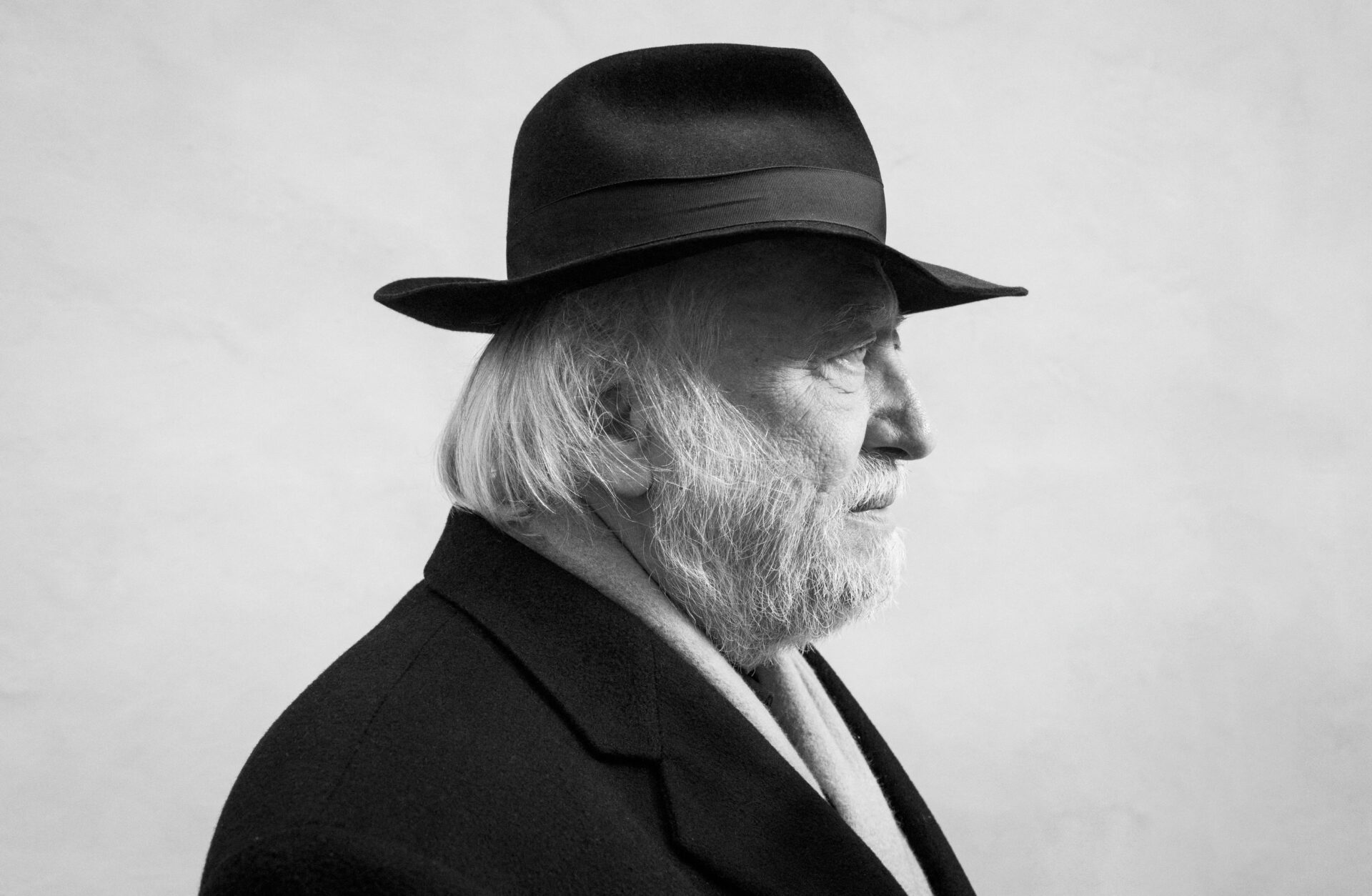

László Krasznahorkai tiene 71 años y es el flamante Premio Nobel de Literatura, por lo tanto, cuando la prensa conoció el dictamen de la Academia se desató un caudal de notas, reseñas, entrevistas, o una mezcla de todas ellas, un loop extenuante de información que sobrevino tras el anuncio —y el ruido implícito que suele acompañar anuncios de esta clase: momios caídos, envidias reveladas, deméritos y lloriqueos surgidos desde el oscuro pulmón de la provincia literaria—, de modo que las preguntas más obvias fueron cayendo una tras otra desde el canal oficial de los suecos, preguntas simples, como por ejemplo: ¿qué se siente ser el centésimo vigésimo segundo depositario del mayor galardón que puede ser concedido a un escritor?, a lo que Krasznahorkai respondió: «Esto es algo más que una catástrofe», glosando la ya emblemática declaración de Samuel Beckett al recibir el premio 56 años antes, un guiño para esa raigambre específica de literatos ungidos bajo el signo del unword, y porque Krasznahorkai habla así: en desviaciones, con referencias oblicuas, como si la pregunta directa (y en casos como éste, incluso estúpida, de catálogo) fuera una trampa mortal de la que hay que escapar, y también escribe así, aunque en su caso las digresiones pueden ocupar tres, treinta o trescientas páginas sin un solo punto de por medio, como si el punto —que según él pertenece a Dios y no a los seres humanos— fuera una claudicación inadmisible ante la urgencia del monólogo interno que fluye sin detenerse jamás, y a pesar de ello la justificación de la Academia fue más bien escueta: «Por su obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte», apenas ciento veintiocho caracteres para explicar cuarenta años de literatura, y aunque Krasznahorkai es el segundo húngaro en ganar el Nobel después de Imre Kertész en 2002, es también el primer escritor húngaro, y quizá del mundo entero, cuyas novelas han sido descritas simultáneamente como «un lento flujo de lava» e «ilegibles», lo cual en cierto modo es la misma cosa: algo que avanza inexorable pero que requiere una resistencia particular del lector, una capacidad para dejarse arrastrar sin escudriñar los alrededores con tal de encontrar orillas sueltas, asideros donde no los hay, porque Gyula, una ciudad pequeña en el sureste de Hungría, cerca de la frontera con Rumania, tiene o tenía apenas un puñado de cosas: un castillo del siglo XIV, un spa de aguas termales y el honor de ser el lugar de nacimiento del compositor del himno nacional húngaro, pero nada más, definitivamente ningún asidero visible, y justo ahí nació Krasznahorkai en 1954: su padre, György, era abogado; su madre, Júlia, funcionaria, de familia judía por línea paterna aunque el niño László no lo supo hasta los once años porque su abuelo había cambiado el apellido de Korin —como el antihéroe de Guerra y guerra— a Krasznahorkai en 1931, eligiendo el nombre de un castillo eslovaco, el Krásna Hôrka, cuyo nombre significa «hermosa colina» en castellano, símbolo del irredentismo húngaro tras los bloqueos económicos de la Entente Balcánica y la humillación que significó el Trianon, ese tratado que mutiló a Hungría y dejó una herida que todavía supura en el imaginario político magiar contemporáneo, una úlcera sin posible cura instalada en ciudades ínfimas como Gyula o los parajes rurales donde Krasznahorkai pasó su juventud como minero, huyendo de su origén burgués, o como caporal en pueblos donde sólo había vacas y él aprovechaba el tiempo muerto entre mugidos para leer a Lowry y Dostoievski, o como director de las casas culturales de pequeños poblados bien alejados del centralismo de Budapest, un conglomerado de aldeas donde la gente compartía las casas con los animales, donde llovía sin cesar, donde el cielo no prometía nada, ni siquiera puntos: el origen de todo lo que escribiría después, todo sale de esos villorrios, de esa lluvia que cae sobre paisajes donde el tiempo parece haberse detenido hace siglos o quizás nunca ha sido medida fidedigna: la primera novela la publicó en 1985 se llama Sátántangó y tiene doce capítulos estructurados al 2×4: seis pasos hacia adelante, seis hacia atrás, cada capítulo es un solo párrafo sin saltos de línea, una desilusión cíclica, constante, como si cada vez que los personajes intentaran escapar de sus destinos fuesen, irremediablemente, arrastrados de vuelta hacia el lodo, hacia las campanas fantasmagóricas que irrumpen en la madrugada, hasta los muros derruidos de la pequeña ermita en la que no queda rastro alguno de hierro fundido, esas vidas minúsculas en combustión, invisibles bajo la gran catástrofe, como «el humo de un cigarrillo resulta imperceptible en un vagón de tren en llamas», así de simple es la trama —si es que se puede hablar de trama—: en una granja colectiva abandonada de la Hungría comunista, un grupo de habitantes miserables espera la llegada de Irimiás, un hombre que todos creían muerto, y cuando Irimiás aparece en compañía de la torpe Petrina —tras un complot fallido— promete la salvación, pero es un mentiroso, siempre lo fue, siempre lo será: un profeta defraudado que sólo piensa en explotar a sus peones, mientras funge, él mismo, como un peón al servicio de la estupidez universal, casi cósmica, cómica, herramienta fútil de un Estado totalitario, al igual que sus congéneres, y de alguna manera esto es también un engaño, como las resurrecciones, porque en el universo de Krasznahorkai no hay salvadores sino solo variaciones de ese mismo engaño; el libro se publicó cuatro años antes de la caída del Muro de Berlín y nadie, incluido Krasznahorkai, entendía cómo había sido posible publicarla bajo el régimen comunista, el director de una de esas editoriales vigiladas de cerca por el poder estatal era un ex jefe de la policía secreta y quizás quería probar que todavía tenía poder o quizás simplemente le gustaba la novela, estas cosas nunca se saben con certeza en países donde el poder funciona según lógicas opacas; en 1994 Béla Tarr convirtió Sátántangó en una película de siete horas y media en blanco y negro, y Susan Sontag declaró que la vería una vez al año por el resto de su vida, no lo dijo como elogio cortés sino que lo decía en serio, con esa seriedad categórica con la que Sontag emitía sus postulados estéticos, de la misma manera que Krasznahorkai escribe oraciones sin punto final o punto y seguido, no es una exageración ni una licencia poética, ni un abaratamiento del gesto formal, sino una manera de entender el mundo, sus libros están compuestos por frases que se extienden por páginas enteras, párrafos que ocupan capítulos completos, y cuando le preguntan por qué dice: «El punto no pertenece a los seres humanos», como si hubiera en la puntuación una arrogancia metafísica, una pretensión de que el pensamiento puede cortarse limpiamente cuando en realidad fluye sin cesar, se enreda consigo mismo, vuelve sobre sus pasos, se contradice y avanza de todas formas; George Szirtes, que tradujo tres de sus novelas al inglés, lo explica diferente: «Es un lento flujo de lava narrativa, un vasto río negro de letras», y las frases de Krasznahorkai avanzan efectivamente así, acumulando detalles, digresiones, correcciones, no se detienen porque detenerse sería admitir que hay algo sólido donde apoyarse, un asidero visible, y en el universo de Krasznahorkai no hay nada sólido, todo es barro, lluvia, podredumbre, repetición, un mundo donde la materia misma parece estar en proceso disolutorio, y así podrían seguir los adjetivos, las apreciaciones: Jacob Silverman escribió en The New York Times que leer a Krasznahorkai es como «quedar atrapado en una tormenta de palabras»; James Wood en The New Yorker dijo que es «quizás el más extraño» entre los grandes escritores de largas frases sin aliento; y W.G. Sebald fue más directo: «La universalidad de la visión de Krasznahorkai rivaliza con la de Almas Muertas de Gógol y supera ampliamente todas las preocupaciones menores de la escritura contemporánea»; y Sebald murió en 2001, Sontag en 2004, pero ambos escribieron esas frases antes de morir como si quisieran dejar asentado algo para la posteridad, como si supieran que Krasznahorkai era incombustible, de los que duran; en 1989 publicó La melancolía de la resistencia, donde un circo llega en pleno invierno a un pueblo húngaro arrastrando el cadáver de una ballena gigante, la «sensacional blaahval» de piel agrietada, de cera, maloliente: circulan rumores, se impone la violencia, el ejército interviene, la ballena permanece ahí, sobre un andamiaje construido con pesadas vigas, enorme y podrida, y nadie sabe qué significa, aunque la ballena claramente significa algo o quizás significa demasiadas cosas a la vez: el fin de una era, la llegada de fuerzas incomprensibles, la imposibilidad de seguir viviendo como antes, la certeza de que algo fundamental se ha roto y no hay forma de repararlo, «señales de una inminente catáástrofe»; Sontag leyó la novela y escribió: «El maestro húngaro contemporáneo del apocalipsis», y la frase apareció en la contraportada de todas las ediciones siguientes, se convirtió en la descripción oficial de la novela, Krasznahorkai Maestro del Apocalipsis, como si fuera un título universitario, aunque el apocalipsis de Krasznahorkai no tiene nada que ver con aulas, explosiones o muertos vivientes sino que es más sutil: la desintegración del orden social, el desbarrancamiento de una moral insulsa, la certeza de que algo fundamental se está pudriendo y todos fingen que no lo ven, gente ordinaria esperando que ocurra algo extraordinario y lo extraordinario que ocurre es siempre peor de lo que imaginaban porque lleva ocurriendo desde hace mucho, tanto que ya forma parte de lo ordinario; diez años después, en 1999, publicó Guerra y guerra, la novela donde Krasznahorkai sale de Hungría literal y metafóricamente, y fue la primera que leí por recomendación de mi querido y añorado Sergio Chéjfec, otro de los grandes, al cual siempre consideré, de un modo igualmente transversal, emparentado con el húngaro, no en el abigarramiento ni en lo dantesco, tampoco en las repeticiones tan sebaldianas y bernhardianas, sino en esa precisa nitidez que podía vislumbrar entre la opacidad, sensación que experimenta de pronto, como una revelación, el protagonista de Guerra y guerra, Korin, un archivista apocado que trabaja en una ciudad del interior húngaro y encuentra un manuscrito extraordinario: una epopeya de posguerra que vaticina un regreso a los órdenes primigenios, y Korin decide que el manuscrito debe salvarse, que debe escapar de la provincia y llegar al centro del mundo, así que viaja a Nueva York con la intención de vertir el manuscrito en un recipiente más grande: la eternidad: la Internet: la novela sigue a Korin por las calles de Manhattan con un realismo obsesivo, laberíntico, desde su llegada a un hotel miserable en el Bowery hasta su mudanza con un intérprete demencial en el Upper West Side, pasando por Chinatown y Washington Avenue, pero Korin no quiere ver los rascacielos ni las luces de Times Square, busca un Nueva York neutro, desposeído, puramente funcional: calles, lugares, un hotel aquí, un departamento allá, una ciudad reducida a coordenadas geográficas, a puntos de encuentro, una red pelada, sin adornos, y pienso ahora, mientras escribo este texto, que quizá es ahí donde encuentro la similitud con Chejfec, en sus crónicas neoyorquinas donde más que un personaje, la ciudad es un horizonte difuso, y la idea compartida de que se atraviesa en presente y el pasado es solo «un eco póstumo (o exhalación invertida)» de ese presente, y también en la mirada de Allen Ginsberg que ayudó a Krasznahorkai con el libro porque Krasznahorkai vivió una temporada en el departamento de Ginsberg y el poeta le dio consejos sobre cómo evitar la tentación del color local, cómo resistirse al influjo patético de hacer de Nueva York un personaje, «Allen me ayudó mucho a encontrar un método literario», dijo Krasznahorkai en una entrevista publicada en The Paris Review, y el método era este: restar, despojar, vaciar la ciudad hasta dejar solo su esqueleto mínimo y esencial; Guerra y guerra, en contrapunto de lo que afirma la Academia, es una novela sobre la imposibilidad de salvarse a través del arte porque Korin cree que si logra subir el manuscrito a internet, si lo comparte con el mundo, habrá cumplido su misión, pero en realidad no hay misión que cumplir, no existe salvación, solo un hombre perdido en una ciudad que no entiende llevando consigo un texto que quizás ni siquiera existe, porque el manuscrito podría ser real o podría ser una alucinación de Korin, eso nunca queda claro y probablemente tampoco importa demasiado a través de los ocho capítulos por los que se extiende la novela, cada uno con sus respectivos incisos y, a su vez, cada uno formado por una sola oración que se extiende a través de decenas de páginas, antes de llegar al final donde un texto breve, «Isaías», Ha llegado Isaías, que funciona como precuela y secuela a la vez, que nos lleva a un bar oscuro en Hungría, años antes, donde Korin despotrica contra el mundo y amenaza con suicidarse (una imagen que parece repetirse, calcada, en El último lobo): es el origen de todo o el final, con Krasznahorkai nunca está claro porque el tiempo en sus novelas, ya lo he aclarado anteriormente, no funciona de manera lineal sino circular, todo vuelve sobre sí mismo, nada avanza realmente; «Isaías» se extienda apenas unas páginas pero contiene toda la furia y hartazgo de Korin concentrada en un instante, en un bar donde grita que el mundo es insoportable, que no hay salvación posible, que todo está perdido desde el principio, y los otros parroquianos lo miran con una mezcla de incomodidad y reconocimiento porque todos saben que tiene razón pero nadie quiere admitirlo, nadie quiere ser el que diga en voz alta lo que todos piensan en silencio, y Korin sigue hablando, sigue despotricando, hasta que finalmente se calla, no porque haya terminado de decir lo que tenía que decir sino porque las palabras ya no alcanzan, porque llegó a ese punto donde el lenguaje mismo se revela insuficiente, y entonces solo queda el silencio o la muerte o ambas cosas, dos caras de la misma moneda, esa moneda en el aire que Béla Tarr y Krasznahorkai trabajaron juntos durante veintitrés años y que se condensa en seis películas: Damnation (1988), Sátántangó (1994), Werckmeister Harmonies (2000), El hombre de Londres (2007), El caballo de Turín (2011), Krasznahorkai escribía los guiones, Tarr dirigía, se pasaban días enteros discutiendo el trasfondo filosófico de cada escena porque para ambos el cine no era entretenimiento sino una forma de pensamiento, una manera de hacer visible lo que normalmente permanece oculto: Tarr filmaba en largos planos secuencia que se alargaban por decenas de minutos, la cámara se movía lentamente o no se movía en absoluto, por ejemplo, en Sátántangó hay aproximadamente 150 cortes en siete horas y media, un corte cada tres minutos, mientras que, digamos, en Hollywood el promedio es de un corte cada dos segundos y medio, lo cual dice todo lo que hay que decir, no sobre la diferencia entre el cine como mercancía y el cine como un estado de contemplación o alguna tontería por el estilo, sino en la búsqueda formal que el propio medio le exigía al tándem: «No escribo guiones para adaptaciones literarias», dijo Krasznahorkai en una entrevista, «eso no me interesa, con Béla era diferente, creábamos algo nuevo», y después de El caballo de Turín Tarr anunció que se retiraba, Krasznahorkai dijo que estaba bien, que seis películas eran suficientes, y desde entonces no han vuelto a trabajar juntos, Tarr dirige una escuela de cine en Sarajevo, Krasznahorkai escribe novelas: cada uno siguió su camino como era inevitable que sucediera, como estaba estipulado desde que en 1987 Krasznahorkai salió de Hungría por primera vez con una beca en Berlín Occidental (la prestigiosa Berliner Künstlerprogramm, que ha sido otorgada, contando al húngaro, a otros ocho premios Nobel) y después vinieron viajes a Mongolia, China, Japón, pasó temporadas largas en Kioto que transformaron su escritura —porque algo cambió, las novelas posteriores tienen una musicalidad diferente, menos estruendosa, más contemplativa: hay atención al detalle, quietud, paciencia—; Seiobo descendió a la Tierra es el mejor ejemplo: diecisiete episodios numerados según la sucesión de Fibonacci —infinitos, pues— sobre la impermanencia, el arte y la alienación de aquel que funge como urna de ese Arte, con mayúscula, con una escena casi zen, inolvidable, en el ¿relato? Inaugural: una garza blanca inmóvil en el río Kamo, en Kioto, esperando a su presa en los remolinos del curso inferior, invisible para las masas de gente que pasa, y el pájaro convertido en una imagen esquiva de la futilidad del artista, más que relato, imágen; más que imagen, instante; pero sin subyugarse al tiempo: «En la melancolía la gente puede encontrar paz a partir de cierta sabiduría y paciencia», dijo Krasznahorkai en una entrevista: no es resignación ante lo inevitable sino una experiencia activa: la capacidad de observar sin juzgar, de existir sin la necesidad constante de buscar un significado, y en Oriente aprendió a esperar de otra manera, aprendió que el tiempo puede ser algo distinto a esa flecha que nos empuja hacia la muerte; Krasznahorkai vive entre Berlín, Trieste y Budapest, aunque últimamente prefiere Trieste, está casado con Dóra Kopcsányi, sinóloga y artista, no le gusta hablar de su vida privada, en entrevistas es cortés pero esquivo, responde preguntas con otras preguntas o con largas digresiones sobre Thelonious Monk (justamente, el epígrafe de Seiobo descendió a la Tierra, es suyo, pero también de Pynchon) o sobre la arquitectura musical de Bach: «yo soy un melancólico», dijo una vez como si eso lo explicara todo, y quizás explica su incomodidad perpetua, la que pudimos constatar en los documents probatorios de la ceremonia del Man Booker International en Londres, 2015, cuando se convirtió en el primer húgaro en ganarlo: en las fotos usa el mismo tipo de ropa que usa en todas las fotos: camisa oscura, pelo largo hasta los hombros, expresión seria, parece alguien que preferiría estar en otro lugar o en ningún lugar, alguien para quien los premios son una imposición social necesaria pero fundamentalmente ajena a lo que importa, que es la escritura misma, porque aunque insiste en que su literatura no es política, la escritura ya desde su nacimiento lo es, y Krasznahorkai ha criticado duramente al gobierno de Viktor Orbán, en febrero de 2025, en una entrevista con el periódico Svenska Dagbladet a la cual hacen referencia tanto el Washington Times como AP, dijo «Magyarországnak annyi» —«Hungría ya terminó»— y «no hay esperanza»: habló del trauma del Tratado de Trianon que Orbán utiliza para diseminar su euroescepticismo e insuflar el espíritu conspiranoico y populista entre sus compatriotas, habló de la guerra en Ucrania, de la postura húngara de supuesta neutralidad: «¿Cómo puede un país ser neutral cuando los rusos invaden un país vecino y llevan tres años matando gente?», dijo también en en entrevista con Hari Kunzru para The Yale Review —donde también publicó un cuento, «An Angel Passed Above Us», sobre unos soldados apostados en la trinchera, en el frente de una guerra atravesada por los avances tecnológicos y la deshumanización total— y describió al régimen de Orbán como «un caso psiquiátrico», la entrevista causó controversia en Hungría, pero el propio Orbán lo felicitó públicamente por el Nobel diciendo que el premio «trae orgullo a nuestra nación» y refleja la «constante creatividad y contribución del país a la humanidad», a lo cual Krasznahorkai no respondió porque hay cosas que no merecen respuesta (muchos medios corrigieron una supuesta contrarréplica del escritor, difundida por X, el paraíso de la inconsistencia y la paja mental), y dado que «El apocalipsis es el estado natural de la vida», una frase contenida en su última novela, Herscht 07769 (aún sin traducción al castellano), y que quizás sea el mejor resumen de toda la obra de Krasznahorkai, porque en realidad no escribe sobre el fin del mundo sino desde la certeza de que el fin del mundo ya ocurrió y aprendimos a vivir en él, y por ello es que seguimos trabajando, comiendo, durmiendo, enamorándonos, como si todo estuviera bien cuando en realidad todo está profundamente mal y siempre lo ha estado, aún cuando la Academia Sueca lo haya llamado para informarle del Nobel: Krasznahorkai estaba en Frankfurt, la conversación duró apenas unos minutos, le dijeron que había ganado, le dijeron el monto: 11 millones de coronas suecas, aproximadamente 1.2 millones de dólares, le dijeron que la ceremonia sería en diciembre, y después, en una entrevista con el sitio oficial del Nobel, él declaró: «Estoy muy orgulloso de estar en la línea de algunos escritores y poetas realmente grandes», hizo una pausa y agregó: «Deseo que todos recuperen la capacidad de usar su fantasía, porque sin ella la vida es completamente diferente. Que lean libros, disfruten y se enriquezcan, porque la lectura nos da más fuerza para sobrevivir a estos tiempos tan difíciles en la Tierra», una declaración extraña viniendo de alguien cuyos libros están llenos de desintegración y desesperanza, pero quizás ahí está el punto: la literatura de Krasznahorkai no consuela, no promete que las cosas mejorarán, solo ofrece la posibilidad de mirar directamente al horror y nombrarlo con precisión, y eso, en cierto modo, es una forma de poder sobre esa maquinaria del horror contemporáneo, como en esa escena de Melancolía de la resistencia en la que Valuska, después de «treinta y cinco años de dulce y patológica obnubilación» despierta ante el vacío, la matanza, la desolación, y todo lo que antes había conocido estaba disuelto: plazas, calles, curvas, edificios, y solo quedan frente a él las «entradas terriblemente reales del mundo» las cuales apenas observa, no hace nada, solo mira, y ese es también Krasznahorkai: alguien que mira, alguien que se detiene en medio del apocalipsis y toma nota de cada detalle, de cada sonido, de cada textura, alguien que convierte esa observación en frases interminables que arrastran al lector al mismo estado de consciencia elevada y dolorosa: la ballena podrida en la plaza del pueblo, la lluvia cayendo sobre la granja abandonada, los lobos aullando en Turingia, Korin perdido en Manhattan con su manuscrito imposible, son imágenes que no se olvidan porque no son solo imágenes: son síntomas de algo más profundo, grietas en la superficie de la realidad, señales de que el mundo que creíamos sólido es en realidad frágil, provisional, está a punto de desmoronarse o quizás ya se desmoronó hace mucho tiempo y seguimos fingiendo que no pasó nada: László Krasznahorkai tiene 71 años, ha publicado una docena de libros, ha ganado todos los premios importantes, sigue escribiendo, sigue esperando el fin del mundo o más bien sigue escribiendo desde el fin del mundo, que para él parece ser el único lugar desde donde se puede escribir con honestidad: sin pausas, sin concesiones, hasta que ya no pueda más o hasta que finalmente llegue ese punto que solo Dios puede poner y que marcará no el final de una oración sino el final de todo.

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes no es responsable de las opiniones recogidas en los presentes textos. Los autores asumen de manera plena y exclusiva toda responsabilidad sobre su contenido.

Ministerio de Cultura

Calle 9 No. 8 31

Bogotá D.C., Colombia

Horario de atención:

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (Días no festivos)

Contacto

Correspondencia:

Presencial: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

jornada continua

Casa Abadía, Calle 8 #8a-31

Virtual: correo oficial –

servicioalciudadano@mincultura.gov.co

(Los correos que se reciban después de las 5:00 p. m., se radicarán el siguiente día hábil) Teléfono: (601) 3424100

Fax: (601) 3816353 ext. 1183

Línea gratuita: 018000 938081 Copyright © 2024

Teléfono: (601) 3424100

Fax: (601) 3816353 ext. 1183

Línea gratuita: 018000 938081

Copyright © 2024