Este artículo hace parte del libro Guillermo Cano: el maestro. Léelo completo acá.

Para Adriana y Carlos, para que guarden un pedacito de nuestra historia

A pesar del dolor, el árbol de Navidad y la sala de la casa permanecieron llenos de regalos. Era Nochebuena y mientras algunos seguían vestidos de negro, consumidos por el horror del asesinato de mi abuelo, Guillermo Cano Isaza, la decisión familiar fue contundente: las cinco nietas del director tenían derecho a celebrar. Quien se empeñó en promoverlo fue Ana María Busquets Nel·lo, mi abuela, quien apenas asimilaba el vacío y la desesperanza de la pérdida de su esposo. Para esa noche dispuso construir una pequeña tienda de madera atiborrada de dulces, panes y pandeyucas y la instaló en la sala. La bautizó La Tienda del Avi, del abuelo. Ellas, que habitaron el rincón más cálido de su corazón, ese día celebraron su fiesta predilecta.

Las «monitas», como él les decía, son hoy mis cinco primas mayores. En ellas pensó don Guillermo en el momento de su último encargo. «Cómprales unas luces de bengala y un globo», le pidió a su hijo mayor, Juan Guillermo Cano, entre los trajines del periódico en la tarde del 17 de diciembre de 1986. Pero ni las luces de bengala ni el globo llegaron a casa esa noche. Mi abuelo tampoco. A la quinta generación de los Cano —a la que pertenezco— nos arrebataron con trece disparos los mimos del abuelo y la cadencia de su voz pausada, contando cuentos al borde de las cunas. Ellas al menos guardaron un leve testimonio de esos arrullos y relatos. Las once nietas y nietos que llegamos después nos fuimos enterando de esos momentos tiernos y afortunados.

Nací seis años después de su magnicidio y todavía pienso cuando lo refiero, ¿será mejor llamarlo Avi Guillermo? ¿O solo Avi? Así lo llaman sus «monitas». Lo que conozco de él en familia pertenece a un legado que a través del tiempo se ha completado con anécdotas de quienes sí tuvieron el privilegio de sus abrazos, de gozar su amor y de acompañar su vida valerosa e irreprochable. Con generosidad, a retazos desde sus reservas, unos y otros siguen compartiendo fragmentos de ese Guillermo Cano que revive en la oralidad y en los escritos. Esas remembranzas permiten armar el rompecabezas del esposo, padre, abuelo, hermano y tío que se fue a destiempo. Ellos replicaron sus enseñanzas y primero colmaron mis bolsillos de frunas y después me enseñaron a amar y trabajar por una Colombia como él la soñó: «Más igualitaria, más justa, más honesta y más próspera».

El comienzo

No tengo clara la primera referencia personal de mi abuelo materno Guillermo ni cuáles fueron los términos que usaron los adultos para contarme las razones de su ausencia. Tampoco conocí a mi abuelo paterno, Carlos Medellín Forero, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y una de las víctimas del holocausto del Palacio de Justicia del miércoles y jueves 6 y 7 de noviembre de 1985. En medio del dolor, unos y otros encontraron la manera de explicar lo inexplicable: «Ellos están en el cielo y te cuidan todos los días». Una respuesta común de once palabras que resultó suficiente en esos tiempos de preguntas sobre los abuelos ausentes. Aunque no sé bien cómo extrañar a alguien a quien no conocí, sí tengo la certeza sobre cuándo empecé a intuir su presencia en mi vida.

Don Guillermo amaba la Navidad. Le encantaba la reunión familiar alrededor del pesebre y los regalos, la pólvora y los globos. A pesar de que murió asesinado el segundo día de la Novena de Aguinaldos del año 1986, el encuentro de generaciones nunca ha dejado de hacerse en su memoria. Cada 17 de diciembre volvemos a convertirnos en su refugio. Tanto le gustaba la Navidad que en uno de los escritos de su «Libreta de apuntes» admitió que si pudiera detener el tiempo, lo habría hecho para eternizar la Nochebuena. Yo tenía doce años cuando leí ese texto y coincidió con el instante en el que empecé a entender su memoria y también el esfuerzo de mi abuela, mis tíos y mi mamá para que el peso del dolor no recayera en nosotros.

El otro golpe de realidad fue la lectura del texto «Carta al Niño Dios», publicado por mi tío Fernando Cano Busquets en la Navidad de 1986, siete días después del asesinato de su padre: «Mis dos pequeñas y santas diablitas esperan que no sea demasiado tarde para escribirle la carta al Niño Dios. Las cogió la Nochebuena, pero es que los estruendos que escucharon después de rezar la novena no fueron los sonidos de alegres voladores navideños, sino los disparos arteros y asesinos que terminaron con la vida de su abuelo».

Una ruda evidencia de que el Avi Guillermo no murió por el azar de un accidente o producto de una larga enfermedad. Lo hizo por su convicción de que alguien debía defender a los jueces sin medias tintas, como fue siempre su medida.

La primera investigación

Hablar de El Espectador en casa siempre fue un pretexto para conversar en extenso sobre la familia. Por eso nunca faltaron las palabras de admiración y elogio para sus artífices. El fundador Fidel Cano Gutiérrez, quien pagó con cierres, multas, prisión y hasta con la excomunión de la Iglesia católica su opción por el periodismo libre. Su hijo Luis Cano, quien tomó las riendas del diario tras su trasteo a Bogotá a principios del siglo xx y, a punta de vigorosos editoriales, lideró el ascenso de las ideas liberales en Colombia. Y su hermano Gabriel —padre de Luis Gabriel, Guillermo, Alfonso y Fidel—, quien con innata vocación gerencial siempre tuvo a la mano suficientes avisos publicitarios para enrutar el barco sobre confiables aguas económicas.

Don Guillermo heredó esa tradición familiar y, a sus 27 años, en septiembre de 1952, asumió como director del diario. Así escribió entonces su amigo Álvaro Pachón de la Torre: «Estaba predestinado a ser depositario de la limpia tradición de sus mayores, y para recibir con mano firme, desflecadas tal vez por la tormenta, pero jamás abatidas o manchadas, las banderas que hoy, como hace más de medio siglo, continúan ondeando muy alto ante los huracanados vientos de la historia».

En esas vueltas de la vida, mi abuelo ya había pedido la mano de mi abuela, pero don Juan Busquets, el bisabuelo, tan catalán como el pan con tomate, puso una condición inflexible: «La niña tiene que terminar el colegio». El abuelo Guillermo le llevaba diez años a Ana María Busquets.

Los sucesos que antecedieron a la formalización de su matrimonio se cuentan todavía como sabrosas anécdotas. Además de su maravillosa historia de amor, ese recuento de galanteos permite entender desde lo íntimo por qué Guillermo Cano resultó tan buen periodista. A Ana María Busquets la conoció a principios de los años cincuenta, aunque ella no recuerda con exactitud dónde ocurrió el primer encuentro. Pudo haber sido durante un torneo amateur de fútbol, donde la joven de cabello y ojos claros oficiaba como madrina del equipo El Nogal, y él, todo un ariete con piernas de garza y rebuscador de goles, fungía como delantero en Los Churros, y quedó flechado. Los Churros perdieron el torneo, pero ambos empezaron a encontrarse con frecuencia.

«A donde yo iba, él se aparecía. En toros, en el cine, en fútbol o en el teatro. Aparecía hasta en la sopa», cuenta ella. Esos encuentros no eran una casualidad, sino fruto de las labores de reportería de un periodista enamorado y recursivo. Recuerda la abuela entre risas: «Un día se apareció en el colegio con un fotógrafo del periódico. A las profesoras les explicó que estaba haciendo un reportaje sobre las actividades académicas de los colegios de Bogotá. Era puro cuento, la verdad era que estaba detrás de mí».

Durante su ejercicio de minuciosa investigación, como nos sucede a los periodistas, a don Guillermo también le dieron mal unos datos. Una fuente le informó que ella se había ido a pasar vacaciones a Apulo (Cundinamarca), pero otra se equivocó respecto al lugar preciso.

El joven reportero convocó a un grupo de amigos y viajó a la veraniega población con un solo propósito: darle una serenata a su elegida. Al llegar al lugar, confirmó en la recepción del hotel que una señorita de apellido Busquets era huésped, pero le dieron mal la habitación. En la noche, los jóvenes llegaron y dieron la serenata, pero nadie salió a agradecer. «A la mañana siguiente, todos los huéspedes comentamos lo bonita de la serenata, pero con cierto pesar porque duró muy poco y nadie salió al balcón a dar la cara». A su vez, don Guillermo imaginó que don Juan Busquets se había molestado y a su enamorada no la habían dejado salir. Finalmente, la serenata se dio en una habitación equivocada, a lo mejor vacía, porque nadie se dio por enterado.

En adelante no volvió a equivocarse. Meses después de la serenata fallida, ella fue operada de apendicitis y en esa ocasión llegó puntual y a la habitación correcta. «Cuando me asomé por la ventana, vi el canasto de flores más hermoso que haya visto. Una cantidad de pensamientos», recuerda la abuela. En reciente charla en la Feria del Libro de Bogotá, Fernando Cano Busquets ratificó el diagnóstico familiar: «La mejor investigación de don Guillermo fue conquistar a mi mamá. Averiguó la ruta del bus del colegio y supo hacerse amigo de sus amigas para saber a qué cine iba a ir. A través de técnicas de investigación alcanzó su objetivo. Su historia de amor es también un ejemplo de periodismo persistente, y ese amor fue el mismo que tuvo por el país».

El tiempo de los hijos

Los abuelos se casaron a las 10:30 de la mañana del 6 de abril de 1953 en la capilla de Nuestra Señora del Recuerdo del Nuevo Gimnasio. Fue un matrimonio sencillo porque después de la despedida de solteros, organizada por los empleados del periódico días antes, tres compañeros de don Guillermo fallecieron en un accidente de tránsito: Álvaro Pachón de la Torre, Gustavo Wills y Álvaro Umaña. A cambio de fiesta, hubo pastel y champaña. Al viaje de luna de miel no le faltó su contratiempo: una neumonía mal tratada obligó a don Guillermo a aplicarse una inyección de penicilina en Barranquilla y ventosas sobre el pecho. Tres días duró la pausa. Después continuaron el periplo, con estaciones en Estados Unidos, Francia, España y México.

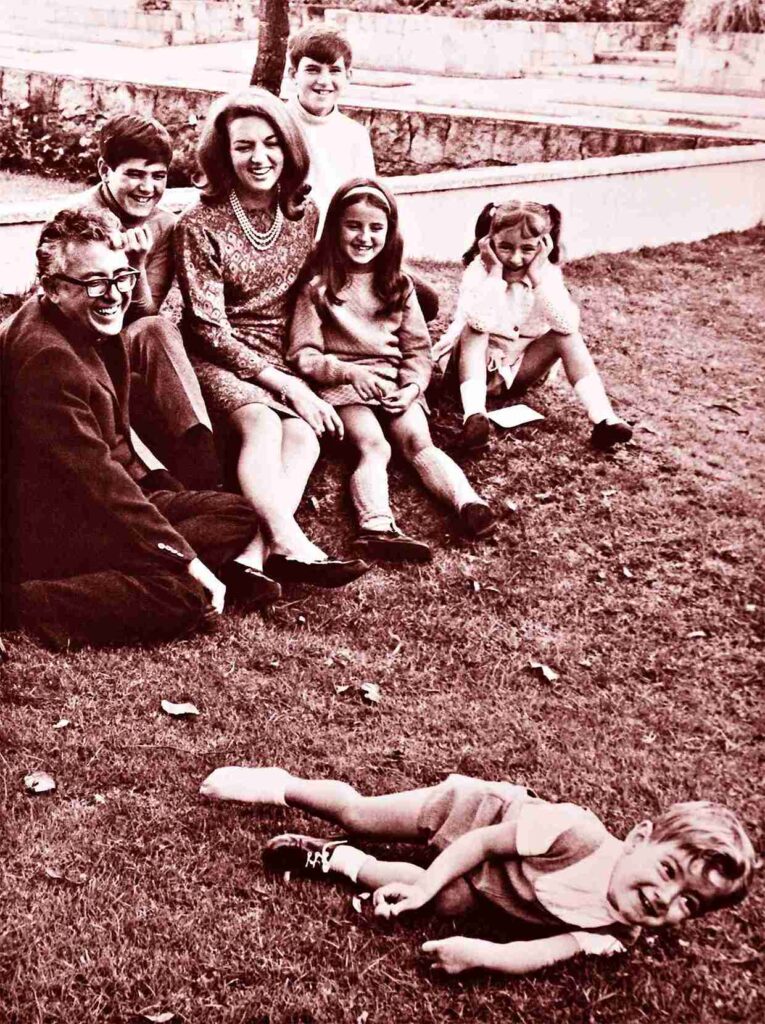

El día que regresaron del viaje, el sábado 13 de junio de 1953, se enteraron a cuentagotas del súbito relevo en la presidencia de Colombia. Tres mandatarios se sucedieron en el poder en pocas horas: Roberto Urdaneta, Laureano Gómez y Gustavo Rojas Pinilla, y fueron protagonistas de «un golpe de opinión» de hondas repercusiones políticas. Guillermo Cano y Ana María Busquets regresaron ese día al país a constituir un hogar en tiempos de tormenta. Pero ese fue el resguardo personal mientras la libertad empezó a ser estrecha en Colombia y el periodismo continuó cercado por los decretos de estado de sitio y la censura de prensa. El primer hijo, Juan Guillermo, llegó en 1954, y en los doce años siguientes se sumaron Fernando, Ana María, María José y Camilo.

En la medida en que ellos fueron creciendo, se acostumbraron a que don Guillermo no hablaba del trabajo en los momentos de convivencia familiar. Prefería conversar sobre las series de televisión, los grupos musicales de moda o los equipos de fútbol. Antes que referirse a los enredos del periodismo, escuchaba a unos y otros. Además, siempre fue un hombre de rutinas: a primera hora, los periódicos y la radio mientras tomaba el desayuno en la cama. Luego orientaba una larga jornada de trabajo a doble turno junto a sus colegas, con la debida pausa para almorzar en casa y disfrutar de una siesta. Regresaba al diario y no volvía antes de las siete de la noche. La abuela y sus hijos lo esperaban para departir juntos en la mesa sin hablar de noticias.

Ese encuentro era sagrado. Ni él mismo contestaba al teléfono tras sentarse a la mesa. Nunca quebrantó esa regla. La respetó desde los tiempos de dificultades durante la dictadura de Rojas Pinilla en los años cincuenta hasta los días del bloqueo publicitario del Grupo Grancolombiano tres décadas después. Los informes del periódico denunciaron las maniobras abusivas en la banca y el mercado bursátil que provocaron la crisis financiera en los años ochenta y, a través del editorial «La tenaza económica», detallaron cómo ese grupo económico lo convirtió en bloqueo publicitario contra el diario, pero el asunto nunca llegó a la mesa familiar. Tampoco se asomaron las primeras amenazas del narcotráfico. Una premisa de su vida fue blindar su hogar de los agites del periodismo.

En un escrito reciente sobre mi abuelo, Fernando Cano Busquets recordó que a su casa «[…] parecía no entrar la realidad de las calles, tal vez porque su padre no quería que así fuera y porque resultó la estrategia más amorosa para proteger a su familia. Era una especie de antídoto para ejercer como un padre del común y gozar un buen libro, una película de televisión (le gustaban Columbo, Los Vengadores y el Agente 86), o explayarse en una corta siesta después del almuerzo, siempre tomado de la mano de alguna de sus nietas».

La abuela Ana María confirma que, más allá de la intimidad del hogar, don Guillermo siempre fue un hombre de pocas palabras. Una particularidad de su adn personal, que muchos integrantes de la familia Cano hemos heredado.

«Él llegaba a la casa, comíamos hacia las siete de la noche y cuando alguno le preguntaba cómo le había ido en el día, o qué pasaba en el país, para tratar de conocer los detalles de la última chiva, su respuesta siempre fue igual: “Todo bien. Nada raro”», agrega Ana María. «¿Cómo no iba a saber algo más el director del periódico más importante del país?», insiste. Al día siguiente, los titulares daban las respuestas. «Pero Guillermo, ¿por qué no me cuentas esas cosas?», le reclamaba su esposa. Pero lo que don Guillermo callaba en familia, lo escribió en sus columnas o en las cartas que se cruzó con amigos y colegas como Gabriel García Márquez, quien antes de ser premio nobel de literatura fue su colega en la redacción de El Espectador.

«Mi papá no era de muchas palabras. Pero cuando quería recalcar algo nos enviaba notas escritas a mano. Eso sí, cuando se sentía orgulloso, encontraba la forma de expresarlo», cuenta su hija Ana María. Como ella, ninguno de sus hijos recuerda haberlo visto bravo, salvo cuando discutía por teléfono con los jefes del cierre del periódico por las metidas de pata. Eso sí, «nunca alzaba la voz, aunque no ocultaba su molestia ante las intervenciones sin argumentos o cuando no leíamos el periódico», agrega su hija. «Tampoco lo vi molesto o demasiado eufórico. Ni siquiera cuando no nos iba bien en el colegio. Sus intereses fueron otros: inculcarnos su amor por los libros, los viajes, las polémicas sanas y el respeto familiar», añade su hija María José.

Entre derechos y libertades

Fiel a esos mismos principios, Guillermo Cano nunca forzó ni obligó a nadie a seguir sus puntos de vista, ni con la mirada, ni con los gestos, ni con las palabras. Quienes supieron interpretar su silencio se quedaron con sus principales lecciones de vida. En los círculos de la memoria, esos momentos constituyen auténticos tesoros de la vida familiar. Fue un devorador de libros y así quiso que crecieran sus hijos. «Recuerdo las idas a comprar libros, pues en un solo día podía adquirir hasta quince volúmenes, que luego leía uno tras otro en la finca de Fidelena, en su biblioteca personal o en su cama», recalca María José. Los libros fueron sus tesoros y alguna vez los definió como «un sedante para las mentes cansadas con los problemas cotidianos».

¿Qué libro podría haber escrito?, indago a Fernando Cano y él responde sin dudas: «Creo que habría sido una novela policiaca». Esa preferencia explica sus virtudes como sabueso judicial en un país de enredos ilegales y alta criminalidad como Colombia. Sin embargo, más allá de esa fascinación por las historias de suspenso e intrigas, su amor por la lectura no alteró los gustos de los demás. Cada quien leyó lo que quiso. Eso sí, esa regla siempre tuvo una excepción: sus hijos debían leer El Espectador. «A él le interesaba que nosotros estuviéramos informados. Eso sí, cuando acababa un libro, entraba a su biblioteca y lo sacaba para mí», recuerda mi mamá, María José, tan lectora como su padre, quien replicó con sus hijos esas mismas enseñanzas.

Y resalta que sus mejores lecciones fueron sus actos. A través de ellos, don Guillermo desarrolló una vida coherente basada en el deber de construir un país y un mundo mejor. Por eso el afán de que sus hijos comprendieran la realidad más allá de los titulares. En 1966, por ejemplo, al término de un viaje a la Alemania dividida, Guillermo Cano escribió a sus hijos una carta que, 59 años después, ellos atesoran en sus corazones: «Hoy estuvimos detrás del muro de Berlín, donde no pudimos ver a los niños reír. Posiblemente se ríen a escondidas, pero esa no es la risa de los niños. Y pensé que es maravilloso que ustedes puedan reírse sin esconderse…».

Y reiteró enfático: «Es necesario que ustedes aprendan la increíble dificultad de saber lo importante que es poder reírse sin esconderse». «Los quiero tanto que lo único que jamás quiero para ustedes es un muro que nos obligue a esconder la risa. Pero como eso puede pasar y pasa, hay que trabajar y estudiar mucho para estar siempre listos a oponernos a los muros que no nos dejan reír… Besos desde este otro Berlín libre, donde puedo decirles que los adoro y que siento sus risas y las nuestras, sin ni siquiera tener que jugar a las escondidas».

En esa carta resumió sus nociones de libertad, responsabilidad y amor con la misma sutileza con la que inculcó a sus hijos querer a Colombia. «Nos enseñó a voltear la mirada hacia las regiones que los demás olvidan, a respetar el trabajo de los campesinos, a escuchar a los ahorradores estafados, a permanecer vigilantes ante las violaciones a los derechos humanos».

Una certeza de nación que enarboló como una causa aparte del periódico, más allá de sus dificultades personales. Sintió tan adentro los problemas del país y fue tan grande su urgencia por superarlos, que ni siquiera un infarto prematuro en 1975, a sus cincuenta años, logró interrumpir su arrojo por la verdad o atenuó su disciplina periodística. Más allá de revelar una condición médica no tratada o de obligarlo a darse ciertos gustos a escondidas —un cigarrillo de más o un whisky a bordo—, ese infarto y algunos otros apremios prematuros por los niveles de azúcar obraron como señales de tiempos complicados, aunque los males de Colombia siempre fueron mayores, pues la nación ya transitaba por un laberinto sin retorno.

Con dosis diaria de insulina y las secuelas del infarto, mi abuela ofició como enfermera y nutricionista. Le aumentó las porciones de vegetales y de frutas y le redujo el pan con mantequilla que siempre fue su principal deleite. Esa tradición de la gastronomía europea se volvió parte de su dieta habitual y por eso fue difícil acomodar esa dosis de antojo a su nuevo régimen de salud. En cambio, el whisky lo fue dejando poco a poco hasta la abstención absoluta. En cuanto al placer de fumarse un cigarrillo Kool mentolado, nunca perdió la ocasión de disfrutarlo a solas, acompañado de una Coca-Cola fría. Sutiles irreverencias frente a la realidad porque al final tuvo que cambiar el pan con mantequilla por las galletas de soda y esa modificación se volvió una tradición familiar.

Hoy, esas saltinas no faltan en la mesa de mi abuela y constituyen un símbolo de memoria de quien nunca quebrantó la regla de oro familiar: no se habla en ese escenario de los problemas del país. Es su legado, y en esa misma medida tampoco compartió su miedo cuando llegaron las primeras amenazas de los carteles de la droga. Ante los consejos y las advertencias sobre la peligrosidad de los capos, su respuesta fue idéntica: «Hay que defender la vida de los jueces, los magistrados, los policías y los investigadores que defienden la democracia». El precio fue convivir con la certeza que compartió a la periodista Cecilia Orozco durante su última entrevista: «Salgo del periódico y no sé qué va a pasar».

Veinticuatro horas después de esa premonición, don Guillermo Cano fue asesinado. No hubo tiempo de protegerlo ni de llorarlo. El Espectador debió seguir sin su centro de gravedad. Lo que vino después fue tan infame como su muerte violenta. El abogado y periodista Héctor Giraldo, quien representaba legalmente a la familia, fue acribillado en marzo de 1989. No había que poner más vidas en riesgo y los Cano tomaron la decisión de no contratar más abogados. La jueza Consuelo Sánchez se atrevió a sindicar a Pablo Escobar y debió exiliarse para salvar su vida. El magistrado Carlos Valencia García respaldó la investigación y murió asesinado a la salida de su despacho. En septiembre de ese mismo año, un camión bomba fue detonado contra el periódico.

No hubo víctimas mortales pero sí graves destrozos. La resistencia de El Espectador recibió el respaldo de muchos periódicos del mundo, pero más de una vez debió dejar en blanco sus editoriales para lograr atención del Gobierno Barco ante la arremetida inclemente de la mafia. Antes de terminar el fatídico año 1989 asesinaron en Medellín a los gerentes Martha Luz López y Miguel Soler. Meses después corrió la misma suerte Hernando Tavera. El corresponsal en esa ciudad Carlos Mario Correa se vio obligado a reportar desde una oficina secreta. En Bogotá, mientras la redacción se acostumbraba al asedio, la familia aprendió a usar chalecos antibalas y a moverse escoltada. Los directores Juan Guillermo y Fernando Cano tuvieron que dejar el país con sus hijos.

Entre la incertidumbre del regreso y la distancia de los carros bomba que explotaron a Colombia, prevaleció la memoria de su padre y sus insistencias: no declinar en la defensa de los derechos humanos y no perder nunca la capacidad de reír. Con la ilusión de un país en paz, su vida, «digna de ser vivida», como la describió el escritor Antonio Caballero, representó para el periodismo, su familia y El Espectador independencia, dignidad y coraje, las virtudes exaltadas en el Premio Unesco/Guillermo Cano a la Libertad de Prensa. Hasta que Pablo Escobar cayó abatido en el tejado de una casa en Medellín, dinamitó los esfuerzos por la verdad sobre el asesinato de Guillermo Cano. Su última víctima fue la jueza sin rostro Rocío Vélez en septiembre de 1992.

Aquellos fueron días difíciles para Colombia, pero en El Espectador fueron posibles gracias a la herencia viva de don Guillermo Cano en todas las secciones del periódico. Desde la rotativa, la armada o el archivo hasta el laboratorio de fotografía, los clasificados y la redacción. Entre los recuerdos de unos y otros y las evocaciones de la familia y los amigos, su ejemplo fue la razón de persistir en una época en la que la vida no tuvo precio. Se hizo periodismo desde el paradigma de sus acciones, sus desvelos por Colombia o su pasión por revelar los temas vetados hasta el recuento feliz de sus licencias en el fútbol o la tauromaquia, sin objetividad alguna ante sus divisas predilectas de Santa Fe y Barcelona, con desfogue aparte para poner en su sitio a los árbitros de turno.

De cada viaje a la casa de campo de Fidelena en el Tequendama, Santa Marta o Pradomar en el Caribe o Barcelona en España quedaron fotografías y evocaciones de los hilos que teje la vida junto a la familia y los amigos. Los jueves en casa de mi abuela siguen apareciendo, en una clara demostración de la prevalencia de la vida sobre la muerte. Algo similar sucede con sus escritos. Volver a leerlos es entender cómo se defienden los derechos. Con la misma vocación que tuvo su abuelo, el fundador Fidel Cano, a quien no conoció, pero dedicó un texto en el que resaltó «su valerosa resistencia a la tiranía; su irrenunciable fidelidad a la libertad; su inconmovible honradez de periodista; su purísimo estilo de escritor y su irreprochable comportamiento familiar».

Ese escrito se publicó en 1977 porque El Espectador llegaba a sus noventa años de historia y así contribuyó Guillermo Cano al aniversario. Se tituló «El abuelo que no conocí» y se publicó en el Magazín Dominical del 20 de marzo. Ahora me corresponde recobrar ese título y escribir de mi abuelo Guillermo Cano, a quien no pude conocer. El peso de su importancia en el periodismo colombiano es abrumador, pero como buen lector de historias de espías y misterios, el abuelo dejó buenas pistas para interpretarlo. Su punto de partida fue el retrato de su abuelo, a quien se acostumbró a ver desde los dieciocho años como un «insomne vigilante de todos y de todo». Hoy, el retrato que guía mi homenaje es el de mi abuelo en blanco y negro que vigila la redacción de El Espectador.

A la abuela Ana María no le gusta esa fotografía porque, según ella, él quedó con el ceño fruncido, como muy serio. Además, esa fue la imagen que acompañó la edición más triste en la historia del periódico, la de la dolorosa noticia de su asesinato el día anterior, miércoles 17 de diciembre de 1986. Ella insiste en que, lejos de esa expresión adusta o solemne, su esposo siempre fue un hombre sencillo y feliz. Yo le creo, y después de escuchar a quienes compartieron su hogar, sé que, por encima del periodista cumplidor de sus deberes con Colombia, don Guillermo Cano fue un hombre enamorado de las cosas simples. Lo ratifica su hijo menor Camilo Cano cuando recalca que de su padre aprendió el valor de la humildad y la capacidad de gozar cada momento.

«Hay que saber que nunca seremos más que cualquier otro ser humano y entender a las personas como son. Respetarlos con firmeza y convicción, y resaltar el buen trato en las relaciones con los demás». Esas fueron enseñanzas de don Guillermo Cano que Camilo Cano reivindica como supremos valores de vida. Cuando le pregunto qué quiere que sus hijos y sus sobrinos no olviden del abuelo, agrega convencido: «El compromiso con el país por encima de todo, más allá de cualquier beneficio personal. La búsqueda del bienestar colectivo como un objetivo de vida y lucha». Lo escucho y entiendo que los silencios de mi abuelo o su entusiasmo para promover sanas controversias en torno al fútbol, la música o la moda, más que defectos, fueron aciertos.

Esa fue su manera de conectarse con las nuevas generaciones y dejar su testimonio de aprender escuchando. Ni él ni yo tuvimos la fortuna de «recibir el abrazo del abuelo, de gozar de su amor; de disfrutar sus caricias y sus besos y sus mimos; de oírle contar un cuento al borde de la cuna y sobre todo de conocerlo», como escribió don Guillermo. Como él, tuve el privilegio de conocerlo a través del periódico. Pero, por sobre todas las cosas, aprendí a conocerlo gracias a la prolongación de su espíritu y su sangre. Lo advierto en las palabras de mi abuela y de sus hijos, quienes siguieron adelante, y en los escritos que guardan su herencia «ciertamente la más hermosa y la más preciada que sea posible recibir». Él mismo se encargó de definirlo para todos: «No es la propiedad material de una familia sino un patrimonio espiritual de Colombia y de los colombianos».