Este artículo hace parte del libro Guillermo Cano: el periodista. Léelo completo acá.

30 de mayo de 1958

Si como a ciudadano me ha correspondido, por mandato de la edad, pertenecer a la generación llamada del «estado de sitio», como a periodista me ha tocado formar en las filas de la generación del «periodismo sitiado». Yo comencé a trabajar en El Espectador al día siguiente de obtener mi grado de bachiller en el Gimnasio Moderno. Me inicié en el periodismo, en ese entonces libre, como lo hiciera antes mi padre y como lo han hecho mis hermanos, por la base, es decir, aprendiendo la profesión entre el ruido de los linotipos y el olor de la tinta, y escuchando de los mayores una lección cotidiana de dignidad y de responsabilidad. Recorrí las calles como reportero; visité las oficinas públicas en busca de noticias; entrevisté a políticos, a artistas, a gentes de la calle; redacté mucho y me publicaron poco, como suele sucederle a todo periodista que comienza. A los dos años escasos de trabajo en la armada, en la administración y en la redacción, supe por primera vez lo que era una censura de prensa, y esa de 1944 fue apenas un remedo de lo que es una censura.

Mi primer choque con el enemigo público número uno del periodismo fue leve. Por esos tiempos escribía pequeñas informaciones sin mayor importancia: movimiento cultural y artístico, reportajes humanos, crónicas callejeras. Ninguno de mis modestos escritos pasó por la censura, tan escasa importancia tenían. Pero porque era un material inofensivo a él apelaba la jefatura de redacción para reemplazar los artículos de fondo, las informaciones políticas, sometidos a la revisión previa de los censores y no siempre aprobados. El material de relleno, en tiempos de la censura, adquiere la categoría de información de primera necesidad.

En 1944 la censura estuvo limitada a las cuestiones meramente relacionadas con el orden público, y por ese motivo el periódico no murió por asfixia, como más tarde habría de suceder.

Después de 1944, tuvimos cuatro años de libertad de expresión, que terminó bruscamente el 9 de abril de 1948. Por esos días se instalaron en nuestras oficinas los censores: ni una línea pasaba a los linotipos sin la previa autorización de los encargados de revisar el material, cuyo lápiz implacable caía sobre los editoriales lo mismo que sobre la pequeña noticia policíaca. Antes, al comenzar, escribía y no se me publicaba porque lo que escribía no era importante o porque no estaba bien redactado.

Ahora escribía y no se me publicaba, porque el censor encontraba en las palabras y en las frases no sé qué ocultas consignas perturbadoras, aun en los más simples relatos de acontecimientos sin trascendencia.

Pero la censura de 1948 fue también breve y transitoria, como la de 1944. Otra vez, tranquilizado el país, después de la sangrienta tormenta de abril, la libertad volvió a los periódicos y se fueron los censores con los trastos de matar pensamientos a ocupar sus puestos burocráticos en la administración pública. No habrían de tardar mucho en regresar a su profesión de verdugos de la inteligencia, y en hacerlo con más conocimiento de causa, con más habilidad, con menos responsabilidad y con extraordinaria severidad.

Recuerdo que en noviembre de 1949 el periódico me envió a Cartagena con la misión de informar sobre los detalles del Concurso Nacional de Belleza. En la noche del 9 de noviembre me encontraba en los salones del Hotel Caribe, cuando se acercó un botones y me entregó un cable urgente que decía, si mal no recuerdo:

«Periódico decomisado en las calles por la autoridad. Implantado el estado de sitio. Urge envíe muchísimo material sobre concurso belleza, será único tema podremos publicar. Saludos. ESPECTADOR».

En ese día comenzó para la prensa de Colombia el calvario que habría de prolongarse por diez años, a través de los cuales sufriría las persecuciones más inauditas y se convertiría en la víctima predilecta de todos los ataques y de todas las infamias de los gobernantes de turno.

Los periodistas cambiaron de estilo. Se comenzó a escribir con frases de doble sentido, que el censor aprobaba un día y suprimía otro, según sus reacciones hepáticas o la de sus superiores, que un día lo reprendían y al siguiente lo felicitaban. Los lectores agudizaron su ingenio e iban a veces más allá de la intención del autor, encontrando significados imposibles a una palabra, a una fotografía, a un titular. Fue un combate de la inteligencia que no se conocerá en todas sus proporciones, porque se desarrolló entre las cuatro paredes de una sala de redacción, entre un ejército de periodistas que no sometían su independencia y una legión de censores empeñados en destruirla, utilizando los primeros la única arma que poseen, su pluma, y los segundos todas las del poder absoluto y las de la fuerza también absoluta. Un día cerraban un periódico. Al siguiente decomisaban la edición en las calles o en los aeropuertos. Al tercero retardaban intencionalmente la impresión del diario. Siempre entorpeciendo la labor mecánica, en un permanente asedio contra la paciencia y la serenidad de los trabajadores.

Los lectores colombianos recibieron durante diez años un periódico que no era el periódico que quisimos darles cada día. Aunque parezca increíble, durante esos diez años de censura de prensa, se redactaron diariamente dos periódicos: uno que leían los tres o cuatro censores, otro que aparecía a la luz pública y que iba a las manos de miles de personas. El periódico bueno, completo, informativo, orientador, se quedó en una mesa, escrito y sin imprimir. El otro, elaborado de emergencia, era muy variado y muy ameno, con muchas anécdotas y poca información, con muchas reinas en vestido de baño y ningún comentario de actualidad. En la batalla por la libertad no se sabe ciertamente qué admirar más, si la consagración y el valor de los periodistas, o la fidelidad y resignación de los lectores. Los primeros no abandonaron un solo día su misión de decir la verdad, o por lo menos de intentar decirla. Y los segundos no dejaron ni a la mañana ni a la tarde de demostrar su solidaridad con la prensa, adquiriéndola a sabiendas de que era nada o casi nada lo que podría decirles. Los periódicos bajo un régimen de censura suelen adquirir un aspecto inconfundible de magazine mal hecho y mal presentado, sin forma y sin fondo.

A pesar de todos los daños sufridos, los periódicos de la generación del periodismo sitiado tenemos, sin embargo, mucho que agradecerle a la censura. Gracias a ella, hoy sabemos mejor que nunca lo que vale la libertad, como instrumento de justicia y como freno a la arbitrariedad. Sabemos cuánto cuesta mantenerla y cuánto la odian los tiranos y los delincuentes. Si por tradición y por sangre hemos estado siempre al servicio de la libertad de expresión, ahora, como víctimas mil veces heridas por la opresión, reafirmamos nuestro propósito incancelable de defenderla, a costa de no importa cuántos sacrificios, y a su servicio, sin limitaciones y sin reservas, estarán mañana, como siempre, las columnas de El Espectador, listas para la defensa de los intereses de la patria y de los ideales del partido liberal.

El Espectador

Nota de Jorge Cardona Alzate

El 30 de mayo de 1958, cuando Guillermo Cano escribió «El “periodismo sitiado”», su colega Alberto Lleras Camargo acababa de triunfar en las elecciones presidenciales que iniciaron el modelo político bipartidista del Frente Nacional. Dos días después, el editorial de El Independiente sintetizó el significado de esa transición política: «La brigada joven de El Independiente devuelve al viejo El Espectador las insignias de mando, y el honor y la responsabilidad de dirigir la nueva lucha, esta vez por la consolidación definitiva de la libertad reconquistada». Un momento de euforia tras una década de censura y persecución a la libertad de expresión. La expectativa quedó centrada en que el estado de sitio dejara de ser el escenario de las autoridades para resolver los dilemas de la guerra y la paz.

Al periódico le costó once días en reaparecer después de la jornada de los incendios del 6 de septiembre de 1952. El día 17, Guillermo Cano fue anunciado como director del diario y, al mes de asumir el cargo, un juez de turno se presentó en las oficinas y ordenó cerrar sus puertas para inspeccionar hasta la última cuartilla. El propósito del funcionario era encontrar la transcripción de una de las últimas sesiones de la Comisión de Estudios Constitucionales, señalando al periódico de haberla sustraído de una oficina pública. No fue más que otro pretexto para apretar la mordaza y ocultar la verdad. Nueve meses después se produjo el «golpe de opinión» que llevó a la presidencia a Gustavo Rojas Pinilla y, desde las páginas de El Espectador, Guillermo Cano planteó al nuevo mandatario la opción de ejercer el periodismo sin el sistema coercitivo de la censura y el asedio judicial.

El jefe de la Oficina de Información y Propaganda de Estado (Odipe) Jorge Luis Arango respondió con el anuncio de que la censura de prensa pasaba al Comando General de las Fuerzas Armadas. En su condición de directores de El Espectador y El Tiempo, Guillermo Cano y Roberto García-Peña lideraron su condición de mediadores y esa gestión permitió la convocatoria de una asamblea de periodistas, que se reunió en Bogotá entre el 29 de octubre y el 4 de noviembre de 1953. Ciento treinta delegados con el mismo reclamo: no más censura. Una comisión integrada por Roberto García-Peña y Abdón Espinosa, por El Tiempo, y Guillermo Cano y Eduardo Zalamea Borda, por El Espectador, se reunió con el presidente Rojas Pinilla para buscar concertación, pero el gobierno militar decidió convertir el periodismo en su contradictor y la fórmula para contenerlo fue el estado de sitio.

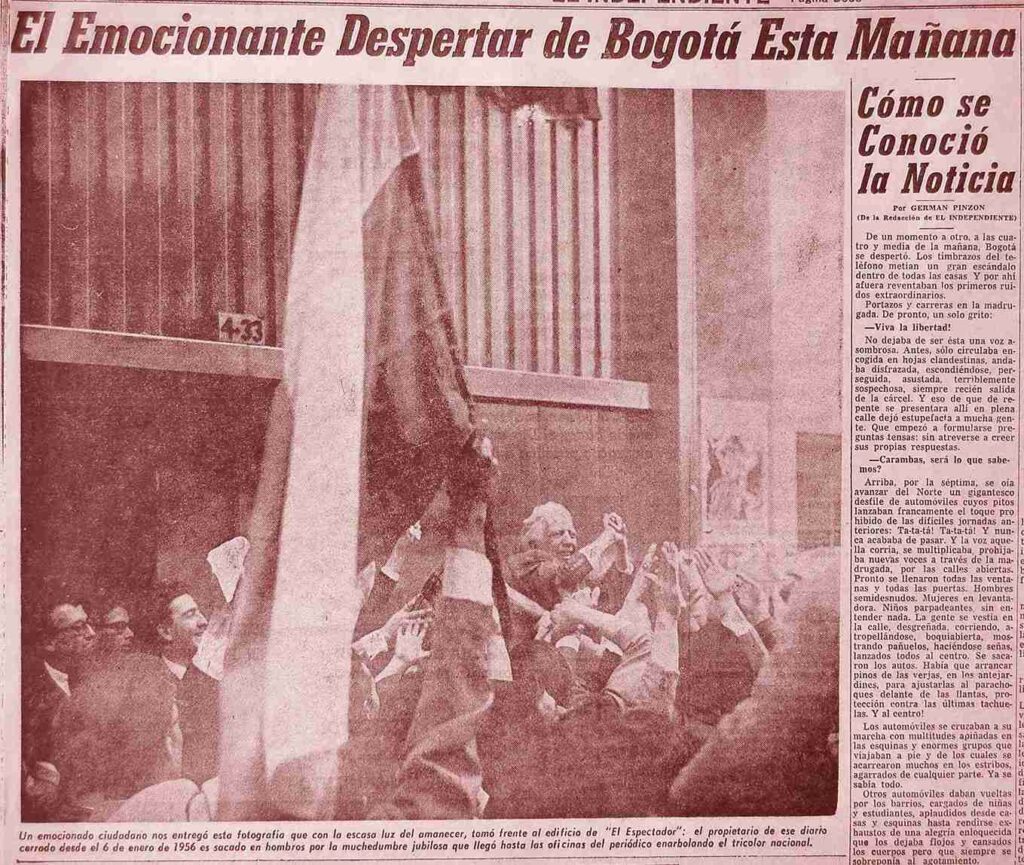

A principios de 1954, a la dirección de El Espectador llegó una nueva notificación de la presidencia de prohibir toda información sobre la violencia política. Por esos mismos días, el Ejecutivo anunció la supresión de la Prefectura de Seguridad Nacional, para dar paso al Servicio de Inteligencia Colombiana (sic). Cada día era más intensa la sensación del «periodismo sitiado», pero nunca faltó el ingenio para contar las verdades ocultas de la confrontación o los negociados del Estado. Después del cierre de El Tiempo, en agosto de 1955, era cuestión de semanas para que la confiscación llegara también a El Espectador. El 6 de enero de 1956, el periódico cerró sus puertas ante una injusta multa de la Dirección General de Impuestos. Tras cuarenta y cuatro días de silencio, apareció El Independiente, que recobró las banderas del periodismo contra los censores y su arsenal de prohibiciones del estado de sitio.

Esa larga década de talanqueras terminó cuando cayó Rojas Pinilla, en mayo de 1957, y el periódico recobró su libertad para revelar las arbitrariedades de la dictadura. Esos excesos impunes demostraron su poder dos semanas después, cuando las oficinas fueron blanco de un ataque con explosivos que rompió los vidrios del edificio, descarriló el ascensor de carga y abrió un enorme hueco junto a la ventanilla de los repartidores. El aviso de El Espectador, ubicado sobre la puerta principal de la avenida Jiménez, se desplomó y sus enormes letras quedaron desparramadas por el suelo como un visible testimonio de agresión. No se resignaron los partidarios de Rojas Pinilla en renunciar al poder y, en la antesala de las elecciones presidenciales de 1958, fracasaron en una intentona golpista. A la victoria en las urnas de Alberto Lleras Camargo se sumó el regreso de la libertad de expresión.

Cuando Guillermo Cano escribió «El “periodismo sitiado”», lejos estaba de imaginar lo que vendría después: ninguno de los presidentes entre Alberto Lleras Camargo y César Gaviria soltó la manija del estado de sitio. Hasta 1991, todos los Gobiernos aprobaron medidas que no pudieron evitar la multiplicación de la insurgencia ni el ascenso del paramilitarismo. Desde la tesis del enemigo interno y la doctrina de la seguridad nacional, la Justicia Penal Militar cobró protagonismo para juzgar civiles en cortes marciales. En los Gobiernos de Julio César Turbay, Virgilio Barco y César Gaviria se agregaron severos estatutos penales restrictivos de las libertades públicas. Quizás por esos antecedentes, el día en que se sancionó la Constitución de 1991, el titular de la primera página resumió el significado que seguramente también le habría dado Guillermo Cano: «Cesó el estado de sitio».