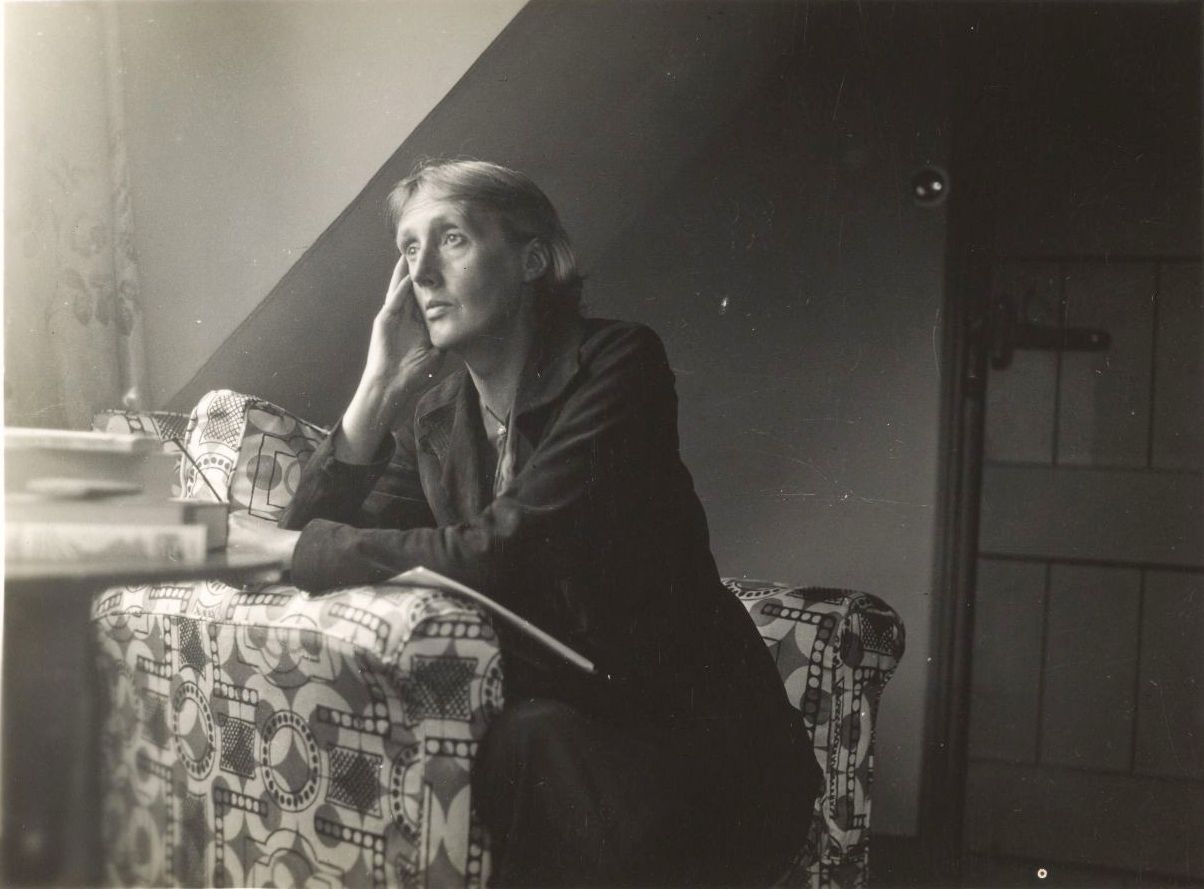

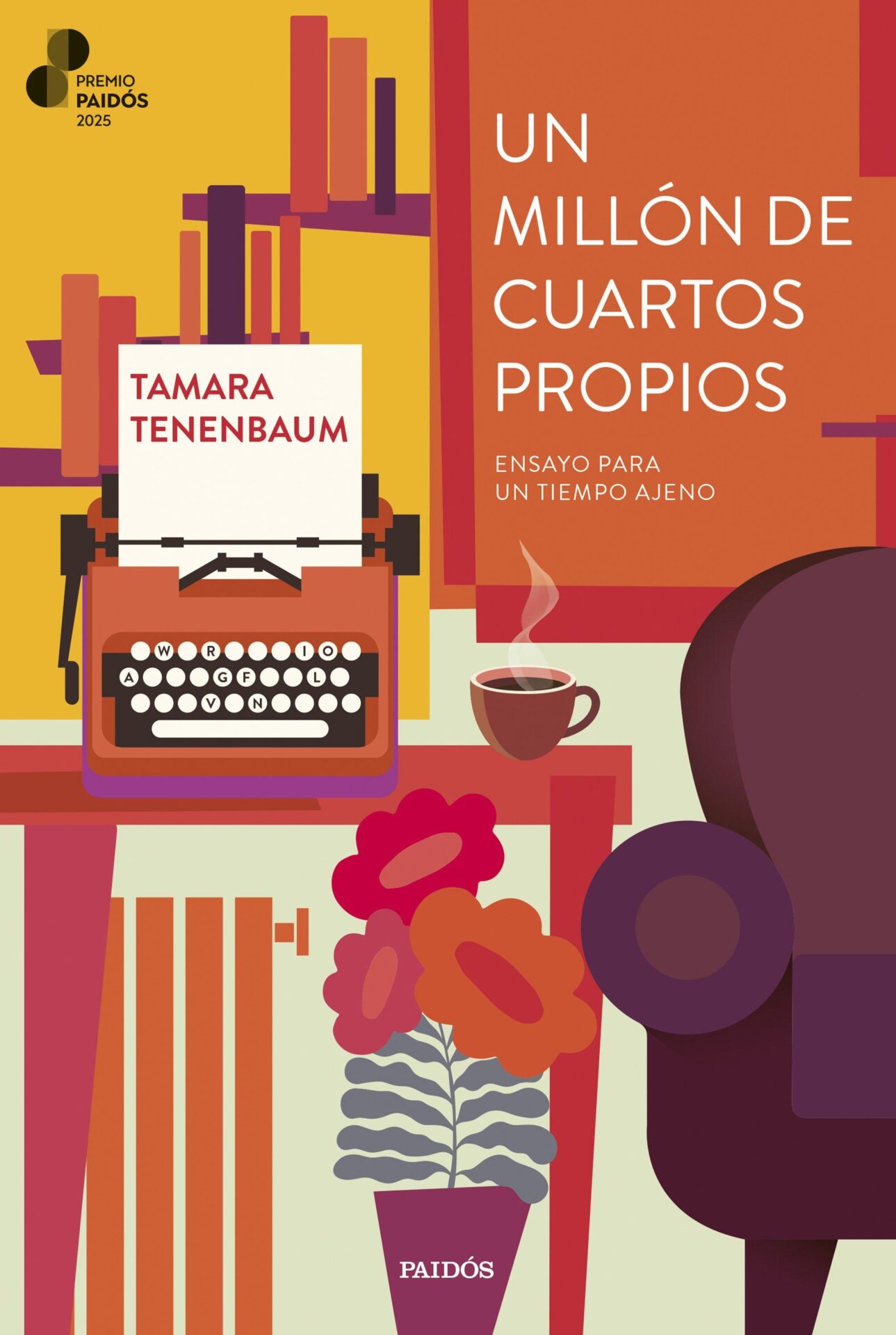

Virginia Woolf escribió que para crear era necesario un espacio propio e independencia económica. Y casi un siglo después de Una habitación propia (1929), la argentina Tamara Tenenbaum retoma esa idea como brújula para leer el presente. Su ensayo Un millón de cuartos propios (2025), galardonado con el Premio Paidós de ensayo, dialoga con la filosofía y la cultura pop para hurgar en la precariedad del trabajo, el tabú del dinero y el resentimiento como fuerza política.

En la Feria del Libro de Bucaramanga, conversé con Tenenbaum sobre cómo se construye una trinchera emancipada, un refugio plebeyo y feminista, en la sociedad hiperestimulada y narcisista de hoy.

Tu libro parte de una premisa fundamental: ¿qué necesita una mujer para escribir? Lo abordas desde la primera persona, el trabajo, el dinero, el resentimiento, la nostalgia, la tradición. Antes de entrar en esas dimensiones, ¿cómo es tu propio cuarto y tu proceso de creación literaria?

Tengo la suerte de que hace ya unos cuantos años vivo de la escritura y, en ese sentido, tengo lo que se puede llamar un cuarto propio. Cuando mi vecina Virginia Woolf habla en su libro de un cuarto propio no está hablando necesariamente de tener cuatro paredes que no compartís con nadie. El cuarto propio tiene que ver con la posibilidad de tener tiempo, sobre todo, para que no te molesten cada cinco minutos. Lo cual es bastante difícil en este mundo para cualquiera, no solo para una mujer.

Yo tengo un trabajo que me permite tener eso. Y también un entorno. Tengo una pareja con la que reparto tareas; él se ocupa de muchas cosas en la casa. Esto me permite realmente tener espacio libre en la cabeza para trabajar periódicamente. Por eso creo que mis problemas no son muy atractivos. Los problemas atractivos, e importantes, son los de hombres y mujeres que no tienen tiempo. El tiempo libre es un lujo en América Latina. Me enoja, me molesta bastante, cuando uno escucha el prejuicio de que los latinoamericanos se la pasan en la playa divirtiéndose, cuando la mayoría de nuestros compatriotas trabajan de sol a sol.

En el libro retomas la idea del cuarto propio de Woolf, pero adviertes que lo personal no siempre debe confundirse con lo colectivo. ¿Qué diferencias ves entre la autoridad de la primera persona y el ensayo personal?

En este tiempo que estamos viviendo hay una crisis del feminismo. Muchas audiencias piensan que el feminismo no les habla, que no las interpela, que son discursos que no hablan de su mundo. Y lo que es doloroso es que muchas veces lo dicen las personas y los grupos sociales a los que uno quiere hablarles. Entonces me empecé a preguntar por qué.

Una de las cosas que pensé es que hay un malentendido en torno a la consigna «lo personal es político». Aunque es muy valiosa, se convierte de pronto en un gesto de narcisismo. La exposición de las emociones, sobre todo de las mujeres blancas y de cierto nivel de privilegio, se vuelve el discurso dominante del feminismo. Una cosa es decir que lo personal es político y otra es llenar todo el escenario de discursos profundamente íntimos, evitar la apelación a lo colectivo y, por otro lado, también esta cosa de lo impenetrable: el problema de cuando uno expone la intimidad es que después, si alguien te critica, decís: «no, pero esto es lo que yo siento. Vos no podés criticarme». Bueno, entonces esto no es una discusión política si la respuesta no es posible. En realidad, no es solo un problema del feminismo, sino de las redes sociales.

Me parece que todavía nos debemos una reflexión de qué queremos que signifique «lo personal es político». Y creo que lo que queremos que signifique es que efectivamente lo personal y lo político están muy relacionados, pero tenemos que mantener el foco en lo colectivo y en lo que nos une, no en lo que nos separa. Es mi manera de entender la interseccionalidad. La interseccionalidad, para mí, es pensar cómo vos y yo, que venimos de lugares distintos, nos podemos entender. Que vos podás entender mi posición en el mundo y yo entender la tuya.

«Todavía nos debemos una reflexión de qué queremos que signifique “lo personal es político”. Y creo que lo que queremos que signifique es que efectivamente lo personal y lo político están muy relacionados, pero tenemos que mantener el foco en lo colectivo y en lo que nos une, no en lo que nos separa. Es mi manera de entender la interseccionalidad: para mí, es pensar cómo vos y yo, que venimos de lugares distintos, nos podemos entender. Que vos podás entender mi posición en el mundo y yo entender la tuya».

En tu libro señalas que, en las redes sociales, parece imposible hablar desde una subjetividad que no te corresponde, incluso en la ficción. ¿Qué limitaciones han traído las políticas de la identidad? ¿Y qué ocurre cuando la literatura se llena de cierta asepsia política?

Creo que hay un malentendido con las políticas de la identidad: se pierde de vista parte de la gracia de la ficción, que es habitar un mundo ajeno por un rato. Muchas películas ahora son biopics y ponen la leyenda «basado en hechos reales» para atraer el entusiasmo del público. Creo que esto tiene que ver con el imperativo de que un libro o una película tiene que dar datos para que genere una conversación. Y bueno, quizás una novela no tiene por qué darte datos, quizás una novela no va a ser una clase sobre el antirracismo, no tiene por qué serlo.

También estamos en un momento de mucha fragmentación política y la idea de dialogar con una persona que se posiciona en un lugar diferente nos parece difícil, aburrido, poco necesario. En cambio, encontramos un refugio en la gente que se nos parece.

Citas un pasaje de Un cuarto propio en el que Virginia Woolf arma una narradora íntima no para blindarse en la autoridad, sino para abrir un espacio de duda. Lo llamas «modestia metódica», una paradoja que hace posible la ambición. ¿En qué difiere, entonces, el ensayo contemporáneo del que se escribía hace unos siglos?

Una cosa que está buena de leer ensayos del siglo XIX, del XVIII e incluso del XVII, es que justamente la primera persona ahí no aparece como un gesto narcisista, sino como todo lo contrario: esos ensayos están hechos en primera persona para que se entienda que no hablan de una realidad indiscutible, sino de algo que se puede poner en discusión. Yo aprendí esto, lo pongo a jugar en la mesa, juguemos todos y veamos qué pasa. Creo que todo eso se ha perdido en parte por la lógica de Internet: uno no puede jugar con cien mil personas a la vez. Pienso, como alternativa, que debemos tratar de ser generosos con los demás, con los usuarios. Me parece que eso va a mejorar la calidad de los debates públicos y políticos en nuestros países.

Otro eje central de tu libro es el dinero. Dices que el tabú del dinero es el tabú de la desigualdad, y que sin recursos resulta casi imposible escribir. ¿Cómo piensas hoy esa tensión entre creación y precariedad?

El dinero es cada vez más importante en un mundo donde todo se compra. Creo que el valor que se le está otorgando hoy está muy desatado. Cuando yo era chica, los ídolos eran actrices, estrellas de rock, gente que hacía cosas básicamente. Hoy me pregunto qué hacen Kim Kardashian y todas las otras chicas que quieren ser como ella. Aparte de comprar cosas caras, ¿qué hacen? ¿Por qué el sueño es tener ciento cincuenta carteras? Es un poco triste. Este culto al dinero solo es posible en un mundo donde ya nada se consigue sin dinero, donde hasta los derechos humanos se compran.

¿Cómo vamos a ir a decirles a nuestros hijos que no sueñen con tener dinero si lo necesitan para hacer todo? Me parece que tenemos que estar al lado de quienes están intentando que algunas cosas vitales, como la salud y la educación, no se compren ni se vendan.

«Cuando yo era chica, los ídolos eran actrices, estrellas de rock, gente que hacía cosas básicamente. Hoy me pregunto qué hacen Kim Kardashian y todas las otras chicas que quieren ser como ella. Aparte de comprar cosas caras, ¿qué hacen? ¿Por qué el sueño es tener ciento cincuenta carteras? Es un poco triste. Este culto al dinero solo es posible en un mundo donde ya nada se consigue sin dinero, donde hasta los derechos humanos se compran».

Has dicho que, más allá del consumo, lo que los ricos compran es el privilegio de distanciarse de la realidad. ¿Qué ves en esa preferencia por el ocio narcisista y por experiencias algo carentes de vitalidad?

Cuanto más estratificada está una sociedad, como ocurre en América Latina, más común es que los ricos y los pobres no se crucen. Los ricos tratan de aislarse en barrios privados, con seguridad privada, en restaurantes exclusivos. Compran experiencias completamente ficticias comparadas, por ejemplo, con los relatos de los viajeros del siglo XIX o de principios del XX.

Tienen tiempo para escribir, pero no lo hacen: ¿qué pueden contar sobre el mundo si lo viven aislados? El asunto es que esta moral marca el pulso de una época: personas que no somos ricas consumimos ese modo de vida en Instagram. Deseamos llegar a eso como parámetro de vida. Vale la pena entonces volver a la pregunta de cuáles son las experiencias valiosas del mundo, y estas tienen que ver con la comunidad, con la mezcla y la incomodidad de verse interpelado por otro.

Dedicas un capítulo al resentimiento, palabra cargada de connotaciones en la política y en la vida social colombiana. ¿Qué descubriste sobre este sentimiento?

Suele hablarse despectivamente de los «resentidos sociales», y es una cosa muy rara: una persona que ha sido profundamente humillada y se enfada por eso, encima debe sonreír ante la humillación, debe recibirla con orgullo. Por supuesto que es un insulto clasista, basado en algunas ideas de lo que debe ser el buen esclavo, el buen pobre, el pobre civilizado.

Cuando empecé a investigar las connotaciones políticas del resentimiento, noté algo muy claro: en la contemporaneidad, el resentimiento no es un patrimonio de la izquierda. Francis Fukuyama habla de un resentimiento que está canalizando la derecha sobre todo contra las mujeres, los migrantes y la gente pobre. ¿Pero de dónde puede venir? Bueno, este sentimiento es más confuso y más complejo de lo que creemos, porque no siempre apunta en la dirección correcta a los culpables; a veces apunta a ese vecino que vos creés que tiene un bienestar total que hace que trabaje más que vos, pero en realidad es una persona que tiene ocho hijos y no puede alimentarlos.

En cuanto al resentimiento de algunos hombres hacia las mujeres, las feministas negras han hecho múltiples aportes para explicarlo. El hombre que es explotado en su trabajo llega a casa, un lugar donde el explotador ahora puede ser él, y de esa manera se reproduce la violencia que viene de afuera en las casas. Esa misma lógica la podemos ver en otros contextos: en el modo en que los vecinos se tratan entre ellos o los compañeros de oficina. El resentimiento de quien, para sentirse superior, necesita que alguien sea inferior.

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes no es responsable de las opiniones recogidas en los presentes textos. Los autores asumen de manera plena y exclusiva toda responsabilidad sobre su contenido.

Ministerio de Cultura

Calle 9 No. 8 31

Bogotá D.C., Colombia

Horario de atención:

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (Días no festivos)

Contacto

Correspondencia:

Presencial: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

jornada continua

Casa Abadía, Calle 8 #8a-31

Virtual: correo oficial –

servicioalciudadano@mincultura.gov.co

(Los correos que se reciban después de las 5:00 p. m., se radicarán el siguiente día hábil) Teléfono: (601) 3424100

Fax: (601) 3816353 ext. 1183

Línea gratuita: 018000 938081 Copyright © 2024

Teléfono: (601) 3424100

Fax: (601) 3816353 ext. 1183

Línea gratuita: 018000 938081

Copyright © 2024