La memoria es fascinante

«La memoria es fascinante», le dice un hombre a otro. Y continúa: «Mira este experimento psicológico. A un grupo de personas se le enseña diez imágenes distintas de su infancia. Nueve de ellas son realmente de su infancia y una es falsa: un retrato trucado de su imagen añadido a una feria que nunca visitaron. El 80% se reconoció en la imagen, asumió la foto como prueba de una experiencia real. El 20% restante no pudo recordarla. Los investigadores insistieron, preguntaron de nuevo y esta vez las personas restantes tuvieron un recuerdo del evento a partir de la imagen: “Fue un maravilloso día en el parque con mis padres”. Todos recordaron una experiencia completamente fabricada. La memoria es dinámica. Está viva. Si algún detalle se pierde, la memoria rellena los huecos con cosas que nunca ocurrieron».

El diálogo pertenece a Vals con Bashir (2008), documental animado del israelí Ari Folman. El director, exsoldado, intenta reconstruir los pasajes que su mente bloqueó durante la guerra del Líbano. A través de entrevistas a otros excombatientes busca las causas de un olvido colectivo.

El recurso de la animación produce un efecto perturbador: voces cálidas en cuerpos fantasmales, como si los recuerdos fueran zombis danzando. Esa distancia estética cobra sentido al final, cuando la película abandona la animación y muestra imágenes reales: los cadáveres de Sabra y Shatila tras la masacre de 1982, cuando milicias cristianas asesinaron entre 762 y 3.500 palestinos bajo la vigilancia del ejército israelí. Durante tres noches, la soldadesca de Israel iluminó el cielo con bengalas, un vals de luces que permitió el genocidio. Folman fue uno de esos soldados. Su trauma: haber iluminado la noche del horror.

Pero Vals con Bashir no es un mea culpa sentimental. Evita el heroísmo y el llanto fácil; propone una memoria colectiva del trauma, lo que Freud llamó identificación y hoy se conoce como trauma vicario. El espectador hereda el recuerdo: sin haber estado allí, siente el peso de ese minuto y medio final. Esa emoción es real, aunque nazca de una representación. Folman crea una memoria viva y una situación de cine para que suceda lo importante: pongamos atención.

Hoy cabe preguntarse: ¿cuántos Vals con Bashir no podrán hacerse sobre el genocidio en curso contra Gaza? ¿Cuántos archivos, videos, testimonios quedarán atrapados en servidores y nubes sin que nadie los convierta en memoria crítica? El material existe, desbordante, pero la capacidad de enfrentarlo nos sobrepasa.

Contra la memoria

El problema contemporáneo comienza cuando todos somos testigos de dolores ajenos. En Contra la memoria, David Rieff advierte que el exceso de memoria puede ser tan paralizante como el olvido. «Recordar siempre» se vuelve una condena moral. A veces, dice, recordar impide vivir.

Borges ya lo había intuido en Funes el memorioso. Aquel joven que recordaba cada hoja, cada nube, que veía envejecer sustancialmente a un perro minuto a minuto, terminó incapaz de pensar. «Pensar —escribe Borges— es olvidar diferencias». Por eso Funes vive encerrado en un cuarto oscuro, inmóvil, encanecido, asfixiado por el propio archivo de su pantalla mental.

Vivimos tiempos funesianos: la memoria infinita nos rodea, pero no nos pertenece. Videos, fotos, archivos, comentarios y documentos se acumulan hasta saturarnos. No olvidamos por censura, sino por cansancio. Entonces surge un olvido defensivo: no ignorancia, sino rendición. Y en ese vacío otros —algoritmos, gobiernos, instituciones— deciden por nosotros qué recordar y qué enterrar.

Ese exceso de memoria explica también el retorno del simplismo político. El oportunista promete «borrón y cuenta nueva», ofrece alivio donde hay trauma colectivo. Millones votan por esa promesa de olvido terapéutico, sin advertir que el olvido gestionado por un sociópata desde arriba es tan dañino como la memoria saturada que paraliza.

Frente a esa deriva, el documental se erige como resistencia: un monumento vivo donde recordar vuelve a tener sentido porque es un retomar terapéutico y colectivo: en vez de dar la espalda, somos capaces de mirar, ser testigos y ser testigos de nosotros mismos viendo.

El cine como monumento

En Colombia, la memoria del Palacio de Justicia enfrenta su propio olvido. Quienes vayan hoy al cine a ver Noviembre, de Tomás Corredor, descubrirán una película parcialmente muda. Por orden judicial, una escena quedó sin audio: la actriz gesticula, pero su voz fue suprimida. La frase censurada que contrasta con los hechos retratados («Usted, Gaona, que es uña y mugre con estos terroristas») fue considerada ofensiva para la memoria del magistrado Manuel Gaona Cruz por algunos miembros de su descendencia familiar. Se alegó que humanizarlo lo «deshumanizaba». Como si mostrar miedo fuera una ofensa y la pintura al óleo fuera el único retrato posible.

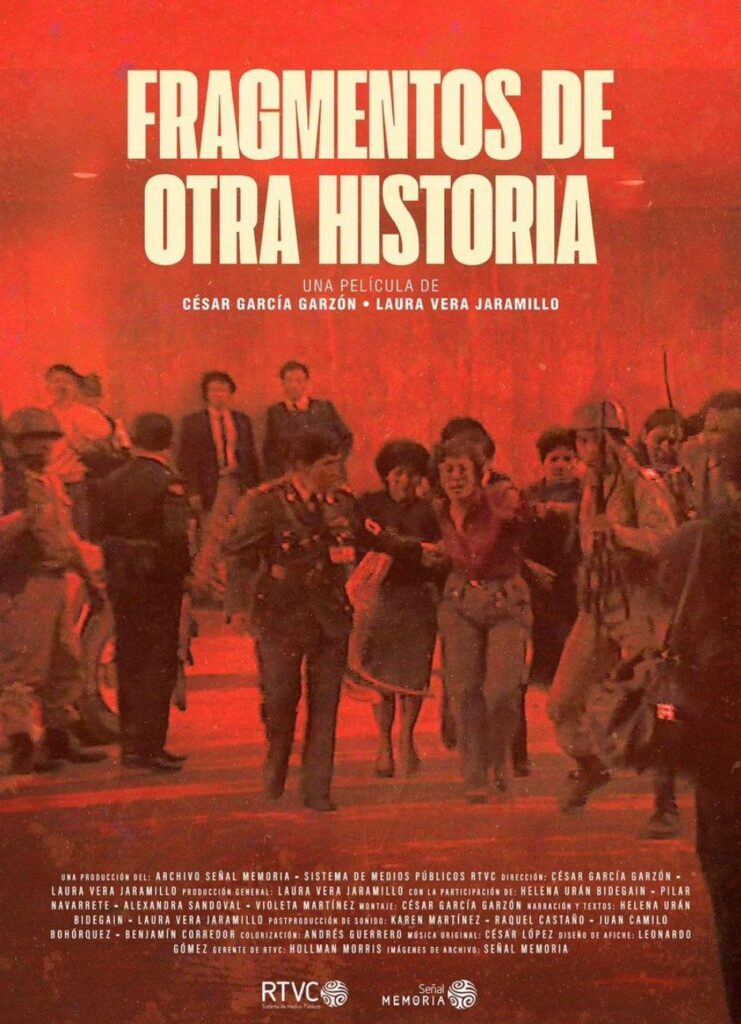

La libertad de expresión es un derecho fundamental porque hace posible defender los demás derechos, incluido el de decidir el rumbo del arte. Criticar una película es parte de ese ejercicio: después del cine, todos somos críticos. Sin embargo, mientras Noviembre se mutila en las salas y su composición audiovisual desaparece cercenada de la cartelera, otra película —Fragmentos de otra historia, de César García y Laura Vera, producida por Señal Memoria, parte de RTVC— se desvanece en silencio de la programación pública.

El patrón se repite: una representación de lo ocurrido en el Palacio Justicia incomoda a algún poder, alguien la borra. La censura a Noviembre fue ruidosa y judicial; la de Fragmentos es discreta, pero eficaz: ni comunicado ni explicación, solo reemplazo por un torneo de joropo en la transmisión nocturna dominical.

Paradójicamente, desde la Ley de Víctimas de 2011, el Estado colombiano reconoce el «derecho a la memoria» y promueve la reparación simbólica mediante monumentos. Pero esos monumentos —placas, esculturas, eventos— suelen volverse decoración cívica, trofeo artístico o instalación efímera, periodismo lírico y contramonumento para la cotización intelectual de algún artista de alto turmequé. Son olvido en su propia solemnidad.

La ley confunde la memoria con la piedra, pero el arte es dinámico. El cine, por ejemplo, crea monumentos vivos.

Ahí están Noche y niebla de Alain Resnais, La isla de las flores de Jorge Furtado, El acto de matar y The Look of Silence de Joshua Oppenheimer. En Colombia: Camilo, el cura guerrillero de Norden, Chircales de los Rodríguez, El baile rojo de Yesid Campos, La toma de Miguel Salazar, Don Ca de Patricia Ayala, El valle sin sombras de Rubén Mendoza o Nuestra Película de Diana Bustamante, solo algunos documentales entre una producción creciente, inmensa, ya casi inabarcable. Cada una de estas obras es una forma de justicia simbólica. Pero la memoria es una tarea abierta: sin circulación, sin memoria, sin crítica, el documental se apaga.

Fragmentos de otra historia

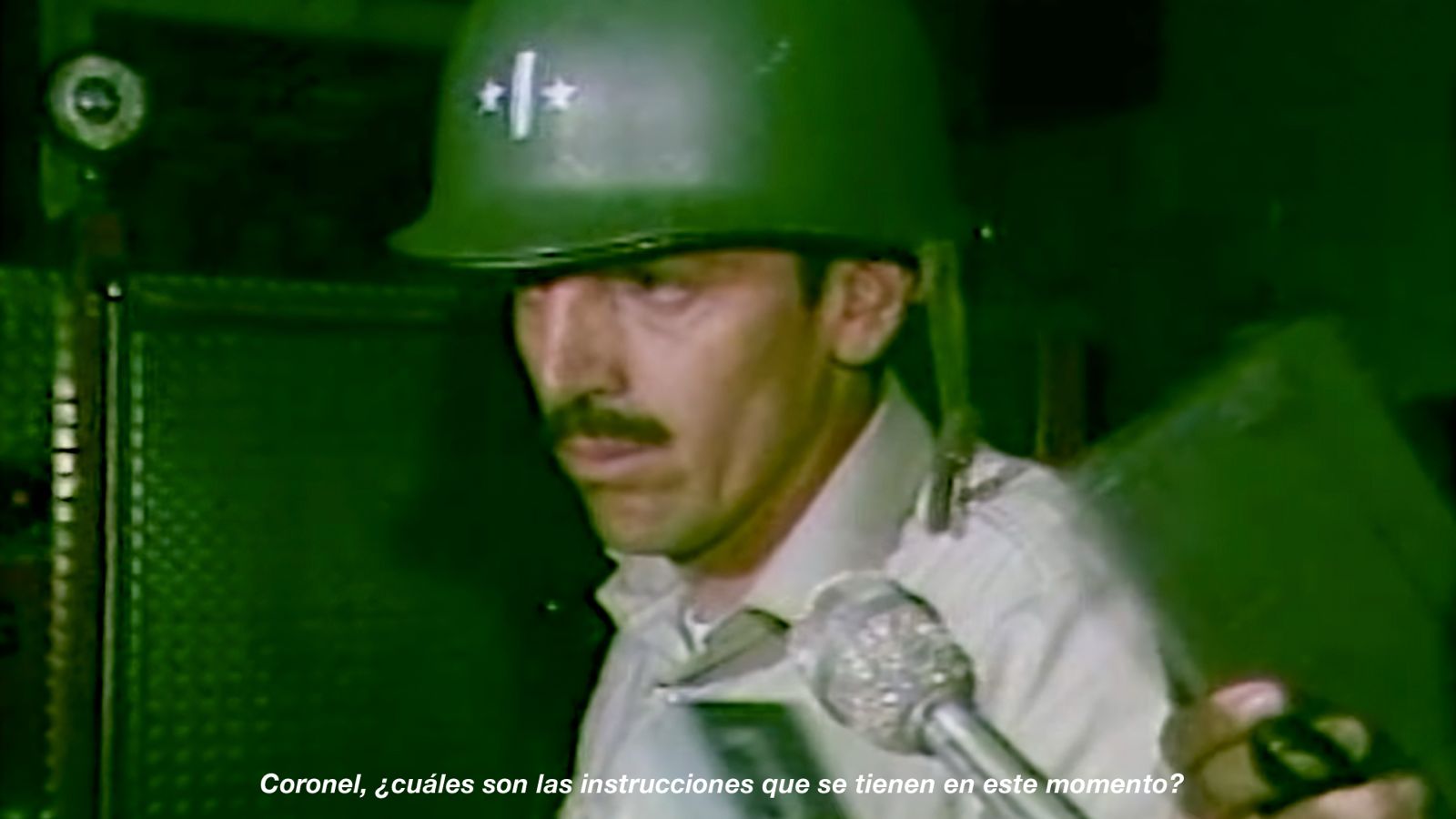

Fragmentos de otra historia sigue las voces de cuatro mujeres —Helena Urán, Pilar Navarrete, Alexandra Sandoval y Violeta Martínez— que interrogan los archivos audiovisuales del Palacio de Justicia y confrontan y critican el uso de símbolos bélicos para conservar una narración heroica, militarista, insensible. «Un archivo no guarda el pasado: lo interroga», dicen sus directores. A través de noticieros, registros familiares y materiales recuperados, el documental desmonta la versión oficial y muestra que la memoria es una disputa viva.

Es significativo que en el edificio que reemplazó al Palacio de Justicia no exista un verdadero memorial. El nuevo Palacio es una caja opaca y cercada que borró la tragedia: donde hubo sangre y muerte, solo queda un cascarón administrativo a escala inhumana, sin huellas. Una polisombra negra vela y protege su losa insípida, su arquitectura neutra y olvidable.

En cambio, frente a la Plaza de Bolívar, el pasaje peatonal de la Alcaldía guarda un gesto distinto en su recuento histórico del país: dos placas narran versiones opuestas del mismo hecho.

La primera, instalada en 1988 durante la alcaldía de Andrés Pastrana, es un texto frío y sesgado, donde el Estado escribe su propia absolución:

«Holocausto del Palacio de Justicia. 1985. Durante los días 6 y 7 de noviembre la ciudad es conmovida con el suceso más audaz que recuerde nuestra historia: el sacrificio trágico por fuerzas de la subversión de un grupo de magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, maestros del derecho, defensores de la ley. El palacio es consumido por las llamas, así como los expedientes, cuya destrucción buscaron los asaltantes».

En 2012, siendo alcalde Gustavo Petro, se instaló una segunda placa:

«Desaparecidos del Palacio de Justicia. XXV. 2012. Finalizada la retoma del Palacio de Justicia, los días 6 y 7 de noviembre de 1985 fueron desaparecidas las siguientes personas: Empleados de la cafetería: Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Ana Rosa Castiblanco Torres, Cristina Guarín Cortes, Luz Mary Portela León, Gloria Lizarazo, Carlos Augusto Rodríguez Vera, David Suspes Celis. Visitantes ocasionales: Gloria Anzola de Lanao, Norma Constanza Esguerra, Lucy Amparo Oviedo. Guerrillera del Movimiento 19 de abril, M-19: Irma Franco Pineda. 27 años después del crimen de lesa humanidad sus familiares siguen exigiendo verdad, justicia y reparación integral. La administración de justicia del estado colombiano tiene actualmente condenados a 35 y 30 años de prisión respectivamente al exgeneral Jesús Armando Arias Cabrales y al excoronel Luis Alfonso Plazas Vega como responsables de este crimen de lesa humanidad».

Esta segunda placa recobra los nombres de empleados, de visitantes, de una guerrillera, y menciona la condena a dos militares por crímenes de lesa humanidad. Lo notable es que la administración Petro no retiró la placa anterior: dejó ambas. Dos memorias coexistiendo, en tensión. Era un gesto lúcido por parte de un funcionario que representa a toda la ciudadanía: aceptar la contradicción como parte del horizonte complejo de verdad.

Censura blanda

Doce años después, alguien en un alto cargo de poder bajo el gobierno de ese alcalde —ahora presidente— parece haber olvidado aquella lección. El 2 de noviembre de 2025, a las 9 p.m., Fragmentos de otra historia debía emitirse por Señal Colombia. No ocurrió. En su lugar, se transmitió un festival de joropo. Ninguna explicación. Silencio.

El documental ya se había proyectado en la Cinemateca de Bogotá, en la MIDBO, y en Cinema Paraíso, como parte de una muestra colombo-venezolana de intercambio audiovisual. En una de esas funciones, el conversatorio posterior estuvo a punto de cancelarse «por falta de publicidad». Una excusa absurda: las redes de Señal Colombia estaban saturadas de anuncios y varios medios de RTVC difundieron entrevistas para promocionar la transmisión. La censura, al parecer, ya tenía comienzo.

La ironía es brutal: durante la toma de los ejércitos al Palacio de Justicia, mientras el edificio ardía, la televisión y la radio nacional transmitían, bajo una orden presidencial —de emitir un parte de tranquilidad—, un partido de fútbol. Cuarenta años después, la programación pública cambia un documental sobre ese hecho por música llanera. El mismo mecanismo: entretenimiento para distraer.

En 2023, Omar Rincón ya advertía sobre el deterioro de la televisión pública en su columna «Ay, RTVC; auch, Señal Colombia»:

«La televisión pública poco o nada importa a los gobiernos… Hollman Morris llegó para “hacer la batalla por el relato” desde la versión petrista y contra el imperio de la mentira mediática… Amplió el noticiero a dos horas, creó una franja de opinión y transmite en vivo cuando quiere al presidente… Duque creó un esperpento, ahora Petro lo va a radicalizar. Y de Señal, que solía ser el mejor canal cultural, solo quedará el recuerdo».

Esa profecía se cumple hoy. Ni los equipos de RTVC ni los productores saben por qué el documental desapareció. Nadie lo explica, salvo quizá el director del sistema, quien parece más interesado en agradar al presidente que en defender la libertad cultural.

El resultado es una censura blanda: no prohíbe, pero posterga; no destruye, pero desaparece. Un borrado elegante, con música de fondo. La televisión pública, que alguna vez fue espacio de educación y memoria, se reduce a caja de propaganda. En vez de promover una memoria compleja, se prefiere la calma pasmosa de la ignorancia.

En la página de RTVC que promocionaba la transmisión de Fragmentos de otra historia aparecía, al final, un lema institucional en letras negritas: «Porque no es propaganda conservar, salvaguardar y promocionar el patrimonio audiovisual de la historia de la radio y la televisión en Colombia».

La memoria, decía el personaje de Vals con Bashir, es fascinante. Pero también peligrosa cuando incomoda al poder. Quizá algún día Fragmentos de otra historia se emita por la señal nacional de televisión, quizá no. Nadie lo sabe. Lo único cierto es que, mientras le sigamos el paso al joropo de la distracción, seguimos bailando un vals con el olvido.

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes no es responsable de las opiniones recogidas en los presentes textos. Los autores asumen de manera plena y exclusiva toda responsabilidad sobre su contenido.

Ministerio de Cultura

Calle 9 No. 8 31

Bogotá D.C., Colombia

Horario de atención:

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (Días no festivos)

Contacto

Correspondencia:

Presencial: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

jornada continua

Casa Abadía, Calle 8 #8a-31

Virtual: correo oficial –

servicioalciudadano@mincultura.gov.co

(Los correos que se reciban después de las 5:00 p. m., se radicarán el siguiente día hábil) Teléfono: (601) 3424100

Fax: (601) 3816353 ext. 1183

Línea gratuita: 018000 938081 Copyright © 2024

Teléfono: (601) 3424100

Fax: (601) 3816353 ext. 1183

Línea gratuita: 018000 938081

Copyright © 2024