Como si se tratara de una cronoescalada, en la última década el ciclismo está en ascenso. Rompen récords sus deportistas de élite, ganan Tours y Giros y Vueltas. Es cada vez más llamativo para sus practicantes amateurs y se acomoda muy bien a la textura del presente: un particular ethos individualista y competitivo, una estética limpia, glamurosa y cara. Sobre todo, ha incrementado su cubrimiento en medios de todo tipo y un número de adeptos cada vez mayor lo ha convertido en un deporte masivo y codiciado. Las marcas y las alcaldías están dispuestas a patrocinar a deportistas y eventos. Hay un ecosistema que propicia acercase al deporte y empezar a practicarlo: información, tiendas, escuelas, grupos de ciclismo amateur y cuentas de Instagram y TikTok dedicadas a promocionar la bicicleta en todas sus modalidades. La pandemia del COVID-19, y la prohibición tajante de deportes grupales en el 2020, coadyuvó a que se instalara mucho más en los hogares colombianos un caballito de acero para cada integrante. Los antes espectadores de las grandes vueltas ahora se paran en pedales y participan del ritual de los madrugadores para escalar algún puerto de montaña y sufrir el ácido láctico mordiendo los músculos de sus piernas.

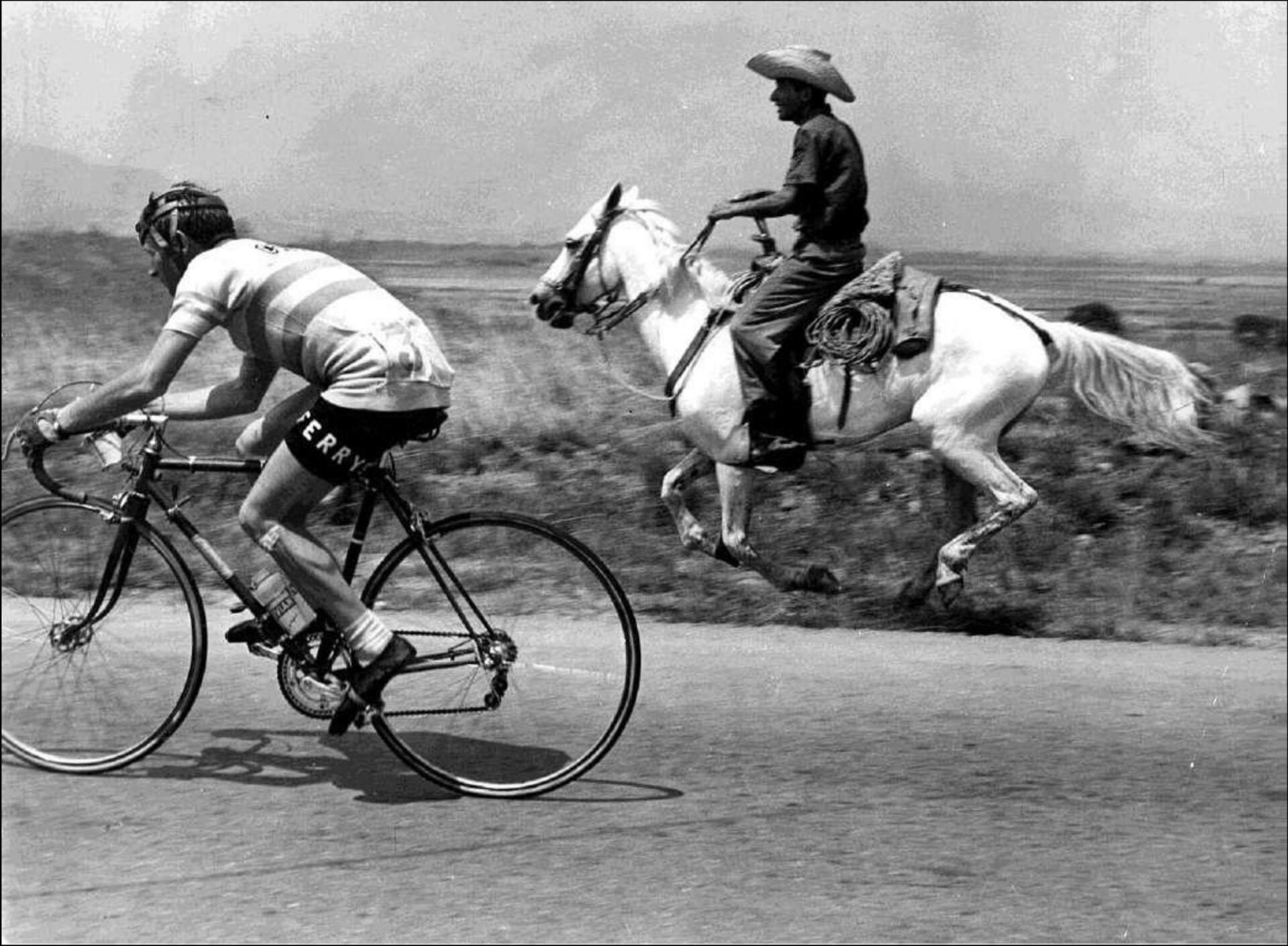

Desde antes de la primera Vuelta a Colombia, en 1951, la bicicleta ha cultivado miles de adeptos, practicantes, espectadores y fanáticos. Es el ícono deportivo, después del fútbol, que más seguidores permanecen fervientes y expectantes de las competencias. Es quizá el deporte con más victorias internacionales y el que identifica y se pliega de manera transparente al país con su topografía estriada y azarosa. Es el deporte de los escarabajos, de la geografía, de la montaña, del río, del terreno escarpado e imposible. Las grandes gestas de Lucho Herrera, de Patrocinio Jiménez o de Cochise Rodríguez son rememoradas, homenajeadas cada tanto y se han colado en la corteza cerebral de un país entero, donde permanecen en la memoria histórica de los ciudadanos. La épica sudorosa y sangrienta que significó subir las montañas con bicicletas pesadas, con mucha más intuición que técnica, casi sin ayudas tecnológicas ni estrategias de calorías ni pulsaciones; ese ciclismo animal del pasado se enarbola en una especie de epopeya del sufrimiento.

Las imágenes del ciclismo de ruta, así como en el catolicismo, soportan esta paradoja: la erótica de esos cuerpos sacrificiales, sufrientes, heridos; una extraña devoción por el dolor y el disfrute que van de la mano de grandes masoquistas que resisten horas y horas bajo el sol y la lluvia a alturas inenarrables, con condiciones topográficas adversas, con hambre y sed al borde de una pálida y un desfiladero. La gesta de los escarabajos en las competencias mundiales le franqueó a nuestro país un lugar de primer orden en las grandes vueltas. Colombia, desde hace décadas, es sinónimo del mejor café, de buen fútbol, de cocaína de alta calidad, pero también de ciclismo de ruta.

Si bien el ciclismo ha sido uno de los deportes más populares para los y las colombianas, es evidente su crecimiento y propagación comercial más allá de un medio de transporte para las clases populares. Nuevas tiendas de ciclismo, importaciones de bicicletas, proliferación de clubes, competencias amateurs y profesionales, y toda una órbita que gira en torno al viejo fenómeno de andar sobre dos ruedas produce un gran mercado, a la vez que seduce más y más adeptos.

Pero hay un cambio sustancial.

La bicicleta por mucho tiempo considerada un deporte obrero por su bajo coste, el fácil mantenimiento de sus partes, además de ser un medio de transporte barato y popular, hoy transmigra su economía política para volverse un consumo primordialmente de clases medias y altas.

El mercado deportivo entendió muy bien esta mutación y empezó a construir un imaginario que hoy se propaga entre las redes sociales y la televisión: el arquetipo mercantilizado es un ciclista amateur límpido, ordenado, tecnológico, con ropa y accesorios costosos, sin sudor, sin olores, sin sangre (pienso en la distante imagen de Lucho Herrera en el Tour de 1985, el podio, la sangre recorriendo su cara triunfal después de ganar una etapa, quizá la más épica de la historia del ciclismo colombiano).

Este modelo nuevo de ciclista níveo parece que no está en la carretera ni en la montaña, es casi un espectro, con audífonos, gafas, uniformes especializados, a veces escoltados por moto y carro por si alguna avería mecánica o un cansancio extremo, o por simple seguridad, alejado del entorno en el que rueda. Este modelo de deportista pedalea con la cabeza atenta a los vatios de su ciclocomputador y a los numeritos que le dicen cómo está su cuerpo. No hay paisaje ni recorrido, lo importante es el registro celular de cada detalle para que se constate que efectivamente se despertó a las cinco de la mañana y lleva los kilómetros bien registrados en sus aplicaciones. El prestigio del ciclista amateur se mide en likes, en el costo de su bicicleta y uniforme y en sus records en Strava. Toda esta nueva construcción ornamentada dista de la práctica deportiva que, durante años, de manera silenciosa, casi estoica, coronó los puertos de montaña, con un bocadillo de guayaba como dopaje, un banano renegrido y una bicicleta de acero sin muchas más pretensiones que ejercitarse y disfrutar del paisaje escarpado de nuestra topografía: entregarse a la mística solitaria de la montaña, del cañón, del bosque espeso y la neblina. Un ciclismo reposado, no exhibicionista y, sobre todo, menos interesado en la máquina empresarial y mucho más en la alegría producida por el esfuerzo y el dolor.

Uno de los síntomas en nuestro contexto que revelan esta transformación tiene que ver con que las grandes vueltas transmitidas desde hace años por Señal Colombia, el canal público y gratuito, ahora se transmiten desde una cadena privada (incluso con los mismos presentadores). El gesto de apariencia sutil traza la ruta de privatización que cada vez recibe más réditos económicos y simbólicos y plantea un acercamiento distinto a la producción y reproducción de imágenes del deporte de las dos ruedas. La bicicleta se desplaza desde las personas que se mueven en bici por necesidad o por entretenimiento hacia el centro de poder, como un signo que demuestra el prestigio, la solvencia económica y la disciplina férrea del cuerpo.

Este nuevo ámbito cambia el paradigma de quien monta en bicicleta por placer, o por los beneficios mentales y físicos y lo proyecta como una maquinización numérica con vectores de fuerza que obligan a comparar quién recorre más kilómetros en menos tiempo, quién puede comprar la mejor bicicleta del mercado que cada tres o cuatro meses, por la magia del fetichismo de la mercancía, ofrece una nueva más liviana y con otra tecnología aún más sofisticada, sin límites. Este desplazamiento privilegia el ciclismo que deviene mercancía, el consumo esquizofrénico de accesorios y deja a un lado los elementos más humanos del deporte, el ecosistema simbólico que construyó una imagen popular y comunitaria, una posibilidad de transporte alternativo y una manera rebelde de desplazar cuerpos por la velocidad y la autonomía que representa pedalear con libertad.

Los íconos del ciclismo actual se encuentran con facilidad en una publicidad de una aerolínea, de celulares, en una crema de dientes o en una empresa de pipetas de gas. Incluso, hace poco se transmitió una telenovela con la vida de uno de los ciclistas más reconocidos del país, Rigoberto Urán, en la que, a partir de la estructura narrativa del viaje del héroe, pasa por ser un vendedor de chance, luego recorre su tragedia familiar con el asesinato de su padre y finaliza con su gloria en el ciclismo de ruta internacional.

En este relato, añudado a las declaraciones del Rigoberto real en sus redes y en medios de comunicación, se presenta un modelo de lo que una víctima debería ser: no cuestionar las circunstancias de lo ocurrido con su padre, su pueblo, su comunidad; sino devenir en un emprendedor despolitizado, individualista, que no se detiene sobre las condiciones materiales por las cuales la violencia ocurrió, y sigue ocurriendo en Urrao. Mucho mejor para su imagen corporativa: dejar el pasado atrás, bien guardado, y ser un deportista de alto rendimiento que se arma a sí mismo como empresario exitoso, sin límite económico, un nuevo competidor del mercado, sin ninguna trama social o histórica. El perfecto viaje del héroe capitalista.

En la actualidad la iconografía de los deportistas los pone en el lugar que ocupa el glamuroso mundo de la fama. Los futbolistas por muchos años se posicionaron en este espacio, pero ahora es el tiempo de los ciclistas, empresarios-de-sí que se codean con las altas esferas del poder.

El ciclismo se ha colado en los vaivenes políticos de las ciudades principales del país: el ganador de un Giro de Italia posa para la foto con el alcalde de turno para inaugurar una competición amateur en la que se inscribieron unas cinco mil personas, a costo de 1.500.000 de pesos por inscripción; un video de un expresidente, con innumerables investigaciones penales, con el medallista del Tour de Francia; un campeón de una de las grandes vueltas que insta a sus seguidores a votar por un candidato.

El ciclismo, como los eventos masivos, rápidamente llaman la atención de la política electorera para imantarse de su magia sobre ruedas, aprovechar sus réditos y sus logros y a su vez, los ciclistas, con su astucia aprendida en el enjambre de aluminio y titanio de los pelotones, ven la posibilidad de encontrar un buen provecho con estas nuevas relaciones. Una simbiosis emerge: los deportistas entregan su imagen y los tecnócratas de turno impulsan las carreras recreativas de los ciclistas, gestionan los permisos necesarios para sus eventos, apoyan con recursos y su capacidad instalada los requerimientos del deportista-empresario.

A partir de esta nueva imagen del ciclismo los tecnócratas y politiqueros encuentran un nuevo tentáculo para mejorar su imagen y subir su rango de popularidad, ellos mismos se ponen el uniforme y muestran que también pueden pedalear hombro a hombro con los profesionales.

Dos eventos recientes en Medellín y Bogotá revelan que esta combinación es fructífera. Rigoberto Urán junto a Federico Gutiérrez y Egan Bernal con Carlos Fernando Galán. Todos sonríen, se abrazan, son los mejores amigos momentáneamente y se toman fotos en la inauguración de dos carreras que cerraron vías públicas, se utilizó a la policía para seguridad, produjeron basuras, sobre todo, poco rédito para las ciudades en las que fueron realizados. ¿Por qué estos eventos privados tienen, ahora mismo, el apoyo incondicional de la capacidad instalada de lo público? y ¿por qué otros deportes como el skate, o el gravity son, perseguidos y multados?

Esta facción del ciclismo de ruta emprendedor-empresarial aparece como un bastión de la política reaccionaria que representan en la actualidad tanto Galán como Gutiérrez, cuyas implicaciones se expresan en esta configuración simbólica en la que la limpieza de la imagen política de los mandatarios está en el primer orden. Estar cerca de estos políticos que piensan sobre todo en el beneficio económico y personal y que son, además, anti-derechos y militaristas, tiene consecuencias en la manera en cómo se consume el imaginario del ciclismo y cómo su fuerza popular se ve domesticada por un mercado cada vez más agresivo.

Por el momento los grandes deportistas colombianos, ganadores de las etapas de las competiciones más importantes del mundo, tienden mucho más hacia las prácticas restrictivas de la derecha y optan mucho menos por las posibilidades liberadoras de la bicicleta en tanto deporte plebeyo y obrero, cercano al pueblo.

Como ejemplo me gustaría pensar en el reconocido ciclista italiano Gino Bartalli, que se opuso al nazismo de manera activa, montado en su bicicleta transportó documentos para ayudar a personas judías a escapar del holocausto poniendo en riesgo tanto su reputación como su vida. Estos gestos son cada vez menos usuales en nuestro contexto de individualidad rampante en el que el beneficio propio parece ser la única respuesta ante la pregunta por los otros.

La empresa privada y la imagen del ciclista empresario, corporativo y alienado, parecen ganar la batalla simbólica del presente, aunque siempre quedan grietas y alternativas. El ciclismo se escabulle y quedan cuerpos rebeldes que se resisten a la domesticación y encuentran en la bicicleta un lugar para autodeterminarse. La cordillera, en todo caso, desgrana el pelotón para ver cuál es la imagen que persistirá en las próximas décadas. Cuál de estas sensibilidades pasará primera por la línea de meta en la historia del país.