«¿De qué escriben las mujeres?», se pregunta la escritora caleña Pilar Quintana. «De todo». Su respuesta resulta de su experiencia como directora editorial de la Biblioteca de Escritoras Colombianas, un proyecto de la Biblioteca Nacional de Colombia, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y MiCASa cuya primera etapa fue publicada en 2022. Fueron dieciocho títulos de autoras nacidas desde la Colonia hasta la primera mitad del siglo XX y que estaban descatalogados o no tenían la divulgación que merecían. Hubo autoras de Bogotá y de San Andrés, negras e indígenas, amas de casa y profesionales, que escribían cuento o novela, crónica o teatro. La autobiografía Su vida, de Francisca Josefa de Castillo; la novela Una holandesa en América, de Soledad Acosta de Samper; el periodismo de Autobiografía de una uña, de Emilia Pardo Umaña; la poesía de Acá empieza el fuego, de Emilia Ayarza; y los cuentos de Ángela y el diablo, de Elisa Mújica, hicieron parte de la colección.

Al leerlas, a ellas y a todas las autoras de la colección, Quintana — autora de libros como La perra (2017) y Los abismos (2021)— concluyó que no hay temas ni caminos específicos de la literatura hecha por mujeres, así como tampoco las hay en la que hacen los hombres. Su convicción se reforzó luego del proceso de la segunda etapa de la Biblioteca de Escritoras Colombianas. El objetivo de esta segunda etapa fue incluir a otras autoras destacadas del mismo periodo, de la Colonia hasta la primera mitad del siglo XX, pero que publicaron obras breves o más dispersas.

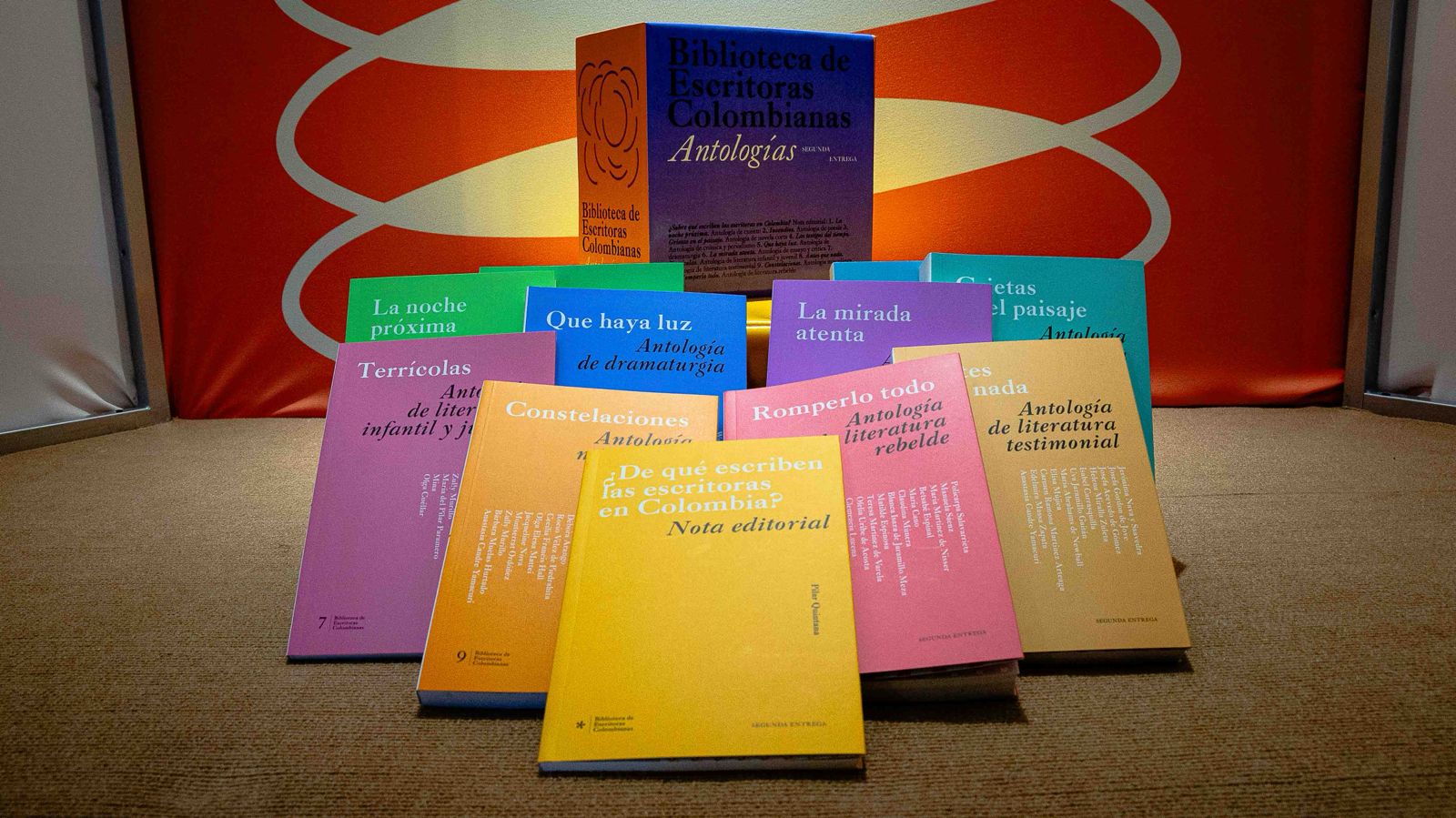

Si antes fueron dieciocho títulos, ahora son diez antologías y 97 autoras. Las cito todas: La noche próxima (cuento), Incendios (poesía), Grietas en el paisaje (novela corta), Las testigos del tiempo (crónica y periodismo), Que haya luz (dramaturgia), La mirada atenta (crítica y ensayo), Terrícolas (literatura infantil y juvenil), Antes que nada (literatura testimonial), Antología miscelánea, y Romperlo todo (literatura rebelde). La diversidad es total.

Sobre todo y más esto hablamos con Pilar Quintana.

«Las mujeres escritoras escribimos en el margen del margen, con doble carga de trabajo en la casa, más la del trabajo de afuera».

¿Qué diferencias hay entre las dos etapas de la BEC?

El proyecto empezó en 2020, ya llevamos cinco años. El primer año hicimos una gran investigación. Constituimos un comité editorial de sesenta expertas, entre académicas, escritoras, libreras, gestoras culturales: conocedoras de la literatura hecha por mujeres en Colombia. Desde el inicio supimos que esto no consistía en la publicación de una serie de libros y pare de contar, sino que tenía un componente de promoción y también como muy educativo, porque ha habido siempre una carga negativa sobre el trabajo de las mujeres, en especial sobre el trabajo artístico y sobre el trabajo intelectual. Teníamos que hacer ese trabajo también.

En la primera etapa hicimos lo más urgente: el rescate de dieciocho autoras destacadas: nacidas entre la Colonia y la primera mitad del siglo XX. Pero desde entonces supimos que también teníamos que hacer una segunda parte, que incluyera a otras mujeres que, quizás por las condiciones en las que han escrito las mujeres, tenían sus obras desperdigadas: unos cuentos por aquí, unos poemas por allá. Así damos cuenta no solo de las grandes autoras que tuvieron grandes obras que circularon en su momento, sino también de unas que circularon de una manera más modesta.

Para la segunda etapa hicimos diez antologías y reunimos a 97 autoras. Algunas estuvieron en la primera etapa, pero en esta segunda damos cuenta de su producción menos conocida. Tenemos a Soledad Acosta de Samper, que es reconocida como una novelista, pero también escribió dramaturgia: les traemos una breve obra de teatro suya. Y también escribió, dentro de lo que se conoce, el primer cuento de ciencia ficción escrito por una mujer en Colombia, una rareza titulada «Bogotá en el año 2000».

¿Cuáles fueron los retos de armar estas antologías?

Vos ya te imaginarás el trabajo tan tremendo. Si con las primeras dieciocho autoras fue monumental, ahora tuvimos que gestionar los derechos de 104 autoras, aunque terminaron saliendo 97. Gestionar esos derechos fue dificilísimo, ¿no? Esto nos tomó tres años, y en el primero había una persona, Paula Silva, dedicada casi las veinticuatro horas del día a gestionar los derechos. Había herederos que estaban al otro lado del mundo, otros que encontramos bajo las piedras. Unos no sabían que su tía abuela había escrito ni que su producción era importante. Y había que explicarles: algunos querían poner expertos en derecho comercial a negociar, y teníamos que decirles: «Venga, no, no funciona así». Para la antología de cuento hubo un heredero que nos decía que no pagábamos lo suficiente. Hay gente que se imagina que el mundo editorial es glamuroso y que los editores están en un yate tomando cócteles, y no que somos obreros de la cultura que trabajamos con las uñas. Esa parte del trabajo editorial no se ve, y los editores comerciales no lo hablan porque es de mala educación hablar de lo que pasa tras bambalinas. Pero hay que hablarlo.

¿Cómo fue para ti, como lectora, escritora y editora, acercarte a todas estas autoras y obras?

Uno suele oír que las mujeres tenemos una sensibilidad especial, o que escribimos de ciertos temas. A mí como autora eso siempre me resultó problemático. Yo decía: «¿Cuál es mi sensibilidad especial como mujer? ¿En qué se diferencia mi obra de la de los hombres?». Y leer a tantas mujeres colombianas me hizo ver que eso es un concepto misógino, ¿me entendés? ¿Si vos comparás un párrafo de un hombre con el de una mujer podés saber cuál es de quién? Te apuesto que puedo sacar párrafos de María y vos me vas a decir eso lo escribió una mujer, ¿no? Y es una obra maravillosa, así como melodramática, tierna y sensiblera, pero nadie dice que la escritura de Jorge Isaacs es femenina. Y las mujeres también hemos escrito sobre la guerra y la política, obras frías y cerebrales, así como buenas, regulares y malas. Lo digo en la nota editorial: ¿De qué escriben las escritoras de Colombia? De todo.

Quizás también por esa idea dominante de lo que era «escritura femenina», lo que no entraba en ese marco quedaba en el márgen.

Exactamente, eso pasaba mucho. La mujer que no encaja, saquémosla porque está loca. Por ejemplo, Ángela Inés Robledo y María Piedad Quevedo, estudiosas de la literatura conventual, cuentan cómo lo que escribían las monjas era visto como algo raro. Pero es que ese es un género singular, así escribían. Pero no ha sido tan estudiado porque es un género hecho por mujeres.

Cuando presentaron la primera entrega tú hablabas de que leer libros escritos por mujeres era atender a la polifonía de la historia. ¿Puedes hablarme más de eso?

Mirá, esta colección es resultado de esa polifonía. Para todas las personas que escribimos, escribir es difícil, ¿no? Muy pocos escritores logran vivir de su profesión. Son profesores universitarios, abogados, médicos, periodistas: tienen una actividad paralela para sobrevivir. La escritura es una profesión que se ejerce en el margen. Pero los hombres han tenido una señora en la casa que dice: «Niños, silencio que su papá está trabajando en el libro». Las mujeres no tuvimos eso, ni lo tenemos hoy. Las mujeres escritoras escribimos en el margen del margen, con doble carga de trabajo en la casa, más la del trabajo de afuera.

Durante mucho tiempo, incluso hoy, era mal visto que una mujer entrara al círculo intelectual. Las mujeres republicanas o de la Colonia se educaban tocando el piano, pero no para componer, sino para entretener a la visita. Aprendían a pintar, no desnudos como Débora Arango, sino paisajes bonitos. Entonces, toda escritora viola el lugar social que le fue asignado. Y eso tiene un costo alto. Cuando yo iba a publicar mi primer libro, me decían: «Si usted quiere ser escritora, no puede ser mamá». ¿A qué hombre le dicen que si quiere ser escritor no puede ser papá?

Y al ser excluidas del trabajo intelectual, para las mujeres era muy difícil publicar. Entonces tuvieron que hacer un campo literario propio, publicarse ellas mismas. Una de las grandes impulsoras fue Soledad Acosta de Samper, que creó como cinco revistas para que las mujeres pudieran publicar sus trabajos. También hubo otras revistas de mujeres como Letras y Encajes. Y había una revista que se llamaba La novela semanal donde aparecían escritos anónimos, y de muchas otras no tenemos datos. Hay una que se llamaba Berta Rosal, que en el prólogo de su cuento dice: «He cometido un crimen, he publicado una novela». Pero es un pseudónimo. La segunda mujer en publicar un cuento de ciencia ficción en Colombia fue María Castelo Ortega. No tenemos ni idea de quién es. Y había muchas que se ocultaban porque no querían pagar el precio.

También se habla de que la obra de las mujeres es sentimental. No todas lo son, pero sí encontramos varias que lo son. Cuando uno indaga por qué el amor verdadero era un tema tan importante para algunas escritoras, uno se da cuenta de que antes no podías heredar, no podías ir a la universidad ni divorciarte. Si pertenecías a cierta clase social no podías trabajar. Y si pertenecías a otra clase pues simplemente no sabías leer ni escribir. La única manera de garantizarte la supervivencia era encontrando un marido. Entonces cómo no va a ser un tema importante la búsqueda del amor verdadero.

¿Y crees que esos otros lugares permitieron otras posibilidades en la escritura?

Estas mujeres escribieron desde un lugar que se escapa de los lugares clásicos. No iban a la universidad, tenían sus propias revistas y no debían seguir el deber ser literario. Podían escapar a los géneros y hacer cosas raras. Y eso se ve en la BEC: hay textos que son difíciles de clasificar. Por ejemplo, la Novena que leemos en diciembre en todas las casas la hizo una mujer, esa la tenemos. Y también tenemos «Celeste himeneo», de Santa Laura Montoya Upegui, nuestra única santa, en el que Jesús seduce a las novicias. ¿Has visto la serie Mrs. Davis? Me recordó a ese trabajo. En el convento también había que casarse, pero con Dios.

¿Cuáles fueron tus textos favoritos de esta segunda etapa?

Digamos que Elisa Mújica empezó a estudiar la literatura hecha por mujeres en Colombia. Luego vino Elena Araújo, que hizo La Scherezada Criolla, sobre la literatura hecha por mujeres en Latinoamérica. Heredera de ella es Montserrat Ordóñez, y luego de Montserrat viene Luz Mary Giraldo. Toda esa tradición está en la BEC, y leerlas es magnífico porque pensaron en estos temas desde siempre. La única que está viva es Luz Mary, cómo me gustaría que pudieran ver lo que estamos haciendo ahora. Creo que dirían: «Bravo, todo nuestro trabajo valió la pena». Y bueno, Montserrat escribió unas instrucciones para las mujeres que quieran escribir, y es un texto magnífico.

Ofelia Uribe de Acosta es nuestra Simone de Beauvoir, y publicamos un capítulo de su libro Una voz insurgente, que es una obra esclarecedora si uno quiere entender qué es el patriarcado y cuál es el lugar que ha ocupado la mujer. También hay que leerse rarezas como el cuento de ciencia ficción de Soledad Acosta de Samper.

Y mi antología favorita es la de literatura rebelde. Empieza con Policarpa Salavarrieta. Ella no escribió, pero Tomás Cipriano de Mosquera estaba ahí en el momento en que la pusieron la pusieron en capilla, al día siguiente la iban a ejecutar, y él escuchó y transcribió sus palabras. Cierra con Florence Thomas. Y pasa por mujeres guerrilleras, feministas, que pusieron su cuerpo o sus palabras al servicio de liberarnos, bien fuera del yugo español o del patriarcado. Esa antología a mí me parece espectacular.

¿Y con qué autoras te has identificado particularmente? No solo como lectora y editora, sino como escritora.

Sí, para mí como escritora es importante conocer mi tradición literaria, saber dónde me inscribo. Soledad Acosta de Samper era católica, defendía cierto lugar social para la mujer, pero a su manera era una una señora muy liberal para su momento, luchaba para que las mujeres educadas pudieran ser escritoras. Y yo creo que me inscribo en su tradición: la escritura de historias. Ella hizo novelas, no era una autora que quisiera romper y experimentar. Y yo me inscribo en esa tradición de literatura más clásica.

También me encanta el trabajo de Elisa Mújica, que hace algo fundamental: nos cuenta el lugar social de la mujer, pero viendo también el afuera. Desafía esa noción de que las mujeres escriben sobre el adentro y los hombres sobre el afuera. Ella escribe sobre el afuera, pero desde el lugar de la mujer. En sus obras uno ve a las mujeres que miran por la ventana, viendo a los malos que llegan al pueblo. Me gusta mucho su estilo tan puntual, me considero heredera de esa tradición.

Y Elena Araújo tiene algo que me encanta. Ella pertenece a la alta sociedad bogotana, pero es una traidora de clase. Mira a su grupo social y lo desnuda, tiene una mirada crítica.

Yo no estudié literatura, soy una escritora hecha a la brava. A mí me tiraron al mundo y empecé a leer y a escribir, mi educación literaria es muy ecléctica y autodidacta. Entonces me gustó descubrir esta tradición de académicas, como Montserrat Ordóñez, que ven la literatura desde otro lugar, uno que para mí es ajeno y raro, pero que aprendí a apreciar. Hay libros, textos, autoras que a mí no me gustan porque mi gusto literario no va por ahí, pero están en la BEC porque representan una parte de nuestra tradición literaria.

¿Cómo ha sido para ti y para todo el equipo trabajar en estas dos etapas de la Biblioteca de Escritoras Colombianas?

No quiero que suene creído, pero sentimos que estamos haciendo un trabajo importante al traerles estas obras a todos los colombianos. Yo tuve una gran profesora de literatura que además había sido amiga íntima de Elisa Mújica, pero yo no leí a ninguna mujer clásica colombiana. Las obras estaban descatalogadas, no se conseguían, nadie quería leerlas, nadie hablaba de ellas. Ahora están aquí y estamos discutiéndolas. Las niñas y los niños del colegio pueden leerlas porque existen.

Por eso hemos sentido mucha responsabilidad. Las tres editoras y yo aprendimos a evaluar las obras y a entender su valor, no desde el gusto, sino desde lo que abre en la tradición literaria colombiana. Si esta es la primera obra que hace esto o aquello, es importante. Así no se vaya a llevar premios o sea aclamada por el público, es importante: nos ilumina un lugar oscuro de nuestra tradición literaria.

«Mi antología favorita es la de literatura rebelde. Empieza con Policarpa Salavarrieta. Ella no escribió, pero Tomás Cipriano de Mosquera estaba ahí en el momento en que la pusieron la pusieron en capilla, al día siguiente la iban a ejecutar, y él escuchó y transcribió sus palabras. Cierra con Florence Thomas. Y pasa por mujeres guerrilleras, feministas, que pusieron su cuerpo o sus palabras al servicio de liberarnos, bien fuera del yugo español o del patriarcado».

La segunda etapa de la Biblioteca de Escritoras Colombianas será lanzada en la Feria del Libro de Bogotá el sábado 26 de abril, a las 4 PM, en la Carpa Cultural Las Palabras del Cuerpo. Los libros estarán disponibles en todas las bibliotecas públicas del país. Además gracias a una alianza con la Cámara de Editoriales Independientes estarán a la venta en librerías.