Durante buena parte de los últimos cien años, las sustancias psicoactivas han sido tratadas mediante un «régimen prohibicionista», al que se le sumó la «guerra contra las drogas» de finales del siglo XX. En 1932 este sistema ya motivaba críticas como la de Aldous Huxley: «La Liga de las Naciones defiende la prohibición, que es como defender la extracción quirúrgica de las pústulas como cura para la viruela», escribió el británico.

En el 2025, Colombia es el principal productor de cocaína en el mundo y, además, tiene un importante mercado de cannabis. Por eso estamos en el centro de la observación global. Nos encerramos en una dicotomía entre los «buenos» y «los malos» y los debates que damos al respecto tienen un dejo de autoculpabilidad, como si fuera un castigo divino —«¿por qué nosotros?—, o de exculpación, —«ustedes también son responsables»—. Algún sociólogo podría decir que actuamos como se supone que opera el estigma: nuestra imagen se distorsiona en el espejo y nos entendemos con los criterios de los demás, así personificamos nuestra caricatura.

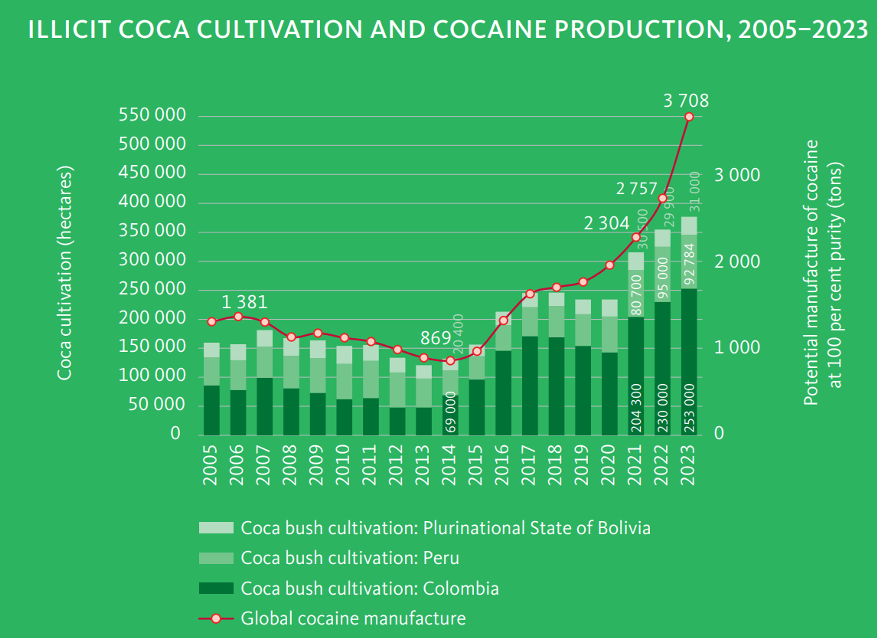

En junio de este año, la Oficina para las Drogas y el Delito de la ONU (UNODC) publicó su informe global de drogas para 2025, y la política de drogas de Colombia volvió a ocupar el centro de la polémica. La conclusión más mediática del informe ya la conocíamos desde hace unos meses: en el 2023, los cultivos de coca aumentaron en 10%, y su productividad en un 53%. Las respuestas fueron rápidas y múltiples: el presidente Gustavo Petro dijo que no creía en esa estadística, que era culpa del aumento de la demanda en Europa y que urgía crear un Comité con Bolivia que hiciera otras mediciones. La oposición, con María Fernanda Cabal y Paloma Valencia a la cabeza, salió a decir que era culpa de la nueva política de drogas del gobierno Petro y de su política de paz, y defendió las erradicaciones forzadas y el glifosato. Para Laura Gil, embajadora encargada de la discusión en la Comisión de Estupefacientes de Viena, «no podemos seguir tolerando este nivel de estigmatización». Julio Sánchez Cristo lamentó que «somos un problema para el mundo». Un representante del Pacto Histórico dijo que esta vez la sustitución iba a ser territorial: la promesa del «esta vez mejor».

Lo único que quedó claro es que ninguno de ellos leyó el informe. Como cada año, en esta fiesta pública todos alucinan con la molécula «prohibicionista» y se toman las mentas antidrogas. Los medios ven lo que quieren o pueden ver, y mientras tanto usamos la carta de laestigmatización —«nadie nos quiere», «es culpa de mi enemigo»— y la derecha pide más prohibicionismo, más erradicación, más glifosato, más presupuesto para la policía. Pero nada cambia en la estructura, y terminamos igual de entrampados. «La única justificación para la prohibición sería que fuera exitosa», escribió Huxley, «pero no lo es, y por la naturaleza de las cosas no lo podrá ser».

Con la alucinación prohibicionista inoculada en nuestra cabeza, todavía no entendemos qué se juega en este informe global. Hablemos más de este tema, sobre todo para que el movimiento social colombiano no se duerma.

La UNODC

Las tareas de la Oficina para las Drogas y el Delito de la ONU (UNODC) son proveer información y encargarse del cumplimiento de los acuerdos de tráfico de personas, corrupción, fronteras, crimen, narcotráfico, violencia contra los niños, armas, VIH y SIDA, lavado de dinero y terrorismo, entre otros. En el tema de drogas, la UNODC se ha concentrado en la prevención del abuso de sustancias, así como en el tráfico y la producción. En general, se concentra en Latinoamérica, Asia y África oriental; Afganistán, Colombia, Bolivia, Tailandia y Perú son los países con más publicaciones.

De lo que menos habla la UNODC es de lavado de dinero, del sistema de justicia criminal, de los derechos humanos, de prisiones, de prevención a la salud y consecuencias sociales de las drogas, de la sobredosis, de la reducción de daños y del estigma. No se abordan con claridad las consecuencias violentas de la política prohibicionista de drogas, como el fomento de un mercado activo de armas, de tecnología y entrenamiento de guerra; el último estudio global es del 2020.

Como todo el sistema internacional, la UNODC depende de los grandes juegos geopolíticos entre las potencias mundiales: Estados Unidos, China, Rusia, Alemania y Reino Unido. Y como todo aparato y discurso que tiene el poder de definir lo criminal y el delito, controla y regula la violencia y la represión. Sus objetivos no se armonizan con los de otras oficinas, como la de Derechos Humanos o los Objetivos de Desarrollo del Milenio; las Naciones Unidas no son un ente homogéneo. Si un gobierno quiere cambiar las reglas en este espacio se va a estrellar con que no es un camino ni democrático ni justo. Por eso quejarnos de lo injusto no es suficiente, así como acudir a la Comisión de Estupefacientes de la UNODC en Viena no puede ser la única estrategia.

Los informes de la UNODC

De esta variopinta y desequilibrada lista de tareas de la UNODC, dos informes se convirtieron en el ritual anual del debate mediático en Colombia: el Informe de Monitoreo de los Territorios con Presencia de Cultivos de Coca y el Informe Global de Drogas. El primero lo hace la oficina en Colombia de la UNODC, que inició el trabajo de monitoreo de producción de coca a través de sistemas satelitales desde finales de los noventa. Este sistema, replicado en Bolivia y Perú, se ha convertido en una herramienta del sistema prohibicionista.

En el 2015, el Informe de Monitoreo de Cultivos cambió para llamarse Informe de Territorios Afectados por Cultivos y, desde 2023, su título es Informe de Territorios con Presencia de Cultivos. Este cambio, aunque parezca menor, muestra cómo se controvierte el carácter estigmatizante del cultivo. De «afectar» pasa a ser una realidad: está presente. Los últimos informes han introducir variables cualitativas y subregionales para comprender las violencias en estos territorios, que conviven con los mercados de cocaína. Los análisis, por fortuna, se han complejizado.

Cada informe retrata el año anterior. Si leemos el informe del 2024, encontramos las dinámicas del 2023. La muy difundida crisis cocalera en nuestro país no está retratada en el informe con claridad; los cultivos no disminuyeron en 2022 ni 2023, lo que nos lleva a pensar en las diferencias subregionales de la crisis, en qué parte de la cadena pegó más fuerte —precio, pasta base, cultivos o cristalización—, y cómo lo hizo. Esto no se discutió a fondo y la Dirección de Política de Drogas no produjo ningún informe al respecto. Este informe no le hace seguimiento a los mercados de cannabis en Colombia.

Aunque este informe recibe distintas críticas metodológicas, es la única estimación que existe, y no hay esfuerzos para crear sistemas de seguimiento soberanos. La Dirección de Política de Drogas del Ministerio de Justicia tiene el Observatorio de Política de Drogas, un espacio que, aunque podría ser clave, hasta ahora ha sido irrelevante en el debate nacional e internacional. Todavía no se ha implementado la recomendación de la Comisión de la Verdad, prometida por el Gobierno, de construir nuevos indicadores.

El Informe Global de Drogas también es anual y se apoya en el informe de la UNODC. Está compuesto de cuatro documentos:una síntesis de las novedades principales de demanda y oferta por cada sustancia psicoactiva (cannabis, opioides, cocaína, anfetaminas, nuevas sustancias psicoactivas) y por continente; un resumen de las principales dinámicas de los mercados de sustancias, la demanda y el daño, la políticas de drogas, las diferencias en términos de sexo y edad, y reflexiones regionales. un capítulo sobre temas escogidos, el de este año aborda los impactos del uso de drogas, los nexos entre drogas y el crimen organizado, y las consecuencias ambientales de mercados ilícitos de drogas; finalmente, hay un apartado especial de estadísticas sobre estos mercados, sus patrones y tendencias.

Podemos criticar sus metodologías, conclusiones y fuentes. Podemos advertir, por ejemplo, que los documentos citados para el caso de Colombia son de hace veinte años y no retratan a la realidad actual. Pero es equivocado afirmar que el Informe Global de Drogas no estudia la demanda de las sustancias o que culpa a Colombia. Más interesante que el tema de cultivos es el capítulo sobre crimen organizado, que analiza los límites del marco jurídico para la paz.

La trampa de las incautaciones

Uno de los efectos del estigma prohibicionista es que no nos permite pensar por nosotros mismos. Nuestros criterios, estrategias y mediciones dependen de lo que nos permite hacer el régimen global. No nos salimos de sus marcos de acción, y, aunque creemos que lo cambiamos, terminamos por fortalecerlo. Un ejemplo de esto es la desclasificación de la hoja de coca, que puede terminar profundizando la criminalización sobre la cocaína, que es el meollo en Colombia.

El otro ejemplo es la trampa de las incautaciones: los mercados de sustancias, como el de cocaína (25 millones de usuarios) y el de cannabis (244 millones) son una realidad boyante y dinámica en el mundo, sin muestras de desaparecer. Mientras en el de la cocaína tenemos ventaja comparativa, en el de cannabis, que se produce en más de 190 países, la competencia es más agresiva. De ahí que la ilegalización que persiste en nuestro país nos quita la posibilidad de avances tecnológicos, mientras que las jurisdicciones que ya legalizaron avanzan científica y comercialmente para hacer marihuanas más competitivas.

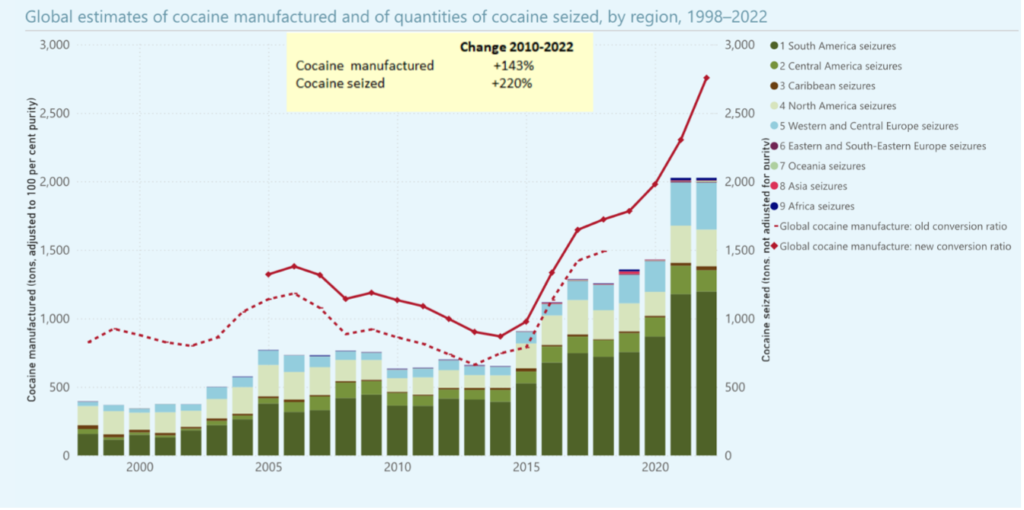

Esta gráfica evidencia la relación entre incautaciones y oferta. En el 2024, la cocaína mundial alcanzó las 3.708 toneladas y se produjo en 3.750 km2 (Bogotá ocupa 1.600 km2). En el 2020 se produjeron 2.000 toneladas y se incautaron 1.400. Es decir, en el 2021 llegaron al mercado 600 toneladas y a pesar de todos los esfuerzos, en el 2024, llegaron 1.500 toneladas. Ahora tenemos una producción fuerte y sostenida, y estamos insertos en la «trampa de las incautaciones»: récord de producción y de incautación, como si de alguna forma esta última creara una demanda artificial, un mercado de cocaína con esteroides. Es así como la política de asfixia y oxígeno —que prometía disminuir en cuatro años el 40% de los cultivos en Colombia— estaría provocando todo lo contrario, el aumento de la producción, dados los vasos comunicantes entre el cultivo, el procesamiento de pasta base, la cristalización y el tráfico.

Los oportunismos opositores dicen tres cosas: que el aumento de cultivos se debe a la legalización de las drogas de Gustavo Petro, que falta mayor erradicación —y, sobre todo, mayor uso del glifosato— y que este es el resultado de la política de paz total. Todos son argumentos falaces. Por un lado, no se ha dado ningún paso hacia la regulación de la cocaína, y la del cannabis no ha tenido la discusión seria y obligada con los productores. La política de drogas del actual presidente es la misma que se ha aplicado desde el 2014, basada en el incremento de las incautaciones en Europa, en Sudamérica y en Estados Unidos, y el programa de sustitución de los Acuerdos de Paz. Aunque los programas de este acuerdo tienen problemas de diseño y ejecución, sus compromisos se deben cumplir a rajatabla, a pesar de que no incidirán en la producción de cocaína y cannabis. El glifosato, cuyo uso se suspendió en 2014, se ha vuelto a usar de nuevo.

Sin culpas, sin alucinación

La discusión en el escenario global de drogas es fundamental, aunque no fue política de Estado durante este Gobierno más allá de la Comisión de Estupefacientes. Se restringieron discusiones, actores e instancias clave como el de los derechos humanos, el de los campesinos y los indígenas. En Ginebra no se jugó el tema del cambio de política de drogas, a los campesinos les mandaron la sustitución y a las organizaciones indígenas no les han consultado el tema de la reclasificación de la hoja de coca.

El movimiento de izquierda colombiano enfrenta un dilema: defender los resultados actuales de la política de drogas sin argumentos claros cerraría las puertas para el cambio real en el futuro. Sería darle la razón a la oposición: «el cambio nos llevó a esta situación». La otra opción es asumir que los cambios importantes no se dieron, y hacerlo sin culpas, ni quejas o ingenuidades, sin la alucinación prohibicionista. Así se podría ampliar la discusión desde las regiones, los actores y la soberanía.

Todavía estamos a tiempo para tres cosas: tener un sistema soberano de información y control de mercados de cocaína y cannabis —como señaló la Comisión de la Verdad y concuerda el presidente Gustavo Petro—; diversificar las estrategias e instancias de diálogos de cambio de política de drogas, desde el amplio sistema de las Naciones Unidas hasta las organizaciones sociales de Derechos Humanos, Pueblos Indígenas y campesinos; y dejar de alimentar el estigma de Colombia en el debate global con discursos flagelantes de «sí somos buenos».

La diáspora colombiana en Cataluña, en articulación con organizaciones sociales alrededor de la «Taula Catalana per Colombie», viene articulando la discusión desde el movimiento de derechos humanos y ha esbozado ideas como la de apuntalar los caminos de la regulación legal de estos mercados y abrir las estrategias de trabajo en la Comisión de Estupefacientes, no como el único camino, sino como un escenario complementario a la discusión del impacto de la política prohibicionista de drogas en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra. A su vez, es importante reconocer las múltiples formas de regulación territorial que ya están operando, que hacen también la paz en las regiones, y que la guerra y la falta de voluntad gubernamental están aplastando. Esto implica darles la palabra a los campesinos, indígenas y defensores de DDHH.

Huxley escribió que la frase «la religión es el opio de los pueblos» podría cambiarse por «el opio es la religión de los pueblos», pueblos que han entendido el sentido de la transformación de la mente. Tras décadas de historia trágica, podemos cambiar la frase una vez más y decir que el prohibicionismo es el opio del poder, y nuestro deber es seguir insistiendo que la regulación es la soberanía de los pueblos.

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes no es responsable de las opiniones recogidas en los presentes textos. Los autores asumen de manera plena y exclusiva toda responsabilidad sobre su contenido.

Ministerio de Cultura

Calle 9 No. 8 31

Bogotá D.C., Colombia

Horario de atención:

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (Días no festivos)

Contacto

Correspondencia:

Presencial: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

jornada continua

Casa Abadía, Calle 8 #8a-31

Virtual: correo oficial –

servicioalciudadano@mincultura.gov.co

(Los correos que se reciban después de las 5:00 p. m., se radicarán el siguiente día hábil) Teléfono: (601) 3424100

Fax: (601) 3816353 ext. 1183

Línea gratuita: 018000 938081 Copyright © 2024

Teléfono: (601) 3424100

Fax: (601) 3816353 ext. 1183

Línea gratuita: 018000 938081

Copyright © 2024