Desde su llegada al poder, el gobierno de Donald Trump declaró a los traficantes de cocaína y fentanilo como terroristas. Desde septiembre de este año se instaló la última etapa en la historia antinarcótica de nuestro continente: el bombardeo a lanchas en el Caribe y en el Pacífico. Esta estrategia ya superó los más de sesenta muertos y, esta semana, en la última operación atacó aguas internacionales al frente de México, un hecho sin precedentes. Por otro lado, el encuentro en Malasia entre Lula da Silva, presidente de Brasil, y su homólogo estadounidense, fue el preámbulo para una de las masacres más sangrientas de este año en Brasil, una operación militar antinarcóticos que contabiliza hasta el momento 64 cuerpos recuperados, muchos de ellos habitantes racializados y empobrecidos de las favelas. ¿Qué está en juego en esta nueva era de injerencia de los Estados Unidos?

En este contexto, es fundamental medir el abuso de la fuerza letal por parte de los aparatos de represión tanto de Estados Unidos como de los países de América Latina en la «guerra contra las drogas». Hace rato que este indicador debería ser parte de nuestra discusión pública: si los militares y los Estados se rigen por lineamientos mínimos de proporcionalidad y moderación, o, al contrario, salen a las calles (o a los mares) a matar y cometer graves violaciones de derechos humanos.

Hay investigadores brasileros, argentinos y mexicanos que han avanzado en este tema. En el artículo del CIDE «La letalidad del Ejército mexicano» (2022), Javier Treviño Rangel, Raúl Bejarano Romero, Laura H. Atuesta y Sara Velázquez Moreno mostraron que entre 2010 y 2019, durante los supuestos enfrentamientos en la «guerra contra el narco», el Ejército mexicano mató más gente de la que hirió o detuvo. En toda América Latina los derechos humanos están en riesgo ante estas operaciones: militarizadas, improvisadas, de información opaca y sin límites constitucionales del uso de la fuerza letal.

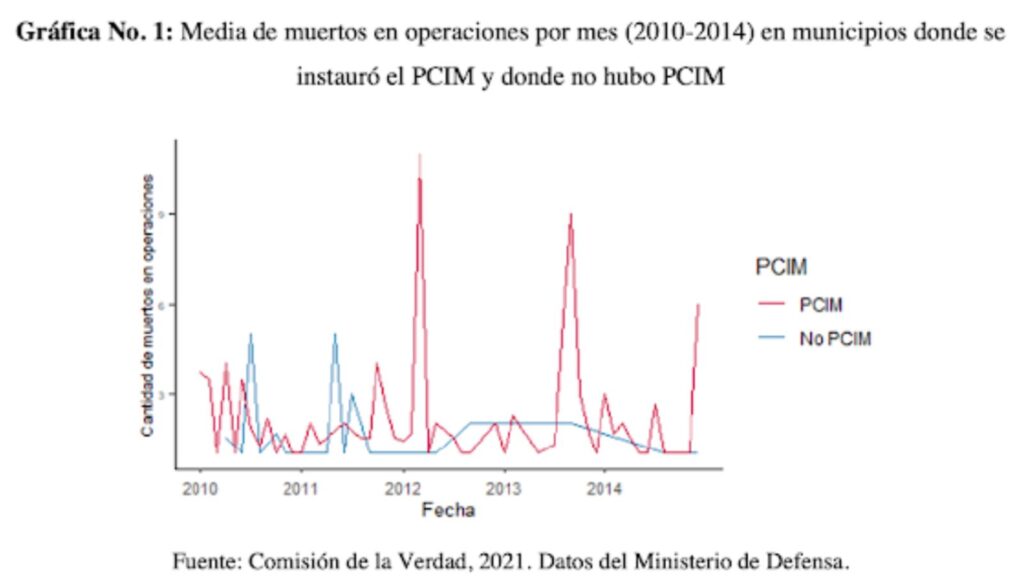

Esta discusión no se ha dado en Colombia con la seriedad que merece. El más reciente esfuerzo de calcular estos índices e introducir este debate lo hizo el equipo de Narcotráfico, Economías Ilegalizadas y Política de Drogas de la Comisión de la Verdad en su caso sobre la militarización de La Macarena en el marco del Plan Consolidación (PCIM, 2008-2014) al calcular el número de muertos que ocurrieron en las operaciones militares –tanto guerrilleros como civiles— con base en peticiones de información al Ministerio de Defensa entre 2010 y 2014. Este indicador, denominado MDO —la media de muertos en operaciones por mes— mostró que las operaciones militares influyeron en las tasas de homicidio de esta región y que estas intervenciones letales no trajeron la paz a estos territorios, pues la tasa de homicidios persistió en años siguientes. Los picos en esta gráfica muestran la ejecución de estas letales operaciones que aún no tienen un capítulo de verdad, justicia y reparación en la historia de nuestro conflicto armado.

Aun faltan muchas variables por estudiar: número de detenidos o muertos en operaciones de erradicación terrestre e incautaciones, así como sus afectaciones regionales, por ejemplo. A pesar del llamado constante a crear mejores indicadores por parte de expertos y de la Comisión de la Verdad para que midan los impactos de la política antidrogas, el gobierno colombiano no ha usado su capacidad técnica en este sentido. Ninguno de estos indicadores hace parte de los análisis de la UNODC de la política de drogas, ni del observatorio de política de drogas del Ministerio de Justicia o de Ministerio de Defensa, que tienen como prioridad las hectáreas cultivadas de coca, toneladas producidas de coca, incautaciones y destrucción de laboratorios. Este gobierno pasó sin actualizar nuevas mediciones o fortalecer su capacidad técnica. Todavía depende técnicamente del convenio anual del informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que hace una revisión anual de la producción de cocaína en el país bajo sus propias metodologías. En las últimas semanas hemos visto las consecuencias de esta dependencia con la discusión sobre la omisión de datos en el periodo de Iván Duque, que redundó en una medición desproporcionada de la tasa de crecimiento de la producción potencial de cocaína en el gobierno de Gustavo Petro.

¿Por qué esto es importante ahora?

Bajo la ley de los Estados Unidos, antes del segundo gobierno de Trump, las interdicciones o incautaciones de cocaína estaban a cargo de la Guardia Costera de ese país y se trataban como un problema de aplicación de la ley, no como un tema de intervención militar o terrorista. Esa acción se ejecutaba apoyada en un entramado de tratados con fuerzas navales, aduanas y fronterizas de los países del Caribe y el Pacífico occidental, y así la Guardia Costera atrapaba a las lanchas rápidas y detenía a los tripulantes. Esto no estaba exento de violaciones de Derechos Humanos: en cárceles de los Estados Unidos aun hay colombianos que relatan procedimientos y tratos crueles, atrapados en cárceles internacionales sin procesos de deportación. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos no autorizaba la destrucción de lanchas o el asesinato de sus tripulantes.

Por estos días, uno de los temas más polémicos en las oficinas gubernamentales de los Estados Unidos es la legalidad de las operaciones contra las lanchas en el Caribe, asunto que Donald Trump pretende subsanar acusando a los traficantes de cocaína y fentanilo como terroristas, para así darle carácter de guerra contra el terrorismo y protección a la seguridad nacional a la lucha antinarcóticos. Trump asume que al declararlos criminales se convierten en objetivos militares legítimos. Por lo pronto, no se ha dirimido la discusión sobre la legalidad de estos ataques, cuya justificación está atada precisamente al concepto de letalidad.

Un artículo reciente del Instituto Naval de los Estados Unidos afirma que la Convención de las Naciones Unidas de la Ley del Mar permite capturar e incautar lanchas relacionadas con piratería, trata o transmisiones no autorizadas. Pero la Convención no autoriza a ejecutar traficantes ni aún a personas consideradas terroristas en el mar. Tampoco aplicaría el principio de defensa propia del artículo 51 del Capítulo de las Naciones Unidas, que solo permite usar la fuerza en amenazas inminentes.

El gobierno de Estados Unidos no es un ente homogéneo. Hace unos días, Trump ofreció un discurso desafinado en el que declaró que usaría a la CIA y el Pentágono para su intervención militar en Venezuela en nombre de la «guerra contra el narco», mientras en los pasillos de la Casa Blanca, la DEA, la CIA y estas fuerzas se discute el marco legal que les permitiría invadir México o Colombia, atacar laboratorios, lanchas o cultivos, hacer operaciones especiales contra narcotraficantes fuera de sus fronteras o regresar a los sobrevivientes a sus países es un profundo debate legal. El secretario de Defensa Peter Hegseth afirma que los bombardeos en el Caribe cumplen la ley nacional e internacional de conflicto armado, pero al interior de las oficinas de inteligencia se debate si el paraguas de la «lucha contra el terrorismo» basta, legalmente, para justificar el uso de la fuerza letal fuera de las fronteras de los EE. UU.

Uno de los puntos de tensión en este debate es la identificación de los objetivos y los juicios que deben preceder la eliminación o el uso de la fuerza letal sobre estos, qué los constituye en amenaza y por qué. Los precedentes de estas discusiones son las ejecuciones sin juicio de los polémicos ataques de drones en la era Obama contra Al Qaeda y el Estado Islámico. El uso de la acción letal intentó mostrar una fachada formal que blindara estas acciones fingiendo procedimientos de identificación de los objetivos y evaluando las amenazas, bajo las leyes de conflicto armado y la Autorización 2001 para el uso de la Fuerza Militar. Esto no pasa en el segundo gobierno de Donald Trump. Varios reportes muestran que la inteligencia de Estados Unidos en el Caribe es precaria y desatinada.

Soberanías vs Doctrina Trump

El objetivo de estos bombardeos no es detener el flujo de drogas sino instalar un nuevo modelo de control de los Estados Unidos sobre América Latina: la doctrina Trump, que implica detener el avance de los gobiernos populares, alternativos, progresistas y de izquierda que se venían consolidando en las últimas décadas en esta región.

Ecuador fue un laboratorio electoral en el que, usando la intervención de agencias de inteligencia, escenarios de caos y terror, entrenamiento militar y discurso del «narcotráfico», se legalizó la llegada de Daniel Noboa al poder. Todas las derechas —Argentina, Paraguay, Perú— aplaudieron esta intervención. En Brasil se cuentan 64 cuerpos de personas asesinadas en una operación antidrogas esta semana en una favela de Río de Janeiro y la discusión sobre la fuerza letal está ardiendo entre los colectivos y expertos. El siguiente paso de la doctrina Trump pasa por Venezuela, Colombia y México. Por temas tácticos, antes de su intervención en Venezuela, Estados Unidos debe esperar el fin del gobierno de Gustavo Petro y forzar el regreso de la derecha a la presidencia de Colombia. Precandidatos presidenciales como Juan Carlos Pinzón han dicho que es necesario restablecer las relaciones con Estados Unidos, romper con Venezuela y continuar la política de drogas de incautaciones y erradicaciones.

Con México la situación es más complicada y el gobierno estadounidense debe argumentar mejor la intervención, aunque el clima de inestabilidad se va acrecentando con el aumento de presión sobre los políticos y el partido oficialista, y las denuncias de corrupción, nexos con el tráfico de sustancias y de gasolina. México no es el Caribe, pero la discusión se va a tornando cada vez más áspera. Esta semana cancelaron rutas comerciales aéreas entre Estados Unidos y México que salían desde el emblemático aeropuerto construído por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador y el último bombardeo a una lancha ocurrió en costas del Pacífico mexicano. Este país discute si la violencia que vive es crisis de inseguridad o conflicto armado. Si se declara esta última, sería una oportunidad para la intervención de los Estados Unidos.

Una de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad al gobierno colombiano fue no conectar «la lucha contra las drogas» con los asuntos de seguridad nacional. Desafortunadamente, esto no ocurrió y el gobierno de Gustavo Petro narcotizó la agenda de la paz total, quitándole el carácter político que le daba soberanía. Tampoco se avanzó en la diplomacia de los derechos humanos de la política de drogas, donde la Convención de Ginebra es fundamental, y la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos para las Naciones Unidas es un ancla. El primer paso era hacer soberana la política de drogas, sus mediciones, sus propuestas, pero, al contrario, la dependencia se profundizó y quedamos entrampados en una guerra ajena – como Castro Caycedo insistió- que se nos regresó como un bumerán con el gobierno de Donald Trump.

La letalidad de las acciones de la «guerra contra el narco» son un síntoma de la crisis del multilateralismo. El genocidio en Gaza ha mostrado que este sistema es insuficiente para tomar acciones y detener a los poderes asesinos que, como monstruos y estertores de derrota, no quieren perder terreno en la multipolaridad que nace. Lo que nos va mostrando esta amenaza directa en nuestra región es que el lugar de América Latina en estos nuevos tiempos va a exigir mejores capacidades técnicas en nuestros gobiernos alternativos, enorme soberanía popular, mayor organización y definitivamente, la regulación popular de los mercados de cocaína y cannabis. La regulación es soberanía.

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes no es responsable de las opiniones recogidas en los presentes textos. Los autores asumen de manera plena y exclusiva toda responsabilidad sobre su contenido.

Ministerio de Cultura

Calle 9 No. 8 31

Bogotá D.C., Colombia

Horario de atención:

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (Días no festivos)

Contacto

Correspondencia:

Presencial: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

jornada continua

Casa Abadía, Calle 8 #8a-31

Virtual: correo oficial –

servicioalciudadano@mincultura.gov.co

(Los correos que se reciban después de las 5:00 p. m., se radicarán el siguiente día hábil) Teléfono: (601) 3424100

Fax: (601) 3816353 ext. 1183

Línea gratuita: 018000 938081 Copyright © 2024

Teléfono: (601) 3424100

Fax: (601) 3816353 ext. 1183

Línea gratuita: 018000 938081

Copyright © 2024