«La belleza será convulsa o no será», escribió el poeta surrealista André Breton en su novela Nadja. La belleza que la serie Cien años de soledad se esfuerza por encontrar, y con mucha frecuencia encuentra, es acartonada y academicista. No quiero aburrirles con una cátedra sobre la larga historia cultural del término academicista, pero sí recordar ideas que le son afines: calidad técnica, acatamiento, orden, ampulosidad.

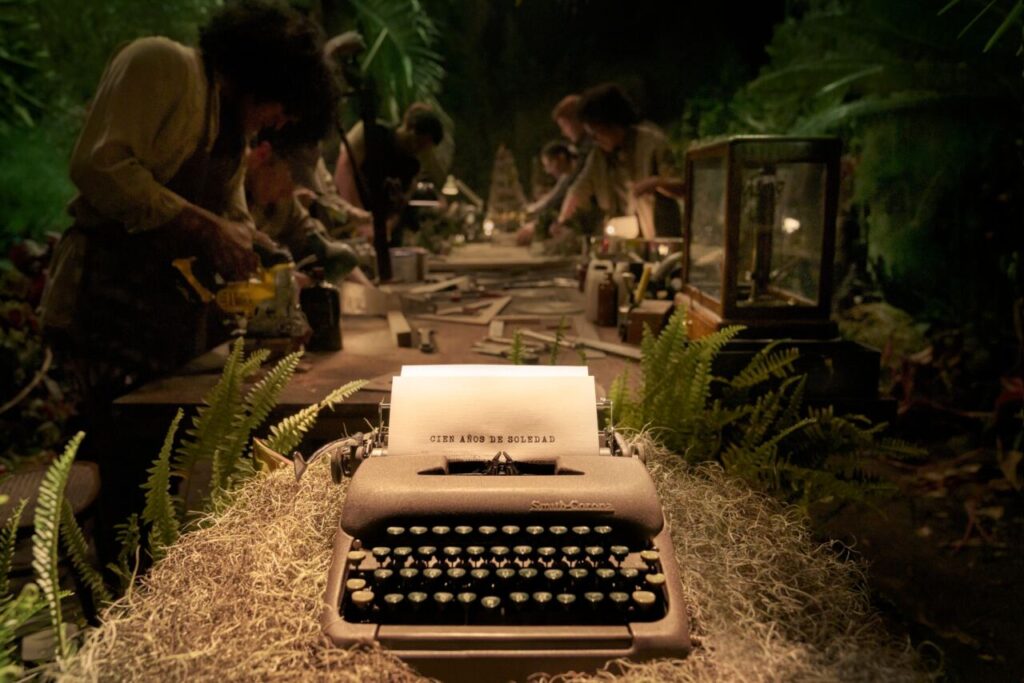

Sé que el párrafo anterior puede resultar demasiado genérico, incluso injusto. Hay que ir, entonces, a los capítulos de la serie, que empiezan con un giro muy fiel al espíritu del libro de García Márquez. El último de los Buendía, Aureliano Babilonia, lee en los manuscritos de Melquíades la historia de su familia, mientras tenemos una aproximación visual a dos motivos centrales de la novela: la casa y el efecto devastador del tiempo, que todo lo convierte en ruina.

Los tres primeros capítulos los dirigió el argentino Alex García López. Sobre todo en los dos primeros, cuando Macondo es todavía una aldea utópica y los personajes apenas se están definiendo, hay una búsqueda de líneas de fuga narrativas y se crean escenas en donde no predomina el diálogo ni aparece el salvamento de ese narrador que, en la preciosa voz del colombiano Jesús «Chucho» Reyes, va acompañando las imágenes y nos devuelve —a lo largo de los ocho capítulos— una y otra vez a la novela.

Es como si, de rato en rato, la serie quisiera escaparse de la presión del argumento del libro y buscar su propio camino. En la transposición visual de los presagios de Aureliano Buendía, por ejemplo, o en la escena de los hermanos peleando con el cerdo, la imagen y su poder de evocación y sugestión prevalecen sobre la urgencia de hacer avanzar el relato.

Hay otros momentos magníficos, como cuando en el viaje de los fundadores hacia Macondo Úrsula Iguarán les hace ver que están moviéndose en círculos por las aguas de la Ciénaga. Lo mágico (el mito) como expresión y forma de aparecer de lo real revolotea en esas escenas.

Pero en esos primeros capítulos aparecen también las principales deficiencias de la serie. La ausencia de un conflicto central (que tampoco hay en el libro) se reemplaza con una acumulación de situaciones y un amontonamiento de personajes. Lo sentencioso de los diálogos acentúa pesadamente el tono trágico de la novela y pone de relieve los desbalances del casting.

Como saben, hay pocas líneas de diálogo en Cien años de soledad. Al crearlos para la serie, los guionistas tenían el reto de hacerlos verosímiles. A veces lo logran, aunque en muchos casos los parlamentos quedan lastrados por la ansiedad de expresar grandes verdades o explicar los hechos.

Con el avance de los capítulos, las derivas surrealistas (García López menciona el surrealismo, precisamente, como uno de sus referentes) se abandonan y Cien años de soledad se convierte en un drama histórico convencional en muchos sentidos y en un melodrama de gran factura.

Los capítulos 4, 5 y 6, dirigidos por la colombiana Laura Mora, son concentrados e intensos narrativamente, y hay más desarrollo y evolución de personajes. Son, también, más virtuosos y preciosistas, como tableaux vivants, cuadros vivos y en movimiento coreografiados con gran precisión.

En los últimos dos capítulos, otra vez dirigidos por García López, ya no hay vuelta atrás. El tono épico se ha instalado, y casi no hay por donde escaparse de tanta grandilocuencia. Se va y se viene entre el drama bélico y algún escarceo de drama pasional, pero ni siquiera esto último les quita rigidez y solemnidad.

Si el mito, con su complejidad simbólica, sobrevolaba algunas escenas de los capítulos iniciales, aquí predomina lo consabido, el lugar común de la locura de la guerra y el desvarío de las ideologías políticas. Nada nuevo bajo el sol. Hay que esperar hasta la muerte de José Arcadio, el patriarca, para encontrar un respiro.

Lo que le da unidad a la serie es su propuesta visual y el trabajo coordinado de fotografía y diseño de producción. Había grandes retos en el camino de hacer visible al Macondo literario, y la serie opta por hacerlo hipervisible. Todo es brillante, lustroso; los largos planos secuencia, los movimientos de cámara, la introducción de la música son, desde ciertos códigos del gusto, de inobjetable perfección.

Pero en muchos momentos de la serie me sentí viendo —forzando un poco el término— un ejercicio de realidad aumentada. Es bello de ver, pero rápidamente satura y empalaga. Se tiene la impresión de que nada falta en la imagen, de que no hay mundo posible fuera del cuadro, que se vuelve así una realidad autosuficiente.

La serie no es, como se ha repetido con insistencia, fiel al libro. Es fiel a la historia y los personajes, que es una cosa distinta. Pero incluso un libro tan entregado al placer de narrar como Cien años de soledad es mucho más que eso. García Márquez creó un relato fundacional y nos dotó de herramientas para mirar la realidad; nos entregó el mito y nos dijo que era nuestro sustrato más profundo.

Podemos llamar al mito de otra forma: inconsciente, deseo, soledad. Encontramos breves destellos de la profundidad del mito en la serie. Mencioné algunos antes, hay otros: el sueño de los cuartos infinitos de José Arcadio Buendía antes de morir, los meandros de la memoria, las repeticiones como ley de la vida. Pero la mayor parte del tiempo, más interesada por el melodrama, la serie se empantana en las pasiones monolíticas de los personajes.

Con frecuencia las acciones de los personajes de la serie rebotan contra el vacío, el tópico y lo ya sabido. La locura de la guerra y del poder que embriaga a Aureliano y Arcadio es demostrativa, panfletaria y desdibuja la dimensión que iban adquiriendo los dos personajes, interpretados por dos de los actores mejor escogidos. El José Arcadio hijo, que regresa de viajar por el mundo, es aburrido y sin peso, como si en sus viajes por todos los mares se le hubiera perdido el alma. Pilar Ternera (entrañable en el libro) aquí es apenas una función narrativa. Son apenas ejemplo de la dificultad de construir tantos personajes, y de encontrar para todos la justa medida.

Macondo, el pueblo, cuya evolución seguimos capítulo a capítulo, se transforma por arte de magia, desde las veinte casas de barro y cañabrava de los orígenes hasta un esplendor que raya en la postal turística. Pocas veces vemos gente trabajando (a no ser por los trabajos inútiles de José Arcadio); no vemos la mugre, el sudor ni el artefacto. Más que no verlos, se esconden, como en una suerte de fetichismo de la mercancía. Esta amputación era necesaria, quizá, para convertir Cien años de soledad en una ilusión perfecta y el sueño cumplido de ese gran entertainer que es Netflix.

En el nuevo régimen audiovisual, que Netflix ejemplifica tan bien, se trata de ver más, de verlo todo (o casi todo) y de hacerlo ya. Es la compulsión y la euforia de las imágenes. Las plataformas de streaming, ese poder cuyo alcance nunca imaginamos, toman todas las historias disponibles, y las traducen a sus códigos hegemónicos, como en un esfuerzo por encapsular la variedad del mundo en imágenes totalizantes y definitivas.

Por razones económicas (entre ellas el costo de los derechos), Cien años de soledad solo era adaptable bajo este nuevo régimen, que se puede resumir en el deseo de llegar a una visibilidad sin fisuras. No hay duda de que Netflix asumió el desafío con rigor, ambición y mucho dinero. Con esas marcas de origen era casi imposible que la adaptación del libro de García Márquez resultara distinta a lo que es: un producto de alta calidad pensado para audiencias masivas (y me resisto a usar el término globales porque disiento de la posibilidad de una totalidad globalizada o de un gusto homologado) con el propósito de dejarlas satisfechas y enganchadas para la segunda temporada.

Tanta perfección —glacial perfección— me deja, sin embargo, por fuera. La mayor parte del tiempo busqué en la serie algo de lo que agarrarme para encontrar, no el libro, que no estaba buscando, pues no se me ha perdido, sino la complejidad del mundo. Quise estar ante lo desconocido y me encontré una belleza a la vez domesticada y distante.

«Una noche senté a la belleza en mis rodillas. —Y la encontré amarga», escribió un joven Rimbaud. También pensé en esos versos del poeta francés al terminar de ver los ocho capítulos de la serie. Quedé inquieto y entristecido. No tengo ninguna preocupación por la integridad de la novela Cien años de soledad. Se demostró que era adaptable y es bueno liberarse de una mixtificación. Ha sido hermoso ver a un país hablando de un libro, con la pasión y desmesura con que lo hacemos todo, y me alegra por los amigos y conocidos que, al trabajar en la serie, sentaron la belleza en sus rodillas.

Me intriga es el canon de belleza que se va consolidando, soportado en la abundancia y la plenitud. Mi gusto personal —mi subjetividad, como se suele decir ahora— se formó viendo películas que nos mostraban fragmentos del mundo. Si una imagen importaba, era tanto por lo que dejaba ver, como por la trascendencia de aquello que decidía dejar fuera de cuadro.

No hablo solo de lo que llaman cine moderno o del cine de autor; en los cines clásicos de muchos lugares —Hollywood incluido— la mirada también tenía restricciones. En este antiguo régimen de lo visible, la belleza, más que convulsa, era precaria. No nos asaltaba a los ojos, sino que había que esforzarse por verla. Con Cien años de soledad sentí que las imágenes me pedían una sola cosa: admiración o devoción. Tal vez se acabó el breve verano de las imágenes democráticas y lo que viene sea, otra vez, el tiempo de las imágenes religiosas.

PS. Del tiempo de las imágenes religiosas, publicitarias, globales, los críticos por supuesto estaremos excluidos.

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes no es responsable de las opiniones recogidas en los presentes textos. Los autores asumen de manera plena y exclusiva toda responsabilidad sobre su contenido.

Ministerio de Cultura

Calle 9 No. 8 31

Bogotá D.C., Colombia

Horario de atención:

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (Días no festivos)

Contacto

Correspondencia:

Presencial: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

jornada continua

Casa Abadía, Calle 8 #8a-31

Virtual: correo oficial –

servicioalciudadano@mincultura.gov.co

(Los correos que se reciban después de las 5:00 p. m., se radicarán el siguiente día hábil) Teléfono: (601) 3424100

Fax: (601) 3816353 ext. 1183

Línea gratuita: 018000 938081 Copyright © 2024

Teléfono: (601) 3424100

Fax: (601) 3816353 ext. 1183

Línea gratuita: 018000 938081

Copyright © 2024