El profesor Héctor Rodríguez cuenta que todo esto empezó cuando fue a un velorio sin gente. Era 1997 y una familia despedía a su muerto, un amigo suyo, pero casi nadie los acompañaba. Le pareció mucho más extraño que a la medianoche empezaran a irse los pocos que habían llegado. La tradición mandaba rezar y cantar hasta la madrugada, poco antes del entierro, para acompañar el tránsito del difunto al más allá y apaciguar el duelo de quienes lo querían.

Cantar por ejemplo:

En esta tumba de luto

Vengo a cantar mi tristeza

Que se me murió mi madre

Que se me acabó mi riqueza

Ya que mi pecho no me aguanta

Este dolor tan profundo

Acordémonos señores

Que aquí se acaba este mundo

La despedida era un evento triste, pero cálido: se compartía en comunidad. Además de cantarles alabaos a los adultos muertos y gualíes a los niños, en un velorio los amigos del muerto y de la familia eran los encargados de hacer café, aromática y comida, rotar aguardiente, poner un dominó o unas cartas para pasar el rato.

La guerra estaba acabando con eso.

El Medio San Juan, municipio al sur del Chocó, y su casco urbano, conocido como Andagoya, sufrían una disputa entre paramilitares y guerrilleros que había llevado a que sus habitantes dejaran de asistir a velorios por miedo.

Nadie cantó un alabao en ese velorio al que fue Héctor. Nadie cantó, tampoco, nueve días después, durante el levantamiento de la tumba, un ritual mucho más triste y doloroso: a las cinco de la mañana se deshace un altar hecho en nombre del difunto, que tiene una mariposa negra que simboliza la muerte, una caja o un ladrillo forrado en tela que representa el cuerpo, unas gradas en señal de que el alma subirá al cielo para no volver, y veladoras para iluminarle ese camino.

No era la primera vez que no se cantaba en los velorios vacíos, se estaba volviendo algo común, pero para Héctor ese día fue un parteaguas. «No podemos dejar que esto se nos pierda», pensó. Él no cantaba. Era un licenciado en ciencias sociales que se había especializado en enseñar danza. Estaba acostumbrado a ganar competencias por todo el país con sus alumnos del grupo Los cimarrones, que hacían exhibiciones de bailes tradicionales chocoanos y del Pacífico como el bambazú, abozao, jota, contradanza, moña. Héctor también había creado en 1991 la Fundación Cultural Andagoya para promover la práctica de rondas y juegos. Pero a esas alturas su entusiasmo ya no era el mismo. Estaba cansado del baile con todo y las glorias que le había dado. Así que quiso renovar sus votos como gestor cultural, pero en otra dirección. Acostumbrado a las competencias, se imaginó un concurso de alabaos, gualíes y levantamientos de tumba para promover y rescatar la tradición que veía en peligro.

Además de la carretera que lo conecta con Quibdó, Andagoya está conectado con otros municipios y veredas por los ríos Condoto y San Juan. «Cogí muchas canoas y botes para abajo, a lo largo del río San Juan, y comuniqué en los pueblos que quería hacer el concurso», recuerda Héctor. «Hubo quienes me trataban de loco. Pero no les paré bolas».

Las dudas de los escépticos se quedaron cortas ante su terquedad: luego de su viaje por el San Juan y de seis meses de preparativos en los que logró conseguir presupuesto de la Alcaldía, celebró el 2 de noviembre de 1997, Día de las ánimas, el Primer Concurso de Alabaos, Gualíes y Levantamientos de Tumba del San Juan. Asistieron, recuerda, ciento diez participantes de diez delegaciones del municipio y de poblaciones vecinas como Condoto, Tadó, Bebedó, Noanamá, San Miguel, Suruco, Viro Viro y Managrú.

Desde entonces lidera este evento cada año, que en el camino dejó de ser un concurso para convertirse en un encuentro en el que nadie pierde. Hasta ahora ha celebrado veintisiete. Pero su influencia ha llegado más allá.

Los niños, el clic

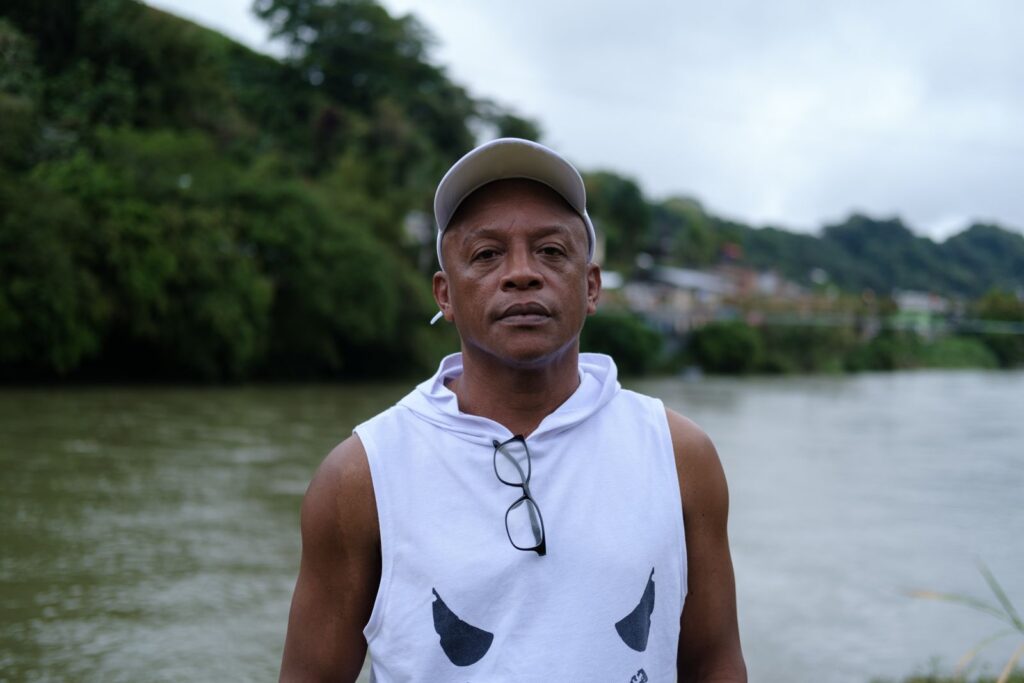

Héctor nos recibe en Andagoya al mediodía de un jueves de diciembre. Saulón, el camarógrafo; Andrés, el fotógrafo, y yo llegamos en una cuatro por cuatro que nos trajo desde el aeropuerto de Quibdó al parque terminal, donde se mantienen los chochos: mototaxis techados a los que sus conductores les embuten hasta cuatro pasajeros. La humedad mantiene el sofoco a pesar de que las lluvias recientes han aplacado el calor típico del pueblo.

Al bajarnos de la camioneta, Héctor —con una camiseta polo con el logo del Encuentro de alabaos estampado en el corazón— se presenta y nos estrecha la mano sin efusividades. Va al grano: indica dónde debemos almorzar y el hotel donde vamos a dormir. Pide que dejemos las maletas y estemos listos a las dos de la tarde.

Es una amabilidad seca que hace difícil imaginárselo de pueblo en pueblo haciendo una convocatoria como la que cuenta que hizo en 1997 para organizar el primer Encuentro. Se expresa con frases cortas, tiene una voz delgada y contenida e incluso abre poco la boca cuando habla. Su recibimiento y lo que viene en el recorrido muestran que, antes que simpático, es sobre todo un hombre metódico.

Un par de días antes le había dicho por teléfono que me interesaba entender cómo era que en Andagoya habían logrado preservar los alabaos. Para eso, en las primeras dos paradas nos presenta a Cruz Neyla Murillo y a Sofía Mosquera, cantaoras que enseñan alabaos a estudiantes de colegio.

Desde el primer Encuentro, Héctor puso como condición que toda delegación incluyera al menos a un niño. No solo la guerra tenía en riesgo a los alabaos. Cada vez morían más viejos con decenas de cantos en la cabeza, que quizás se aprendían otros un poco menos viejos que, de todas formas, morirían pronto. Niños y jóvenes se acostumbraban a ver a sus padres y abuelos cantando en velorios, pero no les interesaba emularlos o les daba pena enfrentarse a un público o les daba risa. «Se burlaban. Hacían pucheros a los mayores cuando estaban cantando», cuenta, indignada, Cruz. «Era como una ignorancia, digo yo».

Cruz hace parte del grupo de alabaos que Héctor creó a través de su Fundación. Cuando se prometió rescatar los alabaos, el profesor tuvo la visión de fomentar la práctica en los colegios, así que fue armando un equipo conformado en su mayoría por mujeres que él había visto cantando. Cruz es un ama de casa que gracias a eso tiene entrada desde hace años en los salones de clase del pueblo.

—¿Cómo enseñas alabaos? —le pregunto frente a su casa, donde nos recibe bajo una caseta que nos cubre de la lluvia.

—Yo no entro al salón a decir que vamos a cantar esto y esto. Entro haciéndoles preguntas, les pido que hagan las suyas. Y después sí nos ponemos a ensayar. Algo tienen los niños copiado en el cuaderno. Yo les entono y poco a poco van cogiendo la tonada. Y les voy llamando uno por uno: «venga, entone usted». Y el que mejor entona ese día, sube a tarima y entona.

Las generaciones anteriores aprendieron alabaos en un proceso muy distinto. Se animaron a cantar desde que, siendo niños, veían a sus madres entonando frente a los deudos de los muertos y tuvieron el impulso de imitarlas. Así lo hizo Alberto Mosquera, el hermano de Cruz, un hombre que se sabe tantos alabaos que se presenta diciendo: «soy de boca de los muertos». Ni lee ni escribe y por eso, a diferencia de los alumnos de su hermana, nunca ha tenido un cuaderno para anotar los cantos que se aprende. Los ha memorizado desde los diez años y ahora que tiene sesenta y dos goza de la fama de haber cantado en velorios de la noche hasta el amanecer sin haber repetido ninguno.

Es de la misma generación de Sofía, la otra cantaora que nos presenta Héctor, a la que su mamá, mazamorrera que sacaba oro del río Condoto, alguna vez le vio talento cuando la oyó desprevenidamente cantando un alabao y la siguió llevando a velorios. Sofía es profesora en Istmina, pueblo vecino de Andagoya, donde no tiene a cargo una clase específica para enseñar a cantar, pero se vale de esa tradición para que los estudiantes le entiendan: «Por ejemplo, en clase de matemáticas: si un canto se repite tres veces, les digo que si se pasan de esas tres tienen que llevarlo a cinco para hacer repeticiones impares».

Hoy es difícil encontrar algún colegio en esta región donde no se practiquen alabaos. Cruz y Sofía han visto cómo alumnos suyos han creado grupos de cantaores que ellos mismos mantienen después de graduarse; en Quibdó e Istmina, municipios más grandes que el Medio San Juan, ya hay encuentros intercolegiados, y en todos esos colegios hay concursos internos para definir qué grupos participarán en el Encuentro anual de Andagoya.

Al Encuentro se presentan con el uniforme escolar perfectamente puesto y en el escenario simulan velorios y rodean ataúdes sobre los que cantan en coro, juntan sus manos en gesto de oración, las abren hacia el público cuando suben el tono, fingen desmayos, doblan el cuerpo hacia adelante como muestra de lamento. Tratan de exhibir su preparación para cuando la vida los obligue a apoderarse de la despedida de un muerto.

Pero no a todos les gusta. Cruz tenía a sus dos hijas adolescentes en un grupo de gualíes y una decidió salirse. No siempre hacen clic, a pesar de que en tarima cumplan con el esfuerzo de transmitir con el rostro y las manos las emociones de aquello que cantan, por lograr la sincronía letra-cuerpo que tiende a ser natural en los viejos luego de años de estarse prestando para canalizar el dolor a través de su canto.

Alcanzar esa sincronía solo parece posible cuando esa letra te toca, te mueve algo adentro y haces consciencia sobre lo que dice un alabao o un gualí. Es un momento al que ha de llegar, o no, cada niño en un momento íntimo.

¿Cuándo y cómo se hace clic?

Héctor nos lleva al Teatro Primero de Mayo, donde se celebra el Encuentro cada año. Es una construcción en madera con capacidad para trescientas personas que la desaparecida minera estadounidense Chocó Pacífico Mining les entregó a sus trabajadores a mediados del siglo XX como centro de eventos culturales. Al frente nos encontramos con Florencio Martínez, profesor de inglés y técnico de fútbol de cincuenta y un años que desde hace veinticinco es el presentador oficial del Encuentro. Un hombre menudo de brazos atléticos que viste tenis, esqueleto y gorra blancos y aparenta ser por lo menos diez años más joven.

Sentado en una banca me cuenta que tenía veintiséis cuando Héctor lo reclutó a finales de los noventa. Aceptó por plata. «Eso de los muertos», dice, le parecía «aburridor y cursi».

—¿Entonces en qué momento cambió todo? —pregunto, pensando en el clic.

—Con un alabao que su letra me conmovía.

—¿Qué decía?

Se esfuerza por recordarla, pero se le escapa. Da una idea:

—Una madre que moría, un hijo que no tenía con qué enterrarla, la cárcel.

Abro los ojos y recuerdo a Cruz. Cuando hablamos con ella le pedí que cantara un alabao y escogió justo ese, que dijo habérselo escuchado a otra mujer río San Juan abajo. Y que es, además, el preferido del profesor Héctor.

Un sábado de mañana

un sábado de mañana

vino mi hermano a avisarme

vino mi hermano a avisarme que había muerto nuestra madre.

Salí a la calle y robé

salí a la calle y robé

para enterrar a mi madre

y en el cementerio estaba y me llevaron a la cárcel.

De la cárcel yo salí

de la cárcel yo salí

y al cementerio fui a dar.

Ando en busca de mi madre y no la he podido encontrar.

Caminé paso entre paso

caminé paso entre paso

yo pisé una calavera

y oí una voz que me hablaba desde el centro de la Tierra.

Caminé más adelante

caminé más adelante

yo pisé un hueso frío

y oí una voz que me dijo: «no me pises, hijo mío».

Cuando me acuerdo, me acuerdo

cuando me acuerdo, me acuerdo

cuando me olvido, me olvido

cuando me acuerdo ‘e mi madre me pesa el haber nacido

cuando me acuerdo ‘e mi madre me pesa el haber nacido.

La visa, la muerte

Esta foto del 11 de diciembre pasado sintetiza el presente de los alabaos del San Juan: diez niños y niñas de esa región, una de ellas indígena, uniformados con chaquetas abullonadas que les cubren del invierno gringo y dicen Colombia, acompañados por Héctor y dos mujeres, posan junto al canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, en un aeropuerto de Washington.

Murillo, nacido en Andagoya, los recibió y colgó la foto en su cuenta de Facebook, donde escribió: «Este grupo hace parte de nuestras apuestas de intercambios culturales a nivel internacional; llegaron a Estados Unidos a compartir todo sobre nuestras tradiciones».

Haber llegado hasta allá también demuestra la capacidad de gestión de Héctor, que se volvió un hombre hábil para moverse en Bogotá. Como cuando a comienzos de los dos mil logró una entrevista con la entonces ministra de Cultura, «La Cacica» Consuelo Araújo, que multiplicó el presupuesto para el Encuentro. Ella también le prometió asistir, dice, pero la mataron primero.

Con el Encuentro anual asegurado y los colegios cada vez más involucrados, el profesor buscó dar el siguiente paso: incluir los alabaos, gualíes y levantamientos de tumba en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación del Ministerio. Así les daría más realce y garantizaría la ejecución de proyectos para seguir promoviendo esa manifestación y espantar del todo el riesgo de que se perdiera.

De nuevo tomó una lancha, pero esta vez no iba solo. Para cumplir con los requisitos exigidos para aspirar a la Lista, en 2012 armó un grupo de nueve profesores y cantaoras entre las que estaban Cruz, Florencio y él, que con una asesora del Minculturas viajaron por las comunidades del San Juan para hacer talleres y recoger testimonios que les permitieran elaborar un Plan Especial de Salvaguardia (PES). Es el documento técnico que explica por qué una manifestación cultural es representativa y marca una ruta de acciones y proyectos para realizar una vez incluida en la Lista.

En el PES explicaron los símbolos que usan en los rituales, como las flores, la mariposa negra, las sábanas blancas, las velas; dieron idea del origen de estos rituales como fruto del intercambio entre las alabanzas y salves que trajeron los españoles, y las expresiones musicales de ascendencia bantú que practicaban las primeras generaciones de esclavos llegados del África al Pacífico en el siglo XVI; detallaron su concepción de la muerte no como punto final, sino como un paso al mundo de los espíritus para el que se requiere el acompañamiento y la sanación que dan estos cantos. Y definieron asuntos más burocráticos, como entidades a cargo y un presupuesto para ejecutar proyectos.

Héctor y su gente lo lograron de nuevo: en 2014 el Ministerio incluyó la manifestación en la Lista, y la puso al nivel, entre otros, de la música vallenata tradicional del Caribe colombiano, el Encuentro nacional de bandas musicales de Paipa (Boyacá), el Carnaval de Riosucio (Caldas), el sistema normativo de los indígenas wayuus, el Carnaval de Barranquilla y las procesiones de Semana Santa en Popayán.

Como parte del PES hicieron una cartilla pedagógica, grabaron un CD con las voces de cantaoras y cantaores, a los que les han dado plata para arreglar sus casas y les hicieron pendones con sus fotos como forma de reconocer su trayectoria. Desde hace unos meses está en proceso la realización de un documental.

Una década después, están comenzando una etapa de proyección internacional. En 2022, tras el nombramiento inicial de Luis Gilberto Murillo como embajador de Colombia en Washington, Héctor le escribió, aprovechando que son paisanos. En diciembre de 2023 viajó por primera vez a esa ciudad una delegación de cantaoras de la Fundación Cultural Andagoya a hacer una ronda de presentaciones. Los niños de la foto viajaron un año después, con Murillo ya como canciller, y no solo se presentaron, sino que entraron a grabar a un estudio.

«Ahora que están viajando a Estados Unidos, todos en el pueblo quieren aprender alabaos», dice Héctor riendo y contando sin modestia que el respaldo del Gobierno les ha permitido sacar la visa sin lío. «Nos la dan a la semana».

La inclusión en la Lista ha propiciado cambios en la composición de algunos alabaos, dice Ney Mosquera, la única compositora del grupo de la Fundación Cultural Andagoya: «Ya no tiene que haber siempre un muerto. Con la cuestión de que somos patrimonio inmaterial, los alabaos se salieron de la parte funeral y en toda actividad sociocultural que se haga, donde sea, ahí están metidos. Muchas veces pensamos cómo les contamos a los demás que hubo algo, pero a través de un alabao. Por ejemplo, cuando a nuestro Luis Gilberto lo nombraron embajador, compuse uno para él; cuando fuimos a Washington necesitamos llevar un alabao y lo compuse. Cuando el Encuentro de alabaos se hace con alguna temática, se compone uno para eso».

Hace dos años, por ejemplo, el Ministerio le pidió a Héctor un alabao que hablara de la paz. Él se lo encargó a Ney y ella escribió este:

El mundo convulsionado

los desastres naturales

desplazamientos forzados

el ser humano alienado

desplazamientos forzados

el ser humano alienado.

No más Rusia contra Ucrania

no más Norte contra sur

no más barreras invisibles

no más odios no más cruz.

No más barreras invisibles

no más odios no más cruz.

La semilla de la paz

hay que plantarla en la tierra

para cosechar nutrientes

y los químicos de muerte

para cosechar nutrientes

y los químicos de muerte.

Paz, paz, ¡la paz es una semilla

de amor en el corazón!

Paz, ¡ay paz!

La paz es una semilla

de amor en el corazón.

Quiera Dios que los violentos

escuchen este alabao

desarmen sus corazones

cambien armas por cacao.

Esperamos que Quibdó

del Chocó su capital

no siga bañado en sangre

y que Dios les dé la paz

no siga bañado en sangre

y que Dios les dé la paz.

Paz, paz, ¡la paz es una semilla

de amor en el corazón!

Paz, ¡ay paz!

la paz es una semilla

de amor en el corazón.

Ney habla de una paz que todavía se entiende como anhelo en una región asediada por las disputas entre el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, cuyas iniciales, AGC, están regadas en grafitis por paredes y señales de tránsito de toda la región. En 2024, los habitantes del Medio San Juan sufrieron confinamientos casi una vez por mes por los paros armados que impusieron esos grupos. Y, sin embargo, allí no sienten ya el riesgo de que la tradición se pierda.

Más que los cantos y los rituales mortuorios, lo que Héctor rescató al salvar los alabaos fue un mecanismo con el que ese pueblo activa la solidaridad como manera de afirmar su esencia comunitaria. Es eso lo que se ha venido fortaleciendo por veintisiete años y se ha sobrepuesto a la guerra sin que la guerra se haya ido.

Empieza a atardecer cuando vamos por una calle larga y estrecha donde la autoconstrucción ha hecho que ninguna casa se parezca a la otra. Héctor nos invita a pasar a la suya como última parada mientras afuera el bafle de una tienda le impone vallenato a toda la cuadra. Nos sentamos en la sala y manda a pedir cerveza.

Sigue con su historia: las ministras, los niños, el PES. Saulón, el camarógrafo, aprovecha que la conversación se distiende y le pregunta:

—¿Hasta cuándo cree usted que va a tener mecha?

—Tengo sesenta y seis años. Hasta los setenta —responde Héctor con la misma claridad con la que más temprano nos había dicho dónde debíamos almorzar—. Tengo un hijo, Heiner Mauricio, que estudia en Estados Unidos y es el vicepresidente de la Fundación. Yo lo estoy impulsando para que coja las riendas. Es el hombre —dice, señalando el cuadro mediano que cuelga en una pared de la sala. Es una pintura de la familia en la que aparecen el muchacho y sus dos hermanas junto a Héctor y su esposa, todos bien trajeados.

Los setenta son también, por ley, la edad a la que obligatoriamente deberá abandonar el colegio, donde siguió dictando educación artística de sexto a undécimo grado después de haberse jubilado. Está vital, pero piensa en su hijo porque además de sostener el Encuentro anual, planea crear un museo que albergue la historia de los alabaos y de cada Encuentro; grabar a Alberto, el hermano de Cruz, para que no se pierda la infinidad de cantos que se sabe; reforzar la proyección internacional.

Quiere entregar las riendas, como lo están haciendo las cantaoras y cantaores mayores. «Eso es lo importante», resalta Héctor, «que los adultos no se llevan esta sabiduría para la tumba. Morimos nosotros y siguen los jóvenes».

Dice «morimos» tan de paso que no sé si, habiendo hecho tanto, también hizo ya consciencia sobre su propia muerte. Como el alabao que empieza diciendo: «me puse a considerar / mi sepultura y mi entierro». Por prudencia no pregunto. La única certeza es que su adiós, cuando sea que toque dárselo, será cantado y en compañía.

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes no es responsable de las opiniones recogidas en los presentes textos. Los autores asumen de manera plena y exclusiva toda responsabilidad sobre su contenido.

Ministerio de Cultura

Calle 9 No. 8 31

Bogotá D.C., Colombia

Horario de atención:

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (Días no festivos)

Contacto

Correspondencia:

Presencial: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

jornada continua

Casa Abadía, Calle 8 #8a-31

Virtual: correo oficial –

servicioalciudadano@mincultura.gov.co

(Los correos que se reciban después de las 5:00 p. m., se radicarán el siguiente día hábil) Teléfono: (601) 3424100

Fax: (601) 3816353 ext. 1183

Línea gratuita: 018000 938081 Copyright © 2024

Teléfono: (601) 3424100

Fax: (601) 3816353 ext. 1183

Línea gratuita: 018000 938081

Copyright © 2024