Casi todas las familias en Colombia tienen o han tenido un «vicioso». Un tío, un papá, un hermano, un primo, cuya historia permanece oculta por dolor o vergüenza. Algunas evitan el tema en las reuniones familiares y, en caso de abordarlo, es preferible construir un nuevo relato que se refiera tímidamente a lo que pasó con ese tío, papá, hermano o primo, cuya condición no se puede nombrar en voz alta.

Es o era un «vicioso». Todos lo sabemos. Nadie lo dice.

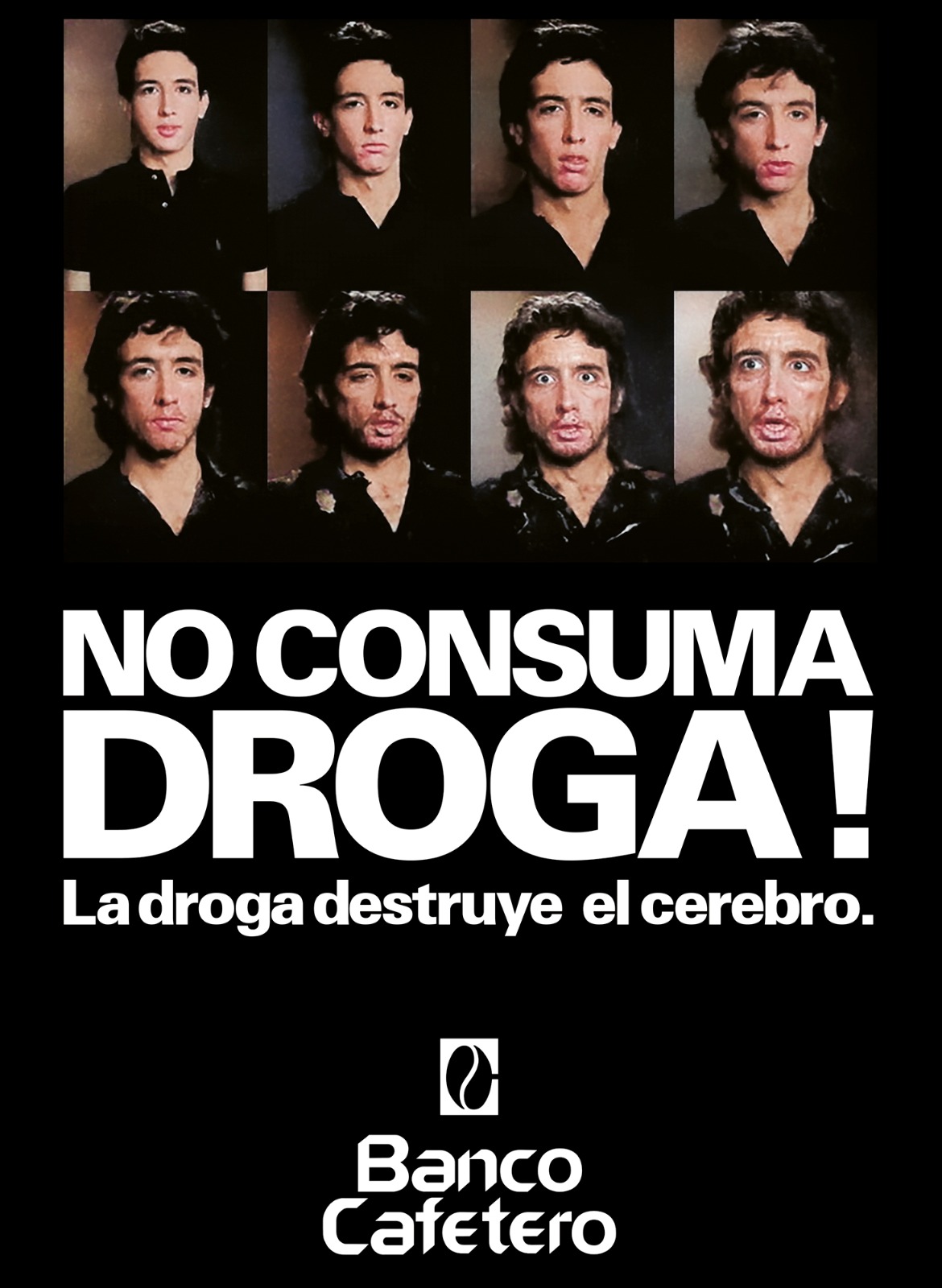

Aún sin habernos puesto de acuerdo, parece que nuestra sociedad tiene ideas compartidas sobre las personas que consumen cierto tipo de sustancias. Porque no construimos la misma imagen de quien toma dos litros de café diarios que de quien aspira un gramo de cocaína dos veces por semana.

Lo que pensamos sobre ciertas drogas y su uso no apareció en nuestro sentido común porque sí. Es decir, lo que hay detrás de la idea de que una persona que fuma marihuana en un parque es peligrosa está relacionado con los discursos médicos, políticos y mediáticos; con el poder y con las formas a través de las cuales hemos aprendido a ver al otro.

«El consumidor de droga es una de las personas sobre las que pesa en este momento una condición de estigma más complicada, porque son de las personas que mayormente matan en el exterminio social», asegura Carlos Mario Perea, autor de Limpieza social. Una violencia mal nombrada, el único informe del Centro Nacional de Memoria Histórica que se enfoca en este tema.

Para académicos que han teorizado sobre el estigma, como los sociólogos Ervin Goffman y Howard Becker, el estigma es un atributo que desacredita a una persona y la hace ver como «disminuida». Becker enfatiza en las «etiquetas» y cómo las sociedades son las que definen cuáles son las que hacen que una persona sea vista como «desviada» o fuera de lo común.

El proceso de asignar estas etiquetas no es estático y por eso las palabras que hemos utilizado para nombrar (e imaginar) a quienes consumen drogas no han sido siempre las mismas: basuquero, drogadicto, narcovicioso, desechable, criminal, gamín.

Y aunque son referencias distintas, todas han estado acompañadas de sensaciones comunes que, en últimas, han activado las formas de interactuar con ese otro: la vergüenza, el desagrado, el miedo, el terror, la desaprobación.

Ahora, ¿qué es un vicioso y por qué se ha utilizado esa palabra para nombrar actitudes o personajes que consideramos indeseables? ¿Cómo ha cambiado con los años la idea que tenemos de alguien «vicioso» y qué dice eso de la relación que hemos tenido con las drogas?

Historia de las drogas y los consumos

No sabemos con exactitud cuándo fue la primera vez que una sociedad consumió una sustancia para alterar su conciencia. En los últimos años, sí ha habido hallazgos arqueológicos de recipientes y parafernalia que indicarían el consumo de ayahuasca en Suramérica hace unos 4.400 años y el consumo de opio en Oriente Próximo hace 3.500 años.

En su libro Las drogas y la formación del mundo moderno, David T. Courtwright dice que las drogas han sido utilizadas por las sociedades de cada época para objetivos distintos. Por ejemplo, durante la esclavitud fueron vistas de manera favorable y el consumo de los esclavos fue impulsado alentadoramente. En cambio, la industrialización también trajo consigo una visión desfavorable de ellas, pues «el coste del abuso de drogas resultó ser una contradicción fundamental del capitalismo» porque podría plantear limitaciones en la productividad.

Además, plantea que la modernidad empezó a revelar una diferenciación entre las distintas sustancias, situando el café, el alcohol y el tabaco como legales, pero adoptando normativas que no se corresponden con la evidencia de cada droga. En otras palabras: el hecho de que una droga tenga mayor prohibición o sea peor vista socialmente no significa que sea la que tenga más efectos negativos.

Para la Corporación Acción Técnica Social, una entidad de la sociedad civil que desde 2007 impulsa políticas públicas sobre drogas desde un enfoque de derechos humanos y reducción de daños, esto «tiene que ver con la sustancia, pero también con el nivel de la puesta en escena o representación de la persona». Es decir, hay una forma de ver las drogas y las sustancias a partir de la estética y de los referentes que tenemos de quienes las consumen.

La cocaína, uno de los más grandes terrores que ha motivado la actual guerra contra las drogas, en el siglo XIX era utilizada por médicos, políticos y comerciantes. El oftalmólogo austriaco, Carl Koller, la usó como sedante para cirugías; el papa León XII consumía entusiastamente el vino Mariani, hecho con hojas de coca. Durante este siglo la publicidad describía la cocaína como «una panacea moderna» y como «la cura perfecta para personas jóvenes afligidas por timidez social», según cuenta el antropólogo Anthony Henman en su libro Mama coca.

Pero esta percepción empezó a cambiar a mediados del siglo XX, cuando la comunidad médica e incluso una Comisión Médica de las Naciones Unidas catalogaron como dañina la coca, y por ende la cocaína, aunque para ese entonces estaba muy ausente en el mercado internacional. Henman lo llamó un «tráfico del miedo» que fue aceptado por la opinión pública de la época.

Lo que pasó con la coca y con la cocaína ha pasado también con otras sustancias, como el tabaco, el opio y la marihuana. ¿Por qué cambian los discursos y la percepción colectiva sobre una sustancia y sobre sus consumidores?

En su libro, Henman dice que esto respondió a «la persistente obsesión de ese periodo por el desarrollo y el progreso material y por la eliminación de cualquier rasgo que pudiera permanecer subversivamente ajeno a los suaves estereotipos de la nueva sociedad del consumo».

Hay viciosos de viciosos

¿Qué te imaginas cuando te dicen que alguien es vicioso? ¿Un habitante de calle? ¿Un papá con problemas de alcohol? ¿Una estudiante que fuma marihuana?

Para Acción Técnica Social, se considera «vicioso» a alguien que cumple con al menos cuatro características: (I) tiene una dependencia a una sustancia o a un comportamiento; (II) tiene una estética particular, es decir, que «se le nota»; aquí podríamos hablar de la típica imagen de alguien que tiene ojeras, las mejillas chupadas o la mirada perdida; (III) el consumo le impide cumplir el «rol que la sociedad le da —como papá, como hijo, como estudiante, como trabajador—, y (IV) que se vea como el referente de algo que da miedo. «Al decirle vicioso lo calificas con un comportamiento negativo de algo que no quieres ser», dice. Pero, por ejemplo, ser borracho no es lo mismo que ser «bazuquero», pues el estigma y el castigo que ha recaído sobre los consumidores no siempre es proporcional a lo problemático que sea el consumo.

En la investigación Los Viciosos: ¿Qué pasó con los consumidores de drogas durante el conflicto armado?, Elizabeth Otálvaro, periodista y directora del pódcast del mismo nombre contó, junto a su equipo, la historia de Gerardo de Jesús Castro, quien fue asesinado en 1996 en La Ceja, Antioquia. En él se explica que Gerardo primero fue consumidor de marihuana y después de bazuco. Con este último «entró a hacer parte de una etiqueta bastante violenta pero usada con mucha frecuencia. Se convirtió en un vicioso». Cuatro meses después mataron a Gerardo.

Aparentemente hay unas sustancias que nos incomodan más que otras, partiendo de uno de los planteamientos del exmagistrado Carlos Gaviria Díaz para la legalización de la dosis mínima. «¿Por qué, entonces, el tratamiento abiertamente distinto, irritantemente discriminatorio, para el alcohólico (quien puede consumir sin medida ni límite) y para el drogadicto?», se preguntó Gaviria Díaz.

En el rastreo de prensa realizado, también es posible identificar el cambio del estigma y de las sustancias que se mencionan con mayor frecuencia. Durante los años setenta se referían a los «marihuaneros», pero desde 2009 se empieza a enfatizar en el «gamín» o los «basuqueros», los cuales, según un artículo publicado por El Tiempo en 2012, «se reconocen fácil porque tienen la cara chupada, los ojos hundidos».

Según Acción Técnica Social, esto tiene que ver con el nivel de la puesta en escena. «El vicioso representa una figura que está asociada al control de la sustancia sobre tu vida. Sin embargo, hay personas que pueden tener un consumo problemático pero pueden gestionar que su vicio no sea evidente».

En este caso, el rechazo social de las sustancias también ha estado ligado a las clases sociales que las consumen. Por ejemplo, durante los ochenta la clase media y alta en Bogotá también consumía bazuco, así que se crearon lugares exclusivos para el consumo. Pero en la década siguiente se instaló la idea de que el bazuco era «la droga de los pobres» y los consumidores empezaron a ser estigmatizados como «desechables».

Cambios de políticas, cambios de nombre

La manera en la que los colombianos y las colombianas entienden a los consumidores también ha estado marcada por cambios en la política de drogas nacional e internacional, así como por cambios discursivos en los medios de comunicación que han alentado una imagen particular del «vicioso», pero también unos valores, usualmente negativos, que lo acompañan.

La Convención Internacional del Opio de La Haya, en 1912, es considerada como uno de los más importantes precedentes de la internacionalización de las políticas de drogas. Esta convención se manifestó en Colombia a partir de 1920, con la Ley 11 de ese mismo año «sobre importación y venta de drogas que formen hábito pernicioso».

La ley no penalizó el consumo personal, sino que obligó al Estado a controlar la producción y la comercialización de cocaína, opio, codeína, morfina, heroína, belladona, atropina y cannabis índica.

La estigmatización y persecución social y penal de los consumidores se volvió un acuerdo internacional con la Convención Única de Estupefacientes de la ONU en 1961. Durante esta década los discursos en medios de comunicación, «morales y policiacos», no ofrecían «mayores diferenciaciones entre los eslabones de producción, distribución y consumo, así como de los actores que participan en ellos», asegura Leandro Peñaranda en su investigación De «marihuaneros» a «mafiosos»: transformaciones en los discursos de la prensa colombiana de los años sesenta y setenta sobre el «problema droga».

Durante los sesenta, los medios centraron sus discursos en la marihuana, nombrada como «yerba maldita». Según Peñaranda, esta sustancia fue representada como «un problema criminal, protagonizado por sectores «desviados» del bajo mundo de las ciudades colombianas».

En los setenta, los discursos empezaron a mutar porque cada vez se conocía del consumo de personas que no hacían parte de las clases más empobrecidas. Según la misma investigación, en esta década sí se marcó una diferenciación entre los traficantes y los consumidores, referenciando a estos últimos como «adictos» que debían tener procesos de rehabilitación.

También se empezó a nombrar a los consumidores como «hippies», en sintonía con el crecimiento de este movimiento a nivel internacional. A partir de un rastreo de prensa realizado para este artículo, se identifican en los periódicos El Colombiano y El Tiempo los términos «escándalo social», «marihuanero» y «antisociales» para referirse a estas personas.

El 22 de junio de 1971, El Colombiano publicó una entrevista titulada «El DAS echa a los “hippies” de Medellín». En ella, un integrante de la entidad asegura que ordenaron a estos jóvenes salir de la ciudad, pues «uno sale a la calle y no ve sino melenudos y mugrosos por todas partes, creando problemas de higiene». Además, insiste en que, en caso de que los «hippies» no se vayan, solicitó que acondicionaran la plaza de toros La Macarena y «si vencidas las cuarenta y ocho horas los hippies siguen tan campantes en la ciudad, habrá recogida general y la situación ya se complicará para ellos».

Hacia finales de esta década se perfiló discursivamente el problema de las drogas como un problema de seguridad nacional, lo cual se refrendó con el Estatuto Nacional de Estupefacientes de 1986, un marco legal que sostuvo la criminalidad de quienes consumen y que, por ende, deben ser castigados con la privación de la libertad o con multas.

En los ochenta, artículos de El Espectador, El Tiempo y El Colombiano utilizaron los términos drogadicto, drogo, vicioso y desechable. Se enfocaron en caracterizar a esta población: sin posibilidad de acceder a necesidades básicas (una vivienda), con problemas psicológicos y deseos de autodestrucción.

En 1994 el entonces magistrado Carlos Gaviria Díaz, marcó un precedente al ser ponente de la Sentencia 221 de 1994 que despenalizó el consumo de la dosis personal. Justamente, Gaviria Díaz señaló que la normativa vigente sobre los consumidores era discriminatoria, clasista, y que iba en contravía del derecho al libre desarrollo de la personalidad consagrado en la Constitución de 1991.

Pero este gran avance para la interpretación del consumo no se vio reflejado en las narrativas públicas de los medios. El 10 de mayo de 1994, Fernando Londoño Hoyos rechazó la decisión de la Corte y escribió en El Colombiano que «la droga es peligrosa, porque convierte a quienes la usan en personas peligrosas, de conducta imprevisible, errática y con frecuencia agresiva y brutal». Utiliza los términos drogómanos y narcoadictos, y asegura que permitir la dosis personal le quita el soporte moral a la lucha contra las drogas y en la práctica «se hace la represión imposible».

Sin embargo, la represión no se hizo imposible. Al contrario.

El Plan Colombia, aprobado en el año 2000, insistió en la relación entre la lucha contra las drogas y la lucha por la seguridad, posicionando la imagen de los consumidores no solo como seres indeseables, sino también como una de las principales fuentes de criminalidad.

Del estigma al exterminio, la idea de «un mal necesario»

«La muerte de los consumidores de droga no era más que parte del paisaje», asegura Elizabeth Otálvaro. La periodista cuenta que, en los noventa, en plena guerra de los cárteles de Medellín y Cali con el Estado, el consumo de drogas aumentó, así como las prácticas violentas para mitigarlo.

En el caso «De la guerra contra las drogas a la guerra en las drogas», redactado por la Comisión de la Verdad, durante esta década se generó la percepción de que había unas víctimas más importantes que otras, «muertes válidas y muertes no válidas». Los consumidores de drogas hicieron parte del segundo grupo.

No todo consumo es problemático, pero, según la Comisión, las autoridades, los actores armados y la sociedad sí lo consideraron así, optando por controlarlo de forma violenta. Esa misma entidad le llamó «crímenes por discriminación» contra consumidores de drogas.

«El estigma del consumo y la falta de un manejo integral por parte de la sociedad y el Estado convirtieron el uso de drogas en un asunto de delincuencia que para la población se resolvía a la fuerza como una forma de desaparecer al otro; así, acabar el problema era asesinar al usuario de drogas», dice la Comisión.

No hay datos sobre la cantidad de consumidores de drogas que han sido asesinados, pero el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) cuenta cinco mil víctimas de «crímenes por discriminación» entre 1988 y 2013. Algunos de ellos fueron consumidores de drogas.

Según Carlos Mario Perea, autor de Limpieza social, una violencia mal nombrada, «los cuerpos que yacen portan consigo una marca de identidad […] Esa identidad —dicen de nuevo los perpetradores— condena y despoja de toda dignidad a las víctimas, reduciéndolas a la condición de mal que es necesario extirpar».

La relación discursiva entre los consumidores de drogas, la criminalidad y la «desechabilidad» marcó un terreno fértil para el consentimiento social alrededor de estas acciones.

Perea explica que este consentimiento parte de que significativos sectores de la sociedad consideran que exterminar a estas identidades, en este caso a quienes consumen drogas, es un «mal necesario» frente a espirales de inseguridad.

¿Y cuándo se presentan esas espirales? Según el investigador Perea, esto tiene ciclos. Durante los últimos días obtuvo información de que se estaban convocando nuevos escuadrones de exterminio en Suba y Usme; estos no funcionan de manera permanente, sino que se activan en momentos específicos. «Cuando se acerca la Navidad, por ejemplo, en ese momento las operaciones cobran mayor fuerza. Pero también se conectan con momentos en los que las pandillas comienzan a tener una presencia más fuerte en los barrios», dice.

Una sociedad «altamente traumatizada»

La pesadilla de una sociedad que les teme a las drogas y a los «viciosos» se hace realidad cuando le dicen que está siendo gobernada por uno de ellos.

En el rastreo de prensa realizado para esta investigación encontramos que, desde 2022, la mayoría de los titulares que hacen alusión al consumo de drogas corresponden a artículos que referencian al presidente Gustavo Petro: «Presidente, si usted tiene un problema de adicción, lo invito respetuosamente a que lo devele», se publicó en Cambio el 5 de noviembre de 2023. «farc de Mordisco le responden al presidente Gustavo Petro: “No somos productores ni consumidores de drogas, a diferencia del Gobierno”», tituló Semana ese mismo mes. Más recientemente, en abril de 2025, La Silla Vacía tituló: «Leyva dice en carta que Petro es adicto». Y nuevamente Semana, en julio de 2025, llamó «trabado» al presidente.

Esta ha sido una de las narrativas más utilizadas por la oposición para criticar el comportamiento y las decisiones de Gustavo Petro. Hablar sobre un supuesto «vicio», que hasta el momento no ha sido comprobado, despierta en la sociedad una serie de emociones sobre las que ya hemos hablado: desagrado, vergüenza. Pero, sobre todo, plantea un cuestionamiento alrededor de una de las características que se supone que tiene un «vicioso»: la incapacidad de cumplir con un rol que le dio la sociedad, en este caso, como primer mandatario.

Hasta el momento, Gustavo Petro ha negado cualquier tipo de consumo problemático. Sin embargo, la enorme acogida que los titulares sobre sus supuestas «adicciones» es utilizada para fomentar el temor colectivo y convertirlo en argumento político.

«Esta es una sociedad altamente traumatizada con el narcotráfico, con Pablo Escobar, con las bombas. Y todo eso lo conectan con el chino que se fuma un porro, con Trump, con Petro», aseguran desde Acción Técnica Social. «Creemos que el problema son las drogas, que en realidad son un síntoma, y no la prohibición, que es la enfermedad».

Durante los últimos años, las organizaciones civiles inmersas en las discusiones sobre drogas han hecho esfuerzos por reivindicar el consumo, en algunos casos, pero también para posicionar el debate desde la garantía de derechos como la salud.

Ahora existen dos salas de consumo en Colombia, las primeras de Suramérica. Una está en Bogotá y la otra en Cali. Su enfoque de reducción de riesgos acepta los consumos que ya existen (y que posiblemente no van a desaparecer por completo) y busca medidas para mitigar los posibles daños.

Pero a este cambio de narrativa se suma un factor importante, pues la idea de la inseguridad sigue teniendo un lugar muy importante en la vida en la ciudad «y la inseguridad crea una cantidad de estigmas. El ser joven, el ser vicioso, el ser ladrón. Entonces, ¿hasta qué punto la palabra vicioso es una palabra que describe una condición y hasta qué punto se convierte en estigma?», se pregunta Carlos Mario Perea.

Hablar del consumo abiertamente es un camino que seguro nos facilitará conversaciones sobre los «vicios» o sobre los consumos problemáticos. Y tal vez así encontremos otros dispositivos sociales para hablar, imaginar y tratarlos, sin estar atravesados por el desprecio sino por la humanidad.

Seguro casi todas las familias en Colombia tienen o han tenido un «vicioso». Un tío, un papá, un hermano, un primo, cuya historia permanece oculta por dolor o vergüenza. Y tal vez algún día, reconociendo las cargas históricas e ideológicas que nos han formado nuestra idea del «vicio», estas historias encuentren un lugar en las narrativas de las familias que navegan la dicotomía entre el cuidado del ser amado y el desprecio por su «vicio».