Aparte de su apariencia de videojuego, las imágenes del capítulo más reciente de la «guerra contra las drogas» en el hemisferio tienen poco de novedad. Tomadas desde los mismos drones letales que, al cierre de este número de GACETA, han asesinado a sesenta y seis personas en aguas del Caribe y el Pacífico, las grabaciones de embarcaciones y tripulantes estallando por los aires tienen tantos antecedentes como restos flotando en alta mar, recordatorios de que la «guerra contra las drogas» no se ha ganado.

Hace más de una década, Colombia jugó un papel central en el primer anuncio de su fracaso. En 2009, un expresidente, un exalcalde y un periodista representaron al país en la Comisión Latinoamericana de Drogas y Democracia, la primera de muchas en declarar que la «guerra contra las drogas» no había logrado ninguna de sus metas. «Una guerra fallida», titularía la misma comisión en la edición global de uno de sus informes años más tarde. Es irónico que sea entonces Colombia el escenario donde se revela ahora la doble falacia de la «guerra contra las drogas» y su trillado fracaso.

Aunque su objetivo declarado ha sido erradicar las sustancias psicoactivas, en la realidad, el paradigma punitivo y prohibicionista no tiene nada que ver con drogas. Tras su fachada puritana, viaja un paquete de tácticas y estrategias políticas, militares, ideológicas y culturales para la dominación estatal, una poderosa caja de herramientas para la administración de la violencia del Estado. Y en ese sentido la «guerra contra las drogas» ha sido un éxito total.

Las historias de la marihuana en Colombia así lo revelan. El colonialismo interno que ha caracterizado las tensiones entre el centro político y las periferias de la nación, el papel del Estado en el despojo y la aculturación que han facilitado la modernización agraria, y los efectos indeseados de la injerencia de Estados Unidos en nuestros asuntos internos, se han articulado bajo la «guerra contra las drogas» para potenciarse con el conjunto de instrumentos que esta ofrece para renovar la violencia estatal en momentos críticos de la disputa política. Una guerra falaz que ha contribuido a crear la ilusión de que es posible solucionar los desafíos históricos por la fuerza.

Regiones periféricas y colonialismo interno

La marihuana en Colombia ha echado raíces en esquinas estratégicas para la circulación de recursos y poblaciones que sin embargo han sido integradas al imaginario nacional como fronteras salvajes, alteridades primitivas de la nación.

La primera bonanza de las drogas en el país, durante la década de los setenta, tuvo el radio de acción en La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta, pero las causas de la llamada marimba eran un acumulado de contradicciones en la historia de la Magdalena Grande, la región más septentrional del continente sudamericano, partícipe por siglos de los circuitos trasatlánticos del comercio y el contrabando de ese laboratorio del capitalismo moderno que es la cuenca del Caribe.

En décadas más recientes, con la explosión de la llamada creepy, el vórtice ha estado en un rincón de la cordillera Central en el norte de Cauca, en los municipios de Miranda, Corinto, Caloto, Toribío y Jambaló, sin embargo, el enclave es producto de la conexión entre esta área y el alto Cauca, un corredor extenso que conecta la costa del Pacífico con la carretera Panamericana, los valles interandinos y el piedemonte amazónico.

En estas regiones pluriétnicas y multiculturales que cuentan con las mayores concentraciones de pueblos indígenas del país, el colonialismo interno del Estado colombiano se muestra desnudo.

En La Guajira, fenómenos como la mortalidad infantil, la inseguridad alimentaria y la pobreza multidimensional han generado una crisis humanitaria entre el pueblo Wayuu, cuyos clanes han perdido su capacidad histórica para negociar espacios de poder con el mundo arijuna (no Wayuu) y contener el efecto de sus violencias. En la Sierra Nevada, «el corazón del mundo», los pueblos Kogi, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo han creado una red institucional para la defensa social y jurídica de sus derechos humanos y ciudadanos, sin embargo, en las negociaciones con el Estado se ha dado una diferenciación que reduce a las comunidades indígenas al espacio periférico de lo tradicional.

En el alto norte Cauca el colonialismo interno también tiene múltiples facetas. En las tierras fértiles de las planicies, el despojo de la tierra y los procesos de proletarización han sido más drásticos, especialmente para las comunidades afro. En las escarpadas montañas al sur, los pueblos Nasa y Misak han abierto espacio de maniobra desde comienzos del siglo XX, primero con la movilización masiva de la Quintinada en contra del terraje, luego, en 1971, con la creación del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, y más recientemente, en el año 2000, con la formación de la Guardia Indígena, lo que ha permitido construir gobierno propio y uno de los movimientos sociales más importantes del país, en el que se fusionan tradiciones ancestrales con diferentes ideologías de la izquierda y hasta del multiculturalismo neoliberal.

En ambas regiones, entre luchas y resistencias, el aparato y la institucionalidad estatales se han construido sobre el despojo y la aculturación, en nombre de un modelo económico basado en la producción de mercancías agrícolas que beneficia a las élites locales y confina al campesinado a las fronteras agrícolas, o a vivir de las migajas como mano de obra barata.

En el caso de la Magdalena Grande, la promesa inicial fue el banano, con una United Fruit Company que transformó la vertiente occidental de la Sierra Nevada durante las dos primeras décadas del siglo pasado. La masacre de las bananeras de 1928, cometida por las Fuerzas Armadas colombianas bajo presión de las directivas de la compañía, desató el declive de la zona, el cual se acentuó en las décadas siguientes con la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial y la catástrofe nacional de la guerra partidista de la Violencia. Cuando el fin de la apodada Yunai era inminente a finales de los cincuenta, llegó el algodón. Esta vez, el sector estaba a cargo de una colección de productores nacionales que, vinculados a los partidos políticos y con ayuda técnica y financiera de los Gobiernos en Bogotá, Washington y los fondos multilaterales, hicieron del valle del río Cesar un gran monocultivo.

En el alto norte Cauca, la industria de la caña ha avanzado incansablemente sobre las economías campesinas agricultoras y pesqueras. Su expansión ha creado escenarios de inversión y productividad para la explotación del suelo a gran escala, y ha integrado a las comunidades a su órbita como asalariados, en el mejor de los casos. Este «modelo económico dual», como lo llamó la Comisión de la Verdad, recibió un gran espaldarazo con la intensificación de la Guerra Fría, cuando el embargo impuesto por Washington a Cuba a comienzos de los sesenta amplió los mercados para la azúcar vallecaucana, permitió un crecimiento acelerado del área cultivada y convirtió a los azucareros del Valle en empresarios ejemplares de la Revolución Verde en el hemisferio.

En una época en la que el continente se debatía entre la modernización de Estados Unidos y la Revolución cubana, el Estado colombiano convirtió las dos regiones que luego serían escenarios de las bonanzas de la marihuana en talleres de experimentación. En ambas, Estados Unidos fue clave en la implementación de un modelo de concentración de la tierra y la riqueza como ejemplo, aliado y financiador.

Modernización agraria y cultivos ilícitos

Un esquema parecido al empleado por los inversores, con las tecnologías y los capitales de Estados Unidos y que sentó las bases de las economías del banano, el algodón y el azúcar, fue aplicado al cultivo de la marihuana. No a través de los Gobiernos, ni los bancos, ni las élites norteamericanas, sino a través de la juventud rebelde que, como consumidora de hierba, llegó a la Sierra Nevada de Santa Marta en busca de fuentes de abastecimiento para un mercado en expansión. Mucho se ha dicho sobre los Cuerpos de Paz y su papel en el negocio, lo cierto es que los gringos que llegaron buscando weed no tenían afiliación institucional alguna.

Si los hippies norteamericanos prendieron la mecha, el combustible fueron los escombros de

la Reforma Agraria que el Partido Liberal legisló en 1961 con el apoyo de la Alianza para el Progreso de la administración Kennedy en Estados Unidos. El fin era resolver el problema de la modernización del campo ante el temor de una revolución, pero los intereses terratenientes afiliados a las cúpulas de los partidos políticos la torpedearon desde adentro. Para finales de los años sesenta era claro que dicha reforma no había logrado su cometido. La marimba fue la salida al impasse en la Magdalena Grande.

Igualmente, la creepy fue también una respuesta adaptativa a otro fiasco en el que participó Estados Unidos de manera directa: el del proceso de paz del Caguán que apresuró el Plan Colombia a finales del milenio. Aunque durante la bonanza de la marimba en los setenta algunos campesinos en Corinto y Caloto —además de Palmira y Florida, en Valle del Cauca— cultivaron marihuana para un pequeño grupo de traficantes en ascenso, lo promisorio en la región era el creciente negocio de la coca para cocaína que venía como un reguero desde Putumayo y Caquetá, protegida por el frente de las FARC que operaba en la zona y que había decidido hacerla motor de sus finanzas.

La coca reinó en la región durante décadas. Dos estrategias de la escalada del conflicto posterior al descalabro del Caguán se conjugaron a finales de la primera década del siglo XXI para despertar el volcán dormido de la marihuana. En primer lugar, las erradicaciones manuales forzosas y las aspersiones aéreas de los cultivos de coca, operaciones que constituían la base para analizar los resultados del Plan Colombia en Washington; y, en segundo lugar, el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), política central de la Seguridad Democrática de la administración Uribe, que sirvió de incentivo para que algunos grupúsculos paramilitares intentaran fortalecerse localmente controlando las plazas de expendio de drogas. Estos dos procesos simultáneos empujaron a inversores, productores y comerciantes de marihuana venidos de Antioquia, Valle, Eje Cafetero y el piedemonte amazónico a buscar protección de las FARC en el norte de Cauca a cambio de un impuesto sobre las cosechas.

Tanto en la Magdalena Grande como en el alto norte Cauca, la marihuana alineó grupos disímiles con intenciones variadas; sin embargo, los protagonistas indiscutibles fueron y siguen siendo las comunidades rurales, tanto campesinas como indígenas. Fueron ellas quienes adoptaron un cultivo foráneo como propio, aprendieron sus secretos, experimentaron con las técnicas, crearon mercancías apetecidas en los mercados de consumo y forjaron unas economías morales, es decir una serie de valores y principios, para definir funciones, jerarquías y procedimientos dentro del negocio.

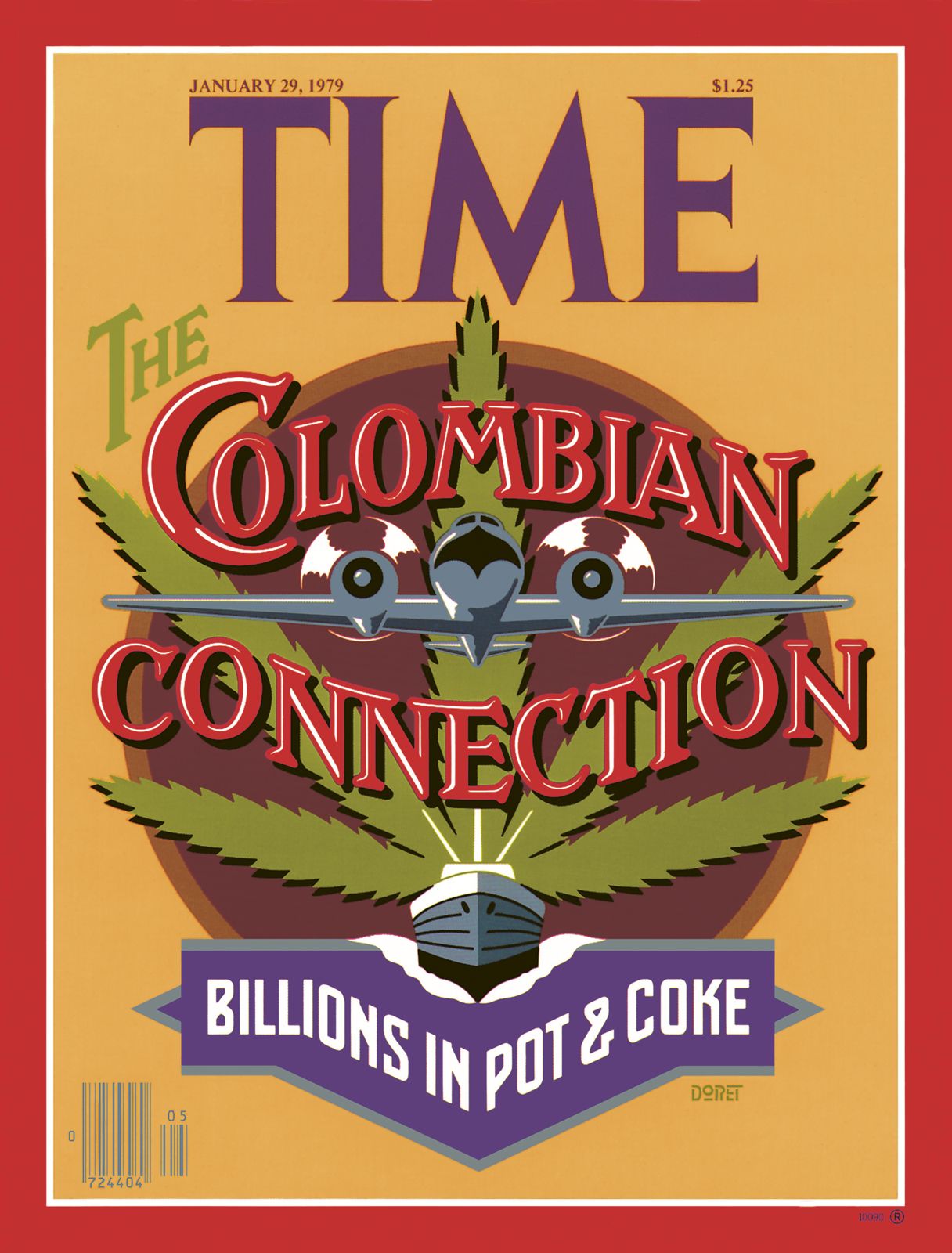

En la Magdalena Grande, los pioneros fueron los colonos de las tierras altas de la antigua zona bananera, sobre la cuenca del río Frío y sus inmediaciones, familias desplazadas de la Violencia que habían llegado en oleadas durante las décadas anteriores. Sembrando a la intemperie y con métodos artesanales que imitaban el bien conocido cultivo del café, los productores campesinos experimentaron con cepas locales que se sembraban desde los años dorados de la zona bananera, hicieron cruces con las genéticas de Estados Unidos y México que los mismos compradores norteamericanos importaron, mejoraron la productividad de sus campos y la calidad de sus cosechas, e inventaron un menú de variedades híbridas sativas en el que la famosa Santa Marta Gold era reconocida como excelsa. Unos ciento cincuenta mil productores y comerciantes participaban de esta economía que proveía «alrededor de dos tercios de toda la marihuana que se fumaba en Estados Unidos», según le aseguró la DEA a Time Magazine en 1979.

Aunque en el alto norte Cauca los precursores fueron grandes empresarios foráneos que llegaron con semillas, capital y tecnología, labriegos indígenas fueron quienes convirtieron el cultivo en uno de los principales medios de sustento económico familiar. Por encima de las limitaciones naturales de la región, que obliga al uso de invernaderos e iluminación artificial para compensar por el clima desfavorable, entre dieciséis mil y diecinueve mil familias han invertido su futuro en un híbrido con preponderancia de la cepa índica kush que se vende con el nombre genérico de creepy.

A diferencia de la marimba en la Magdalena Grande, la creepy en el norte del Cauca se niega a desaparecer. El gran motivo es la persistencia de los comuneros, quienes, ante la decisión de sus propias autoridades de prohibir la planta, se han enfrentado a ellas y a las organizaciones armadas que han pretendido controlarla. Recientemente, en medio de la crisis de la pandemia de 2020, los comuneros crearon el Gremio en asamblea popular, una minga cannábica con centro en Toribío, junta directiva y supervisores por vereda, que ha diseñado un sistema propio de regulación por cuotas según número de plantas, definido las reglas de manejo de agua y energía eléctrica y evitado la caída de los precios, ganando algo de autonomía sobre una economía que provee los mercados de Colombia y gran parte de Centro y Suramérica.

Tanto antes como ahora, la marihuana ha venido al rescate de unas economías precarias olvidadas en los extramuros de la nación, permitiéndoles a las comunidades rurales abrir un espacio de acción en donde hacer viable su modo de vida y sobreponerse a la visión estrecha, rígida y cortoplacista del desarrollo que ha primado históricamente tanto a nivel del Estado como de los agroindustriales en el país.

Degradación del Estado y «guerra contra las drogas»

Es lugar común atribuirle el surgimiento de los cultivos de usos ilícitos a la debilidad o ausencia del Estado en regiones periféricas. Pero las historias de la marimba y la creepy ponen en evidencia que el problema no es la falta de Estado, sino su presencia, cómo se construye, se preserva y se reproduce el poder en Colombia. La «guerra contra las drogas» ha sido un instrumento compatible con dichos procesos de formación de Estado, por ello su durabilidad y persistencia en el país.

Más que una imposición de Washington, la «guerra contra las drogas» ha sido una tabla de salvación para un sistema político amenazado por el descontento popular. Un Estado anclado en el colonialismo interno, que ha fracasado en sus promesas de reformas, ha usado la relación de dependencia y subordinación a Estados Unidos para renovar, fortalecer y legitimar su violencia en contra de las comunidades a las que les ha incumplido.

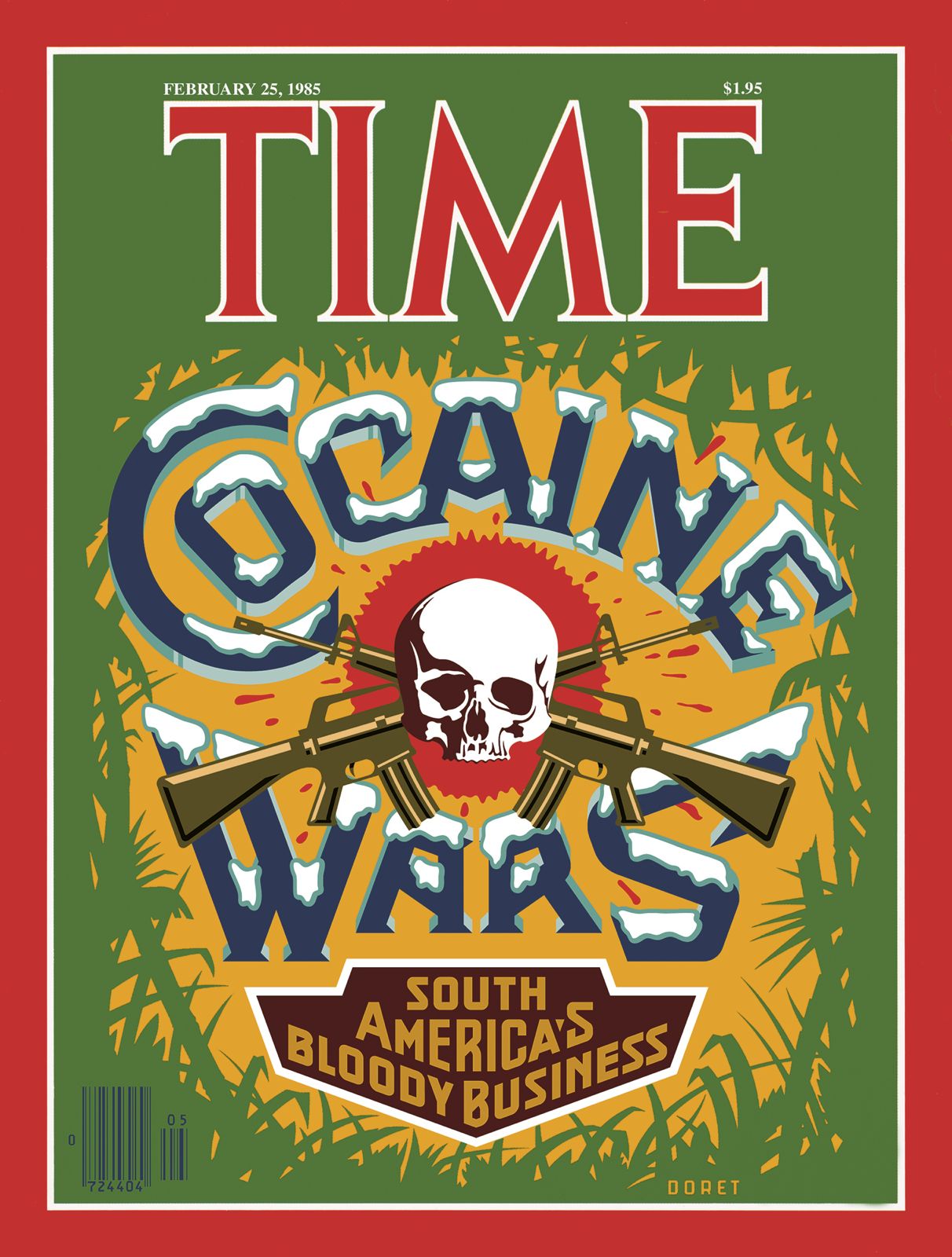

Así como las contradicciones de la modernización agraria se hicieron evidentes primero en el Magdalena Grande con el despunte del narcotráfico como sector de exportación, la «guerra contra las drogas» se desenvuelve inicialmente allí para permitirle al Estado ensayar nuevas maneras de represión. La primera campaña antinarcóticos del país, las Dos Penínsulas (se aplicó en simultánea en La Guajira y Florida), lanzada en noviembre de 1978 por la administración de Julio César Turbay (1978-1982) en asocio con Jimmy Carter, fue la escuela que preparó el terreno para que Colombia se convirtiera en el gran laboratorio del combate al tráfico de drogas en los ochenta y noventa, cuando el fin de la Guerra Fría se acercaba y la política internacional estadounidense, al quedar huérfana del antiguo principio rector del anticomunismo, comenzó a girar hacia los antinarcóticos como nueva ideología dominante.

El Plan Colombia, al final del milenio, fue la síntesis de este largo proceso de reacomodo. Inicialmente concebido por la administración Pastrana (1998-2002) como un programa de inversión en el desarrollo social de zonas afectadas por la guerra, el plan terminó rediseñado en el Congreso de Estados Unidos en un proyecto de control territorial para la incorporación de una región estratégica del hemisferio en la globalización neoliberal. La gran innovación era un tipo de violencia doble que exhibía la fachada del Estado y su aparato militar como garantes de derechos, mientras ocultaba a los actores privados, tanto paramilitares colombianos como mercenarios estadounidenses, que ayudaban en la consecución de los objetivos anunciados tras bambalinas.

Plan Colombia tenía como eje central el «empuje hacia el sur», o push into Southern Colombia, como llamó el Departamento de Estado en Washington al avance sobre el piedemonte amazónico. La estrategia buscaba sofocar al bloque Occidental de las FARC, comandado por Alfonso Cano, y desarticular al movimiento cocalero que en años anteriores había logrado negociar con el Estado y convertirse en actor político de peso. El corredor del norte de Cauca fue la retaguardia para el repliegue, donde chocaron varios frentes de las FARC, el bloque Calima de las AUC y sus posteriores reductos, las Águilas Negras.

El despuntar de la creepy sucede entre flujos y reflujos. Los empresarios foráneos establecieron los primeros invernaderos durante los coletazos del Plan Colombia en los tiempos de la Seguridad Democrática de Uribe. Las familias indígenas multiplicaron los microcultivos en un solar o una esquina de la parcela durante las negociaciones de paz de Santos. La doble explosión de creepy y víctimas se desata en los años siguientes a la firma de los acuerdos debido a la incertidumbre sobre la implementación de la administración Duque. El Gremio se fortalece entre una crisis sistémica y la esperanza de la llegada de un gobierno de izquierda al poder, mientras la guerra arrecia con las incongruencias de la Paz Total de Petro.

Mientras la atención ha estado puesta en estos conflictos crecientes en el sur del país, un nuevo gobierno en Washington ha decidido volver al Caribe para desplegar un espectáculo de fuerza con la invencible «guerra contra las drogas». Hasta antes de los ataques con drones, tres habían sido los grandes momentos de esta guerra sin fin en Colombia. El ciclo primigenio contra la marimba a finales de los setenta, que dejó valiosas enseñanzas que luego se retomaron, multiplicaron y mejoraron en otras regiones del país en los ochenta. El ciclo de expansión contra los productores y carteles de coca y cocaína, y en menor medida los de amapola, en los noventa, lo que hizo de Colombia el teatro más sangriento de esta guerra en el mundo. Y, finalmente, el ciclo de síntesis con el Plan Colombia que fusionó antinarcóticos y contrainsurgencia bajo un nuevo paradigma de control territorial tendiente a potenciar la globalización neoliberal y que dejó como secuelas la economía de la creepy.

A lo largo de todas estas décadas, la «guerra contra las drogas» ha sido un arma poderosa, flexible y maleable de la democracia colombiana para legitimar la violencia empuñada en contra de la sociedad civil. En cada ciclo le ha ofrecido al Estado colombiano un repertorio de recursos para legitimar discursos estigmatizantes, patrocinar comunidades de expertos, crear un nuevo enemigo interno, ampliar las funciones del aparato militar, concentrar poder en el ejecutivo y estrechar las relaciones con Estados Unidos.

Los ejecuciones extrajudiciales con aeronaves no tripuladas que permiten que unos perpetradores remotos ataquen a unas víctimas inadvertidas en alta mar, y la denuncia internacional de la administración Petro ante estos crímenes y su negativa a callar o sumarse a semejante iniciativa, nos hablan de una nueva etapa en esta guerra falaz. Ante la imposibilidad de predecir el futuro, queda entonces la opción de aprender algo del pasado.

Nota

Este artículo es una versión breve y revisada de «Las trabas de la guerra: marihuana y violencia de Estado», ensayo de la autora originalmente publicado en Cambios y continuidades en el conflicto. A diez años de la Comisión Histórica del Conflicto Armado y sus Víctimas (2024), un informe conmemorativo editado por la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, el cual está disponible de forma gratuita en internet. Consultar el texto original para las referencias bibliográficas.