Algunas imágenes. En 1974, la aparición súbita de un cuerpo desnudo, el de Esther Farfán en las pantallas de cine. En 1984, durante el Reinado Nacional de Belleza —que hacía confluir millares de ojos en torno a una pantalla—, el cuerpo esculpido de Margarita Rosa de Francisco, ataviada en pocas ropas doradas, evocando a la figura de la india Catalina, en el desfile en «traje de fantasía». La medición pública, reiterada, del cuerpo femenino en trajes de baño. Las páginas de Cromos haciendo el más riguroso registro del reinado. Señoritas sonrientes paseándose con gracia, mientras ojos golosos, flashes y jurados escrutaban sus cuerpos en el hotel Hilton, Cartagena de Indias. La regularidad de ese hábito. Una nación para la que era regular juzgar la belleza en forma de mujer que posa para ser mirada.

Visualmente, aquel era otro país. Un par de canales de televisión. Un rango escueto de medios impresos. Una narrativa acotada. No había cómo ensanchar el rango visual más allá de los viajes, los medios impresos internacionales, y la apertura que trajo la televisión parabólica. El asombro ante la novedad funcionaba de otra manera y una imagen todavía podía causar un choque sensorial.

Surco mi propia memoria. Hacia el final de los noventa, la visión de Pamela Anderson, redonda en los pechos, rubia, bronceada, corriendo por las playas californianas en un revelador traje de baño escarlata recurría los domingos en la televisión nacional. Una mujer podía transformarse en el ensueño erótico colectivo. Su imagen ornamentaba habitaciones masculinas y talleres automovilísticos; se preciaba el hábito de colgar afiches.

En los 2000, un vistazo a los pupitres escolares captaba una práctica entonces normal. Los chicos atendían sus deberes con cuadernos Norma en cuyas portadas asomaban mujeres bonitas, rubias, en poses sugestivas o encarnando el rol de una teatralidad habitual en la pornografía: la adolescente vestida con falda corta de cuadros, medias a la rodilla. Natalia París y Ana Sofía Henao aparecían en las carátulas ubicuas. Ellas capitaneaban el rol de la belleza ideal.

Este era el resultado de la suma del efecto de la omnipresencia de Anderson, el influjo cultural de Estados Unidos, el surgimiento de íconos pop como Christina Aguilera y Britney Spears, el giro de paradigma hacia la silicona, el tinte, el fervor por el pelo rubio como un signo de belleza genuina. Cada época inventa una fémina ideal. Y esa invención suele ser una especie de alquimia. La componen las tecnologías, las imágenes que moldean las prácticas de las mujeres que, al mirarlas, buscan parecerse a ellas para coincidir con el estilo de su tiempo.

En 1999 llegó otro emblema nacional: la revista SoHo. Su consigna era «solo para hombres» y empezó a ser conocida por su intención de ser tribuna de «gran» periodismo, con afiladas crónicas y reputadas plumas. La premisa que también se hizo normal era que, para leer semejante calidad periodística, había que consumir también mujeres desnudas, a las que no se les pagaba por su revelación. Pocas mujeres escribían públicamente como Carolina Sanín, y yo todavía estimaba su brillantez. Recuerdo una columna suya —lúcida, feroz— sobre el significado de esa revista y el patetismo de su director Daniel Samper Ospina, que con su retórica de colegio bogotano de élite pretendía camuflar su machismo tras un supuesto coolness. Eran los momentos de mi temprana juventud. Soñaba escribir como Sanín, pensar en público y parecerme a los varones que escribían en SoHo, pero detestaba a la revista con ahínco. No había llegado a las orillas de la teoría feminista.

Como con los cuadernos, la revista SoHo era una pista. Indicaba una asimetría. Mientras los varones podían tener cuadernos que reflejasen con cierta naturalidad su «despertar sexual», las reglas no eran las mismas para mí o las chicas con las que crecía. En la Cartagena noventera, recuerdo que la palabra «paja» surgía en mis amistades masculinas entre risas afirmativas y susurros de camaradería. Masturbarse, conocer el propio deseo, era apenas lógico en el devenir viril. Una chica jamás debía aspirar al conocimiento de su propio apetito.

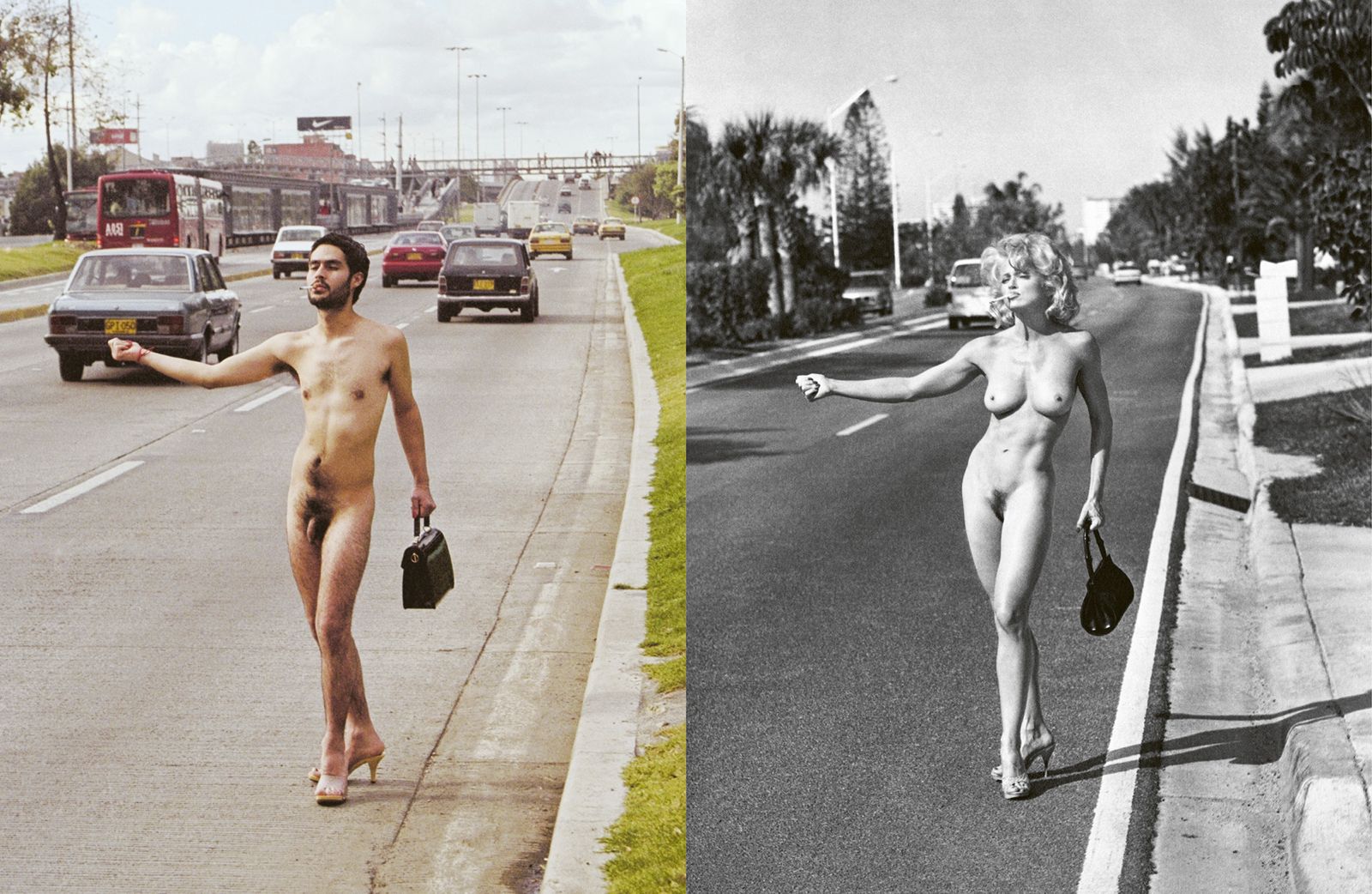

Hay varias maneras de mirar esto. Una tiene que ver con la circulación y la aceptación del cuerpo desnudo femenino en la cultura visual. Otra, con las formas inventadas para que una mujer sea leída como sexi, deseable por la mirada heterosexual masculina, digna del concepto bombshell, o ícono sexual. Otra gama adicional lleva al tema de la agencia sexual de las mujeres: qué pasa cuando se invierte la mirada, y el hombre ya no desea ese cuerpo, esa imagen, sino que la mujer, viva, es un ser sexual. ¿Puede una mujer ser sexual sin ser castigada?

La idea del «símbolo sexual» ha caído en desuso. Es un arquetipo de lo «femenino», construido sobre el sustrato de las ambivalencias que ha producido desde tiempos remotos la sexualidad de las mujeres. En los mitos distantes, las diosas encarnaban fertilidad y la divinidad de la belleza. En el siglo XIX del norte global, con la dispersión iconográfica de la prensa, se inventaron figuras como la cortesana o la mujer del escenario: dotada de más libertad, con autoridad escénica, educada, eróticamente autónoma, pero vista con recelo por su vida «mundana», en los extramuros de las buenas maneras. Cuando llegó la idea de una «nueva mujer», con el cambio de siglo, afloraron nuevas quimeras para tramitarla.

Las invenciones de la fémina fatal, la vampiresa, la flapper, la pin-up, eventualmente la bombshell, luego esas figuras feroces de los sesenta y la revolución sexual, las conejitas Playboy: todas comparten dos elementos fundamentales. Reflejan los cambios estéticos de sus épocas, lo que se consideró bello o deseable. ¿Postales clandestinas, aparición en el teatro, cierto aspecto en la pantalla del cine mudo, presencia en un afiche para consuelo de soldados en la guerra? Todas son espejo de cómo circulaban y qué efecto tenían estas imágenes en la estética celebrada. Sobre todo, revelan otra realidad: que estos tropos fueron construidos para una mirada masculina que aprendió que lo femenino que deseaba era un ícono inanimado para su consumo.

Antes de entender cómo cada época y su estética reflejan quién se erige como sex symbol en Colombia, hay que establecer un filtro estructural. Primero: durante la historia humana se ha insistido en que la mujer, el ser que puede dar vida —para ello debe pasar, por supuesto, por el acto sexual—, no puede, no debe gozar allí. Segundo: a las mujeres nos enseñaron que el único arquetipo al que debíamos parecernos, de modo literal o figurativo, era a una madre virgen. ¡La ficción más improbable que jamás se haya visto! Si no era una virginidad literal —el requisito para arribar al lecho matrimonial y el señuelo intencionado del vestido blanco—, de las mujeres se han esperado sus derivados: abnegación, subordinación, dependencia, la suavidad que no es tersura sino docilidad.

Otra memoria propia. En esa Cartagena de los noventa, nada parecía más importante que ser bella. Para quién, para los chicos. Sin embargo, la adolescente que fui captó una trampa de la que parecía imposible desembargarse con gracia o vigor. Había que despertar la mirada de los chicos, pero si esas mismas «elegidas» —que parecían destilar una sustancia divina, la mística de la belleza, de lo inasible— aterrizaban al plano carnal, si actuaban sobre sus propios ímpetus, entonces los términos cambiaban: castigadores, agriaban en ellas todo el poder que antes habían parecido emanar. Perra. Zorra. Puta. Coya. Cuando internet era aún más texto que fotografía, en esa última cresta del siglo, en esa misma Cartagena, un anónimo séquito diseñó un portal llamado Asocoyeros, donde se registraban las andanzas sexuales de las chicas de la ciudad.

En Colombia, la cuestión arroja sus propias mezclas: la extraña yuxtaposición que emerge entre la reina de belleza y la virgen de la religiosa estampa. Son figuras místicas, de loable belleza, pero más imágenes pasmadas que otra cosa. Son ideas de lo que debe ser una mujer. Y nada de esto puede desligarse del narcotráfico, otra estela innegablemente nuestra. No solo en su vertiente de violencia, de corrupción perversa, no solo en esa porosidad que existe entre los estamentos del poder y las maniobras mafiosas, sino en las formas en las que el narcotráfico trajo consigo sus propias expresiones estéticas.

En la historia de la moda occidental, se creyó durante mucho tiempo que la ropa y la decoración doméstica eran formas de afirmar el lugar socioeconómico en el mundo. Lo llamaron consumo conspicuo. Las mujeres se consideraron extensiones visibles de esa riqueza, usualmente adjudicada a la parte masculina. En el siglo XIX europeo, eso significaba ropas hechas a la medida en salones de París. Pero en la Colombia de los ochenta y los noventa, lo narco produjo —además de inventiva hiperbólica en los interiores, la proyección de la opulencia como sinónimo de «buen gusto»— un prototipo de mujer. La mezcla resultó en esa silueta siliconada que venía también de la educación visual que recibían los varones del porno, los ideales vaqueros, la ostentación sin miedo, el espíritu hiperbólico de los ochenta, el frenesí de la cocaína.

La feminidad asociada a la estética narco ha tenido que ver con esa opulencia de la «latinidad», voluptuosidad irrestricta, pelos largos, liposucciones para efectos curvilíneos. Los mitos suelen ser una mixtura entre ficción y hechos. Y aquella estética, desafiante, burdamente visible, tenía que ver también con una desobediencia de clase: afirmar nuevos códigos estéticos para anunciarse como portadores de riqueza en un país que, afincado en sus fantasmas coloniales, detesta la movilidad social. La estética narco, independientemente de su vínculo con el crimen, incomoda porque desafía la silenciosa estética de lo blanco, lo europeo, lo foráneo.

Hay un caudal de trabajo académico que toca, con agudeza y sensibilidad, estos temas. No consigo honrarlo debidamente. Claudia Angélica Reyes ha surcado el «sistema de las estrellas» de Hollywood en los años treinta y cuarenta, y su impacto en las estéticas de lo femenino en Colombia. Ángela Dotor ha mirado las maneras en que la publicidad colombiana retrató a las mujeres desde 1990 hasta el 2000, así como el significado del jean en la semiótica cultural en tiempos de violencia. Nancy Prada ha analizado los discursos sobre la sexualidad de los medios, especialmente en El Tiempo; usó 135 textos para demostrar que la prensa construye el placer sexual femenino como «peligroso». Para entender las ideas de lo «moderno» en la feminidad colombiana, a través de la educación, y de lo que empezó a implicar la belleza como un capital, una práctica, siempre vale la pena mirar el trabajo de Zandra Pedraza.

El arquetipo de la sex symbol colombiana está teñido de nuestro contexto. De la virgen como personificación de la castidad, la dulzura callada, el máximo ideal. De la reina de belleza que se deja mirar, escrutar, coronar. De la mujer trofeo, esculpida para la imaginación de la opulencia narco o moldeada por los señores oligarcas que esperan de ellas belleza, mas no sexualidad liberada.

Una mirada es una montura de ángulos. Este tema aparece en la literatura colombiana y es inolvidable en la pluma de Marvel Moreno. En el cuento «Algo tan feo en la vida de una señora bien», durante una tarde de Carnaval en Barranquilla, una mujer amodorrada por las pastillas calmantes nos conduce por la desgracia en la que cae al atreverse a tener una aventura con un muchacho de otra casta. La «redime» quien será su marido; él, todavía en calidad de novio, la detiene cuando se muestra demasiado apasionada.

Silvana Paternostro relata en el libro En la tierra de Dios y del hombre que los muchachos de la oligarquía barranquillera sí tenían potestad para experimentar sexualmente por fuera del matrimonio. Se aventuraban a los burdeles cuando dejaban en sus casas a sus novias, muchachitas de su misma clase. Un padre podía encontrar virilidad en que su hijo le pidiese dinero para tener su primera experiencia en un burdel. Los muchachos vigilaban que sus novias, futuras esposas, conservaran la virginidad intacta. Su sexualidad era una muestra del poder político que, desde temprano, sabían que heredarían: les pertenecía.

El mundo les ha pertenecido a los hombres porque de ellos ha sido el sexo: pueden ser sexuales desde temprano, es normal, mientras que en las mujeres una sexualidad afirmada es mancha de pecado. Pero el mundo les ha pertenecido a los hombres también porque suya ha sido también la mirada.

¿Cómo miran los hombres a las mujeres en la heterosexualidad? No me refiero solamente al tipo de expresiones que se asoman en sus rostros cuando el deseo embarga. Me refiero a las percepciones. Las palabras usadas. Los sentimientos causados. «Estar buena» era, en mis noventa, un mandato. Suele ser un tropo sujeto a las modulaciones estéticas. La flacura en ciertos casos. La piel blanca en otros. Los bronceados. Los cuerpos trabajados. Los pechos siliconados. Todo se crea a semejanza de las ficciones visuales de las representaciones que son las imágenes.

No existe una palabra celebratoria para la mujer sexual. Y hay una que se prohíbe temprano entre las niñas colombianas. No te verás, no te comportarás, no serás una puta. Otra de mis memorias: una mujer de bien no osaba el gozo desinhibido, eso era para las que habitaban la clandestinidad nocturna, las que recibían dinero por sexo, las brujas, las forajidas. Y así como cada época en Colombia ha inventado su arquetipo sexualizado de mujer, así también van mutando las figuras de las buenas maneras. Las reinas, las esposas burguesas, las influencers que refuerzan las lógicas y estéticas de la élite.

Desear a una mujer sexualmente como objeto inerme, pero repudiarla, condenarla, castigarla como sujeto de deseo, es una contrariedad sórdida. Y tiene dos corrientes. La del hombre heterosexual que aprende a desear al tiempo que se siente incómodo si la mujer es verdaderamente sexual. La de la mujer que, educada en lo que la académica Nadia Celis llama la «feminización patriarcal», aprende de pequeña a ser objeto sexual, deseado, sin posibilidad de ser un sujeto que desea. Es trágico: la heterosexualidad masculina es un sitio dinamitado por la incapacidad de ver en la mujer a un ser con el que se identifica, al que puede celebrarle el disfrute y la libertad.

Lo femenino ha sido construido como el objeto pasivo que adquiere significado cuando la mirada masculina —activa, que da nombre, como la del Dios omnisciente y patriarcal— se lo imprime. La mayoría de los arquetipos femeninos asociados a la libertad encierran ansiedad social: asesinas, seductoras, hechiceras, mentirosas, agentes del mal que «descarrilan», con sus encantos, a los hombres. Pasa algo similar con el concepto de sex symbol. Es una metáfora, si se quiere. Cada época erige unas variables que hacen que cierto cuerpo, ciertas formas, sean consideradas dignas del deseo.

Pero, como en los casos de Pamela Anderson y Marilyn Monroe, aquellos rasgos que encendían el deseo en los hombres fueron los mismos que les merecieron ser marcadas como bimbos: rubias tontas. La misoginia es una trampa sin salida. No es posible ganarle al desprecio enquistado que mueve las maneras de leer cualquier cosa que haga una mujer. Luego de que sus grabaciones íntimas con su marido, la estrella Tommy Lee, fueran robadas y filtradas, la misma cultura que celebró a Anderson por regalar su belleza en las páginas de Playboy la castigó cuando se apersonó del caso legal.

En Colombia, el arquetipo de la mujer sexual ha cambiado gracias a las revoluciones liberadoras de los feminismos. En apariencia, los códigos otrora asignados ya no son actuales. Ahora, las estrellas del reguetón redimen términos antes usados como castigo, las plumas escriben sobre el deseo de manera irrestricta, hay una proclamación del sujeto sexual femenino.

El concepto de sex symbol ha ido cayendo casi en la obsolescencia. Las mujeres ya tienen las tecnologías y el poder para autorrepresentarse visualmente. Ya no predomina, en teoría, la mirada masculina. No son los hombres quienes convierten en imágenes a las mujeres. Esto ha abierto preguntas complejas. ¿Dónde está el límite entre la proclama de una sexualidad libre, de la desmoralización del cuerpo, y la autocosificación que sigue bajo los influjos de la mirada masculina? En los cimientos estructurales, ¿existe algo más incómodo que la libertad en la sexualidad femenina? La incomodidad también brota en las mujeres, por supuesto. Las miradas obstinadas no desvanecen con las revoluciones culturales ni sociales. Todavía incomoda que una mujer sea carne viva que desea y se zambulla en los placeres del sexo.