Bajo ese contexto mental, conocí a Rafa una noche, en Bogotá, en una fiesta merenguera. Mientras bailaba, lo vi entrar: subió al segundo piso, que estaba solo, y desde abajo comencé a mirarlo. Él también miraba —buscaba—: me pregunté si a alguien que conocía o a alguien que querría conocer. «Ojalá a mí», pensé. Empezó a bailar entre el humo de las máquinas, borroso, bajo un arco de neón fucsia. Yo sentí esa atracción angustiada —el deseo— que a veces provoca lo bello: la conciencia terminante de que, hiciera lo que hiciera, o me acercara cuanto pudiera acercarme, su cuerpo siempre permanecería lejos. Entonces, cuando el humo lo tapaba, llegaba un alivio porque dejaba de verlo y, cuando volvía a disiparse, empezaba a parecerme —otra vez— dolorosamente inalcanzable.

***

Al rato bajó las escaleras, despacio, quedándose en cada peldaño mientras miraba a la gente en la pista. Buscaba a alguien, más cerca ahora, y cuando estuvo con nosotros, entre el tumulto, fue esquivando a quienes trataban de hablarle. Con algunos bailó: se acercaba mucho, dejaba las manos en la cintura del otro, o en los hombros, y bajaba mientras el otro bajaba también, y sonreía, y acercaba la boca a la boca, dejando siempre la distancia mínima entre los dos —cerca e intocado: intocado, pero haciendo entrever que un beso sería inminente—. Apenas empezó a sonar un merengue, «La ventanita» de Sergio Vargas, Rafa alzó los brazos, feliz por la canción, celebrando que la hubieran puesto, y luego siguió su camino por la pista. Entonces empezó a bailar, caminando hacia mí, mirándome a mí… Y, a medida que se siguió aproximando, conocí la sensación radical de estupor que ocurre cuando, en vez de alejarse, lo que deseamos se acerca. El miedo y la alegría que explotan cuando sucede semejante maravilla.

***

Me impactó, como un golpe, que fuera tan… sonriente —que su belleza, mejor dicho, no lo aislara ni me aislara, sino que provocara, pasada la primera conmoción, algo tan sencillo e improbable como una sonrisa de vuelta: una bienvenida mutua—. «Yo te conozco», dijo —pegó la boca a mi oreja—. «Conozco a tu hermano, mejor dicho. ¿Tú no te acuerdas de mí?». Sorprendido por el giro que había dado su acercamiento, le dije: «No, no me acuerdo», y nos pusimos a bailar —ahora sonaba «Bachata merengue» de Wilfrido Vargas—. «Estuve una vez en tu casa», dijo. «¡Cómo has cambiado!» —nos miramos y, al tiempo que yo me preguntaba, absorto y conmovido, cómo era posible que ya lo hubiera mirado antes, sin abstraerme y conmoverme como lo estaba en esa fiesta, al frente suyo, bailando cada vez más cerca, Rafa me contó que, en unas horas, se mudaría muy lejos—. «Estoy en la escala», dijo. «Qué bueno encontrarnos». Entonces seguimos bailando, postergando deliberadamente el primer beso, yo creo: postergándolo para hacer el deseo mayor, siempre mayor. Para que, cuando por fin nos los diéramos, el beso fuera menos desesperado y, al mismo tiempo, más desesperado también.

***

«Tomémonos una foto», dijo. Nos abrazamos —en ese contexto mental, yo venía acercándome cada vez más a todo lo que deseaba—, y así, después del flash que nos prendió la cara, cuando ya estaba seguro del beso por venir, una luz mayor nos prendió: las luces de toda la fiesta. «¡Pelea, pelea!», gritó alguien, y entonces… ¡un ruido! «¿Qué fue eso?», preguntó él —fue un cráneo contra el suelo—. «¡Lo va a matar!», gritó otra. «¡Sepárenlos!», y al formarse un círculo extático o angustiado alrededor del combate, la fiesta se murió en ese lugar.

***

Afuera, ya subiéndonos al taxi, le dije a Rafa: «Estamos un rato juntos y luego sigues con tu viaje, ¿te parece?». Pero la imagen violenta, recién sucedida, se repetía en cada uno. «¿Viste cómo lo cogió contra el piso?», me preguntó. «¿Tú crees que lo mató?». En lugar de contestarle, comencé a darle indicaciones al taxista: ninguno, mientras tanto, se acercó al otro. «Qué impresionante», decía Rafa. «Nunca había visto algo así». Escuchándolo, tuve la impresión de que todo lo que había pasado en la fiesta —la creciente cercanía y la inminencia del beso, la esperanza sexual y el deseo en su subida—, todo eso se había dispersado. Ahora, en cambio, había una distancia nerviosa entre los dos: una torpeza como una virginidad. «Necesito recostarme», dijo, recién llegamos al edificio. «Estoy mareado… No quiero viajar así». Entonces, en cuanto cruzamos la puerta, yo le mostré a Rafa el cuarto, atribulado por el rechazo percibido, y gélidamente le dije: «Descansa» —me dio una palmadita en el hombro y se acostó enseguida—. «Ahorita voy», dije, y él respondió: «Sí, claro, esta es tu cama».

***

Me quedé un rato en la sala, creándome un relato extenso de marica indeseable, incapaz de pensar, por ejemplo, que efectivamente se había mareado, o que la violencia atestiguada había provocado nuestra repentina deserotización. Diciéndome, en síntesis: «Algo en mí lo espantó», para luego internarme de clavado en un juicio autoflagelantemente virginal: «Nadie me desea. Nadie tendría que desearme». En semejante estado, y deseando mucho, por supuesto, entré al cuarto. Rafa dormía a un lado de la cama, bocarriba y sin camisa, arropado hasta los hombros y, al tiempo que un silbido le salía, débil, por la boca entreabierta, yo temblaba psíquicamente: por lo cerca que íbamos a estar y, sin embargo, por la distancia inmensa: así, dormido y mareado, estaba muy lejos.

Apenas entré a la cama, descamisado también, y mi pierna rozó la suya, yo conocí una distancia inédita: la que se forma cuando uno toca el cuerpo deseado sin ser tocado de vuelta. Y más tarde, cuando él se volteó hacia mí, o hacia mi lado del colchón, y en el sueño estiró el brazo, y la mano quedó en mi hombro y, al moverse otra vez, bajó torpe hasta el centro del pecho, conocí otra distancia nueva: la que se forma cuando te toca quien quieres que te toque, pero mecánicamente, sin ninguna voluntad. Recordé la palmadita y me pregunté si en ese gesto había habido otra distancia: la que hay cuando conscientemente te toca quien quieres que te toque, pero sin deseo, solo con una cordialidad.

***

Y entonces, mientras él se movía en el sueño, acalorado, y se bajaba un poco la sábana, o se movía sin dejar de roncar, y sacaba de la almohada el brazo, y se bajaba la sábana más, y otro poco, mediodormido, mediodespierto, toda la madrugada descubriéndose, hasta que, ya amaneciendo, se desarropó entero, sudando, y abrió las piernas y brazos, y se quedó un rato en equis, brillante en calzoncillos, yo me fui a bañar, más deseoso que nunca, o advirtiendo, como nunca, mi propia carne. Y pasó que, cuando regresé al cuarto a cambiarme, con la toalla enrollada por la cintura, Rafa ya estaba despierto, sentado en el borde del colchón, aún en calzoncillos. «Me quedé profundo», dijo, mirándome como ya me había mirado antes, bailando merengue. «¿Cómo te sientes?», le pregunté. Rafa dijo: «Mejor. No sé qué me dio». Ahí mismo se puso de pie —tragué saliva— y acercándose dijo: «Estás muy lindo, oye». Y, en ese momento, cuando la distancia mínima ya iba a ser nuestro beso —cuando estaba a punto de llegar a esa alegría y de darle, de pronto, una alegría a él—, yo lo corté y dije: «Mejor no», autoflagelantemente virginal. «Tengo mareo».

***

Yo sentí que iba a desintegrarme: no en la distancia final que tuvimos —al despedimos sin darnos un abrazo ni siquiera—, sino cuando, con el deseo en la boca, Rafa se fue acercando. Si tuviera que enunciar lo que, en el momento en que me eché para atrás, estalló en mi cabeza múltiplemente, diría que fue, primero, una pulsión muy consciente de dejar mi deseo así, como deseo, siempre posible y siempre imposible. Eso fue un miedo de vida. Pero también un miedo a la desintegración —a que tanto deseo fuera a desintegrarme—. Un miedo a querer más —a quedar adicto—, sabiendo que en pocas horas se iría muy lejos. Fue un miedo a la imaginada desesperación de que algo así no volviera a pasarme. Y además un miedo a estar por fuera del odio o de la herida. Porque yo estaba acostumbrado al enfrentamiento. A decir: «Jódete, macho inmundo». A decir: «Yo me muevo así, y te la chupas». Y estaba acostumbrado a espectacularizarme: a correr mariconamente en la cancha de fútbol, a partir cadera si escuchaba un insulto o un comentario represivo. Y entonces, cuando no hubo nada de eso —cuando solo hubo una posibilidad feliz—, yo no supe qué hacer. Fue como si, para poder existir, necesitara al mundo feo. «¿Estás jodiendo?», me preguntó Rafa, y yo le dije: «No, nada. Feliz viaje». Y bueno: esa fue la historia con él.

ÉXTASIS

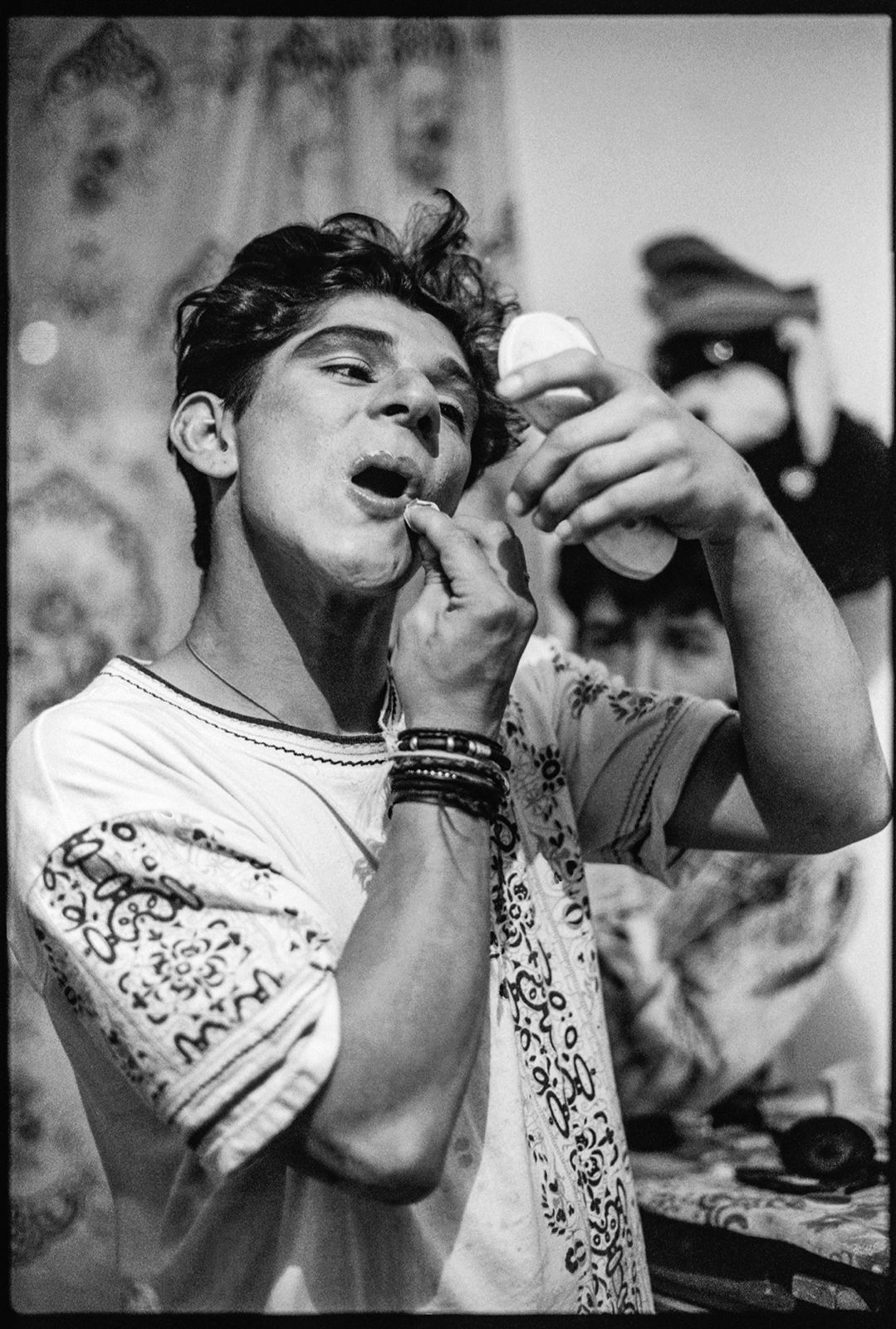

Pero volví a verlo unos años después. En la azotea de un edificio demasiado alto. En una ciudad que parecía el universo —por las luces que, arrítmicamente, unas sobre otras, atiborraban la oscuridad de un nacimiento que siempre seguía naciendo más, temblando, refulgiendo de historia sin dejar de nacer, estallándose en millones, reflejándose cada parte en el agua de un arroyo, y en las aguas del río y del mar, en las millones de ventanas que, por toda la ciudad, reflejaban su nacer sobre nacer, o su incesante reformularse—. Y esto era un universo conscientemente disfrazado del universo, magnificado y disminuido por su presencia temblante ahí mismo, durante la exposición del disfraz. Fue un encuentro que sucedió en la mejor hora de una fiesta de carnaval, que es la hora en la que los disfraces más o menos se deshacen o se quiebran, y entonces uno es mitad su disfraz y mitad una duda. «¿Y tú de qué te habías disfrazado?», me preguntó alguien con su disfraz a pedazos también. Y aquí es cuando, en la memoria de la conmoción sexual, comienzan a sonar todas las voces que le han cantado al sexo místicamente, con el aturdimiento de lo que acaba de pasar, con la conmovida sorpresa de haber vivido algo tan inédito que pareció teñir la carne de imposibilidad o fantasía —toda la música que le ha cantado al sexo con gratitud estremecida por la dicha que sucedió, al tiempo que quiere, imagina, clama por la repetición de un acontecimiento semejante: esas canciones buenísimas como «Me haces tanto bien» de Amistades Peligrosas—. «¿Rafa?» —la desconcertante experiencia de lo inverosímil—. «Hey, ¡no te lo puedo creer!». Yo no sabía que la alegría podía extrañarse tanto y con esto quiero decir que yo no sabía que podía enrarecerse de tal manera: bifurcarse en nuevos estados de alegría: en un arrebato lento y en un gozo, ante todo, reformulante—. «¿Cuántos años han pasado?». Mientras los dos hablamos de cada existencia, mirándonos, acercándonos con los disfraces que, desintegrándose, nos relevaban y ocultaban tanto del otro, una y otra vez yo me pregunté: «¿Cómo es posible que esto me esté pasando?», reconociendo que esa es una pregunta que también estalla en la vida con demasiado dolor, como permanente testimonio de la injusticia y de la desgracia—. «¿Cómo es posible que esto me esté pasando?». Y entonces, al besarnos —cuando, luego de haber sucedido, el beso se fue transformando en otra expansión: en un deseo crecido por la alegría—, me sorprendió estar viviendo algo que voy a describir como arrechantemente conmovedor. Porque, en vez de pasar de la anticipación a la insuficiencia —era un temor: que el sexo no fuera a desplegarse—, la prolongada caricia nos provocó un arrebato que me hizo olvidar lo desesperadamente agotado que estaba de trabajar. «Allá hay un cuarto», dijo Rafa. «Vamos». Y al abrir la puerta —estaba oscuro—, quitándonos los restos de cada disfraz, él dijo: «Prendamos la luz» —había una cama y un espejo y, al vernos expuestos, duplicada nuestra belleza, yo dije—: «Mejor no» —la apagué—. «Eso distrae». Y así, mientras recuerdo la intensidad que siguió en la noche y nuestra esmerada concentración en el otro, a mí me crece un deseo de contar, ya no la acción sexual, sino el pensamiento que siguió al éxtasis. El revolcón psíquico. Y lo primero es nombrar la potencia que tuvo el polvo para historizarnos inevitablemente mientras sucedía. «Quien nos viera», dijo Rafa cuando ya iba a entrar y, con esas palabras de celebración, volvimos a estar un momento en mi cuarto de principios de siglo. «Se me quitó el mareo», le dije yo, y riéndose —riéndonos—, Rafa aclaró: «Ah, no, pero yo hablaba de Barranquilla: de la primera vez que te vi». El recuerdo, por supuesto, nos instaló en el origen, es decir, en el tiempo en que tener un sexo como el que estábamos teniendo —bíblicamente injuriado: históricamente discriminado o perseguido— era, en suma, una transgresión: un cruce delicioso que, sin embargo, al fetichizar lo prohibido, en lo más hondo deseaba el conservadurismo y la ley castradora. O bueno, también podía ser cierto lo contrario: que, a través del fetiche, se sublimara un deseo de conservadurismo castrante o fascismo. «Ah», dije. El sentimiento de época se extendió hasta un rato después de que Rafa hablara y luego, poco a poco, comenzó a diluirse: en la caricia localizada que se fue haciendo total; en la penetración que empezó a acelerarse; en el gemido sonriente. Y eso es lo que, enternecido, quiero recordar con exactitud política: que, en la continuación del sexo, un tiempo tan corrosivamente doblegante quedó atrás; que algo tan incalculable como una opresión pudo desarmarse; que la persecución cesó; que por fin se cerró El Gran Ojo sobre uno. Y todo esto sucedió con la consciencia de que nunca el espíritu de una edad se queda atrás del todo: que siempre está insistiendo en reaparecer mientras continúa la vida. Pero ¿cómo no emocionarse hasta las lágrimas con la radical experiencia de haber vivido con todo el cuerpo el cambio profundo de un tiempo? ¿Cómo no conmoverse hasta más allá del sexo por haber vivido tan íntimamente semejante revolcón histórico y, entonces, durante el inesperado encuentro, haber podido olvidar para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre que la existencia podía llegar a ser a veces una rigidez aterrorizada? Esa noche, en una ciudad que parecía el universo —por las luces que, arrítmicamente, unas sobre otras, atiborraban la oscuridad de un nacimiento que siempre seguía naciendo más, temblando, refulgiendo de historia sin dejar de nacer—, yo me olvidé incluso —¿cómo decirlo?— del extenuante esfuerzo que había implicado para mí aprender a desear otra vez, con toda el alma, una alegría absolutamente física.