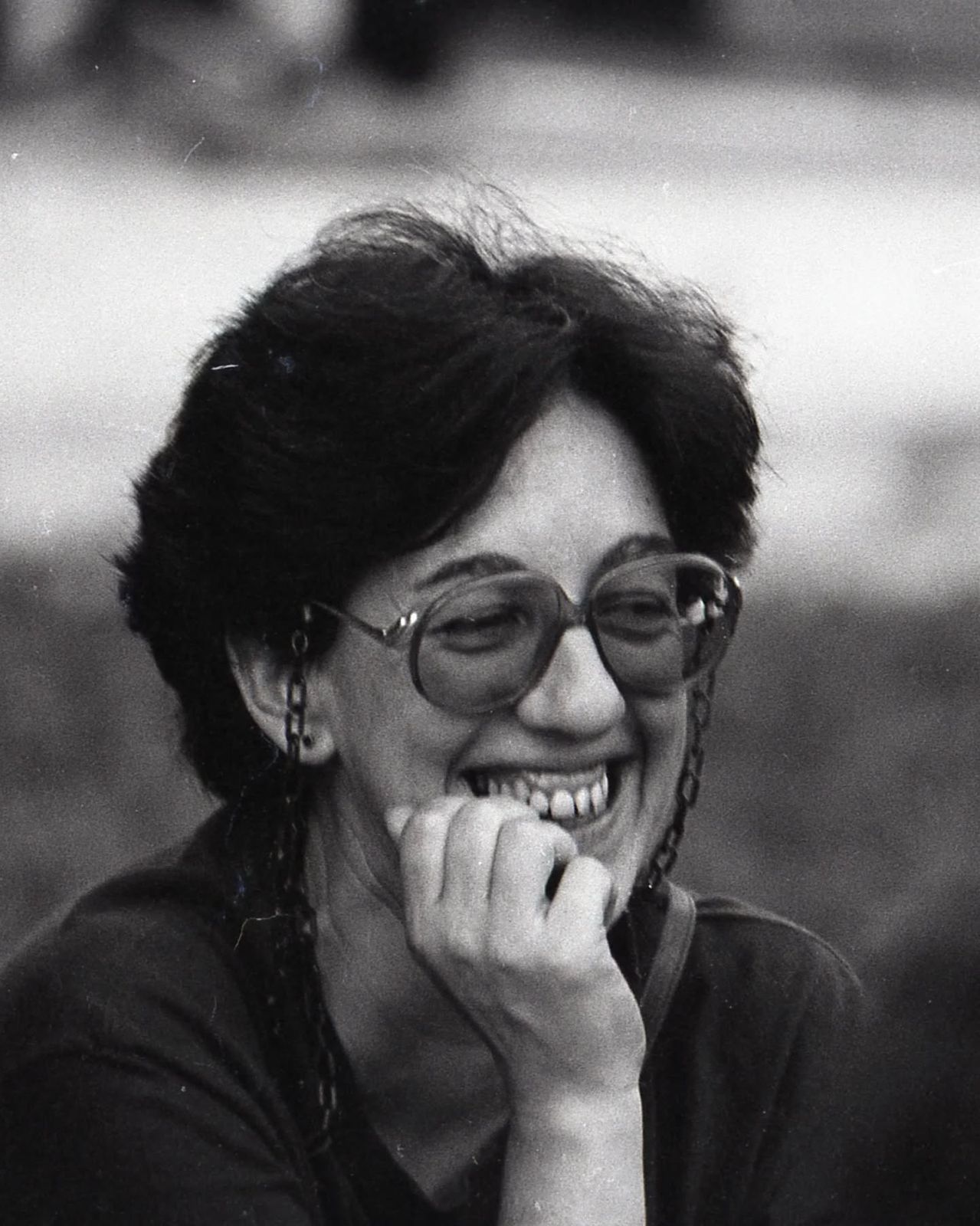

Cuando Camila Loboguerrero (1941-2025) recibió el Premio Macondo de Honor en 2024 —con el que la Academia Colombiana de Cine reconoce la excelencia cinematográfica, artística, técnica y narrativa del cine colombiano— recordó que había crecido pensando que hacer cine era exclusivo de «señores ricos y rubios de países europeos». Sin embargo, durante una larga carrera que empezó en los años sesenta y acabó el pasado 21 de junio —cuando murió a los 83 años como resultado de una infección en la vía biliar— Camila lideró películas como Soledad de Paseo (1978), María Cano (1990), Nochebuena (2008), y trabajó desde diferentes sectores de la cultura para mejorar las condiciones laborales de sus colegas de oficio. Tras muchos años de trabajo disciplinado consiguió lo que en su juventud parecía impensable: afirmarse como una gran directora del cine latinoamericano.

Camila creció en Chía, a las afueras de Bogotá, y se formó como artista en la Universidad de los Andes. Todas las películas que veía venían del norte global. Hacer cine desde este rincón del mundo, donde la escasez reinaba y la cultura tenía otras expresiones, no parecía ni siquiera una posibilidad. Esa idea se transformó radicalmente cuando llegó a París a estudiar historia del arte en la Universidad de la Sorbona. La paradoja es clara: fue en Europa donde al fin empezó a ver películas dirigidas y protagonizadas por gente en los márgenes: mujeres, latinos, afro. Eran tiempos de cambios con un Mayo Francés en ciernes.

En París, por cineclubes y amigos en común, conoció a Jorge Reyes, icónico director peruano que le abrió la puerta a un mundo nuevo: el cine hecho desde otros lugares, más allá de Europa o Estados Unidos, el cine latinoamericano. Su ejemplo la impulsó a formarse en cinematografía en la Universidad de Vincennes y regresar a Colombia para dirigir su primer cortometraje José Joaquín Barrero, pintor (1972), filmado en 8mm. «Comencé siendo pintora y descubrí que el cine era el compendio de todas las artes», dijo alguna vez.

El oro del Chocó y Educación de adultos (1972), dos de sus primeros cortos documentales, reflejan esa necesidad permanente de narrar la realidades de su país. Las producciones, que se centraron en el impacto de la explotación minera y en el déficit educativo en la Colombia rural, fueron producto de su paso como realizadora en la oficina de Radio y Televisión del Ministerio de Educación. Los primeros premios aparecieron a partir de Llano y contaminación (1973), corto en el que seguía la línea documental y la denuncia por el impacto de las industrias extractivas en el país y con el que ganó un premio en el Festival de Cine de Cartagena (FICCI) y la Medalla de Oro en Bilbao, España.

Tras cinco años en los que se dedicó a otros oficios cinematográficos como el guión, el montaje y la dirección de algunos cortos más para la Universidad de los Andes, Camila dio el paso definitivo y se estrenó como guionista de ficción con el corto Soledad de Paseo (1978), una cinta de poco más de diez minutos con algunos tintes biográficos sobre la rebeldía y la idea de seguir los anhelos. Desde entonces, se ubicó en la ficción y dirigió su primer largometraje Con su música a otra parte (1984), en el que trabajó de la mano con Beatriz Caballero, su gran amiga de vida, quien murió en febrero de 2025. En esa década, salvo por Marta Rodríguez que se dedicaba al documental, Camila era una de las pocas mujeres dirigiendo cintas en una industria machista, y apenas en desarrollo. Siguiendo los preceptos de su admirada Virginia Woolf, Camila construyó un set propio. Fue una de las primeras mujeres en rodar filmes de ficción en Colombia, un camino en contra de la corriente.

El momento cumbre de su carrera llegó con María Cano (1990), en la que María Eugenia Dávila interpretó a la lideresa sindical antioqueña. Iluminó el valor histórico de la «Flor del Trabajo» cuando su historia estaba cayendo en el olvido y se atrevió a asumir una producción mayúscula para la época: rodó en más de diez ciudades, con cientos de extras, un enorme material de archivo y un exigente diseño de producción acorde a la época narrada. Así alcanzó, finalmente, un papel relevante en panorama del cine nacional de finales del siglo XX.

«Con la claridad de Camila fue una gran experiencia. Quedé amándola y admirándola», recuerda para GACETA el fotógrafo Eduardo «La Rata» Carvajal, director de casting de María Cano, la primera vez que lo lideraba una mujer. «Me sorprendía su seguridad y suavidad en el trato con los actores, pues era un grupo muy grande». Quienes trabajaban a su lado se encariñaban. Camila leía y comentaba los guiones de sus colegas, entendía la importancia del colectivo y del buen trato entre pares. Así lo recuerda su amigo cercano, el actor y guionista Humberto Dorado: «Su ausencia va a pesar mucho porque es a través de ese tipo de cercanías que, por ejemplo, un guionista en su soledad puede avanzar». A su velorio asistieron personas que habían trabajado con ella hace décadas, y otros que, aunque la conocían hace poco, también la querían.

La artista Karen Lamassonne, directora de arte de María Cano, la acompañó por toda Colombia durante la preproducción. Allí se hicieron amigas, rieron juntas y forjaron un vínculo de apoyo mutuo por años. «Fue una mujer que le abrió el camino a muchas mujeres, pero también a hombres, porque filmó cuando era más difícil», explica. Sin buscarlo, Camila se convirtió en una de las mariacanos – como le llamaban despectivamente a las jóvenes rebeldes — del cine nacional. Cuando al set llegaban hombres que dudaban de sus órdenes, de su experticia, de si sabía dónde poner la cámara, con talento y disciplina ella les hizo frente.

Para Humberto Dorado, la carrera de Camila es una proeza: «Si ya solo el hecho de dirigir un largometraje en Colombia es una hazaña, antes era aún más difícil. Todo se hacía a puro pulso y la supervivencia de la película dependía más de su calidad que de otros factores, como sucede ahora».

Madre y ejemplo

Camila fue madre de Matías y Lucas Maldonado, hijos de Rafael Maldonado, un arquitecto que por treinta años fue su esposo y su cómplice a la hora de cumplir su sueño de hacer cine. Quedó viuda en 2001 y se volcó a trabajar de la mano de sus hijos. Ambos siguieron sus pasos y se dedicaron a las artes, el primero en el teatro y el segundo en la producción audiovisual. No fue una madre clásica: se ausentaba para rodar en otras ciudades y luchaba para lograr y proteger su independencia económica. Matías, el menor, destaca que su madre les enseñó el poder de la perseverancia: «Quisiera que la recordaran como una mujer profundamente lúcida y crítica. A veces, dolorosamente crítica».

Lucas vive fuera de Colombia, por lo que Matías se encargó de cuidar y acompañar a Camila durante sus últimos años. Su relación de complicidad desembocó en varios guiones y el papel protagónico de Matías en Nochebuena (2008), una de las últimas películas que Camila pudo dirigir. Iban juntos al cine, a los eventos sociales y al médico; de camino, ella alegaba con los conductores imprudentes. En los días anteriores al 21 de junio, sin saber lo que venía, Matías le dijo a su madre durante una conversación cotidiana que esa era la peor semana de su vida. Meticulosa y pragmática, horas antes de fallecer Camila le explicó a su hijo dónde estaba la información de su cuenta bancaria y la que necesitaría para los trámites burocráticos. Así era en el set, como madre, como esposa. «Era tremendamente práctica», recuerda Matías, «entonces, de alguna manera nos arreglaba la vida a mi hermano y a mí».

Más cine, más derechos

Camila Loboguerrero entendía que con el privilegio venía la responsabilidad. Las posiciones de poder que alcanzó las usó para promover los derechos humanos, los derechos laborales, la independencia frente a los poderosos, que tanto le preocupaba encarnar. En 2019, durante el Gobierno de Iván Duque, fue nombrada en la Misión de Sabios —un grupo de cuarenta y cinco expertos nacionales e internacionales que asesorarían al Gobierno en sus políticas públicas— y, si bien participó del proceso inicial, no asistió a la rendición de conclusiones del grupo. Explicó el motivo en una carta abierta: «Quiero que oigan a los indígenas, a los campesinos, a los estudiantes, a las madres solteras, a las mujeres violadas». En Colombia había protestas que, según organismos internacionales como Human Rights Watch, fueron reprimidas mediante el abuso de la fuerza policial. «A mí me gusta hablar de los derrotados», le decía Camila a Matías. «No me interesan los que ganaron ni los poderosos».

Cansada de caminar sola y en condiciones precarias, Camila siempre promovió el colegaje, y, firme en su propósito de abrir caminos en la industria, se rodeó de mujeres de diferentes oficios para realizar sus producciones. Trabajó en varios guiones con Beatriz Caballero, en la producción con Juliana Flórez, y en el vestuario con Luz Helena Cárdenas. Pensando justamente en mejorar las condiciones de trabajo de todos esos colegas, desde la Dirección Nacional de Cinematografía del Ministerio de Cultura acompañó la construcción de la Ley 814 de 2003, también llamada «Ley del Cine», un vuelco total para el cine nacional, que aceleró el desarrollo de la industria y evitó que rodar en Colombia significara la bancarrota. Fue un logro que le inflaba el pecho de orgullo.

La mujer que rechazaba la autorreferencia obtuvo varios reconocimientos en vida. En el fondo le gustaba que su carrera permitiera la existencia de otras, porque por mucho tiempo había sido «ella sola». En 2024, por ese acumulado de luchas le otorgaron el Premio Macondo de Honor. Lo recibió con pudor y humor, una característica vital en ella. «Ese premio siempre se lo dan a la gente que se muere y yo aún no estoy pensando en morirme». Tenía numerosos proyectos en desarrollo; su siguiente película iba a ser Volver a ver, la continuación de El oro del Chocó, uno de sus primeros cortos. Ansiaba regresar al Pacífico.

Veía cine colombiano religiosamente, a veces más de una vez al día. También iba de aquí para allá, participando en conversatorios, proyecciones y actividades que fomentaban el arte. En su último evento público, dialogó con Sandro Romero sobre su amiga Beatriz Caballero. «Esa tarde Camila se veía muy bien, muy brillante, divertida. Aun me cuesta trabajo admitir que Beatriz y Camila ya no están. Poco a poco, una generación va desapareciendo para siempre», señala el dramaturgo, y la resalta como una figura esencial para la historia del país. «Camila Loboguerrero, junto a Francisco Norden, Lisandro Duque, Carlos Mayolo, Luis Ospina, Marta Rodríguez y tantos más, pusieron los cimientos para que, hoy por hoy, el cine colombiano, instalado en la era digital, pueda tener una continuidad y una personalidad».

Camila Loboguerrero no solo soñó con un país con las condiciones materiales para construir narrativas propias, sino que trabajó a lo largo de su vida para que eso fuese posible. Se concentró en alentar un gremio que construyese una identidad visual que retratara las múltiples tragedias y victorias de la sociedad colombiana. Que se viese al espejo y se apartara de la hegemonía del cine de hombres blancos. Reclamó un cine «nuestro», como solía denominarlo. A lo largo de esa batalla le plantó cara a los obstáculos y, gracias a su terquedad y brillantez, no murió sin ver una Colombia donde —como lo reclamó en su discurso en los Premios Macondo— finalmente se estaba haciendo un cine «en el que las mujeres también podían ser protagonistas». Antes de irse la acompañó la certeza de haber contribuido a que en la pantalla grande fuesen cada día más comunes los nombres de mujeres directoras. Camila Loboguerrero caminó para que Laura Mora, Libia Stella Gómez, Laura Huertas Millán, Patricia Ayala, entre otras más, pudiesen volar.

Ministerio de Cultura

Calle 9 No. 8 31

Bogotá D.C., Colombia

Horario de atención:

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (Días no festivos)

Contacto

Correspondencia:

Presencial: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

jornada continua

Casa Abadía, Calle 8 #8a-31

Virtual: correo oficial –

servicioalciudadano@mincultura.gov.co

(Los correos que se reciban después de las 5:00 p. m., se radicarán el siguiente día hábil) Teléfono: (601) 3424100

Fax: (601) 3816353 ext. 1183

Línea gratuita: 018000 938081 Copyright © 2024

Teléfono: (601) 3424100

Fax: (601) 3816353 ext. 1183

Línea gratuita: 018000 938081

Copyright © 2024