En los últimos años, América Latina no ha escapado de la universalización de las políticas multiculturales identitarias y de la consecuente normalización de las marginalidades diversas. A su vez, en el marco de los proyectos decoloniales, el debate sobre la sexualidad desde una perspectiva queer ha permitido incorporar nuevos horizontes a las luchas decoloniales a partir del reconocimiento de la heterogeneidad.

Esta relación problemática entre lo queer y lo decolonial ha promovido el desarrollo y la consolidación de movimientos sociales que defienden la sexualidad como una forma legítima de diferencia y consideran fundamental que sea ejercida con todas las garantías y libertades. Se reclama para las sexualidades marginales tanto un estatus de ciudadanía como las garantías para el ejercicio legítimo de placeres no normados, dando cuenta de la doble condición de la sexualidad en América Latina: es al mismo tiempo heredera de la heteronormatividad de la modernidad y de su régimen colonial.

En este escenario problemático, el colectivo Yo No Soy Esa, activo desde 2005 y conformado por un grupo de base en el que participan Catalina Rodríguez, Santiago Monge y Víctor Manuel Rodríguez-Sarmiento, se creó con el propósito de responder también a la urgencia de poner en marcha formas de activismo político que establezcan una relación productiva entre prácticas artísticas y movimientos sociales que las desarrollen y teóricas cargadas de crítica, activismo y asociatividad con sujetos sociales y propuestas culturales más amplias. Este modo de actuar queer y decolonial en el contexto de la institución arte no pretende sacar a los artistas queer del clóset ni pensar que sus trabajos son queer debido a su sexualidad. El hecho de que artistas se definan como queer no convierte sus trabajos en queer, así aborden asuntos queer. Pensamos en estos proyectos y los trabajos de algunos artistas queer como un modo productivo de pensar y crear espacios de ser, hacer y significar «otros» gobernados por placeres alternativos y modos diferentes de solidaridad y afecto.

Estas circunstancias dieron forma al colectivo Yo No Soy Esa, heterogéneo y móvil por naturaleza. Aunque sus miembros desarrollan proyectos independientes, hemos compartido la realización de tres exhibiciones: ¡Un caballero no se sienta así! (2003), Yo no soy esa (2005) y Soy mi propia mujer (2011), que se relatan a continuación.

¡Un caballero no se sienta así!

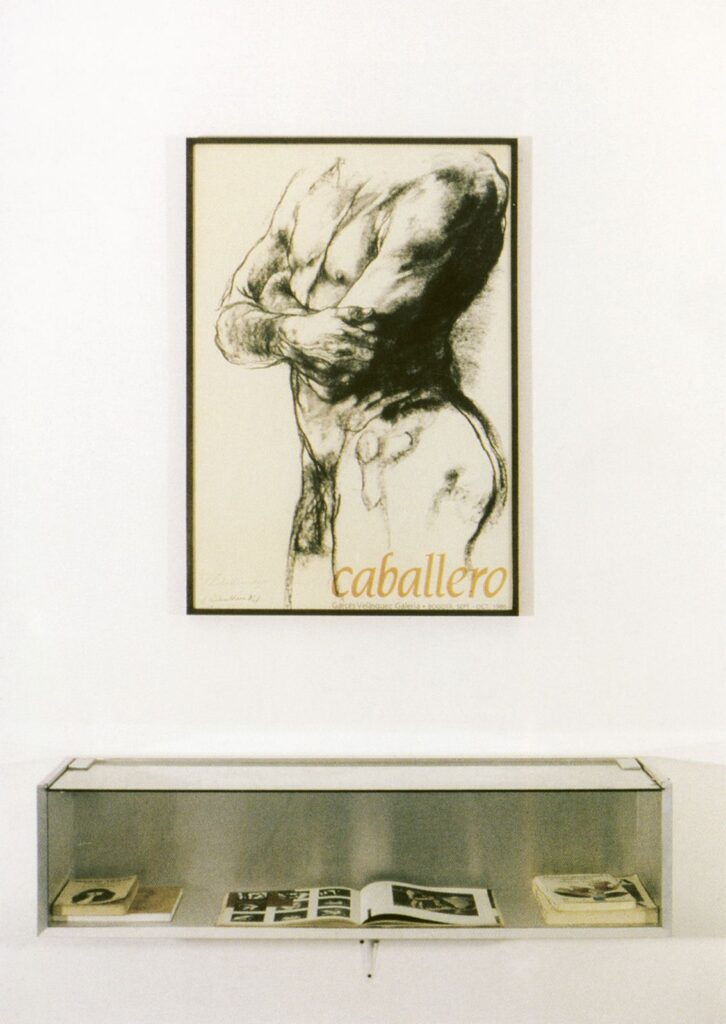

La primera exposición tuvo lugar en diciembre de 2003 y fue dedicada a los usos sociales del trabajo del artista colombiano Luis Caballero por las comunidades queer. Caballero nació en Bogotá en 1943 y murió en 1995 de una enfermedad relacionada con el sida. Aunque sus trabajos tempranos han sido asociados con el pop art, Caballero desarrolló una exploración del desnudo masculino. Junto con cuerpos masculinos individuales, también produjo una suerte de escenarios bidimensionales donde grupos de cuerpos se mezclan en medio de la ambigüedad propia de lo que Barthes llamara jouissance: una suerte de gozo cercano a la muerte y al orgasmo.

En 1990, cuando Caballero produjo El gran telón —un lienzo enorme de seis metros cuadrados— en la Galería Garcés Velázquez —hoy Alonso Garcés Galería— en Bogotá, reveló los vínculos entre su trabajo, el deseo homoerótico y la condición desobediente de la sexualidad. Caballero citaba fuentes como la imaginería religiosa de Cristo moribundo, videos de su autoría que registraban las orgías que solía organizar en su apartamento, así como fotografías de hombres jóvenes violentamente asesinados registrados en el periódico El Espacio. Refiriéndose a los vínculos entre su trabajo y el erotismo, Caballero dijo:

«Para mí, el erotismo es uno de los más importantes elementos de mi trabajo en términos tanto conscientes como inconscientes. Desde que empecé a pintar solo he representado el cuerpo humano, puesto que es el único tema que me apasiona y a través del cual puedo expresar casi todo… Lo que me interesa no es producir una “obra de arte”, lo que quiero es trabajar con la gente, trabajar con esa persona que deseo, pero no tengo. En ese sentido, es una pintura de la frustración» (Ramírez, 1978).

Justo antes de su muerte en 1991, la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá organizó la exposición «Retrospectiva de una confesión», visitada masivamente. De su intención de desplegar la «obra de arte» de Caballero con una investigación curatorial impecable y detallada cronológicamente, sus visitantes queer la fueron transformando en una excusa para encontrarse, intercambiar números de teléfono, fijar una cita, al punto que los sábados era bastante difícil acceder a los baños públicos de la biblioteca ubicados en el primer piso.

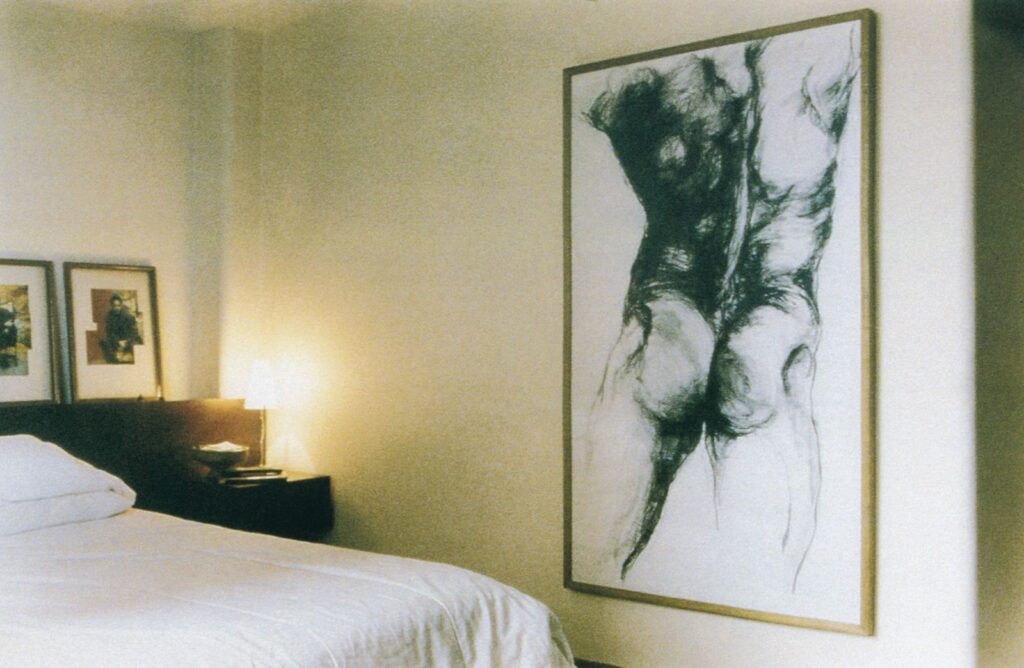

Esta apropiación queer de la exposición era de esperarse. El trabajo de Caballero —más allá de la institución arte o a pesar de ella— ha jugado un papel crucial en promover una suerte de sentido de identidad entre las comunidades queer en los centros urbanos colombianos. Es bien sabido que la gente gay usa su obra —sea esta un afiche, un lienzo o un grabado— para decorar sus entornos inmediatos como bares, cafés, peluquerías o sus salas y comedores. En formas variadas, hacen una afirmación acerca de su homoerotismo que es al mismo tiempo pública y oculta. Como el trabajo de Caballero es percibido como virtuoso y «excelente», así como un indicador de buen gusto, las comunidades queer lo usan como «arte» y al mismo tiempo como un código secreto para la identificación mutua. Parecen relacionarse con el «arte» de la misma manera que el propio Caballero: no por el arte mismo sino por la forma como esa experiencia permite movilizar el deseo homoerótico.

Aunque la posibilidad de realizar una exposición acerca de las apropiaciones queer del trabajo de Luis Caballero surgió en esa retrospectiva, solo hasta 2003 fue posible organizarla.

La exposición tuvo como título ¡Un caballero no se sienta así!, el cual surgió a partir de una conversación informal con un colega. Luego de escuchar mi interés en las apropiaciones perversas de la obra de Caballero, el amigo me relató una anécdota sobre precisamente los usos sociales de la obra:

«Un hombre gay compró un dibujo de Luis Caballero y lo instaló en el comedor. Para celebrar, el propietario orgulloso organizó una cena con sus amigos gais e invitó a su mamá. Ella llegó antes que los otros invitados para ayudar en los detalles de fiesta y una vez inspeccionado el comedor y los arreglos de la mesa, “descubrió” el dibujo. Molesta, se dirigió a su hijo y al señalar el dibujo con el dedo preguntó: “Mijo, ¿qué es esto?”. Orgulloso, él respondió: “Mami, ¡es un Caballero!”. Ella atacó: “¡Un caballero no se sienta así!”».

La exposición planteaba poner en cuestión el rechazo de la institución arte a examinar la relación entre arte y sexualidad y a explorar las construcciones culturales de la sexualidad en torno a los objetos y las prácticas del arte. Reflejaba el interés de artistas, especialistas en estudios visuales y culturales y curadores en los usos sociales del arte que están al margen de la institución arte donde estos objetos devienen cargados con significados inesperados y se vinculan con subculturas marginales.

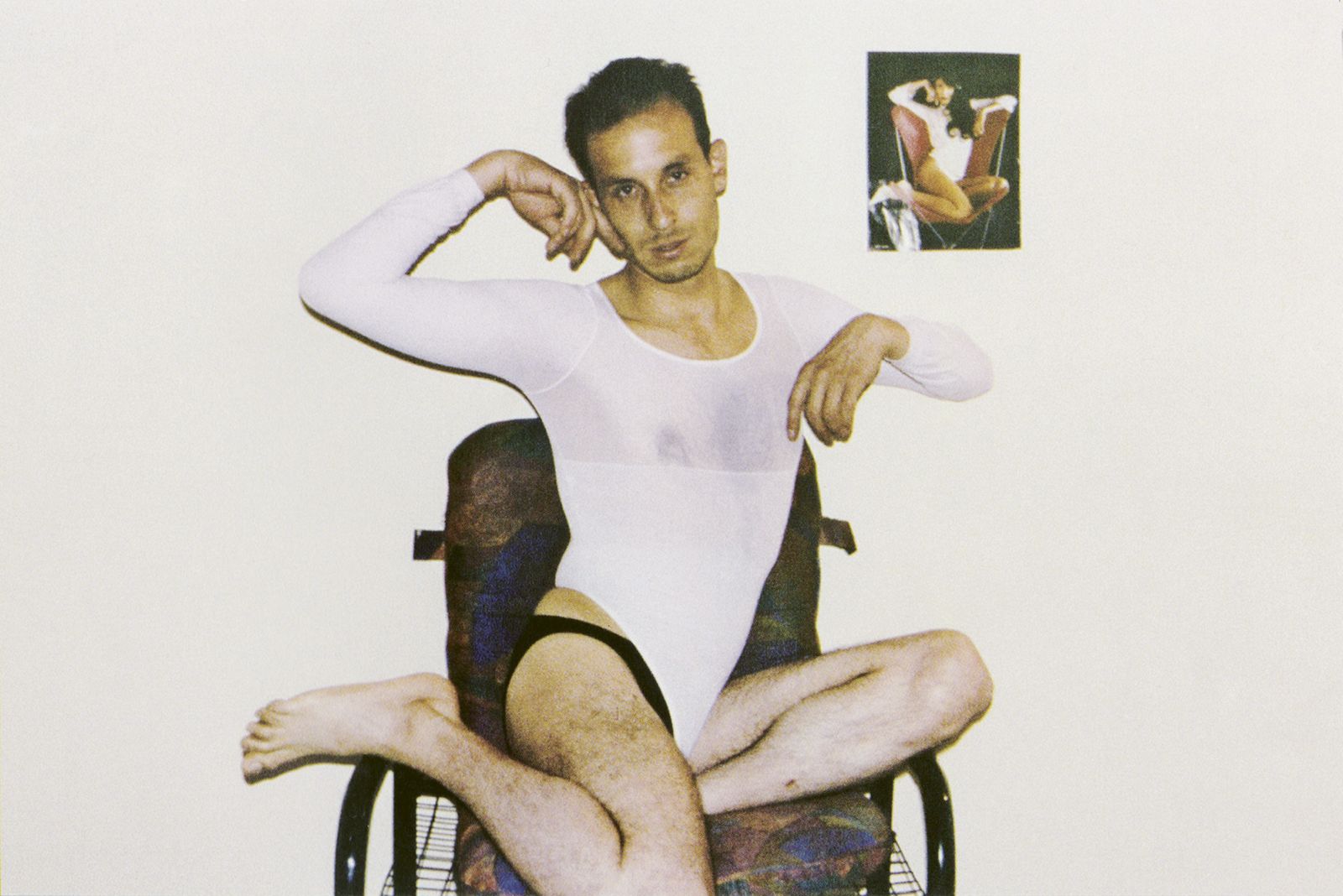

La exhibición hacía énfasis en la forma como las colecciones privadas implican a su dueño, no solo en asuntos de buen gusto, sino como afirmación de la identidad, es decir, la exhibición se estructuró en torno a «colecciones» que simultáneamente «exponían» tanto al artista como al coleccionista. Para subrayar el aspecto de las apropiaciones queer del arte, la exposición de las colecciones fue acompañada de fotografías de apartamentos de Bogotá donde se mostraba el contexto visual y social en el que se desplegaban las obras. Incluyó también trabajos de artistas colombianos contemporáneos que investigan la construcción cultural de la sexualidad a través del dibujo, la pintura, la fotografía y el video. La idea era presentar trabajos y colecciones queer con el ánimo de abrir nuevos enfoques visuales y políticos acerca de la contingencia social de la sexualidad, e ilustrar la diversidad de enfoques y modos de abordarla.

En el caso de las colecciones, vale la pena resaltar el trabajo de Elías Heim, Dotación para museos en vías de extinción, propiedad del coleccionista caleño Rubén Lechter, y los trabajos de Gustavo Turizo y Gustavo Castillejo sobre la colección de Gustavo García, en Barranquilla. Estuvo también la colección de Juan Mejía del trabajo de Wilson Díaz y la obra Toho de Miguel Ángel Rojas producida en los setenta, que no había sido exhibida antes, y, podría decirse, era de su colección privada. Más que una exposición de arte «gay», la muestra buscaba también irrumpir en la construcción de la sexualidad basada en el binarismo del género con trabajos que exploraban la definición de la masculinidad (Juan Pablo Echeverri, Juan Mejía y Wilson Díaz), así como las diferencias culturales y transgresiones del género (José Alejandro Restrepo, Santiago Monge, Juan David Giraldo, Catalina Rodríguez, Nadia Granados). También se invitó a artistas que hacen lecturas queer de íconos nacionales y de la cultura popular, como Pablo Adarme y Santiago Monge, quienes exploran las imágenes de Bolívar y la Mujer Maravilla.

Sobre los usos sociales de la exposición, a la entrada de la Galería Santa Fe, ubicada en ese momento en el Centro Cultural Planetario Distrital, fueron colocados dos anuncios:

Primer anuncio

Prohibida la entrada a menores de 18 años.

Segundo anuncio

La Galería Santa Fe informa al público:

«La exhibición ¡Un caballero no se sienta así! explora la relación entre arte y sexualidad. Se ruega a los visitantes tener en cuenta este hecho al entrar a la exposición. Se recomienda que personas menores de 18 años lo hagan en compañía de un adulto responsable».

Los dos textos tienen implicaciones culturales y políticas diferentes. Mientras el primero prohibía el ingreso a menores, sugiriendo un vínculo entre los trabajos y la pornografía, el segundo invitaba a los visitantes a examinar las obras en contextos sociales y culturales más amplios. La exhibición se encuentra entre las más visitadas en la historia de la galería y seguro entre sus visitantes había menores. Los anuncios fueron colocados luego del escándalo que suscitó la exposición en los medios masivos locales y nacionales y de las declaraciones del director del Centro Cultural, quien repudió la muestra argumentando que la exposición era pornográfica e implicaba un alto riesgo, al ser el Planetario un lugar visitado por miles de niños. Algunos noticieros y periódicos cuestionaron la validez artística de las obras exhibidas y pidieron respeto por las sensibilidades del público. Otros defendieron el vínculo entre arte y sexualidad. Ambas posturas compartieron el conflicto que aparece cuando las diferencias sexuales y de género se discuten en espacios sociales y se preguntaron por el papel de la institución arte en estos conflictos.

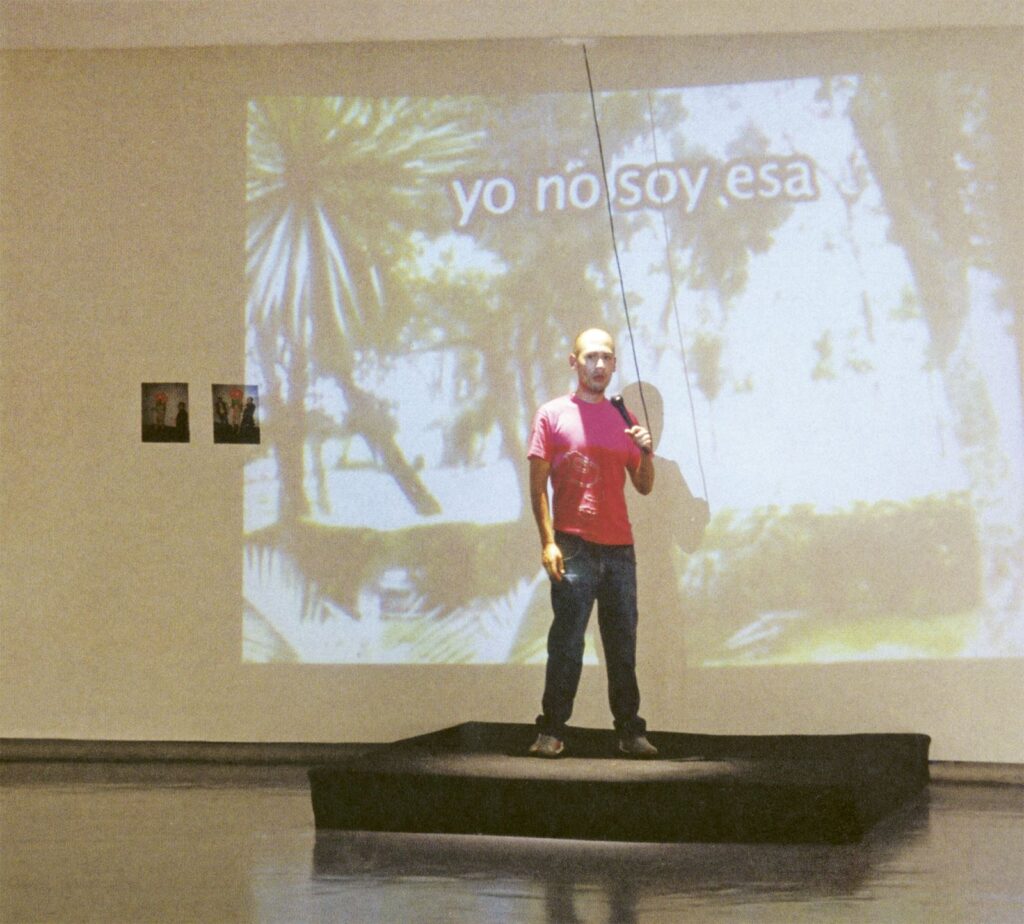

Yo no soy esa

Al querer propiciar proyectos más colaborativos que vincularan a la comunidad queer y sus búsquedas por construcciones visuales y culturales de autorrepresentación, formalizamos el colectivo de artistas, curadores y organizaciones culturales en torno a formas de activismo queer. Más adelante, el colectivo se llamaría Yo No Soy Esa, tomando el nombre de la segunda exposición, que puede ser vista como una continuación de «¡Un caballero no se sienta así!», y que tuvo lugar en diciembre de 2005, también en la Galería Santa Fe.

El colectivo propuso que la exhibición se ocupara de las escenas queer de resistencia en Bogotá, durante las décadas de 1970 y 1980. La exhibición debía mostrar memorias, trabajos y proyectos colectivos que funcionaron en esos años como formas de afirmación y de resistencia. La exposición incluyó trabajos de arte, objetos y material impreso de promoción de sitios de encuentro gay. Ante la ausencia de dicho material, se propuso una exhibición abierta donde los espectadores y la comunidad queer llevaron lo que consideraron valioso para ser incorporado en la muestra. Una drag queen, por ejemplo, aportó su vestuario, pelucas y coronas heredadas de su tía.

«Yo no soy esa» utiliza el título de la famosa canción de la española Mari Trini. Como punto de referencia, la exhibición se concentró en el trabajo del artista colombiano Miguel Ángel Rojas, quien ha explorado la relación entre arte, sexualidades queer y espacio público. Sus piezas fotográficas más famosas se agruparon en las series que llevan como título Antropofagia, Mogador e Imperio, los últimos dos títulos se refieren a salas de cine pornográfico en Bogotá que han desaparecido hoy por los planes de renovación urbana del centro de la ciudad. Las fotografías exponen encuentros sexuales en baños, así como los rituales empleados por los participantes para llamar la atención entre ellos, demostrar interés, acercarse, tener sexo y desplegar su deseo. En razón a su naturaleza clandestina y a las condiciones precarias de luz, las fotografías llevan la sensibilidad de la película a sus límites. Las imágenes están fuera de foco, granuladas y sobreexpuestas, lo que las hacen profundamente sublimes y conmovedoras.

No hay duda de que la serie Faenza juega con los códigos y modos de la institución arte. Sin embargo, no le pertenece. La serie parece resistirla y reivindica la subcultura marginal de la cual emerge. Mientras introduce las prácticas de esta subcultura en el ambiente «seguro» de la institución arte, Rojas nos hace saber que esas imágenes no revelarán nada. Antropofagia se le escapa al deseo, la diferencia cultural siempre aparecerá como un objeto minúsculo, fuera de foco e incomprensible que nunca estaremos en capacidad de atrapar.

El interés de Rojas en la subcultura queer fue expandido en la exhibición «Yo no soy esa» al evocar las memorias y ambientes visuales de tres sitios emblemáticos de la Bogotá de entonces: los bares gais, los cines XXX y los parques. Además de reunir los trabajos de arte más relevantes, el colectivo los presentó junto con otros materiales visuales y escritos de tal forma que pudieran registrar algo de la atmósfera y la estética queer de ese momento. La exhibición se pensó entonces no como un ejercicio de apreciación de obras sino como un dispositivo que provocara significados y asociaciones entre formas de ser y vivir.

Con esta ética en mente, la Galería se organizó como un escenario donde pudieran «pasar cosas». Antropofagia de Rojas fue exhibida en gran formato acompañada por sillas de cine especialmente prestadas para la ocasión por la discoteca gay Theatron, que hoy logra albergar cerca de cinco mil personas en su recinto. Y de acuerdo con un guardia de seguridad, «pasaron cosas». Dijo ser testigo de parejas gay intercambiando teléfonos y concretando citas.

Ante la ausencia de documentación escrita y visual, el grupo grabó historias acerca de bares, parques, saunas y cines del período. Audífonos caían del techo de la galería para que la gente pudiera oír estas historias. La vista hacia el parque de la Independencia estuvo disponible para recordarlo como un sitio de encuentros sexuales importante para la gente gay en los años setenta. Un karaoke fue instalado para que los visitantes pudieran hacer mímica o cantar Yo no soy esa a partir de la modificación de la pista que hizo la artista Catalina Rodríguez al alterar la voz de Mari Trini para desplazarla hacia una voz de registro masculino, cuyo intérprete ficticio llamó Manolo Beltrán. Había también retratos de las drag queens más famosas de Bogotá, muchas de las cuales siguen activas en el medio. Orgullosamente, facilitaron vestuarios y accesorios que solían usar en La Pantera Roja, el bar de drag queen más antiguo y famoso de la ciudad, hoy desparecido por el brutal asesinato de su dueño.

Mientras ¡Un caballero no se sienta así! fue objeto de un tratamiento hostil por parte de la prensa, incluyendo las advertencias para que no fuera vista por el público, Yo no soy esa fue recibida en medio del furor multicultural que da paso a formas nuevas de normalizar lo marginal e integrarlo a la totalidad de lo social. En el artículo que lleva el mismo título de la exposición, publicado por la revista Semana del 16 de diciembre de 2005, María Fernanda Moreno invitaba a la gente a realizar un viaje por la subcultura queer, especialmente a «aquellos que permanecen sumidos en la ignorancia, la intolerancia y el prejuicio. El año nuevo les dará una visión que abrirá el espacio para las diferencias y, sobre todo, para el arte». El mismo tono fue usado por el editor del periódico nacional El Tiempo en su nota «Memorias de una Bogotá gay», de enero 18 de 2006.

Una anécdota final. El día del cierre de la exposición Yo no soy esa, la galería organizó una fiesta con la participación, entre otros, de las drag queens más famosas de Bogotá. En lugar de ser vistos como objeto de representación artística, los espectadores se convirtieron en protagonistas que ejercieron el derecho a representarse a sí mismos. Esto es importante si pensamos en la historia de la serie La Vía Láctea, de Rojas: después de ser exhibida en la Galería Garcés Velázquez como un trabajo de arte, y después de ser ampliada por los vendedores de arte por razones comerciales, la serie fue finalmente exhibida en el marco de un trabajo colaborativo queer y retornó a la subcultura que le dio origen.

Soy mi propia mujer

En razón a la celebración de los diez años del Ciclo de Cine Rosa y del Foro Académico Rosa, el Instituto Pensar de la Pontificia Universidad Javeriana propuso la realización de una exhibición que diera cuenta de las memorias del ciclo y el foro, e invitaron al Colectivo Yo No Soy Esa a realizar la curaduría y orientar los procesos de investigación y archivo propios de un proyecto de este tipo.

Tanto el ciclo como el foro han participado en la creación de condiciones culturales, sociales y políticas para el ejercicio de los derechos de las poblaciones LGBTI (hoy LGBTI+) y otras sexualidades diversas en Bogotá y el país. El título de la muestra rindió homenaje al director alemán Rosa von Praunheim, quien dio nombre al ciclo, tomando prestado el título de su documental Soy mi propia mujer (1992), basado en la biografía del travesti alemán que creció con el nombre de Lothar Berfelde y luego lo cambió por el de Charlotte von Mahlsdorf. El filme relata la vida difícil de Charlotte en medio de los regímenes nazi y comunista. Visitando la tumba de su madre, Charlotte recuerda su insistencia en que buscara una mujer y se casara. Charlotte le respondía: «Madre, soy mi propia mujer».

La propuesta curatorial se estructuró en cinco ejes temáticos y contó con dispositivos museográficos y de montaje propios a su naturaleza. 1. Memoria del Ciclo Rosa: afiches, películas, objetos y textos relevantes sobre los diez años del ciclo de cine y el foro académico. Para ello se dispuso de un cuarto oscuro donde se presentaron ediciones de películas importantes del ciclo. 2. Exhibiciones y propuestas artísticas más relevantes que abordaron la relación entre prácticas artísticas, sexualidad, representaciones culturales y conflicto social en los diez años. Se seleccionaron «¡Un caballero no se sienta así!», «Yo no soy esa», «Los caribes» (Galería Santa Fe, 2006) y «Re-generados» (Galería Cuarto Nivel, 2009). 3. Formas de representación cultural y visual propias de las organizaciones culturales activistas LGBTI, resaltando su iconografía, modos de habitar y marcar el espacio público y privado y las representaciones visuales promovidas por las organizaciones. Se dispuso de un espacio para que cada organización, secuencialmente, tuviera la oportunidad de «exhibirse». En la inauguración se leyeron poemas de Lorena Duarte, quien relataba las historias de repudio y orgullo debido a su transformación de género. Asímismo, un grupo de adolescentes del Centro Comunitario lgbti de la localidad de Chapinero (la localidad que se supone cuenta con la más alta población LGBTI en Bogotá) realizó un

flashmob. 4. Registros en video y fotografía acerca de la manifestación pública y la performance del cuerpo político sexualizado en el espacio público en ocasión de las marchas por la ciudadanía LGBTI, las manifestaciones frente a la caída de la Ley de Parejas en 2001, entre otros. Para ello se dispuso una pared donde los visitantes aportaron imágenes, recortes de prensa y material visual divulgativo. 5. Debates públicos y conferencias acerca del vínculo entre arte, sexualidad, representación cultural y agenda política. Las organizaciones contaron con el auditorio Oriol Rangel, del Centro Cultural Planetario Distrital, para la presentación de sus reflexiones y memorias activistas. Entre ellas vale la pena resaltar las charlas del Colectivo Entretránsitos: conversatorio sobre homofobia o transfobia en la escuela; taller sobre cuerpo o género en el contexto de la transmasculinidad; la del Colectivo de Hombres y Masculinidades: autorrepresentación del trabajo en masculinidades; y el foro público: Conviviendo con la homo-lesbo-bi-transfobia en la Escuela Básica y Media. Participaron Promover Ciudadanía, Entretránsitos, Pontificia Universidad Javeriana e Instituto Pensar. Asímismo, hubo charla y presentación de videos de la artista Janca.

Los materiales auditivos, visuales y documentales, las piezas artísticas representativas de las exposiciones, los artefactos culturales propios de las culturas LGBTI de la ciudad se dispusieron como dispositivos que apuntaba a promover la reflexión entre los cruces y préstamos entre los distintos campos sociales (artístico, cultural y sexual), demostrando las transformaciones mutuas a raíz de estas contaminaciones y la condición cultural y política que subyace a la producción y circulación de los artefactos artísticos y culturales asociados con la sexualidad. Junto a las «exhibiciones» de sus dispositivos visuales y culturales, las organizaciones sociales realizaron actividades paralelas de acuerdo con su naturaleza: conferencias, talleres de representación y transformación del cuerpo, divulgación de sus agendas, entre otros.

La galería se dispuso como gran avenida en cuyas paredes aparecían las siluetas de espacios emblemáticos públicos y privados. Allí estaba la silueta del Planetario Distrital, donde se realizaron las exposiciones emblemáticas, y la del Teatro Municipal Jorge Eliécer Gaitán, que ha albergado el ciclo todos estos años. Estas siluetas de edificios públicos alternaban con siluetas de salas adornadas con el afiche memorable de Luis Caballero y la de un bar gay con su karaoke donde de nuevo se cantaba «Yo no soy esa» de Mari Trini. En el centro, una alfombra roja hacía las veces de una calle para el despliegue y autorrepresentación de cuerpos sexualizados. Esta aparente dicotomía entre lo público y lo privado era relevante. Era necesario subrayar dos aspectos cruciales: la expresión del cuerpo íntimo sexualizado en el espacio y la condición pública de los actos privados. Es decir, resaltar que la sexualidad no es un acto privado, sino que es un factor estructurante de la personalidad y de las relaciones sociales que ocurren, por supuesto, más allá de la alcoba.

En el contexto de las nuevas topografías políticas de la sexualidad en América Latina, algunos artistas, colectivos activistas y movimientos sociales radicalizan sus luchas y articulan nuevas formas de representación social que promueven nuevos vínculos entre arte y política. Inspirado en Anthony Giddens, Arturo Escobar sostiene que el impacto de la modernidad es hoy más profundo y universal que nunca. No solo porque su sueño —o pesadilla, como él le llama— continúa basado en la exclusión masiva y la explotación del tercer mundo, sino porque aún sigue siendo blanco, heterosexual, masculino y occidental. De la misma forma que la institución arte continúa involucrada en matrices coloniales y construcciones culturales normalizadoras de la sexualidad, los sectores «otros» persisten en desafiarla, usando el arte para inventar posibilidades de vida impensadas, que están al mismo tiempo dentro y fuera de la modernidad y su correlato colonial. Experiencias como la del Colectivo Yo No Soy Esa pueden más bien pensarse como dispositivos que facilitan escenario de negociación, conflicto y resistencia queer, agrupando comunidades avergonzadas o «sonrojadas» y sumándose a aquellas situaciones que, como describe Eve K. Sedgwick, vibran con el acorde queer.