Este artículo hace parte del especial sobre Fernando Vallejo publicado por GACETA en 1998. Léelo completo aqui.

***

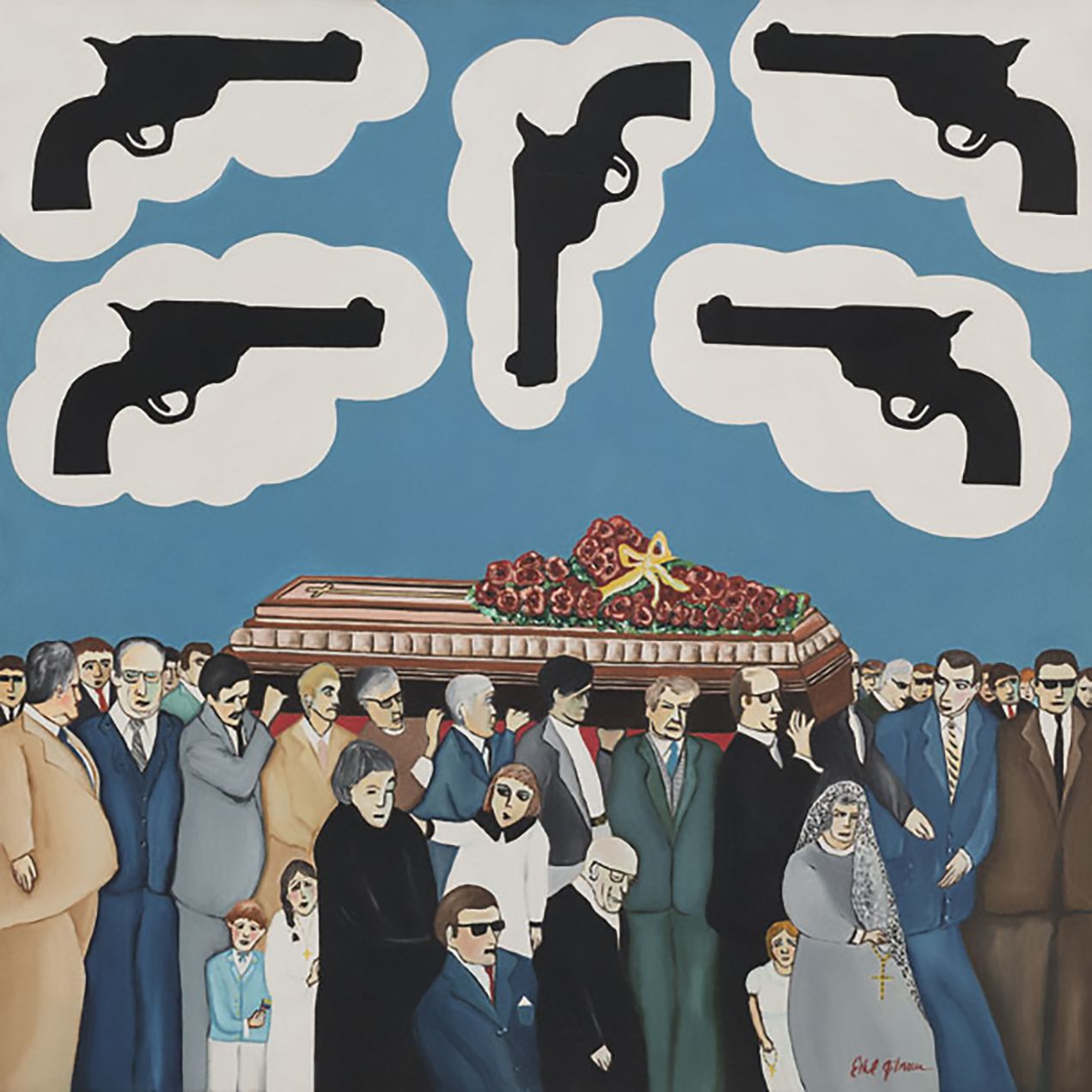

El narrador de La virgen de los sicarios repite que él no inventó nada, que cuando nació ya el mundo estaba hecho y no es culpa suya si cuando aterrizó ya era así. ¿Cómo? Con «muchachitos, a veces niños, que matan por encargo». Con avisos que dicen «se prohibe arrojar cadáveres». Con ladrones que matan por un par de tenis. Con «jóvenes asesinos assinados». Con «muertos vivos» hablando de robos, de atracos, de asaltos, de otros muertos. ¿Acaso se nos había olvidado que nuestro mundo incluye todo esto? ¿Acaso hemos terminado de comprender, con el pensamiento y la carne, las implicaciones de que nuestra sociedad sea como es?

Vallejo nos refregará esta realidad en la cara, pero no sin una segunda intención: conducirnos a ella, venga como venga, al menos en el papel. Consciente sin embargo de que «la humanidad necesita para vivir mitos y mentiras porque si uno mira la realidad escueta se pega un tiro», el narrador nos dará pequeños sorbos antes del amargo trago final: una delirante visita a la morgue, allá donde «algún día, cuando menos lo pensemos, queriendo o no queriendo, iremos a dar a ver si sí o si no». Entrar al «anfiteatro» de Medellín, donde se suceden las imágenes para cortar el aliento y las visiones de los surrealistas parecen juegos de niños, es como ingresar a las entrañas de esta sociedad donde «nos están matando a todos vivos». Pulsar nuestro corazón en las tinieblas.

La virgen de los sicarios nos introduce al horror que habita el mundo. Nuestro mundo. Celine dice que «somos vírgenes del horror como lo somos de la voluptuosidad». Pero no hay que hacerse ilusiones: no es la literatura sino la vida la que se reserva el derecho último de arrebatarnos nuestra inocencia. Vallejo simplemente nos limpiará el camino para que el día que nos estrellemos con la realidad no digamos que nadie nos había advertido. Asesinato tras asesinato, atraco tras atraco, Vallejo va haciendo desfilar la «puesta en escena» de nuestra violencia. No la violencia de los países vecinos, que puede parecerse pero no será nunca la misma, ni la de Bosnia-Herzegovina o Ruanda, sino la nuestra, aquí y ahora. Estas experiencias negativas de la existencia humana que nos unen al sufrimiento de muchos otros hombres, hoy mismo, en cientos de otros lugares del mundo, pero también en el pasado y seguramente en el futuro.

Sentir la realidad

¿Ha pensado el lector cuándo siente mejor la realidad? No qué le gusta más de la realidad, si el sol, la luna y las estrellas, sino cuándo la siente mejor. Vallejo ya descubrió ese momento: «Cuando mejor siento la realidad es con lluvia y relampagueo», escribe en Entre fantasmas. Quien habla en estos términos ha desarrollado un marcado «gusto por lo real». Esto no quiere decir, por supuesto, estar encantado por lo que está pasando allá afuera, sino «amar lo real porque es lo real, una fuente de individualidad, de detalles, de singularidades, tener el gusto de lo real porque lo real tiene un sabor, porque es incluso la escuela misma del gusto»

El narrador de La virgen de los sicarios nos revelará poco a poco «la realidad», con todo lo que tiene ésta de horrible e injusta, pero de cierta. Descubrirá la hermosura en lo feo. Nos contará de los olores a manteca rancia, del bullicio permanente y del vallenato, «ritmo de los muertos», del tono con que hay que hablarle a un taxista para que obedezca, y por qué cortan en ocho las servilletas de papel en los restaurantes. No hay detalle que se le escape a este agudo observador, que sabe incluso a quienes sí y a quienes no remedan los mimos en las esquinas: a los decentes desamparados sí, a los malechores carga puñales no. Consideraremos con su protagonista «lo que fuimos y lo que ya no somos más y la magnitud del desastre», hechizados por su voz, al mismo tiempo exasperante y odiosa, lúcida y brillante, que retumba en este mundo que nos llega a nosotros en bloque, crueldad y fealdad mezcladas.

Vallejo, biógrafo de Porfirio Barba Jacob, sabe de qué habla el poeta cuando escribe en una carta a un amigo suyo: «Luis Felipe, hermano mío en Gustavo Adolfo Bécquer: siempre tendrás que arrepentirte de tu noble y sencillo espíritu soñador, de tu prosapia lírica, que solo inicia las cosas, cuando temiendo levantar el velo de Isis, como con miedo de la hiriente realidad del misterio; de tu “volverán las oscuras golondrinas” que es poesía, pero que no es realidad. Siempre me doleré que no seas un poco más violento, con más orgullo de ángel rebelde».

Atento a esta voz, Vallejo descenderá encarnado en un viejo gramático, compañero de amores y crímenes de un sicario, que él llama su Ángel Exterminador. Al paso de esta peligrosa pareja caerán no sólo varias decenas de hombres sino unas cuantas creencias enquistadas en el imaginario nacional. Como aquella de que la invención supera y transforma la realidad. «¡Surrealistas estúpidos!», los increpa el narrador desde la morgue. Es hora de considerar lo que es. Del fabulador de mundos dar el salto al autor que escruta la realidad que nos tocó vivir; del escritor que toma una prudente distancia de lo real con su narrador sabelotodo en tercera persona pasar al testimonio de un protagonista que nos cuenta su propia iniciación a la muerte en vida. Se trata de una escena en la que el gramático disparará el tiro de gracia a un perro moribundo que lo mira implorándole la muerte para acabar con varios días de agonía. Así pasará el narrador a engrosar esta sociedad de «muertos en vida». De paso, el lector comenzará a entender el porqué de su enigmática frase: «Yo no inventé esta realidad, es ella la que me está inventando a mí».

Lo real en «fórmulas»

Vallejo reside desde hace veintisiete años en México y La virgen de los sicarios fue el producto, según cuentan, de una breve estadía en Medellín mientras recolectaba datos para su biografía sobre José Asunción Silva, Chapolas negras. Su mirada de colombiano nostálgico y horrorizado ante la evolución de su país no perdona. Su propósito es explicarle a quien no ha visitado Colombia cómo es este país, cuáles son sus costumbres políticas, sus prácticas criminales. En esto el narrador es magistral no sólo en ironía sino en fórmulas para ofrecernos una explicación de la realidad y borrarnos las últimas ilusiones que pudiéramos seguir albergando sobre nuestra democracia presidencial.

Vallejo nos explica, por ejemplo, cuál puede ser hoy el sentido de la noción de libertad en las Comunas de Medellín. Pero antes de seguir, remontémonos hasta comienzos del siglo XIX para evocar una idea de un «escritor viajero» que dejó una obra política teórica capital sobre la democracia. Se trata de La democracia en América de Alexis de Tocqueville, jurista francés que viajó durante once meses por la joven democracia norteamericana y la comparó con los regímenes aristocráticos europeos. ¿Vallejo hombro a hombro con un liberal francés nacido en 1805? Sí, ya explico a donde voy.

En la aristocracia, explica Tocqueville, una familia de sirvientes vivía atada a una familia de nobles por siglos; el tiempo era eterno: los nobles nacían para siempre nobles y los sirvientes, sirvientes. Pero unos y otros tenían muy poco que ver entre sí, eran como dos humanidades distintas. En una democracia, en cambio, no hay nada que se transmita por la sangre: ni el dinero, ni el poder, ni la sabiduría. Los hombres son por naturaleza semejantes y sus diferencias son accidentales, no congénitas: un rico puede quebrar, un pobre amasar una fortuna. En una democracia los honores no se heredan, se merecen. El hombre vive la angustia y la dicha de la indeterminación, ya que nada está definido en el momento de nacer: cada uno, igual en fuerza a los demás, está solo y cuenta únicamente con su propia voluntad para labrarse un destino entre muchos posibles. De ahí la fórmula famosa de Tocqueville: «La aristocracia hizo con todos los ciudadanos una gran cadena que remontaba del aldeano al rey; la democracia rompe la cadena y separa cada eslabón».

Los eslabones somos cada uno de nosotros, hombres que no tienen que rendirle cuentas a nadie en el momento de elegir profesión, domicilio, creencias, preferencias sexuales o religiosas. Individuos con espacios para tomar la pluma y decir lo que no les parece bien y lo que va decididamente mal. Este es el irresistible magnetismo que ejerce el individualismo democrático en tantas otras civilizaciones: su autonomía, la libertad que nos otorga para pensar por nosotros mismos, el derecho que tenemos a no plegarnos a una autoridad religiosa, moral o política que nos obligue a ser o a hacer una cosa en lugar de otra; esta profunda rebeldía que nos impide resignarnos a formar parte del rebaño. Esto en una democracia moderna. En nuestra sociedad, en esta democracia a la colombiana «con leyes pero sin ley», las cosas no funcionan del todo así.

En las comunas, nos explica Vallejo, surge de nuevo una forma de determinismo ligada a la violencia y a la miseria. El destino vuelve a estar trazado de antemano porque la venganza se convierte en la única herencia que dejan los padres a sus hijos. En esta comunidad de seres sin libre albedrío, la gente no conocerá lo que es la «indeterminación», pues el odio ata, condenándolos, a los vivos con los muertos: «Aquí se arrastran venganzas casadas desde generaciones: pasan de padres a hijos, de hijos a nietos: van cayendo los hermanos (…) Una muerte trae otra muerte y el odio más odio. Esto es así, la ley del gato que gira y gira queriendo agarrarse la cola (…). Se diría que en las comunas los destinos de los vivos están en manos de los muertos».

Esta fórmula puede dar que pensar sobre una sociedad donde no se heredan títulos de nobleza como en un régimen aristocrático, ni se ha conquistado la igualdad que obliga a los individuos a esforzarse por cumplir sus ambiciones, como en una democracia, sino donde la venganza perpetúa la matazón: «me dijo que tenía una novia y que la pensaba preñar pa’ tener un hijo que lo vengara. “¿De qué, Plaguita?”. No, de nada, de lo que fuera. De lo que no alcanzara él. Este sentido previsor de nuestra juventud me renueva las esperanzas».

La realidad se nos adelantó e inventó ese lazo de cohesión social que estábamos buscando en otra parte para rearmar este desencuadernado país. Venganza y odio: esto es lo que nos dicta nuestra memoria, que sí tiene presentes a sus muertos. Amarrados a esta cadena, los hijos de uno y otro bando seguirán pasando sus cuenttas de cobro. En esto va nuestro intríngulis histórico: condenados a repetirnos porque todavía somos incapaces de convertirnos en algo distinto a nosotros mismos.

Como dos países

Un novelista podría acusar a Vallejo de haber abandonado la ficción con este tipo de fórmulas, más propias de la argumentación y el ensayo, mientras que un investigador social le reprocharía la falta de fuentes, su reducido trabajo de campo y quién sabe cuántas cosas más. Ambos tendrían razón, y sin embargo este libro, con sus exageraciones, despropósitos y absurdos, con esa prosa explosiva que nos deja a veces sin piso, no deja de llamarnos poderosamente la atención por su novedosa forma de representar la realidad. Su intento por descifrar la lógica oculta de los acontecimientos, por crear imágenes a la altura de la realidad, por ligar de algún modo los hechos brutos, es un esfuerzo no solo literario sino intelectual por pensar la realidad a partir de lo que efectivamente está ocurriendo y no de los mundos que debemos a la prodigiosa imaginación del escritor. Su materia prima es aquello que la sociedad colombiana está engendrando: sicarios, grandes capos, rutinarización del crimen, miseria, corrupción, morgues repletas, impunidad. Su reconstrucción literaria de lo real es de abajo hacia arriba, «viendo y oyendo cosas» en la calle.

Otra fórmula a la que recurre el narrador de La virgen de los sicarios que vale la pena recordar es aquella sobre la coexistencia en Colombia de dos realidades. No se trata simplemente de una sociedad con desigualdades, con ricos y pobres, un Estado social de derecho con algunos fenómenos aislados de violencia, sino una sociedad francamente escindida, partida en dos: «Medellín son dos en uno: desde arriba nos ven y desde abajo los vemos (..) Yo propongo que se siga llamando Medellín a la ciudad de abajo, y que se deje su alias para la de arriba: Medallo. Dos nombres puesto que son dos, o uno pero con el alma partida. ¿Y qué hace Medellín por Medallo? Nada, canchas de fútbol en terraplenes elevados, excavados en la montaña, con muy bonita vista (nosotros), panorámica, para que jueguen fútbol todo el día y se acuesten cansados y ya no piensen en matar ni en la cópula. A ver si zumba así un poco menos sobre el valle el avispero».

Es interesante comprobar que esta visión de las cosas ha venido ganando terreno últimamente. Ya no sólo algunos corresponsales extranjeros que informaron sobre las últimas elecciones colombianas recurrieron a la imagen de dos países —el que vota y aquel donde asesinan, secuestran, amenazan o sobornan candidatos— sino que incluso la canciller dijo en una ocasión que por un lado existe «una Colombia productiva, un país positivo que alcanzó un récord de inversiones» y por el otro «una Colombia difícil, violenta, que necesita de la solidaridad internacional». La canciller concluyó: «Esto nos hace sentir como que tenemos dos países». Dos países, dos realidades, como dos mundos que cohabitan mostrándose los dientes, pero también haciendo negocios, tratos, acomodando peones en un enrevesado y sangriento juego estratégico. Un país violento que ha comenzado incluso a imponer sus mecanismos informales de regulación y transacción al otro, al país de las instituciones y las leyes».

Ahora bien, de este hecho —que el discurso oficial haya recuperado a su manera una imagen que utilizó entre otras Vallejo en un relato publicado en 1994— no se debe concluir que la imaginación esté inventando o transformando la realidad. Esto no es realismo mágico. Lo que ocurre más bien es que Vallejo construyó una visión de las cosas que está terminando por revelársenos a todos, a sangre y fuego, en una evidencia. La realidad, con el tiempo, saca el cobre. Es como el sol, que no podemos taparlo con las manos. Al menos no para siempre. La realidad se da sus mañas para manifestarse y los amos del poder las suyas para encubrirla o maquillarla a su amaño. La lucha, no sólo de los escritores sino de la opinión en general, consiste en no dejarse imponer, de la manera más impune, una imagen desvirtuada de las cosas. Sobre todo porque de ésta se desprenderá luego una política. De esto también está hecho el trabajo de la verdad en una sociedad: de la confrontación constante entre ciertas representaciones de la realidad y los hechos, de someter las interpretaciones al examen de la realidad, de saber quién es el que vive en el mundo virtual.

Por eso hay que salir a buscar los hechos y las actitudes ahí donde se encuentran en su estado bruto, en la calle, en las respuestas espontáneas de la gente, porque es allá donde descubriremos las costumbres de esos individuos que conforman la realidad de un régimen, allá donde podremos juzgar qué tan enraizada está la democracia en los hábitos individuales, si es cierto que, en el momento de resolver sus desacuerdos, ese es el elemento al cual cada uno se remite para resolverlos.

El problema es que «en el país de los hechos», como lo llama nuestro guía, los individuos son o bien jirones de frases hablando de robos, de atracos, de muertos, de asaltos (aquí a todo el mundo lo han atracado o matado una vez por lo menos), o bien muertos vivos «hablando de robos, de atracos, de otros muertos». O también fantasmas a la deriva «arrastrando (sus) precarias existencias, (sus) inútiles vidas, sumidos en el desastre». Se trata en suma de seres invisibles, anónimos, atomizados, en estado de indefensión y no de lucha, que no conforman una comunidad y mucho menos una opinión pública. Gente aprendiendo con la sangre qué pasa cuando se vive sin ley.

Esto es, a nuestros ojos, lo que enciende el ánimo de Vallejo: un mundo que ha perdido el sentido de las normas esenciales para la sobrevivencia humana. Un mundo sin Dios ni Ley, sin culpa ni delito. ¿Cómo desenterrar estas nociones en una sociedad donde Dios se ha retirado y no ha sido reemplazado por ninguna institución ni autoridad? La tarea es ardua no solo porque las desigualdades sociales son la primera injusticia, sino también por el alto grado de corrupción y carencia de legitimidad para fundar una autoridad legítima. Crece la desconfianza no solo en los otros sino en uno mismo, en la capacidad para salir de esta guerra de todos contra todos. En un mundo así, la noción misma de individuo autónomo, con libertad de expresión y decisión corre peligro, pues cada vez le resulta más difícil no solo comer y vestirse sino expresar su punto de vista en medio de tanto asesino suelto y sin remordimientos. Incluso sobrevivir en la calle ya se convirtió en un acontecimiento en sí mismo: «”Vístete mi amor —le dice el gramático a su joven sicario— no te vayas a resfriar, y vámonos a la Avenida Jardín a comernos una pizza”. Fuimos y volvimos vivos, sin novedad».

Según el gramático, la responsabilidad de las desgracias humanas es de todos porque el destino ya es un asunto humano y no de Dios. Sólo los seres humanos pueden responder por sus actos. Por eso Dios ya tiene tan poco que ver con todo esto, aunque él sea, según el protagonista, «el gran criminal». Porque incluso si él fuera el culpable, de nada nos serviría porque aquél no rinde cuentas. Dios se ha retirado y de lo que se trata aquí es de castigar, señalar al que está causando daño. «A ver, razonemos: si aquí abajo no hay culpables, ¿entonces qué, los delitos se cometieron solos? Como los delitos no se cometen solos y aquí abajo no hay culpables, entonces el culpable será el de más arriba, el Irresponsable que les dio libre albedrío a estos criminales. ¿Pero a ése quién me lo castiga? ¿Me lo castiga usted?».

Por eso es que el narrador de La virgen rastrea el delito en todas sus expresiones, en todas las capas sociales, y señala culpables en todas partes. Hay tantos que ya no hay inocentes. O sí: aquellos que se hacen los de la «boca chiquita» como en Sodoma y en Gomorra. El narrador encarna en cambio una voz disonante, esa voz de la conciencia de Colombia y por eso se planta en mitad de la calle a gritar, acusar, recordar, injuriar, denigrar, insultar; quiere al menos que escuchemos lo que no queremos ver. Su intención es que el lector sienta, a través suyo, las ondas de choque de una realidad que estalla ahora por todas partes.

Vallejo no dejará decir a nadie que el responsable de tal asesinato o matanza fue «La Violencia», como ha sido la regla entre las víctimas de los fenómenos de violencia no sólo de ahora sino de hace unas décadas. En La virgen lo que sobran son culpables humanos y no presuntos. ¿La violencia? Los campesinos son la violencia. Los jóvenes asesinos asesinados son la violencia. El Estado colombiano es el primer delincuente. El presidente ídem. Dios, el mayor asesino. El cardenal que ofrecía los terrenos de la curia al gran capo igual. Todo aquello que forma parte y prolonga el imperio de la impunidad y el delito exacerba el ánimo del narrador, desde los niños que a los siete años ya le mentan la madre a un policía hasta los mismos policías, que «cuando los necesitas no se ven» pero «el día en que se corporicen hay que correr porque te van a atracar, a cascar, a mandar para el otro toldo».

No importa que el narrador haya conocido de cerca, y reconstruido para nosotros, sus lectores, el vacío mundo de estas máquinas de muerte que son los sicarios, ni que nos haya mostrado por qué «sus niños» se han convertido en lo que son. Ni siquiera que él mismo sienta una «inmensa compasión» cuando visita a la familia de uno de ellos. «Nada hay que entender» pues «si todo tiene explicación, todo tiene justificación y así acabamos alcahueteando el delito». Todo menos esto, insiste Vallejo, todo menos alcahuetear el delito porque sin respeto por las normas los hombres no son más que muertos en vida. Jirones de frases.

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes no es responsable de las opiniones recogidas en los presentes textos. Los autores asumen de manera plena y exclusiva toda responsabilidad sobre su contenido.

Ministerio de Cultura

Calle 9 No. 8 31

Bogotá D.C., Colombia

Horario de atención:

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (Días no festivos)

Contacto

Correspondencia:

Presencial: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

jornada continua

Casa Abadía, Calle 8 #8a-31

Virtual: correo oficial –

servicioalciudadano@mincultura.gov.co

(Los correos que se reciban después de las 5:00 p. m., se radicarán el siguiente día hábil) Teléfono: (601) 3424100

Fax: (601) 3816353 ext. 1183

Línea gratuita: 018000 938081 Copyright © 2024

Teléfono: (601) 3424100

Fax: (601) 3816353 ext. 1183

Línea gratuita: 018000 938081

Copyright © 2024