Si las paredes hablaran, o supiéramos escucharlas, las de la Casa Zea podrían contarnos muchas historias. Contarnos de sus muchas vidas y de la historia del centro de Medellín, que se ha armado, desarmado y vuelto a armar un sinfín de veces. Su nombre nos da pistas de un pasado ilustre relacionado con el prócer de la independencia Francisco Antonio Zea. Luego vino su caída en desgracia, pleitos y litigios, abandono y ruina. A pesar de todo, del tiempo, el olvido y los enredos, la casa ha permanecido en pie. Hoy, recién restaurada, recibe a unos nuevos inquilinos: la Biblioteca Pública Betsabé Espinal.

La Casa Zea está ubicada en la esquina que forman la calle Boyacá y la carrera Tenerife, en el barrio San Benito. Es una vivienda tradicional de tapia y tejas de 535 m², construida en el siglo XVIII y reformada en el XIX, con un patio tradicional con jardín, cocina, patio trasero, comedor, ocho habitaciones, baldosas coloridas y papeles de colgadura. Es una colcha de retazos, un conjunto de tiempos y momentos históricos que se superponen. Sus fachadas nos hablan de esto: la de la calle Boyacá tiene estilo colonial; la de Tenerife, republicano.

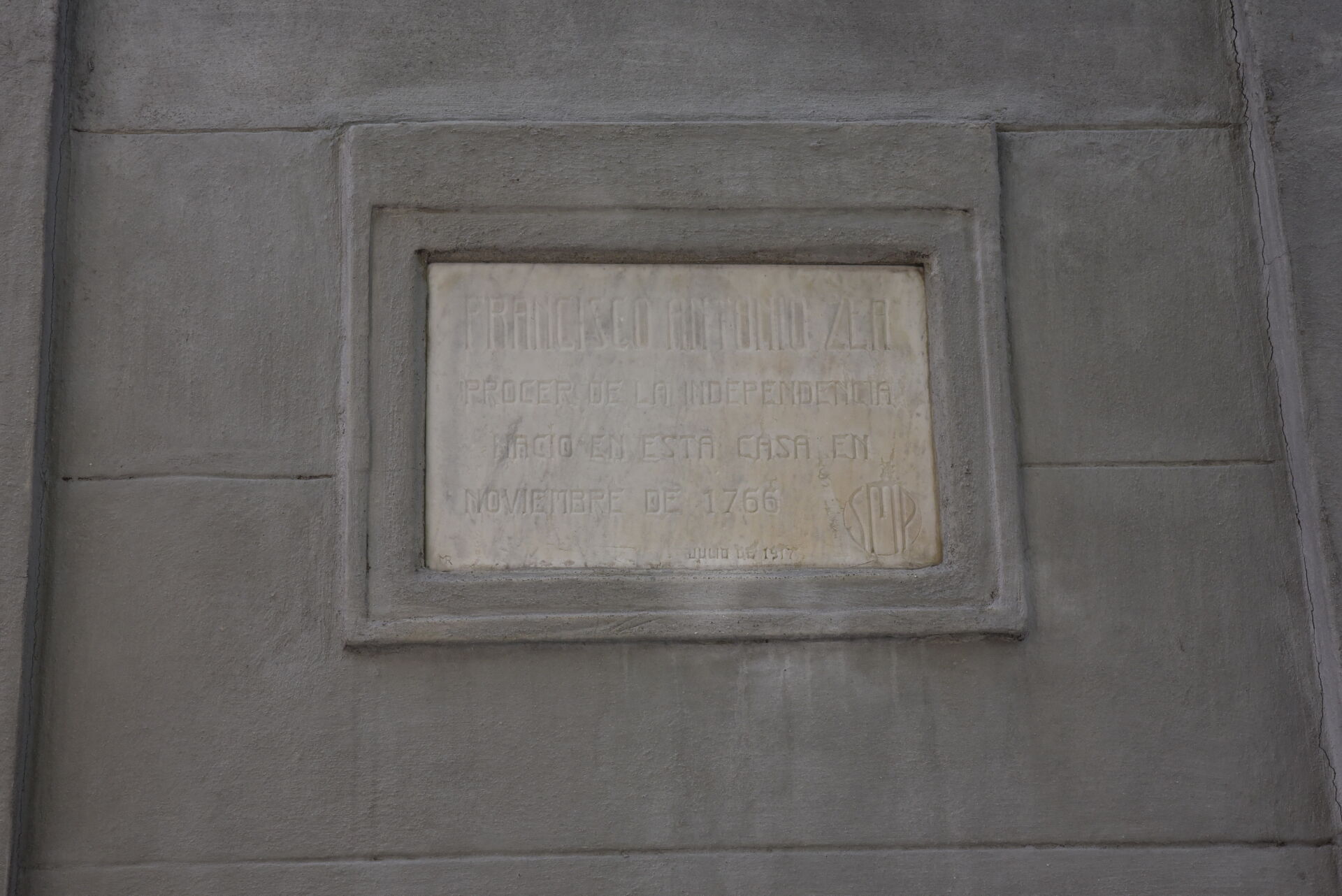

Es una construcción modesta, sin grandes pretensiones arquitectónicas, que probablemente habría sido demolida, como ocurrió con gran parte del patrimonio de la ciudad, de no ser por su vinculación histórica con Zea, que además de político y diplomático fue colaborador de la Expedición Botánica liderada por José Celestino Mutis. En 1954, durante el gobierno de Rojas Pinilla, la Casa Zea fue declarada Monumento Nacional, el primero de Medellín. Se instalaron placas, primero de mármol y luego de bronce, que indicaban la fecha del natalicio, aunque el prócer no había nacido allí. El arquitecto Luis Fernando González Escobar explica este desliz histórico: «En la historia decimonónica se busca construir un héroe, y para exaltar a ese héroe se necesita ubicarlo en un lugar simbólico. Aunque no haya nacido en esa casa, la declaratoria se hace más por una necesidad histórica de Antioquia, una reivindicación de un líder defenestrado, alguien que se oponía al Estado Central, en una región en constante enfrentamiento con Bogotá, por esa tensión entre el centro y las provincias».

Desde entonces, la casa se ha convertido en un monumento incómodo y ha generado debates alrededor de lo que significa el patrimonio. Por un lado, están los que consideran que la declaratoria se basa en un equívoco y que la casa no tiene suficientes atributos arquitectónicos para ser considerada un monumento. Quienes defienden que el patrimonio es algo vivo, que tiene elementos simbólicos e intangibles, que van más allá de meras consideraciones constructivas o estéticas, están del otro lado: reconocen que, aunque la casa no es un bien arquitectónico sobresaliente, refleja la arquitectura tradicional, genera sentido de pertenencia, una conexión emocional con la ciudad y tiene un valor histórico que la conecta a San Benito, un barrio que ya aparece en los primeros planos de la ciudad.

San Benito

Alrededor de lo que hoy conocemos como el Parque Berrío se fundó la Villa de Nuestra Señora de La Candelaria de Medellín en 1675. La Villa estaba conectada al río y se podía entrar o salir a través de la Calle Real, rodeada de pesebreras y marraneras. En esos terrenos fangosos se construyó en 1678 una modesta capilla dedicada a San Benito, que le dio nombre al barrio que surgió como una periferia, apartada del centro simbólico de la plaza y despreciado por las élites, tanto que en esos terrenos se instaló uno de los primeros cementerios de Medellín. San Benito nació, entonces, como el patio trasero de la plaza principal, y es como si nunca hubiera logrado escapar de ese destino.

El barrio se comunicaba con un asentamiento llamado El Chumbimbo a través de un puente de madera improvisado que desembocaba en la calle Barbacoas, conocida desde entonces como la calle de la ilegalidad. Por allí circulaban contrabandistas y tapetuceros que evitaban la Calle Real para eludir a las autoridades. Esa conexión entre ambos barrios no fue solo espacial: el puente unía los espíritus de dos sectores que quedaron -y han permanecido- al margen de la plaza y de la Historia.

La versión que aparece en los libros y repiten los guías turísticos dice que la naciente ciudad se fue expandiendo desde la plaza hacia el norte, a través de El Resbalón, calle Junín, hasta llegar al sector conocido como Villa Nueva, donde se asentaron familias ilustres sobre terrenos baldíos. Sin embargo, hay otra historia, poco conocida, ignorada o tal vez silenciada: la que revela que, antes de Villa Nueva, ya existía El Chumbimbo, habitado por esclavos, negros libertos, artesanos, maestros de escuela y de obra, indígenas, mestizos, mulatos, zambos, pardos, jornaleros, blancos pobres y, en general, personas que fueron despreciadas por su condición social, color de piel y apellidos.

Esta es la tesis que el arquitecto urbanista Luis Fernando González Escobar plasmó en su libro El olvido que habitamos. Historias urbanas y arquitectónicas de Medellín (Editorial Grámmata, 2022). En el primer capítulo, «El Chumbimbo, después Villanueva: de toponimias, olvidos e imaginarios independentistas en el parque de Bolívar», González Escobar señala lo siguiente: «Los datos del censo de habitantes realizado en 1787, en ‘el marco de la villa’, indican que, en aproximadamente 55 casas ubicadas en 12 manzanas alrededor de la plaza, el 65,3% de la población censada estaba esclavizada. De las 712 ‘almas’ que se dice vivían allí, al menos 465 se encontraban en esa condición, de cuyas familias y nombres no sabemos nada, con excepción de un genérico ‘María’, que se utilizaba tanto para mujeres como para hombres —María para ellas y José María para ellos—, al que se le agregaba no un apellido, sino la edad, entre los 11 y los 25 años».

Este relato, invisibilizado al igual que sus protagonistas, da cuenta de la relación excluyente entre las élites y las clases populares que ha existido desde el nacimiento de la Villa y de las políticas públicas que han construido, demolido y reconfigurado de la ciudad para beneficiar los intereses privados por encima de los públicos. Tanto El Chumbimbo como San Benito, considerados periferias urbanas y llamados de manera despectiva en esa época “goteras”, evidencian cómo la organización espacial de la ciudad refleja algo aún más profundo: la marcada segregación entre las diferentes escalas sociales.

Quizás El Chumbimbo fue el primer barrio que sufrió el fenómeno urbanístico que hoy se conoce como gentrificación, cuando las élites, los sectores medios y burgueses fueron expandiendo la Villanueva, en un proceso de embellecimiento e higienización, que fue arrinconando al barrio. Este proceso se evidencia también en el cambio de los nombres de las calles: Amor, Carnicería, Incendios, Laberinto, Frutas, Estrellas, Sol, Águilas y Fuego fueron reemplazados por batallas y héroes bolivarianos. Pequeños gestos que dan cuenta de las pugnas, las narrativas y los discursos de cada época.

Tres siglos después, ambos barrios siguen siendo marginales, zonas peligrosas donde se asienta la criminalidad, el narcotráfico, y son refugio de personas empobrecidas que también han quedado fuera de los márgenes: habitantes de calle, inmigrantes, personas transgénero y, especialmente, prostitutas. Este fenómeno se refleja incluso en una canción de Edgar Rivera, titulada «Esperando el bus», que cuenta la historia de un marido que encuentra a la esposa trabajando la calle cerca de la Veracruz, al lado de San Benito.

«Yo estaba de compra, por el centro andando cuando de repente

Fue que te pillé

Muy pintorretiada y muy mal parada

Por la Veracruz cerca de un café».

Los inquilinos

La Casa Zea es tan célebre que protagoniza otro libro de Luis Fernando González Escobar: El Jordán y la Casa Zea en la historia urbana de Medellín (2016), en el que el autor reconstruye la cronología del inmueble y explica su valor patrimonial para una ciudad tan desmemoriada. Aunque ya es sabido que Francisco Antonio Zea no nació en esa casa, sí le perteneció a su madre, Rosalía Díaz, desde 1790, y luego fue heredada por sus hijos, excepto por el propio Francisco Antonio, quien, al parecer, se encontraba en Europa corto de dinero y vendió sus derechos de herencia.

Desde entonces, la casa fue testigo de cómo el centro, compacto y rústico, de calles laberínticas de tierra colorada, se fue transformando hasta convertirse en un centro convulso y vibrante, de cemento, vidrio y acero, anchas avenidas repletas de carros y millones de transeúntes que habitan o transitan el corazón de la ciudad. Se despidió de los vecinos que una vez poblaron las calles cercanas, quienes emigraron hacia barrios más alejados, y vio la llegada de una población flotante y hambrienta.

Mientras todo esto ocurría afuera, en su interior dio refugio a varias familias y fue sede de la Academia Antioqueña de Historia, de la Escuela Popular de Arte (EPA) y de escuelas primarias y técnicas. Entre 1991 y 1995, se reavivó la disputa sobre su valor patrimonial y, en 2007, la respuesta a una acción popular favoreció a los demandantes y se ordenó al Ministerio de Cultura y al Municipio de Medellín asumir su recuperación. La casa fue restaurada y en octubre de 2014 fue entregada al Ministerio de Cultura y al Municipio de Medellín para hacer un centro cultural, pero al final fue una sede de la Secretaría de Cultura donde se celebraban reuniones y algunas actividades culturales que no terminaban de integrarse con las dinámicas del barrio.

La casa está renaciendo bajo un nuevo nombre: Casa de Cultura de Paz Betsabé Espinal, por uno de sus nuevos inquilinos: una Biblioteca Pública que surgió entre las llamas del estallido social de 2021 y que honra la memoria de Espinal, una joven sindicalista de la década de los cuarenta.

El colectivo detrás de la biblioteca ha luchado por un espacio comunitario en la antigua estación de ferrocarril de El Bosque, cerca de Moravia, un barrio autoconstruido sobre lo que una vez fue el basurero municipal. Durante las protestas del 2021, la estación del ferrocarril fue incendiada como respuesta al abuso sexual cometido por miembros de la fuerza pública contra una menor de edad y el colectivo siguió trabajando con la comunidad en medio de las cenizas para resignificar ese espacio.

Fueron desalojados después de muchas reuniones y pleitos con el municipio, pero no dejaron de realizar sus actividades, a pesar de no contar con techo ni baño ni agua ni luz. El ministro de las Culturas Juan David Correa decidió acercarse cuando esta situación llegó a sus oídos. Buscaron un lugar adecuado donde instalar la biblioteca, y así llegaron a la Casa Zea.

Tatiana Gómez, actriz y vocera del colectivo, explica: «Nosotros, además de hacer actividades con los niños y los jóvenes, trabajamos todo lo que rodea a una biblioteca popular. Para nosotros, la concepción de la biblioteca no es solo un lugar donde hay libros, sino un espacio donde ocurren muchas cosas. Los libros son una excusa para reunirnos, pero alrededor de los libros suceden muchas cosas. La biblioteca está rodeada de muchas personas que quieren hacer cosas a través del arte. Tenemos el taller de grafiti, el taller de xilografía, el taller de yoga, el grupo de títeres, el grupo de danza, el taller de cuentería, el club de lectura, el círculo de mujeres y la olla comunitaria».

Esta unión tiene un profundo significado, ya que tanto la casa como la biblioteca son símbolos de resistencia. Para que la Casa de Cultura de Paz se convierta en un verdadero referente cultural, un espacio vivo que pueda abrir sus puertas a la comunidad desde la mañana hasta la noche, es necesario un proceso paulatino de apropiación y la construcción de alianzas entre diversos actores para que se transforme en un proyecto de ciudad: los colectivos de artistas, el sector público y privado, los habitantes de San Benito y los visitantes, el sector educativo, las fundaciones y corporaciones, y las instituciones vecinas, como el Museo de Antioquia, el Banco de la República, la Plaza Minorista, entre muchas otras.

«Que vengan todos los colectivos, que vengan todas las escuelas populares, que aquí hay un espacio para todos. Necesitamos crear una red de apoyo que nos permita fortalecernos. El sueño más grande es que esto se convierta en una escuela de arte y artesanía. Que las mujeres puedan tener sus pequeños emprendimientos, que haya un café, un taller de artes. Habrá niños, y la idea es que puedan llegar, leer, hacer títeres, ver obras, cine, aprender a pintar. Lo que le falta a este lugar es arte. Le falta vida. Será un espacio lleno de luz», dice Tatiana.

La Casa de Cultura de Paz Betsabé Espinal será la primera casa cultural ubicada hacia abajo de la Avenida Oriental. Bajo ese techo cargado de historia puede empezar a levantarse una ciudad sin patios traseros.

Ministerio de Cultura

Calle 9 No. 8 31

Bogotá D.C., Colombia

Horario de atención:

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (Días no festivos)

Contacto

Correspondencia:

Presencial: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

jornada continua

Casa Abadía, Calle 8 #8a-31

Virtual: correo oficial –

servicioalciudadano@mincultura.gov.co

(Los correos que se reciban después de las 5:00 p. m., se radicarán el siguiente día hábil) Teléfono: (601) 3424100

Fax: (601) 3816353 ext. 1183

Línea gratuita: 018000 938081 Copyright © 2024

Teléfono: (601) 3424100

Fax: (601) 3816353 ext. 1183

Línea gratuita: 018000 938081

Copyright © 2024