La década empezó con un largo adiós. «El capitalismo liberal está en quiebra. Asistimos a un punto de inflexión histórico», aseguró el filósofo británico John Gray. «La era del apogeo de la globalización ha llegado a su fin». Era abril de 2020 y las calles vacías eran un paisaje inhóspito. Apenas empezábamos a comprender la pandemia del Covid-19, pero Gray ya aseguraba que el virus había expuesto la fragilidad de un sistema económico basado en la producción a escala mundial, en largas cadenas de abastecimiento. Pasaríamos a uno menos interconectado, más fragmentado, predijo. En el horizonte se dibujaba un mundo nuevo.

Ahora, en la mitad de la década, los medios hacen eco de su premisa: la globalización está en la cuerda floja. Las crecientes olas de proteccionismo comercial, el ascenso vertiginoso de autoritarismos representados en las derechas más duras, cierres de fronteras, fortalecimiento del tecnofeudalismo: ustedes ya conocen los argumentos.

Pero permítanme quitarme el sombrero de politólogo internacionalista para ponerme mi gorra de crítico musical y esbozar un punto nuevo: si vamos a hablar de las grietas del proyecto global en 2025, empecemos por el último disco de Bad Bunny.

DeBÍ TiRAR MáS FOToS, el nuevo álbum del puertorriqueño, es su retorno a Ítaca luego de que su condición de estrella mundial lo llevara a vivir en Los Ángeles y Nueva York. Y regresa con la bandera en alto: se lo dedica a «todos los puertorriqueños y puertorriqueñas en el mundo entero»; se sumerge en el folclor de la salsa, la bomba y la plena; canta las heridas coloniales de su isla para conjurar un remedio; y rechaza la globalización de su figura junto con la del reggaetón. «Estás escuchando música de Puerto Rico, cabrón / Nosotros nos criamos escuchando y cantando esto», afirma en el sacudón sísmico que es «EoO». La marea globalizada erosiona las señas de origen de todo lo que alcanza, para luego empaquetarlo y venderlo más caro. Bad Bunny lo sabe porque él mismo se ha beneficiado de ese desarraigo cultural. Con treinta años cumplidos, ahora lo denuncia.

El día antes de que saliera el disco, un amigo me dijo entre tragos de refajo que Bad Bunny ya estaba out para el 2025, como el poliamor y las borracheras: ya no emocionaba, su momento había pasado. Que se quedara diluyéndose en las fauces tibias de la farándula gringa, viendo a los Lakers en primera fila con Kendall Jenner, y no jodiera más. Yo estuve de acuerdo con él. Y quizás Bad Bunny también nos habría dado la razón: en nadie sabe lo que va a pasar mañana (2023) cuenta que se siente solo, incluso en estadios llenos, remotos, que gritan su nombre. Se siente solo y tan lejos de su casa, de su gente. DeBÍ TiRAR MáS FOToS empieza una nueva etapa de su carrera y le da un nuevo aire, al mismo tiempo que lo arraiga otra vez a una comunidad, a una historia.

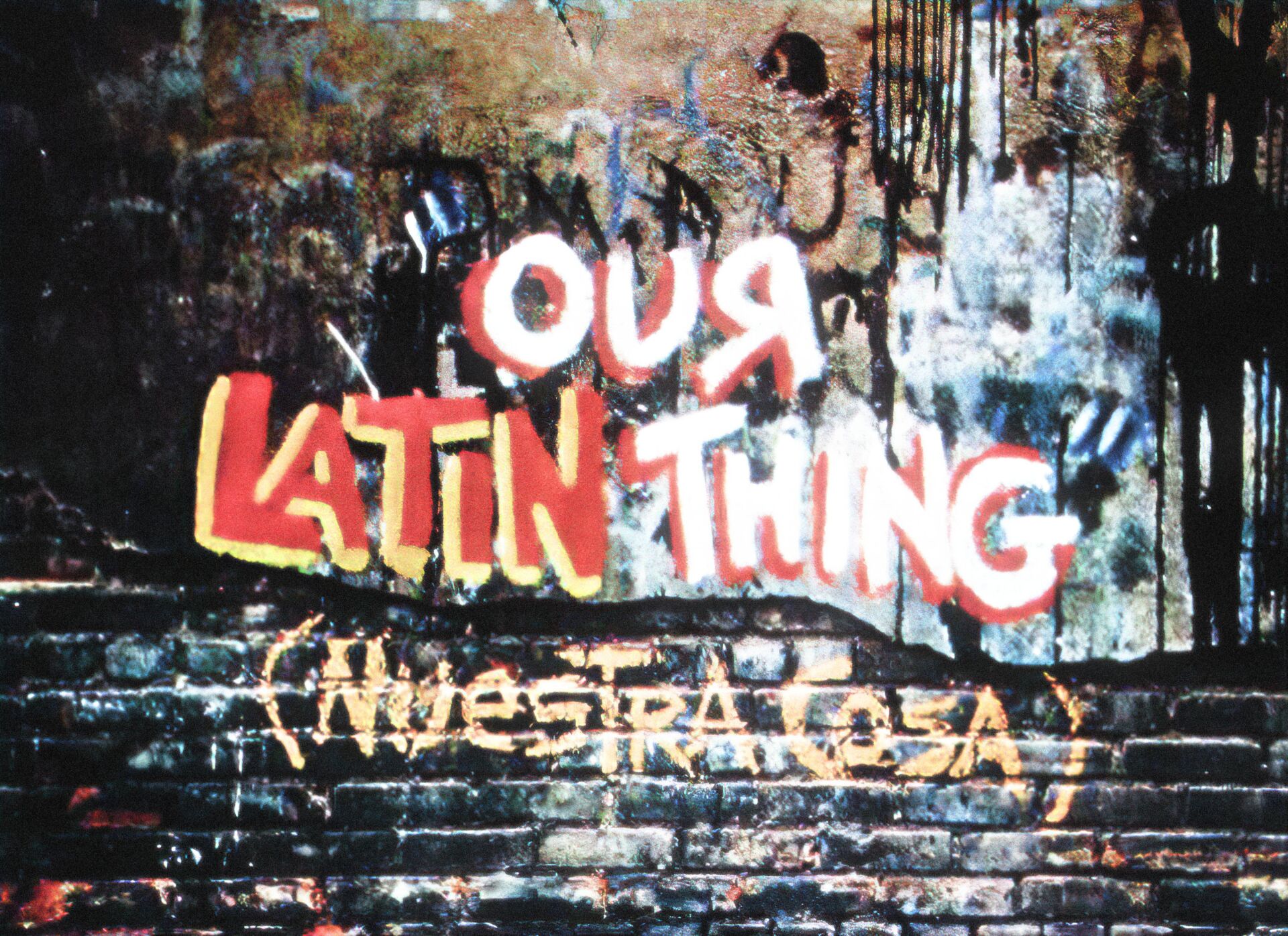

La salsa está de moda entre alternos y modernos. Y también entre los reggaetoneros: al igual que Bad Bunny, en su último disco Rauw Alejandro también recurrió a la tradición salsera para afianzar sus raíces. Si en Saturno (2023) viajó al futuro, en Cosa Nuestra (2024) interroga su pasado y la cultura puertorriqueña que lo formó. Ambos gestos son paralelos, pero fueron interpretados de formas muy distintas, quizás porque aunque su voz es mejor que la de su colega, Rauw se limitó al homenaje —su versión de «Tú con Él» no tiene esa sensación sudorosa y borracha que inunda la de Frankie Ruiz—, mientras que Bad Bunny no solo le dio la vuelta para darle su toque propio, sino que le añadió un propósito intenso a su proyecto que resaltó en cada entrevista. Así logró que fuera apreciado como una declaración política contundente.

La nostalgia es efectiva, pero sospechosa. O sospechosa porque es efectiva. Al incorporar la salsa a su discografía —música «de verdad», con instrumentos—, Rauw y Bad Bunny pueden alardear silenciosamente de su madurez y su sensibilidad. Es una jugada efectiva, que logra ser aplaudida en sí misma como intención sin tener en cuenta su ejecución: ¿estos temas son buenos o apuntan a lo que queremos que nos guste? Este viraje nostálgico a la vez puede ser una pista de cierto estancamiento del reggaetón, similar al de hace una década, que se resolvió cuando el trap les devolvió a los reggaetoneros la agresividad perdida. Aún así, mi escepticismo general no impide reconocer los méritos que hay en las búsquedas autobiográficas de dos grandes figuras del «género urbano» que incorporan su léxico familiar a su música. Si ampliamos nuestro foco, vemos que no son los únicos del mainstream que están dejando de lado los marcos globales para regresar a lo que escuchaban sus papás en bautizos, navidades y matrimonios.

Los algoritmos de las plataformas de streaming incentivan la repetición, la homogenización: una canción de Pereira, otra de Manchester y otra de Lagos pueden sonar más o menos igual. Por eso el regional mexicano es un fenómeno enorme e internacional: tiene esa denominación de origen tan deseada en un mundo que sufre de un exceso de estandarización. Se lo dijo el mismo Bad Bunny al New York Times cuando le preguntaron por su colaboración con Natanael Cano, astro de los corridos tumbados, en el remix de «Soy el diablo»: «Siempre he creído en la música latina, no solo en mi género, sino en todos los géneros. Me impresionó que esta canción que me gustaba mucho y sonaba fresca y nueva fuera un ritmo tradicional y lo hiciera este muchacho. Yo estaba como ‘Ves, esto puede ser real. Esto puede ser algo’. Estoy muy orgulloso de todo este movimiento de corridos tumbados. No soy mexicano, pero puedo sentir cómo los mexicanos pueden estar orgullosos. Creo que todos los países de América Latina pueden hacer lo mismo con sus ritmos, como Colombia con la cumbia».

La alquimia entre flamenco y pop que presentó Rosalía en El Mal Querer, de 2018, es un ejemplo temprano de este espíritu de época. Recuerdo que en el Estéreo Picnic de 2022, durante la presentación de El Madrileño de C. Tangana, pensé que una década atrás la juventud tardía de la que hacía parte, e incluso el mismo festival, habrían rechazado esa exploración folclórica. De hecho, la entrada reciente de la salsa, el vallenato y las músicas populares colombianas del siglo XX a Estéreo Picnic es una señal elocuente de este cambio de conciencia.

Pero volvamos a C. Tangana. El escenario era como la versión ampliada de su Tiny Desk, una representación de una sobremesa española que se siente españolísima incluso si no tienes idea de cómo se debería ver. No basta con llevar la autenticidad por dentro, hay que demostrarla e insistir en ella, usarla como hashtag, que nadie la pase por alto como palabra clave de tu presentación.

Solo escuchábamos salsa en las noches que caminábamos por La Habana Vieja. Era marzo de 2018 y una decena de antropólogos pasamos una semana de playa, ron barato e investigaciones de santería. El centro de la ciudad ofrecía esa experiencia auténtica que buscábamos, satisfacía nuestra demanda: los carros pintorescos, el aroma húmedo que anticipaba el malecón y un viejo sonero que compartía su esencia con nosotros. Era una Cuba pura, directa. El relato se complicaba por fuera del centro. Una tarde llegamos a un cumpleaños en un apartamento de Vedado. No recuerdo quién cumplía años ni cómo llegamos ahí, pero del parlante solo salieron temas de Kendrick Lamar, Drake y otros grandes del rap gringo. Lo auténtico, que puede ser sinónimo de lo estático, se agrietaba en lo privado, pero en la plaza pública había que mantener la fachada para darles a los turistas lo que querían recibir, ese pedazo de mundo diferente que cada vez es más difícil encontrar. Cada vez somos más viajando en busca de ese pedazo auténtico que nos sorprenda, que rompa la experiencia uniforme que vemos en las pantallas de nuestros celulares. El resto es resultado del efecto y la demanda.

Va más allá de la música. Lucas Ospina escribió hace unos días en La Silla Vacía sobre la serie de Cien años de soledad de Netflix y se detuvo en otras apuestas regionales de la compañía: la miniserie de Ayrton Senna para Brasil, la adaptación de El Eternauta —historieta de ciencia ficción del desaparecido por la dictadura militar argentina Héctor Germán Oesterheld— y, en el caso de México, la adaptación de Pedro Páramo. «Al parecer, Netflix también quiere domar a los muertos», escribe Ospina. «El interés por revivir los clásicos del pasado, relegando o descartando nuevas propuestas, se refleja también en cómo Netflix, gracias a su músculo financiero, adquiere los derechos de clásicos musicales populares para utilizarlos como banda sonora en sus series. A través de la nostalgia, estos hits musicales buscan ocultar las deficiencias narrativas, apelando al chantaje emocional de una canción para dar cohesión a tramas deshilachadas».

El gran capital nunca pierde, solo se adapta. Y yo también sospecho del chantaje emocional tan rentable que puede habitar esta deriva regionalista, y de que solidifique la fluidez de ese concepto tan problemático que es la identidad. En todo caso, disculpen mi cinismo y viajemos a la casa de ese gran capital que nunca pierde y solo se adapta. Es probable que parte de la audiencia de Beyoncé desconociera su lugar de nacimiento, pero con COWBOY CARTER (2024) ella levantó con orgullo la bandera de Texas para ahondar en los temas y modos de la música country. Todos saben que Kendrick Lamar es de Compton, California, es un rasgo definitivo, pero GNX (2024) es el más local de todos sus discos, tanto en sonido como en colaboradores: al igual que en el caso de Bad Bunny, no hay nadie de afuera, el círculo se mantiene cerrado y estrecho.

El hip-hop conquistó el mundo centrándose en los detalles granulares de los barrios, de las cuadras: la jerga, el clima, los apodos. Lo singular. GNX es la extensión de la victoria arrolladora de Kendrick sobre Drake en una de las más grandes batallas de la historia del hip-hop. Cuando las papas quemaron, Kendrick pudo apoyarse sobre la gran tradición de la Costa Oeste para establecer un gran nosotros con códigos definidos que lo respaldó. Acusó a Drake de ser un colonizador, de fingir el acento, de copiar estilos. Es decir, de no tener raíces, de no ser auténtico, de no ser hip-hop. Fue una jugada devastadora que Drake no supo responder. Pero si me hubiera llamado antes de su última demanda —un signo más de su caída en picada— le habría aconsejado que señalara cómo Kendrick basaba toda su autenticidad en un sonido creado por Drakeo The Ruler, asesinado en 2022, sin nunca reconocer ni su nombre ni su influencia.

Frente a las playlists planas, buscamos un corazón extraviado y lo encontramos en el retorno, el eterno retorno, a eso de lo que alguna vez nos alejamos para buscar la novedad que ahora nos agota. En contraposición a lo global y el cansancio que nos genera, se alza triunfante lo particular e inimitable. En el 2025, ese es el name of the game: la autenticidad.

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes no es responsable de las opiniones recogidas en los presentes textos. Los autores asumen de manera plena y exclusiva toda responsabilidad sobre su contenido.

Ministerio de Cultura

Calle 9 No. 8 31

Bogotá D.C., Colombia

Horario de atención:

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (Días no festivos)

Contacto

Correspondencia:

Presencial: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

jornada continua

Casa Abadía, Calle 8 #8a-31

Virtual: correo oficial –

servicioalciudadano@mincultura.gov.co

(Los correos que se reciban después de las 5:00 p. m., se radicarán el siguiente día hábil) Teléfono: (601) 3424100

Fax: (601) 3816353 ext. 1183

Línea gratuita: 018000 938081 Copyright © 2024

Teléfono: (601) 3424100

Fax: (601) 3816353 ext. 1183

Línea gratuita: 018000 938081

Copyright © 2024