El Cauca puede ser muchas cosas. Entre ellas, un espejo fractal: en sus montañas y ríos se refleja, en miniatura, la geografía de Colombia. Desde el Macizo Colombiano —nudo que enlaza Cauca, Huila y Nariño— nacen los grandes ríos del país, que se abren en direcciones distintas hasta desembocar en el Caribe, el Pacífico y el Amazonas. Allí la cordillera de los Andes se abre en tres ramales, levantando páramos, volcanes y cumbres nevadas que sostienen la nación como columnas de un mismo cuerpo. Allí habitan más de diez pueblos indígenas, al menos cuatro comunidades negras distintas y una diversidad campesina cuyas luchas se propagan más allá de la región. El Cauca no cabe en un mapa: se desborda, se multiplica y se riega en otras tierras.

El Cauca es, también, un fractal de las luchas populares del sur global. Allí se originan procesos por la defensa y la autonomía de la tierra que encuentran correspondencia en territorios lejanos, desde Chiapas hasta Johannesburgo. Ese fractal funciona como una antorcha: no concentra la luz en un punto, sino que la dispersa en chispas que encienden distintos territorios a la vez. Esta es la lógica que orienta la edición 47 del Salón Nacional de Artistas, llamado KAUKA, asamblea de mundos posibles: no busca exhibir piezas aisladas, sino prácticas creativas que se tensan entre sí como cuerdas de un mismo instrumento.

Entre el 24 de octubre y el 15 de diciembre de este año, no habrá obras luminosas por encima de otras, me dijo Alejandra Sarria, coordinadora del Grupo de Artes Plásticas y Visuales del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, área encargada de este proyecto. Lo que habrá es un tejido de resonancias que se ha venido urdiendo durante décadas: los desalambrados del pueblo Nasa dialogan con las ocupaciones zapatistas; las cartografías del colectivo argentino Iconoclasistas se entrelazan con los imaginarios nacidos en Puerto Resistencia en Cali; los tejidos Misak con los de artesanas bolivianas; el pulso decolonial de artistas afrocolombianos con el de sudafricanos.

Esa es la idea de fractal que sostiene esta edición del Salón: experiencias que, aun mediando la distancia, se reconocen como parte de una misma constelación de resistencias por la vida digna. Más que una muestra dedicada al arte nacional, como lo fue en sus orígenes, el Salón se aparta de la lógica del escaparate y asume el arte contemporáneo como un modo de pensar y sentir en común. Una disputa compartida.

Este desborde caucano, impulsado por el Salón, también incomoda las categorías convencionales del arte. «La premisa de la “historia del arte” es ya de entrada academicista, porque supone que el valor de una obra consiste en encajar en un lenguaje que le permita acceder a la Historia, con “H” mayúscula», dice Alejandra Sarria. Y añade: «En el Cauca ni siquiera existe la palabra “arte” en varias lenguas indígenas: lo que puede llamarse “obra” es a la vez herramienta, objeto sagrado y memoria vital. Las comunidades no distinguen entre creación y vida. Por eso no se trata de reconstruir una historia del arte caucano, al menos no entendida en esos términos, sino de pensar una historia de manifestaciones estéticas que trascienden el objeto: la de las resistencias indígenas, afro y campesinas; la de las luchas trans, queer y marikas contra la invisibilización de sus cuerpos en el territorio».

Esa crítica se enlaza con una fractura más global: la división tajante entre arte y artesanía, entre lo popular y lo conceptual, que consolidó la modernidad occidental. Lo explicó la curadora Carolina Chacón en el lanzamiento del Salón: «Esa separación radical, que aún hoy sostiene museos e instituciones, ha excluido procesos de creación vinculados al territorio, a la semilla, al tejido, al cuidado mutuo». KAUKA propone cruzar esa frontera: poner en el centro procesos que no nacen en galerías ni academias, sino en comunidades que no separan el arte de la vida. Ahí late la verdadera disputa: ¿el arte seguirá reducido a una vitrina de objetos firmados por autores, o podrá reconocerse como un campo expandido de saberes cuyo valor está en los vínculos que crea?

Si hay dos palabras que definen el espíritu de KAUKA son «decolonial» y «multiespecie». Decolonial, porque busca desmontar la herencia extractivista que convirtió la tierra en cantera infinita, y propone volver a sus ciclos naturales como medida de tiempo y de vida digna. Y multiespecie, porque reconoce a montañas, lagunas, ríos y bosques como coautores de la creación, no como escenarios pasivos. En esa clave, el Salón plantea que el acto creativo no pertenece solo a los artistas humanos, sino también a los territorios que lo crían y lo alimentan.

Pero entender mejor la apuesta de este año, conviene mirar hacia atrás: cómo nació el Salón Nacional de Artistas, qué función cumplió en sus primeras décadas y de qué manera ha sabido cargar con su tradición mientras deja espacio a nuevas formas de entender el arte. Esa tensión entre memoria y evolución es la que permite leer a KAUKA como una edición singular dentro de una historia que empezó hace 85 años.

De vitrina oficial a campo en disputa

En octubre de 1940, con Jorge Eliécer Gaitán como ministro de Educación y Eduardo Santos en la presidencia, se inauguró el Salón Anual de Artistas en la Biblioteca Nacional. Desde el inicio cargó con una paradoja: buscaba definir si Colombia tenía un arte propio y, al mismo tiempo, adoptaba un formato que reproducía jerarquías ya instaladas. Gaitán le asignó dos tareas: que el público decidiera si existía un arte nacional y que los artistas juzgaran la calidad de sus pares. El catálogo del 45 Salón Nacional de Artistas, El revés de la trama, que tuvo lugar en Bogotá en 2019, cuenta esta historia y explica que, aunque el Salón nació como bisagra, sus jurados eran poetas y políticos sin agudo conocimiento del campo, por lo que la pintura se impuso como canon. Era un mundo estrecho, encerrado en el interior andino.

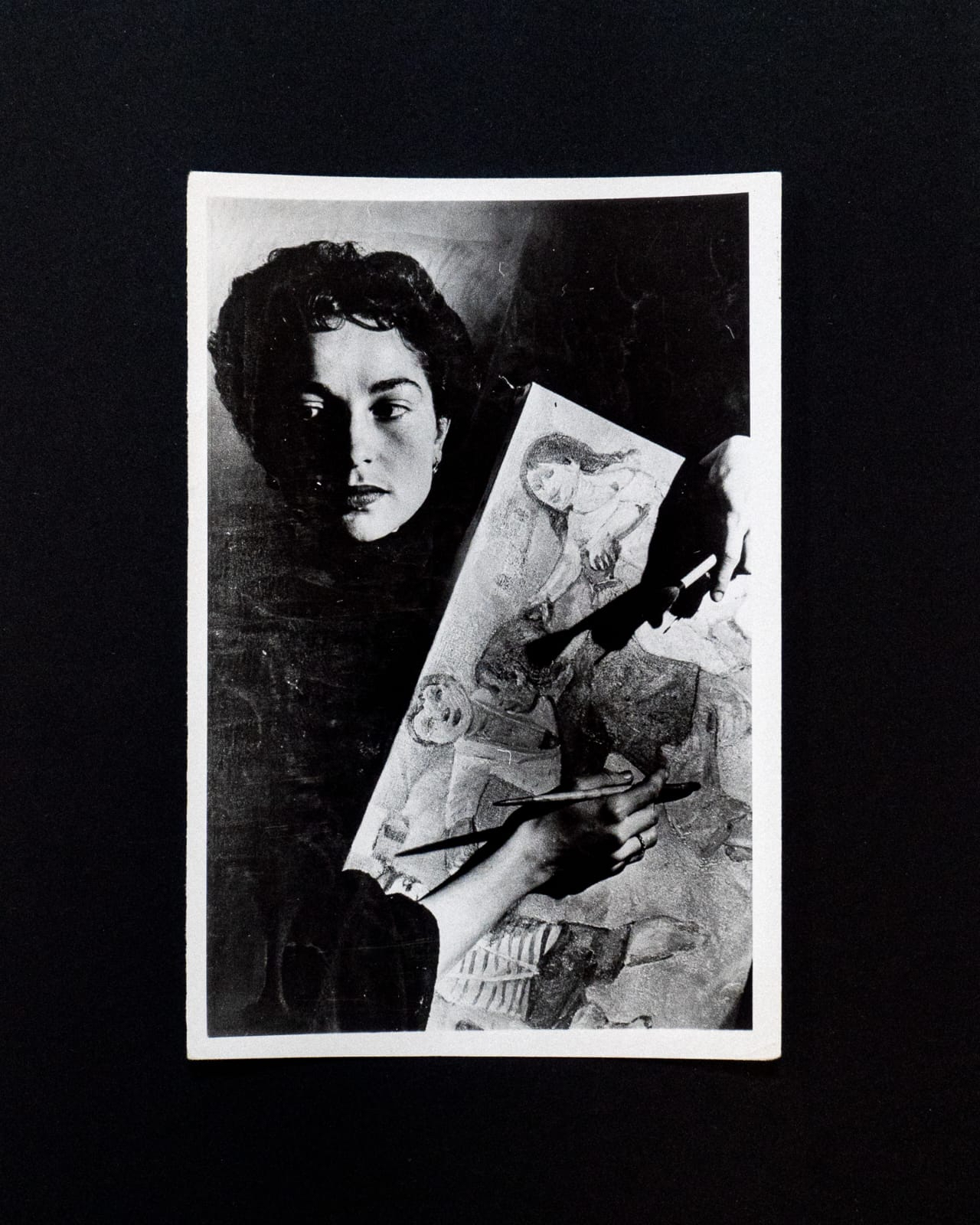

En los años cincuenta, el evento se trasladó al Museo Nacional. Se interrumpió entre 1953 y 1956, durante la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla. Al volver, coincidió con el ascenso del arte moderno en Colombia y con la multiplicación de medios: grabado, dibujo, cerámica. Surgió también una crítica especializada —con Marta Traba como figura decisiva— y publicaciones como Prisma y Plástica que expandieron la discusión más allá de las salas. Artistas como Obregón, Negret, Grau, Ramírez Villamizar o Beatriz González usaron el Salón como trampolín hacia la visibilidad nacional e internacional.

Poco a poco, la antorcha dejó de iluminar un canon único y comenzó a revelar un país fragmentado, complejo, donde el arte oscilaba entre vitrina oficial y campo en disputa. Esa tensión —ser escaparate o espacio de resistencias— es la misma que hoy KAUKA retoma, aunque desde otro ángulo: ya no se trata de decidir si existe un arte nacional, sino de entender que la creación desborda los objetos, los autores y hasta la categoría misma de «arte».

En 1970, el crítico venezolano Juan Calzadilla sentenció frente al XXI Salón Nacional: «Soy espectador de un funeral». No era una exageración. Los artistas que habían dejado huella las décadas anteriores abandonaron el evento, los premios se suspendieron y la curaduría parecía vaciarse de sentido. Fue ese colapso el que obligó, seis años después, a crear los Salones Regionales: un intento de descentralizar la escena y abrir sus costuras. Allí emergieron prácticas conceptuales, hiperrealistas y fotográficas que ampliaron los lenguajes, y nombres como Antonio Caro, Clemencia Lucena, Fernell Franco y Alicia Barney dejaron claro que el arte colombiano ya no podía entenderse bajo un solo canon. Se abrió un camino: la periferia como laboratorio de ideas.

De hecho, si hay un antecedente directo de KAUKA es el 18 Salón Regional del Pacífico. Su curaduría quebró la vitrina eurocéntrica y se nutrió de narrativas decoloniales, de la estética de la liberación de la tierra y de la noción Misak de la cultura como organismo vivo. Allí, los Mandatos de la Tierra dejaron de ser vistos como costumbres para convertirse en principios curatoriales. KAUKA recoge esa senda y la expande.

Su programación incluye mingas decoloniales, intercambios con movimientos antipatriarcales y procesos como los del colectivo Nomásmetáforas, que trabaja pedagogías críticas junto a los abuelos y abuelas de los Nueve Picos Nevados para imaginar «tecnologías de sueños colectivos». Se suma el Consejo Ancestral Willka Yaku, que desde Pubenza, cuenca alta del río Cauca, enlaza prácticas de memoria con los ciclos del agua y la montaña. El paso del Pacífico al Cauca no es un simple traslado geográfico: es la confirmación de que el Salón dejó de girar en torno a objetos y se sostiene en procesos que se originan en la tierra.

La década de los ochenta confirmó que Calzadilla no había errado: el Salón fue cancelado entre 1980 y 1985 para replantear su razón de ser. Volvió con un carácter distinto desplazándose hacia Medellín y Cartagena. Ya no era una vitrina confinada a Bogotá. En los noventa, esa movilidad coincidió con una nueva generación —José Alejandro Restrepo, María Teresa Hincapié, Wilson Díaz— que introdujo medios masivos, performance y registros de la violencia contemporánea. El proyecto dejó de preguntarse únicamente por la calidad de las obras y comenzó a convertirse en espejo de las crisis colectivas del país.

Con el siglo XXI, el Salón dejó de pretender ser el «termómetro del arte colombiano» y se transformó en plataforma curatorial. El viraje fue nítido: del jurado al comité, y del premio al eje conceptual. Ya no se trataba de medir un canon, sino de abrir escenas, de poner a circular preguntas difíciles. Esa mutación tomó cuerpo en la década siguiente. El 42SNA, Independientemente, convirtió al Caribe en sujeto, no en periferia: las curadurías se tejieron en comunidad. El 44SNA, AÚN, en Pereira, trabajó sobre paisajes y encrucijadas territoriales con énfasis en los procesos de formación. Cada edición afinaba el mismo giro: del recinto institucional al espacio regional, de la exposición única a la red de ideas, de la pieza a la experiencia compartida.

Si aquellos salones desplazaron el centro —ya Bogotá, Medellín y Cali no eran las únicas productoras de sentido—, KAUKA radicaliza el gesto: convierte el Salón en una asamblea de saberes comunitarios. Ya no son los curadores consagrados que bajan con su caja de Pandora a explicar de qué va el arte contemporáneo, sino un territorio que habla con sus propios códigos y define qué entiende como creación. Por eso, en esta edición, los arrullos, la cocina colectiva y las fiestas populares tendrán el mismo peso que la crítica académica; por eso los textiles y las vasijas serán expuestos como piezas vitales, no como ornamentos. Ese es el núcleo de KAUKA: reconocer que la violencia de la Colonia y la República no cubrió totalmente a los corregimientos, y contar que allí crecieron laboratorios creativos para la reexistencia.

*Para conocer la programación del Salón, visita https://47sna.com

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes no es responsable de las opiniones recogidas en los presentes textos. Los autores asumen de manera plena y exclusiva toda responsabilidad sobre su contenido.

Ministerio de Cultura

Calle 9 No. 8 31

Bogotá D.C., Colombia

Horario de atención:

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (Días no festivos)

Contacto

Correspondencia:

Presencial: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

jornada continua

Casa Abadía, Calle 8 #8a-31

Virtual: correo oficial –

servicioalciudadano@mincultura.gov.co

(Los correos que se reciban después de las 5:00 p. m., se radicarán el siguiente día hábil) Teléfono: (601) 3424100

Fax: (601) 3816353 ext. 1183

Línea gratuita: 018000 938081 Copyright © 2024

Teléfono: (601) 3424100

Fax: (601) 3816353 ext. 1183

Línea gratuita: 018000 938081

Copyright © 2024