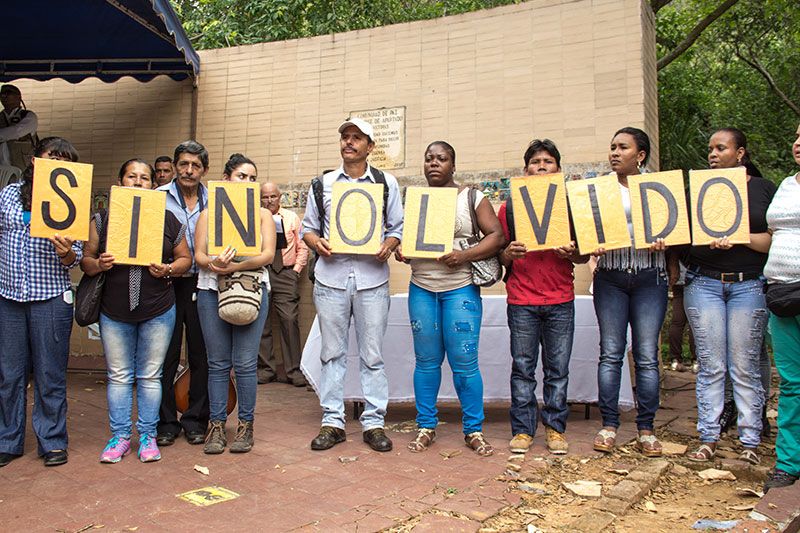

Cuarenta años después, la memoria del Palacio de Justicia sigue ardiendo. En buena parte, porque las segundas y terceras generaciones de quienes fueron inmolados se han negado a dejarla morir. Es una memoria obstinada, que exige verdad, responsabilidades compartidas y un duelo que aun no hemos sabido elaborar. Hay dolores que no se extinguen con quienes los vivieron: superan la barrera del tiempo y resuenan como una sordina imposible de ignorar. Toma décadas entender cómo estos hechos traumáticos han modificado el corpus social, nuestros valores y nuestra percepción del mundo.

La epigenética, esa ciencia hoy en boga, sostiene que el cuerpo tiene memoria. Que los factores ambientales y las experiencias extremas, como la guerra o el hambre, dejan marcas que se heredan por siglos. Que, aunque el trauma no altera el ADN, sí imprime huellas químicas que se adhieren a él y modifican su lectura. El cuerpo hereda sentimientos y emociones: la rabia, la desconfianza, el miedo. Biología y cultura se correlacionan más de lo que creemos.

Por su parte, la investigadora Marianne Hirsch nos dio otra clave fundamental: la posmemoria. Es la forma en que hijos y nietos heredan las experiencias colectivas, las huellas emocionales y simbólicas de un pasado que duele y que suele transmitirse incluso en medio de silencios. Si la epigenética explica la persistencia del trauma desde lo corporal, la posmemoria lo hace desde lo cultural y lo simbólico. Ambas convergen en una misma intuición: las experiencias colectivas dejan marcas transgeneracionales.

Como lo dijo la Comisión de la Verdad, Colombia está anclada en el trauma cultural de la violencia. Hemos atado a las nuevas generaciones a un pasado circular del que no logramos salir. Solo una elaboración colectiva del duelo, basada en la verdad y en la comprensión crítica de nuestra historia y de sus sinrazones, podrá abrir un camino hacia un relato nacional que enseñe, en lugar de anclarnos en el reproche y la culpabilización. Reconocer el pasado en toda su complejidad es una tarea pendiente que aún no tiene suficientes dolientes.

Propongo aquí una reflexión sobre seis episodios de nuestra vida nacional que orbitan en memorias circulares, que regresan como espectros insepultos. En todos ellos, las verdades incompletas han impedido el duelo y la comprensión. Son hechos sobre los que hay más mito que análisis, y donde la sociedad se polariza antes de admitir lo evidente. Seis procesos sobre los que nuevas generaciones aún conservan la capacidad de asombro.

La muerte de Gaitán o el eterno retorno del crimen político

Hasta hoy no sabemos quién movió la mano asesina de Juan Roa Sierra. Las hipótesis se superponen: que la CIA o el comunismo internacional; que el partido conservador o alguien de su propio partido; que la oligarquía que tanto le temía. La incertidumbre convirtió a Gaitán en mito, porque su asesinato desbordó una violencia que llevaba años fermentando en los campos de Boyacá y Santander, entre injurias, reyertas y odios acumulados.

Su caída confirmó una tendencia homicida en la política colombiana que no comenzó ni terminó aquel 9 de abril. Le precedió el cruel asesinato de Rafael Uribe Uribe, y le siguieron centenares más. Desde los años ochenta hemos enterrado a quienes se atrevieron a salir a la plaza pública: de Galán a Jaramillo, de Pizarro a Gómez Hurtado, y muchos otros. El reciente atentado criminal contra Miguel Uribe Turbay confirma el histórico patrón de impunidad: velocidad asombrosa para definir el modus operandi, lentitud insoportable para responder por los autores intelectuales.

La violencia como forma de hacer política sigue siendo un trauma nacional sin elaborar.

Pablo Escobar o el rayón del narcotráfico en la cultura

Colombia oscila entre el odio y la fascinación por ese genio del mal que llevó su ambición hasta los límites de la guerra y la locura. El narcotráfico es nuestro demonio.

Persistimos en la fantasía de que matar al capo, extraditarlo o encarcelarlo basta para desmontar el mercado más próspero que ha tenido el país. Como dijo Hans Magnus Enzensberger, las mafias no son un accidente: son la consecuencia lógica del capitalismo. Los narcos encarnan la codicia capitalista, no su deformación. Por eso nuestra dualidad: asco moral y aceptación tácita. Repudio a la coca y celebración de sus réditos económicos.

Seguimos sin comprender qué nos ha ocurrido en estos cincuenta años de narcoeconomía, narcopolítica y narcocultura. Optamos por la respuesta militar y judicial, sin entender la racionalidad económica del fenómeno que ha moldeado a dos generaciones. El narcotráfico se volvió nuestro destino manifiesto, el que nos dio un lugar en la geopolítica mundial. Mientras no lo entendamos como parte del sistema, y no como su anomalía, seguiremos atrapados en la doble moral.

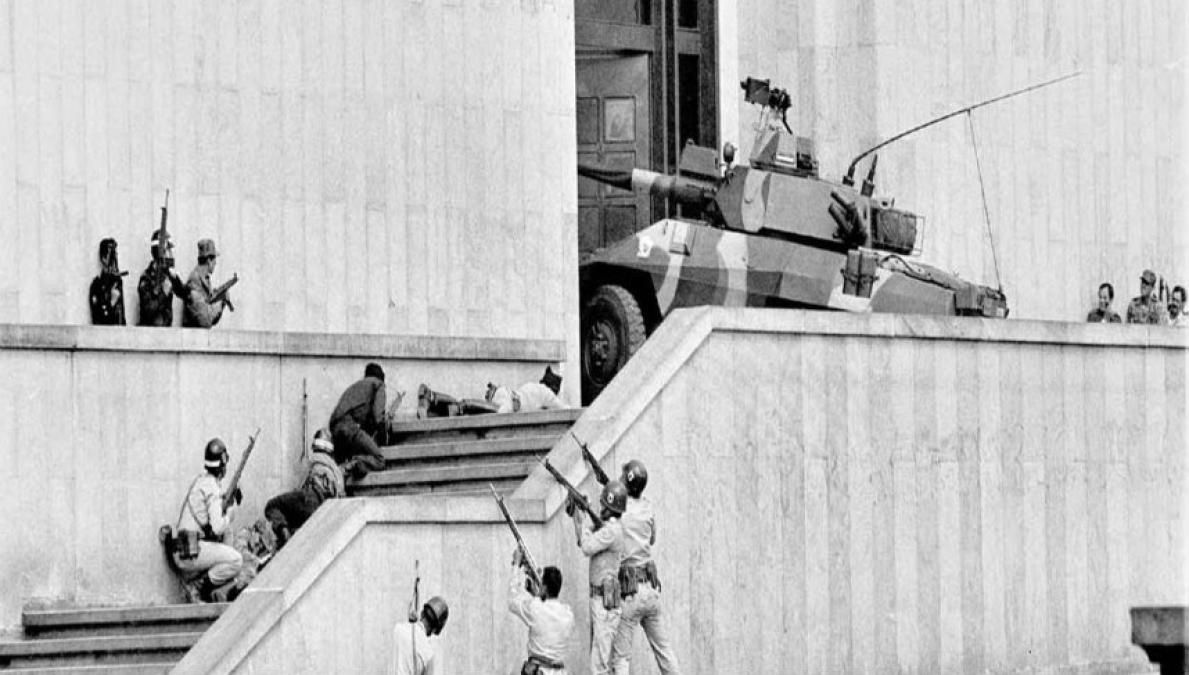

Las cenizas ardientes del Palacio de Justicia

La verdad sobre lo ocurrido en aquellos dos días de noviembre de 1985 puede ser negada con terquedad, pero la evidencia es abrumadora: allí se cometieron crímenes de guerra y crímenes de Estado. Persisten, sin embargo, dos preguntas: ¿Tuvo el narcotráfico algún rol, aunque fuera marginal, en la toma del M-19? ¿Lo que vivimos fue un golpe de Estado nunca admitido?

Sobre lo primero, existen testimonios y contextos que hacen verosímil, aunque nunca demostrado, un vínculo entre Escobar y el M-19. Sobre lo segundo, quedó claro que el poder militar no se subordinaba al presidente, sino que era este quien obedecía al primero. Fue un paréntesis fatal de la democracia, del Estado de derecho y de la civilidad.

Pocos hechos confrontan tanto la noción de «razones de Estado», que algunos sectores aún hoy defienden. El Palacio asombra hoy con más fuerza por la actuación errática de las instituciones que no supieron protegernos de su propia barbarie.

La complicidad con el paramilitarismo

No podemos olvidarlo: la mayor cuota de violencia y crueldad en el conflicto armado la pusieron los paramilitares. Incluso quienes justifican las autodefensas como respuesta a los excesos de la guerrilla deben recordar esta verdad. Llevamos más de veinte años tratando de asimilar la complicidad de sectores económicos, políticos e incluso de comunidades enteras con ese proyecto híbrido entre mafia y contrainsurgencia.

Con los testimonios de los jefes paramilitares podrían escribirse enciclopedias, o ya se han escrito. En los expedientes está claro: el paramilitarismo no fue solo un proyecto armado, sino una apuesta económica y política, un modelo de gobierno, un proyecto de Estado que se materializó y que aún no hemos logrado desmontar.

Al respecto hay mucha verdad y poca memoria ejemplarizante. El juicio contra Álvaro Uribe, que pasó de la condena a la glorificación, es el mejor ejemplo de que esas verdades buscan su autor. El entramado de complicidades que hizo posible el paramilitarismo es una cuenta pendiente que nos divide y que clama por responsabilidades.

Los falsos positivos o la degradación absoluta de la guerra

No fueron solo asesinatos. Fue un montaje macabro para engañar al país con la idea de una victoria militar medida en cadáveres insurgentes. Fue la selección de víctimas por criterios de clase. Fue tráfico de personas. Fue un comercio vil donde vidas se cambiaban por medallas, permisos y ascensos.

Mientras sectores de derecha insisten en analizarlos caso por caso, las víctimas, la JEP y los defensores de derechos humanos identifican patrones sistemáticos y planes fríamente ejecutados. Pero la suma de casos no explica la racionalidad perversa que los originó. Hace falta excavar más hondo para entender cómo un Estado llegó a semejante degradación moral.

Los falsos positivos son el desarrollo predecible de políticas de seguridad deshumanizadas que hoy muchos añoran y que se basan en matar, exterminar y mentir.

La deriva criminal de las guerrillas

Hace mucho que las guerrillas perdieron cualquier aura altruista. El país repudia sus métodos e incluso sus fines poco claros. Que convivan ambiciones políticas con intereses mezquinos no sorprende a nadie. En la guerra, y después de ella, en este extraño posconflicto armado, se volvió evidente que las guerrillas funcionan como mampara de negocios. Ya nada justifica su existencia.

Los fusiles se volvieron los fetiches de las guerrillas, y estos apuntan cada vez más contra la población. Su falso altruismo ha quedado desnudo frente a un país que clama cambios, los mismos que los grupos armados sabotean con su terca violencia. Ellos nos han robado la ilusión de la paz e inclinan al país a la vorágine de la violencia del pasado.

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes no es responsable de las opiniones recogidas en los presentes textos. Los autores asumen de manera plena y exclusiva toda responsabilidad sobre su contenido.

Ministerio de Cultura

Calle 9 No. 8 31

Bogotá D.C., Colombia

Horario de atención:

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (Días no festivos)

Contacto

Correspondencia:

Presencial: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

jornada continua

Casa Abadía, Calle 8 #8a-31

Virtual: correo oficial –

servicioalciudadano@mincultura.gov.co

(Los correos que se reciban después de las 5:00 p. m., se radicarán el siguiente día hábil) Teléfono: (601) 3424100

Fax: (601) 3816353 ext. 1183

Línea gratuita: 018000 938081 Copyright © 2024

Teléfono: (601) 3424100

Fax: (601) 3816353 ext. 1183

Línea gratuita: 018000 938081

Copyright © 2024