En una nota previa al prólogo de El discurso vacío (1996), el uruguayo Mario Levrero advierte que la novela está dividida en dos partes: por un lado están los Ejercicios —«un conjunto de ejercicios caligráficos breves»— y por el otro El discurso —que describe como «un texto unitario de intención más literaria»—. En la primera entrada de los Ejercicios explica que su propósito es muy concreto: «Hoy comienzo mi autoterapia grafológica. Este método (que hace un tiempo me fue sugerido por un amigo loco) parte de la base —en la que se funda la grafología— de una profunda relación entre la letra y los rasgos del carácter».

Lo que sigue es una serie de entradas de diario en las que tiene como único objetivo escribir de forma legible, con la esperanza de que ese acto lo lleve a ser una mejor persona. Levrero se concentra entonces en la forma de las letras: «Hoy, con todo, la letra —si bien más grande y legible— muestra cierto nerviosismo; en realidad estoy escribiendo más rápidamente que ayer. Pero noto también que las letras están más despegadas, más espaciadas entre cada palabra, menos pegoteadas que antes. Como si cada letra hubiera recuperado su individualidad». La tarea, simple en apariencia, pronto se vuelve inestable, una fuerza extraña lo expulsa: se desvía y cae en derivas neuróticas sobre su cotidianidad. Luego se da cuenta de que se distrajo y vuelve a la forma de las letras. Así una y otra vez. En ese ir y venir, el lector termina entrando en un ritmo, el ritmo de una máquina que no logra funcionar del todo.

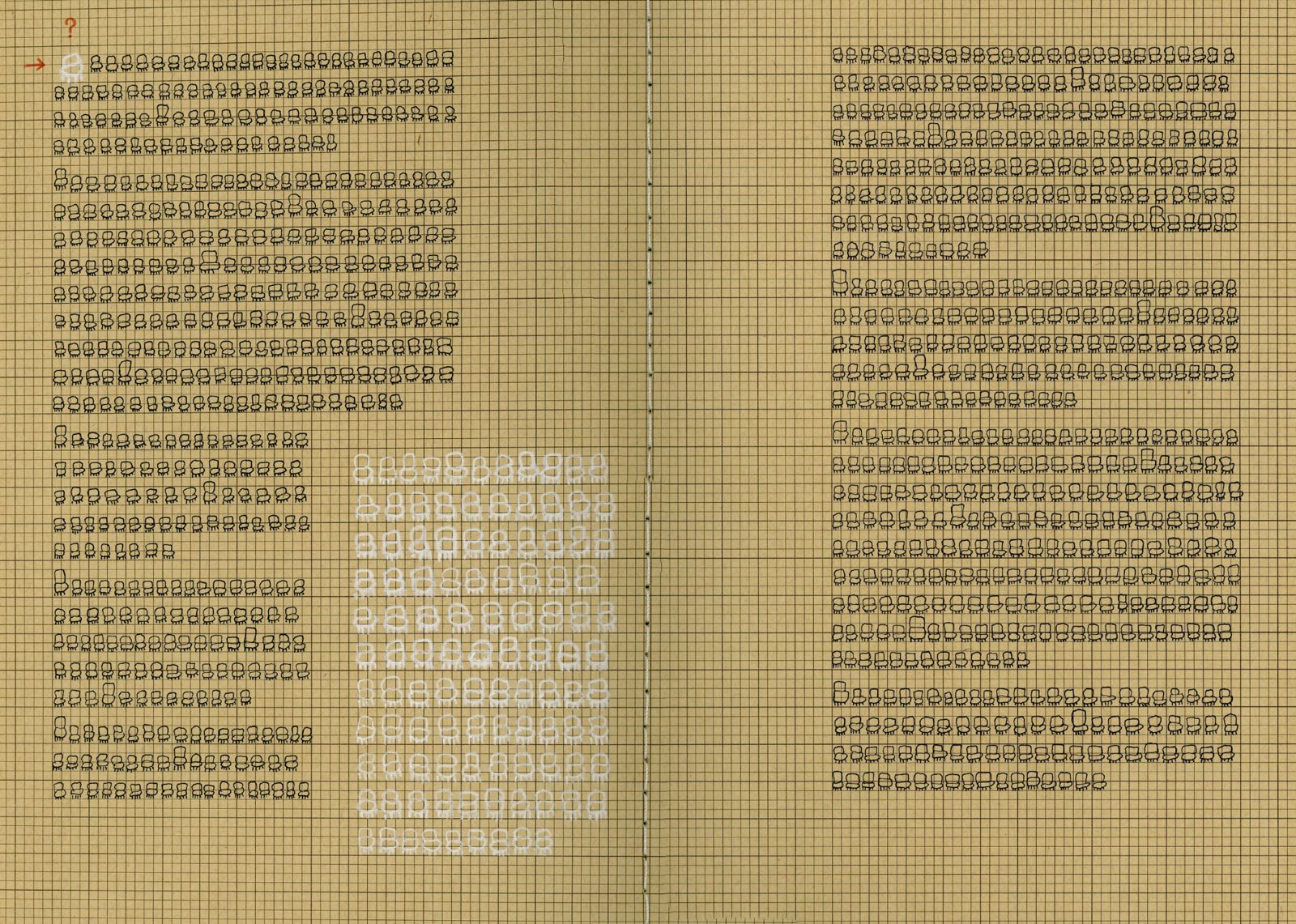

Durante más de diez años, la práctica de Alberto Miani (Bogotá, 1991) estuvo centrada (entre otras cosas) en estar encerrado en su taller en Bogotá rellenando de manera incansable papeles reticulados con dibujos de sillas. Se trataba de una suerte de planas autoimpuestas en un ejercicio de férrea disciplina. Con la repetición, las sillas, diminutas, pegadas unas a otras, empezaban a parecerse a otra cosa: a moscas (cuando había un tachón), a hormigas, a letras, a un texto ilegible en el que el signo flota sin anclarse. Si los contemplamos con atención, estos dibujos parecen ponernos al frente de una presencia tan inquietante como familiar: el lenguaje.

Jugando a la asociación libre, como le gusta a Levrero, encuentro resonancias entre su ejercicio y el de Miani. Ambos escriben: uno con letras, el otro con sillas. Ambos se imponen reglas precisas y se sumergen en un ritual repetitivo (casi burocrático) que, inevitablemente, se desborda: una fuerza imprevista —la deriva, el desvío, la contingencia— los expulsa fuera del control que intentaban ejercer. El artista conceptual norteamericano Sol LeWitt postuló que en una obra de arte lo más importante era la idea y, en ese sentido, «la idea se convierte en la máquina que hace el arte». Me pregunto entonces qué sucede con los cuerpos de aquellos que llevan a cabo las instrucciones de la idea. En particular, qué habrá pasado con el cuerpo de Miani después de todos esos años de disciplina sentado dibujando sillas.

En voz alta, podríamos leer los dibujos de Miani así: «silla silla silla silla silla silla silla silla silla silla silla silla silla silla». Pero, si su objetivo era solamente mostrarnos el esqueleto del lenguaje a través de una escritura asémica, ¿por qué no escoger otro objeto (una mesa, por ejemplo), o, incluso, cualquier garabato sin sentido?

Jimmie Durham —otro artista conceptual estadounidense— se pregunta en su libro Entre el mueble y el inmueble por qué existe la silla eléctrica en vez de la cama eléctrica. También señala que la palabra «chair» (silla) es una elisión de la palabra «cathedral» (catedral). Para Durham las sillas son malas para la médula espinal, el área pélvica y el colon: «estas no-cosas y demasiado-sólidas nos rigen. Y para que no lo notemos, aseguran ser solo sillas, una pura necesidad». Su conclusión: «las sillas son espías». No sobra aclarar que escribo esto desde una silla ergonómica de oficina, diseñada específicamente para sostener cuerpos dóciles y eficientes.

En El ruido del tiempo, exposición presentada en abril de 2018 en la galería de Bogotá SGR, Miani recreó una sala de espera colapsada: varias sillas Rimax (la silla ubicua en Colombia y Latinoamérica) hechas de cera se derriten frente a un televisor encendido en el que una placa de mármol simula ruido blanco. Las sillas —símbolo del control institucional— ceden ante el calor, mientras la pantalla permanece vacía.

En Isis y Osiris (octubre del 2022, Galería Sextante), la contingencia toma la forma de pintura. Las sillas (el lenguaje) aparecen como ruina consumida por la naturaleza producida por los gestos orgánicos de la pincelada. En palabras de Samuel Baena y Camila Rocca, quienes escribieron el texto de la exposición: «después de todo, el lenguaje es sistema, y como todo sistema tiende también a la entropía, la diseminación y el caos. Los barrotes de la retícula no bastan para contener los significados originales de las palabras, y a través de la matriz estos se fugan, se filtran y emergen transmutados. Los significantes mismos no quedan ilesos tras esa resignificación: también las frases, las palabras, las letras se desintegran. Es la descomposición natural del lenguaje, que desplaza el gesto rectilíneo del dibujo y da paso al gesto cromático de la pintura». Yo agregaría que la fuerza de la pintura irrumpe con toda su vitalidad, y logra que el cuerpo rígido, producido por el gesto de hacer planas, empiece a ablandarse, a hacerse más poroso.

Aparte de artista visual Alberto Miani es curador y director de arte de ᴇʟ ᴄᴀᴊóɴ (espacio que lidera). ᴇʟ ᴄᴀᴊóɴ es un estudio de diseño y producción editorial que se sostiene principalmente a través de la creación de identidades de marca y el diseño de estrategias de comunicación en el sector cultural. Esta base le permite generar proyectos con fines artísticos, que se desarrollan a través de procesos colaborativos e investigativos.

ᴇʟ ᴄᴀᴊóɴ es el espacio que lo representa como artista. Después de varios años de trabajar con galerías decidió renunciar a ellas y apostar por una práctica de autorepresentación que le ha otorgado mayor margen de maniobra. Gracias a eso, desde esa plataforma, hace curaduría experimental y produce libros alejados de lo comercial.

«Ante todo, ᴇʟ ᴄᴀᴊóɴ es una editorial, una manera de construir una relación con el lenguaje y de entender mi práctica artística como un machote, una plantilla abierta dividida en capítulos. Su faceta más comercial es el diseño de marca, entendido como el aspecto visual y morfológico del lenguaje, más allá de las letras, y del poder que tiene la comunicación sobre el mundo». El caso de Miani es otro ejemplo más de cómo los artistas rara vez pueden ser sólo artistas. Para hacer viable su práctica tienen que poner en marcha un complejo entramado de subsistencia.

En abril de 2023, tras finalizar una residencia artística en Onomichi, al sur de Japón (curiosamente un país en el que prácticamente no hay sillas; o al menos no tantas como uno esperaría), Miani decidió extender su estadía. Para poder quedarse, se ofreció a trabajar en una granja, donde pasaba los días cortando maleza y alimentando ovejas. Fue allí donde comenzó a vincularse con otros ritmos, alejados de la vida urbana, del tiempo lineal, del hacer productivo. Una de las crías recién nacidas se acostumbró a su presencia. Empezaron a acompañarse y a encariñarse. Le puso un nombre: Shupa-chan. En una colina abandonada de la granja, empezó a hacer terrazas para sembrar hortalizas y flores. Recibió un parto de una oveja durante el invierno. El cordero nació enfermo, y tuvo que enterrarlo días después. Luego de tres meses en la granja, volvió a Colombia para hacer las vueltas de la visa.

En el intervalo de seis meses que estuvo en Bogotá Miani tuvo un hallazgo inesperado: «Pasé mucho tiempo en mi taller porque no tenía casa. Ahí recolecté todas esas ruinas o fósiles de lo que había producido a lo largo de los años. En parte había piezas que no eran comerciales, o piezas que no estaban acabadas. Las reuní y decidí darles una nueva vida. Fue un acto de amor y empatía con objetos olvidados». Dice Georges Perec en Especies de espacios (1974): «El tiempo que pasa (mi Historia) deposita residuos que van aplicándose: fotos, dibujos, carcasas de bolígrafos-rotuladores ya secos desde hace tiempo, carpetas, vasos perdidos y vasos no devueltos, envolturas de puros, cajas, gomas, postales, libros, polvo y chucherías: lo que yo llamo mi fortuna».

En el Renacimiento francés, después de cada cosecha, los espigadores podían recoger lo que quedaba en el campo. Con el documental Los espigadores y la espigadora (2000), Agnès Varda demuestra que la práctica, de cierta forma, persiste. Hay personas que buscan comida en la basura: alimentos que están en perfecto estado y que por motivos, casi siempre arbitrarios, terminan desechados. Lo hacen a escondidas, está prohibido. En Los espigadores y la espigadora también vemos a artistas que, alejados del glamour del arte contemporáneo, crean a partir de objetos viejos y desechados; esta escena me lleva, de inmediato, al Septimazo y las personas que recogen basura, objetos prácticamente inservibles, que reorganizan y clasifican con devoción sobre una tela con la esperanza de ganar algunos pesos. Varda se retrata a sí misma como una recolectora de imágenes. Con su lenguaje íntimo y lúdico, sugiere que en el núcleo de todo acto creativo está la relación con el residuo: con lo que queda, lo que ya no sirve, lo que puede recomponerse. Así hacemos parte del ciclo eterno de descomposición y recomposición, de la misma manera en la que algunos escarabajos coprófagos utilizan el excremento de los mamíferos para alimentarse.

Aunque Miani ya tenía una casa dónde vivir cuando volvió a Japón, decidió regresar a la granja. «Me recibieron Satomi (su novia), el granjero y su esposa —aunque ya se habían separado. Hicimos una fogata, cocinamos y compartimos. En un momento, el granjero sacó una pierna de carne, la puso a cocinar y me dijo que era Shupa-chan, la oveja que había sido mi amiga. Fue un momento muy fuerte: básicamente, nos la comimos. Fue una escena extraña de gente comiendo y llorando al mismo tiempo… salvo el granjero, a quien parecía no afectarle en lo más mínimo. Pero también fue un instante de reflexión profunda sobre el ciclo de vida y muerte. Después empezó el resto de mi vida acá. En el camino, he presenciado varias muertes. Un día, el perro, Puri-chan, se ahogó en el mar; me lancé a salvarlo, fue dramático, y terminé nadando de vuelta con su cuerpo ya sin vida. Otro día, un pato —que era para Satomi lo que la oveja había sido para mí— fue atacado por un mapache. Se desangró por el cuello en los brazos de Satomi».

Sus investigaciones y su vida en Japón han llevado a Miani a una práctica más consciente y más lenta, en la que el cuerpo ya no está sujeto a la producción repetitiva y en masa. Y tiene que ver con Onomichi: «Fue un cambio de un contexto extremadamente urbano a un contexto rural y periférico y marginal en Japón. Fue ir de un extremo del mundo al otro y empezar a cultivar una relación muy concreta y muy directa con la naturaleza: la montaña, el mar, los gatos, los insectos, las granjas».

El cambio en su forma de operar se evidencia claramente en 物が境界に溶ける (Melting Things into Boundaries) (2024), una exposición realizada en un espacio comunitario de Onomichi promovido por el templo budista del barrio. Este lugar funciona como un nodo entre lo local y lo global, conectando el ecosistema creativo de Onomichi con el circuito internacional del arte. Por allí han pasado tanto artistas locales que han ganado visibilidad, como artistas internacionales que han encontrado un lugar para exponer y ganar tracción.

Una de las piezas de dicha exposición son unas bolas de papel washi hechas en papel maché, huecas por dentro, que reposan dentro de materas. Son como huevos de papel en crecimiento: formas que insinúan la posibilidad de dar vida a un objeto que, aunque orgánico en su composición, no está biológicamente vivo. «Ahí están los dibujos reciclados muertos que traje desde Colombia. La pieza viene de entender esos residuos y reconocer su valor en el mundo. Fue un ejercicio personal para entender que necesitaba darle otro lugar a los objetos en el mundo, mucho más alejado de lo racional y lo funcional y así migrar a una mirada más sensible y más conectada con lo etéreo».

«Ahí también hice las flores de tabaco, con tierra de sobras de café consumido. Eso me sirvió para entender que la experiencia y el verdadero contacto con eso que no es humano está en el medio de, en el margen, y no en el resultado. Eso viene de la experiencia de fumar y tomar tinto con Satomi». En estas dos piezas veo un gesto que encuentro radical en esta época que estamos habitando y es pensar el residuo como semilla del mundo por venir. En su libro Dark Ecology, Timothy Morton propone una conciencia afectiva de la ecología: una forma de pensar y sentir la relación con el entorno que no se basa en la pureza, la redención ni la distancia, sino en la cercanía, la contradicción y la vulnerabilidad. Desde ahí, plantea lo que llama una conciencia oscura-dulce: aceptar que estamos enredados con lo que desechamos, convivir con el daño y encontrar belleza en lo que ya no puede ser separado del desastre.

A pesar de que esta pieza de Miani parte de un gesto prosaico, cotidiano y profundamente humano —como fumar cigarrillos y tomar café—, lo humano queda, precisamente, descentrado. Estas acciones se entienden desde otra temporalidad, una que no es humana y que incluso podría situarse en un futuro en el que ya no existamos como especie. La obra nos invita a imaginar un momento en el que dejamos de ser parte de la Tierra, y sugiere la posibilidad de otras formas de vida que emergen desde lo que solemos considerar inerte.

En esta misma línea de quitar al humano del centro es que se construye la narrativa de la exposición. Sucede a partir de una hipótesis especulativa: ¿y si el lenguaje no fuera una creación humana, sino el resultado de una simbiosis con una entidad parasitaria? El texto de la exposición nos cuenta cómo, en un futuro distante, un parásito anorgánico llamado Lingua Parasitus se adhiere al ser humano produciendo su evolución, incluyendo el paso de estar en cuatro patas a estar erguidos, expandiendo sus cerebros y logrando que se desarrollen sus habilidades cognitivas hasta producir el lenguaje. En su ensayo de 1970 La revolución electrónica, William Burroughs propone que el lenguaje es un sistema viral invasivo que infectó a los homínidos en la era pre-paleolítica, y provocó mutaciones profundas en las neuronas, el aparato fonador y la estructura maxilofacial.

Entre las lecturas que nutren Delirium Vortex. Chapter 1: But we fell upwards (2024), la exposición más reciente de Miani, está Spinal Catastrophism (2019), un libro de Thomas Moynihan que aborda la espina dorsal como eje filosófico, biológico y cultural, y que, desde la ciencia ficción y el realismo especulativo, propone una alternativa a la teoría de la evolución y a la historia del ser humano en el mundo.

«Esa expresión, que en español sería algo así como “pero caímos hacia arriba”, viene de estas ideas de que la evolución va hacia el progreso, pero la espina dorsal está cayendo hacia arriba, como una flor que va hacia el sol. Estamos intentando erguirnos hacia la energía solar, pero nuestro cuerpo es un vehículo que está destinado a volverse obsoleto porque el lenguaje está migrando hacia las máquinas».

La exposición tuvo lugar en mayo de 2025 en Untitled, un espacio independiente de Tokio: «Como era un espacio no comercial me permití ser más experimental y quise llevar al límite mi experiencia en Onomichi. Quise pasar de un espacio más seguro en términos de lo escultórico a una exploración más orgánica».

A finales de mayo de 2025, Miani participó en la Osaka International Fair, un evento de alto perfil patrocinado por Expo Osaka y organizado por la prefectura y la ciudad de Osaka. Su participación fue posible por invitación del cuerpo diplomático colombiano y la recomendación de la Embajada de Colombia. Allí presentó el trabajo desarrollado durante su residencia artística de un año en Onomichi, auspiciada por Offline Ventures, espónsor oficial del programa. Pudo mostrar por segunda vez, en un contexto más comercial, sus nuevas exploraciones formales.

Desde sus primeros dibujos de planas de sillas, Miani ha encarnado de manera sostenida el rol del arqueólogo. Es como si se desdoblara: uno es el que hizo los miles de dibujos de sillas y otro el testigo, el que recolecta, clasifica y reorganiza. En esta última pieza, ese rol ha tomado un rumbo distinto al salir del espacio del taller. La obra se compone de cuatro espinas dorsales de madera recogida en una montaña cerca a su casa. Miani cuenta que el proceso consistía en salir a buscar pedazos de ramas, cortar segmentos con un cuchillo mientras andaba en bicicleta, lejos del computador, en un arroyo o sobre una roca. «Quería que la montaña fuera mi taller. Ya venía relacionándome con la naturaleza desde el dibujo y la pintura, pero esta vez no quería “crear” el arte, sino encontrármelo. Recolectar algo y ponerlo en evidencia. Ser una antena, un medio. Más que un gesto de creación, era un proceso de traducción». En esta pieza Miani plantea una conversación con la naturaleza para reconfigurarla en otro espacio. Se trata de un gesto casi arqueológico o botánico: separar, reconfigurar, reinterpretar. «Es como si los árboles fueran fósiles, restos de un esqueleto con el que me siento emparentado», dice Miani. Thomas Moynihan propone en su libro que la columna vertebral es el eje central que conecta el planeta y la persona. Una anatomía, en este sentido, es una memoria. Rescata la provocadora hipótesis de Burroughs y la complementa: el lenguaje, la razón y el sistema nervioso no serían productos de nuestra evolución, sino que nosotros habríamos evolucionado sobre el lenguaje. Es decir, el lenguaje sería una entidad viva e independiente, un parásito alienígena con intenciones propias de reproducción y expansión. Y nosotros, sus vehículos.

Esta idea de que el lenguaje nos moldeó para volvernos su anfitrión ideal pone al cuerpo otra vez en los márgenes, lo vuelve residuo. Lo vuelve compost para decirlo en palabras de Donna Haraway. Miani se pregunta entonces por el lugar del cuerpo en este mundo que muchos dicen se está acabando. Y en su manera de enredarse en él se encuentra con que el mundo apenas está empezando.

Miani despliega en su obra una ficción. Parece encontrar restos de documentos y objetos de civilizaciones perdidas, no por nada en su página web se describe como un hyperstitional time travel researcher (investigador del viaje en el tiempo hipersticional), título que sintetiza la lógica que atraviesa su trabajo: crear relatos ficticios con tal densidad simbólica que, al circular, activen nuevas formas de realidad, como si vinieran del futuro, pero hubieran estado siempre ahí, esperando ser descubiertas.