El fotógrafo Santiago Escobar-Jaramillo (Manizales, 1979) pescaba con su familia en Bahía Solano, Chocó, en 2016, cuando algo blanco que flotaba en el mar llamó su atención. «Oye, la pesca blanca», señaló el conductor de la lancha, que siguió su camino. Luego supieron que era un paquete de cocaína.

Si las persigue la Armada Nacional, las lanchas rápidas que articulan el narcotráfico en altamar se deshacen de parte de la carga para poder ganar velocidad. La carga queda flotando a la vista y disposición de los pescadores, que deben decidir si el beneficio económico que pueden obtener de recogerla —un nuevo piso para la casa, un nuevo motor para la lancha, una gran fiesta— es mayor que toda el potencial violento que guarda.

Lo que empezó como un proyecto de fotografía de peces se convirtió para Escobar-Jaramillo en una reflexión participativa y expandida —dos características decisivas de su trabajo— sobre las tensiones que enfrentan al narcotráfico con las vidas cotidianas de Bahía Solano y de Rincón del Mar, Sucre, a donde va desde que tenía doce años. El resultado es El pez muere por la boca, publicado por Raya Editorial y Matiz Editorial en 2024: es el reflejo de las costumbres de estas comunidades y cómo son alteradas por la violencia.

Además de fotógrafo, Escobar-Jaramillo es arquitecto, editor de Raya Editorial y AñZ, Fotografía Expandida de Latinoamérica. Fue curador visual del Informe Final y de la exposición colectiva «Conflicto y Paz» de la Comisión de la Verdad de Colombia. Ganó el Premio Nacional en Ciencias Sociales y Humanas 2023 – Fundación Alejandro Ángel Escobar con «Cuando Los Pájaros No Cantaban: Historias Del Conflicto Armado En Colombia», Tomo Testimonial de la Comisión de la Verdad de Colombia. Es miembro fundador de 20 Fotógrafos, Colectivo+1 y RadioFoto.

GACETA habló con él sobre la fotografía expandida y participativa, cómo fotografiar el narcotráfico, lo que aprendió de la pesca y la memoria del editor Karim Ganem, que murió en 2023.

¿Cómo surgió el proyecto de El pez muere por la boca?

En 2016 empecé a hacer un relato visual que tenía al pez como protagonista: pescaba peces, fotográficamente hablando. El hombre pez de la portada del libro y la serie de máscaras fueron de las primeras imágenes que creé. Pero para mí los proyectos comienzan como una deriva. Son encuentros a los que uno les va dando forma en el camino. Entonces al inicio el proyecto no estaba vinculado a la droga, la pesca blanca o a las comunidades resilientes.

En 2018, en una salida de pesca deportiva con mi papá, mi hermano, mi tío y mi primo en Bahía Solano, Chocó, pillamos algo flotando en el mar. El conductor lo señaló y dijo: «Oye, la pesca blanca». Nosotros no teníamos ni idea de qué era eso, y él nos explicó que era un paquete de cocaína. Si flotaba en el mar era porque lo habían tirado de una lancha rápida perseguida por la fuerza naval, o porque había habido naufragio. Él no paró, se hizo el de la vista gorda y siguió. Pero me pareció muy interesante y ahí pillé una conexión de la pesca y el narcotráfico, y luego supimos que a veces los pescadores si cogían esas cargas.

Yo voy a Rincón del Mar, Sucre, desde que estaba muy pequeño. Y en uno de esos viajes, en 2021, entendí que la pesca blanca también pasaba allá. El narcotráfico está presente en todas las costas de Colombia, lastimosamente ese es un sino trágico que tenemos como colombianos. Allá tengo amigos desde que tenía doce años, Deivis y Federico, que aparecen en muchas de las fotos. Y allí entendí por dónde debía hilar el proyecto: hacer un diálogo, una conversación entre esas dos tensiones para entender ese contraste entre la violencia del narcotráfico y el paramilitarismo y la resiliencia de estas comunidades costeras.

¿Tuviste que hacer ajustes en el camino?

Sí, uno va ajustando la historia. Yo sabía que tenía una propuesta estética fuerte, esas fotos de la máscara, de los detalles del pez, de esas formas abstractas. Antes utilizaba unas Fujifilm X-Pro2, XT3, buenas cámaras, con las que estaba contento. Y luego, en los cuatro viajes que hice —dos a Rincón del Mar y dos a Bahía Solano— ya llevé una cámara de formato medio y flash. Obviamente esto multiplicó la calidad, el color, me hizo un poquito más lento y, a la vez, tenía que ser más preciso con lo que quería fotografiar.

En el camino también entendí que tenía que conversar de costa a costa, o «de mar a mar», como dice la canción, y cómo debía hablar de las tensiones entre la violencia y el narcotráfico versus la vida diaria, las celebraciones, los encuentros, las comunidades.

¿Qué aprendiste al hacer este libro?

Nos gusta ver a los demás de una forma definida, como un lugar común generalizado. Lo interesante aquí es que uno empieza a darse cuenta de que hay muchas formas en las que las personas se expresan, desde esos gestos diarios, mínimos, y cómo pueden volverse una historia poderosa, una imagen contundente.

A mí eso lo que más me interesa siempre: lo que las comunidades hablan desde sus acciones cotidianas. Claro, uno va a hablar del narcotráfico, que ha sido mostrado desde los machos, el poder, el dinero, las armas. Pero, ¿qué pasa cuando miramos la historia desde un punto de vista mucho más simple y sereno? Eso me interesa especialmente.

Háblame de la fotografía documental expandida y cómo fue la creación de las imágenes de El pez muere por la boca.

Hay una idea conflictiva de que el fotógrafo va, observa y registra desde afuera; a mí, en cambio, me interesa construir los proyectos desde adentro, con el consentimiento y la participación de quien allí vive. Siempre procuro cambiar las metodologías y la estética de mis proyectos. Puede que el fondo sea el mismo: las tensiones sociales, políticas, culturales, la violencia, la resistencia, los actos simbólicos. Pero cambian el color, el método, la estética, la presentación, el ritmo, el formato. Yo siempre estoy abierto a que eso pase; es más, no me interesa esa idea clásica del arte que repite un estilo, un lenguaje. Me interesan los lenguajes experimentales, expandidos de la imagen. En estas fotografías, «creadas», como tú las llamas, no espero a que se revelen naturalmente.

Si tú ves el fotolibro, el proyecto comienza con fotografía de calle, pues: un registro tal cual de lo que ocurre en estos pueblos. Pero a medida que empezamos a construir, a intervenir, a participar, empieza a cambiar y deja de ser netamente documental o registro, y se vuelve más una fotografía de creación. La fotografía expandida expande esas nociones que tenemos de la fotografía documental o fotoperiodística, ¿cierto? Venimos de una tradición muy establecida en Colombia vinculada a la memoria, a la verdad, conectada directamente con los medios de comunicación, con las investigaciones e informes, con la fotografía forense, con la manera en que se han registrado los hechos. Todo esto lo valoro y aplaudo, tiene toda la importancia del caso, pero creo que también debe haber un espacio para la creación en la forma en que hablamos de memoria, de verdad, de justicia y de reparación. Porque esta también es una forma de de contar la verdad que cada uno tiene, la verdad que cada uno ve, la verdad que cada uno ha vivido.

Un proceso de creación con un componente más artístico, o más participativo, más experimental, pues permite precisamente potenciar esos diálogos. Es también una forma de llamar la atención a la audiencia sobre acontecimientos, sobre lugares, sobre personas por el solo hecho de mostrarlos distinto, o como realmente son, por la libertad que permiten las artes, las ciencias, los diferentes métodos, las diferentes técnicas. Eso es lo expandido, un componente reflexivo y de opinión más allá de lo evidente.

¿Y qué implicó este enfoque participativo que mencionas?

No vivo en Rincón del Mar, pero he ido desde que tenía doce años. Allí están mis amigos y aprendí muchas cosas de la vida: cómo relacionarme con el mundo, con otras comunidades, con el mar, con esos distintos tiempos y cadencias que puede haber en una zona costera de Colombia.

Entonces, involucrar a las comunidades —mis amigos, su familia, sus hermanos, sus tíos, sus primos— en la creación de las imágenes también es una forma de hacerlos partícipes de esta plataforma que yo tengo desde la fotografía para hablar de temas difíciles. Yo pierdo el control que tengo sobre las imágenes. Aprendo y potencio las decisiones que ellos toman al ayudarme a construir algo: cómo se ponen las máscaras, construyen un muro de ladrillo o posan. Su aporte enriquece el proyecto y amplía su voz. Los muestra orgullosos de su cultura, de sus tradiciones, de sus celebraciones, de sus gestos diarios.

¿Cuáles son tus referentes en la fotografía participativa?

Me interesa mucho el trabajo que viene haciendo Federico Estol, por ejemplo en Héroes del Brillo: un proyecto precioso con los lustrabotas en El Alto de La Paz, Bolivia. Nicolás Janowski desde Buenos Aires conjuga arte, antropología e historia. También me sorprenden cómo la gente posa y luego se ve fotografiada en gigante con JR. Las intervenciones de Christo y Jean-Claude, por supuesto.

Y en Colombia, admiro lo que han hecho desde el arte Doris Salcedo, Miguel Ángel Rojas, José Alejandro Restrepo, Juan Fernando Herrán, Libia Posada, y desde la foto, Federico Rios y Juanita Escobar, por nombrar algunos, para llamar la atención sobre momentos difíciles de nuestra historia.

Esta es una historia sobre el narcotráfico, pero supongo que no podías fotografiarlo directamente. ¿Cómo lo abordaste para reflejarlo en el libro?

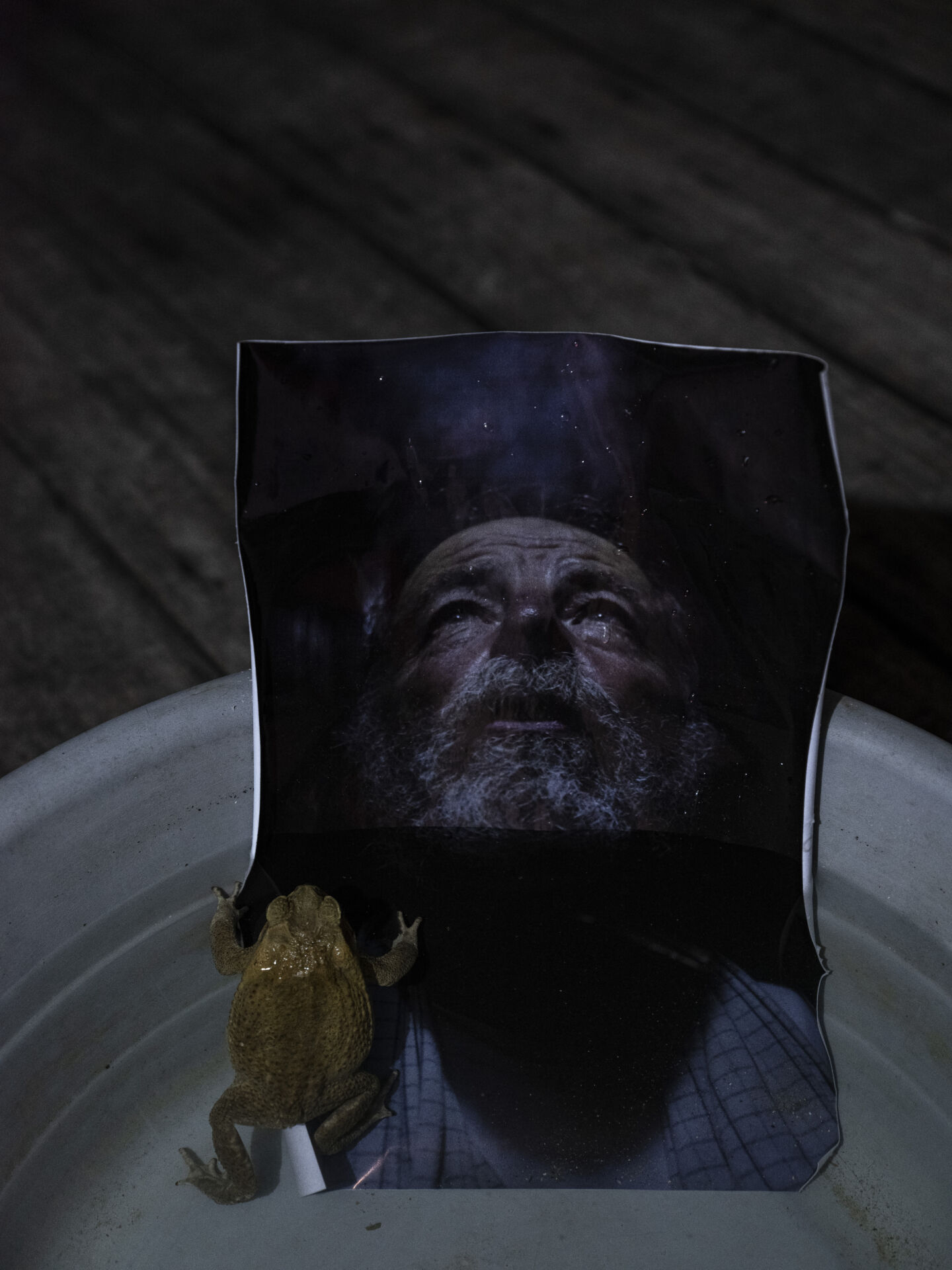

Pues mira, el tema del narcotráfico fotografiado sí está. Esos rostros cubiertos pueden ser de personas que se han encontrado paquetes de droga o que conocen a los cabecillas o que son víctimas. Esa es una forma de cubrir sus identidades o hablar de manera metafórica de lo que estas personas no pueden decir, ¿cierto? «El pez muere por la boca» es una forma de decir que quien hable sobre el tema pues puede morir. Y sí, es peligrosísimo. Por eso lo que hicimos fue reconstruir o simbolizar en tierra firme esas escenas de alta mar. Allá hay informantes, todo está controlado, en algunos casos tienen autoridades compradas: todo eso se cruza ahí.

¿Qué has descubierto sobre el mar, sobre los peces y sobre ti mismo al practicar la pesca deportiva por tantos años?

Los pescadores tienen dos atributos: la paciencia, para esperar, y la persistencia, para continuar. Me acuerdo de que cuando estaba pequeño leí El viejo y el mar de Hemingway. Ahí está dicho lo que es la lucha de una persona por los sueños, en este caso el marlín, y de las dificultades, el tiburón. Me interesa la pesca como símbolo de la vida. Tiene un componente difícil que es la muerte del pez, pero luego se vuelve comida. Y si el pez es comida para las poblaciones, también es diversión para quien pesca.

Mi abuelo era pescador. Luego mi papá. Luego yo. Es como una tradición y, para mí también, una oportunidad de estar más cerca de ellos, de mi hermano, de mi tío, en estas salidas de altamar. Hay un riesgo y un miedo latentes. Uno se siente cómodo encima de la superficie, pero debajo es un enigma. El fotolibro por eso trae una parte donde está ese enigma, ese vacío, esa oscuridad, esas profundidades.

¿Por qué le dedicas el libro a Karim Ganem?

La pérdida de Karim —de su amistad, de su sabiduría, su guía— nos deja un vacío muy grande. Creo que era uno de los grandes pensadores de nuestra época: una persona brillante, con un grandísimo corazón, sátira, un humor único, un gran paladar, un gran ojo; a mí me sorprendía porque él no venía del mundo de la fotografía ni las artes visuales, pero pero tenía una sensibilidad y una agudeza.

Compartí con él muchas de las ideas de El pez muere por la boca en 2021. Recuerdo que justamente cuando estaba en Rincón del Mar y supe cómo conectar lo del narcotráfico con las comunidades, la violencia con la resiliencia, le hablé de eso y él me incentivó mucho. Incluso íbamos a publicar un adelanto del proyecto. Por eso está dedicado a su memoria.