Este ha sido un año marcado por una pregunta insistente sobre los públicos del cine colombiano: ¿dónde están? Tanto instituciones como distribuidores y productores se han cuestionado si el cine de autor que se produce y estrena en salas del país realmente se dirige a los espectadores locales y no solo a la prensa y la cinefilia mundial que se reúnen de forma regular en escenarios internacionales, buscando un reconocimiento y una visibilidad que no terminan de trascender las fronteras de su nicho. Se ha puesto en duda el carácter popular de estas películas al vincular estrictamente esta cualidad a unas cifras de asistencia condicionadas por un débil músculo financiero para la promoción del cine nacional, la resistencia de muchos espacios de exhibición a que estos títulos tengan una exposición más amplia y duradera, y la ausencia de diálogos y estrategias promocionales más efectivas e ingeniosas por parte de las distribuidoras.

Ese cine popular —y no masivo— sí existe y parte de esta pequeña lista de películas que da cuenta de eso; sin embargo, resulta nocivo que el interés por fomentar un cine que convoque a miles y miles de espectadores, sobre todo si es de forma irreflexiva, sea el único que aparezca en la conversación pública, pues supone que solo este tiene derecho a existir y los demás no. En una de las mesas redondas del Encuentro de cine argentino Contracampo, una muestra alternativa que se celebró en Mar del Plata como un acto de protesta frente a las políticas de Estado en contra de la producción local, el crítico de cine Diego Trerotola planteó una reflexión que me parece pertinente en nuestro contexto: «Cuando sacamos fotos y difundimos solamente las salas que están llenas, alimentamos la lógica del exitismo. Me pregunto cómo defender las salas con pocas personas. […] ¿Cómo defender y querer al cine minoritario, al cine chiquito de cinco espectadores? Cuando solo valoramos las salas llenas, damos un argumento a la derecha mercantilista que solo quiere esas películas. […] Las experiencias minoritarias sirven, alimentan y pueden sembrar una semilla de una forma de vida posible». En este sentido, reducir la conversación a unas cifras impide pensar de una forma más compleja en las películas, no permite observarlas y analizarlas como el resultado de un lugar, un tiempo y una sociedad específicos. Y en un mundo globalizado, en el que se han impuesto narrativas, estéticas y esquemas de producción corporativos, es importante seguir hablando de la experiencia cinematográfica con otro lenguaje, un lenguaje que aún intente capturar el misterioso goce de la experiencia sensorial que pueden producir las imágenes y los sonidos como materia; también como vehículo para suscitar conversaciones y reflexiones sobre nuestro tiempo.

Las cinco películas reunidas en esta pequeña lista, estrenadas en salas este año, son una muestra de eso: el cine colombiano puede ser un arte popular, político y libre.

En su ópera prima, Yennifer Uribe observa la vida laboral y doméstica de Sandra, una mujer que trabaja como vigilante de un centro comercial en Medellín y es madre soltera de un adolescente. La mujer se siente atraída por el conductor del bus que toma cada día para ir a su trabajo. Pero esta no es exactamente una historia de amor, es más bien un fresco de la ciudad de Medellín en el que, a través de situaciones íntimas y sociales, Sandra y las mujeres que la rodean se acercan sin vergüenza a su propio deseo sexual. Se trata de una película que desborda vida y sensualidad: la música y el baile ocupan un lugar central; el desenfado y la espontaneidad con que Sandra y sus amigas hablan de juguetes sexuales son contagiosos, y la alegría con que aparecen y hablan de sus cuerpos en una tienda de ropa o en los baños de su trabajo entraña una belleza singular. En un tiempo en el que tantas obras y algunos discursos apuntan a la negación absoluta del deseo femenino, La piel en primavera aparece como un gesto afirmativo que recuerda el goce y el misterio del placer.

Rodada en la población del mismo nombre en el departamento de Bolívar, La Suprema se presentó por primera vez en Colombia en el Festival de Cine de Cartagena de Indias (FICCI), donde obtuvo el Premio del Público. Esta comedia cuenta la aventura en que se embarcan la joven Laureana y su comunidad para conseguir un televisor y ver la pelea de boxeo en la que competirá por el título mundial de su categoría un antiguo habitante de la vereda, Anastasio «Medialuna» Páez. En esta posible victoria, La Suprema ve la oportunidad de que su nombre, borrado antes por el racismo y la vergüenza, vuelva a aparecer en el mapa y que con la atención mediática llegue la atención del Estado para proveerles energía eléctrica, alcantarillado y un puesto de salud, entre otros servicios básicos. Esta es una película que, como hace treinta años La estrategia del caracol, ha sabido usar los códigos de la comedia para señalar con un claro compromiso político el abandono de tantos territorios del país, y también despertar empatía y admiración por la dignidad de sus personajes.

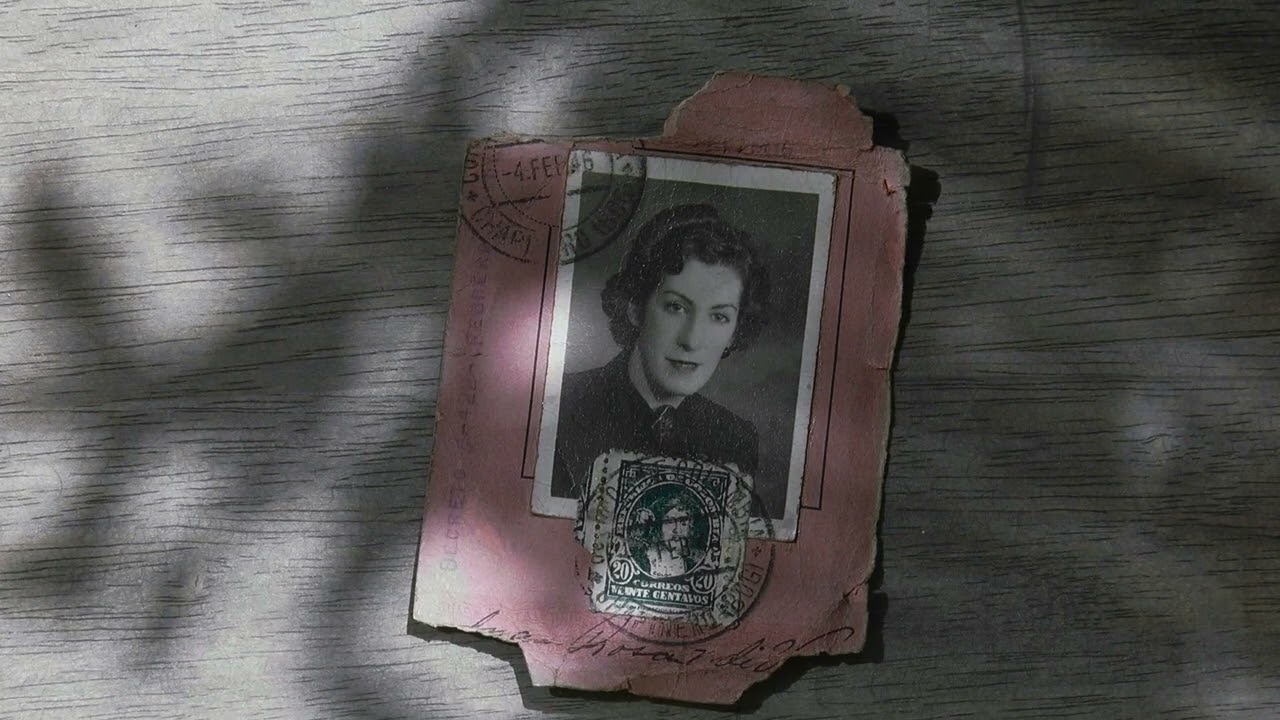

Afincada en Francia hace casi cuatro décadas, Catalina Villar es el nombre más reconocible de esta lista por su larga trayectoria como documentalista. Aquí, Villar vuelve a Bogotá tras la muerte de sus padres para cerrar la casa familiar y en ella encuentra una foto —la única foto— de su abuela paterna: Ana Rosa. «Le hicieron una lobotomía», escuchaba decir y poco más se sabía de ella. Este trabajo es una extensa investigación que evoca una opaca anécdota familiar que rápidamente se vincula con un capítulo social alarmante y violento: a pesar de los bajísimos índices de recuperación de las pacientes, en Colombia se hizo común la práctica de la lobotomía y el 85% eran mujeres diagnosticadas con depresión, esquizofrenia o trastorno obsesivo compulsivo, o percibidas como «libertinas». Si los pacientes hombres eran llevados por oficiales de policía a causa de sus actos delictivos, las mujeres muchas veces eran llevadas por sus propios familiares y esposos como resultado de conductas inapropiadas en el entorno doméstico. Imágenes de archivo del «asilo de las locas» que funcionó a mediados del siglo XX en la Universidad Nacional, entrevistas a quienes hicieron parte de estos procedimientos en complicidad con la iglesia y la voz de Villar, que conduce la narración y cuestiona cada descubrimiento, componen este largometraje, uno de los más memorables y dolorosos de este año.

El prólogo de esta película es quizás una de las secuencias más hermosas del cine colombiano: una nave ha penetrado la atmósfera y su llegada a la Tierra parece marcar, con proporciones iguales de nostalgia y esperanza, el final de un mundo y el comienzo de otro. Resulta extraordinario que, aun en un pequeño circuito de salas, en Colombia haya sido posible el estreno de un largometraje experimental, un tipo de cine que pocas veces es compatible con las dinámicas tradicionales de circulación. Esto da cuenta de una apertura por parte de las salas alternativas, como la Cinemateca de Bogotá o el Colombo Americano de Medellín, ante obras que se alejan tan radicalmente de cualquier propósito narrativo y ofrecen una experiencia intensamente cinematográfica. Esta ópera prima, dividida en capítulos, recoge una buena parte del trabajo de Crisálida, un colectivo de Medellín que en El origen de las especies cuestiona incluso los procedimientos creativos habituales de cineastas que se embarcan por primera vez en un largometraje, y propone el reciclaje y el remontaje como una práctica posible. En lugar de elaborar una antología de cortometrajes, el gran logro de esta codirección es insuflar de una vida nueva a las imágenes que han fabricado juntas a lo largo de los años y hacerlas componer una gran amalgama plástica que, con plena libertad e intuición, hacen transitar al público por un camino impredecible que conjuga naturaleza, tecnología, poesía y sexualidad. El diseño sonoro, además, despliega una riqueza poco habitual y expande el misterioso universo que sugieren las imágenes.