Hablar de memoria es hablar de un tejido vivo que conecta el pasado con el presente, anclado al territorio, a su existencia en él, a las emociones y luchas de quienes se resisten al olvido. Es más que un simple recuerdo: es el sustento de las luchas, la raíz de las identidades y el reflejo de los territorios. La memoria es media vida para Carmen García, lideresa de Madres del Catatumbo, porque encapsula tanto el sufrimiento como la felicidad que han vivido en su región. Es el testimonio de un Catatumbo que fue un territorio de paz, convertido en un espacio de confrontación, violencia y lágrimas por el conflicto armado. La memoria no es estática, es un tejido dinámico que conecta generaciones, territorios y emociones, y en eso coincide. Es el archivo vivo que alberga las memorias colectivas, dice Jazmín García, del colectivo de mujeres negras Las Lavanderas de Turbo, Antioquia,, y Ángela Cañaveral, del colectivo EnredHadas, del Meta, entiende la memoria como la base para no olvidar , la clave para empoderar a las mujeres.

A partir de mayo de 2024, con el inicio del programa Archivos para la Paz, el Archivo General de la Nación (AGN) marca su llegada a los territorios históricamente excluidos, olvidados y golpeados por la violencia y el conflicto armado en Colombia. La región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander; la región de la Orinoquía específicamente en el departamento del Meta; y la región del Urabá, en el departamento de Antioquia comparten situaciones adversas del devenir histórico de nuestro país, como la colonización acelerada, la débil presencia del Estado, la proliferación de actividades ilícitas, la consolidación de grupos y actores armados y el uso indiscriminado de la violencia. Pero también se caracterizan por la conformación y consolidación de apuestas colectivas de personas, grupos u organizaciones que resisten los embates de este sistema que los discrimina, los excluye o los elimina. Estas formas de resistencia y re-existencia se manifiestan en organizaciones de mujeres y en la conformación y uso que ellas le han dado a sus memorias y archivos comunitarios, otorgándoles un sentido único y particular a los procesos organizativos, que se han ido conformando en estas regiones.

La memoria es vital para Carmen. Representa una lucha contra el olvido en un territorio marcado por la violencia. Guarda no solo las huellas de sus sufrimientos, sino también los recuerdos de un tiempo más simple y pacífico en el Catatumbo, cuando las familias podían caminar sin miedo y la vida cotidiana no estaba teñida de violencia. Jazmín, desde la perspectiva de Las Lavanderas, añade que la memoria está profundamente enraizada en el territorio: “Es el alma que nos da sentido, porque allí albergamos todas las memorias y emociones colectivas”. La memoria, dice, no es solo un testimonio del pasado, sino una fuerza que conecta las prácticas ancestrales con las generaciones actuales.

Desde sus luchas cotidianas, las mujeres han preservado los recuerdos que forman la base de la identidad colectiva de sus comunidades. Hubo dificultades, Carmen recuerda que en los primeros años de la organización los hombres desestimaban sus voces en reuniones comunitarias. “¿Dejaron la comida hecha antes de venir?”, les preguntaban. Estas mujeres persistieron hasta ser reconocidas como líderesas en sus comunidades. Este liderazgo no es un acto de heroísmo aislado, sino un compromiso colectivo que se refleja en las acciones cotidianas de las Madres del Catatumbo.

Las mujeres de EnredHadas han trabajado incansablemente en el Meta para fortalecer la memoria alrededor de la economía solidaria, el arte y la formación política. Ángela destaca la importancia de enseñar a las mujeres a construir proyectos y a entender las políticas públicas de género, lo que no solo las empodera individualmente, sino que también fortalece sus comunidades. Este trabajo ha sido, en ocasiones, motivo de tensiones con líderes en los territorios que ven amenazado su poder. “Nos dicen que estamos buscando la política, pero nuestra lucha es por enseñar y aprender, no por competir con ellos”, recalca Ángela.

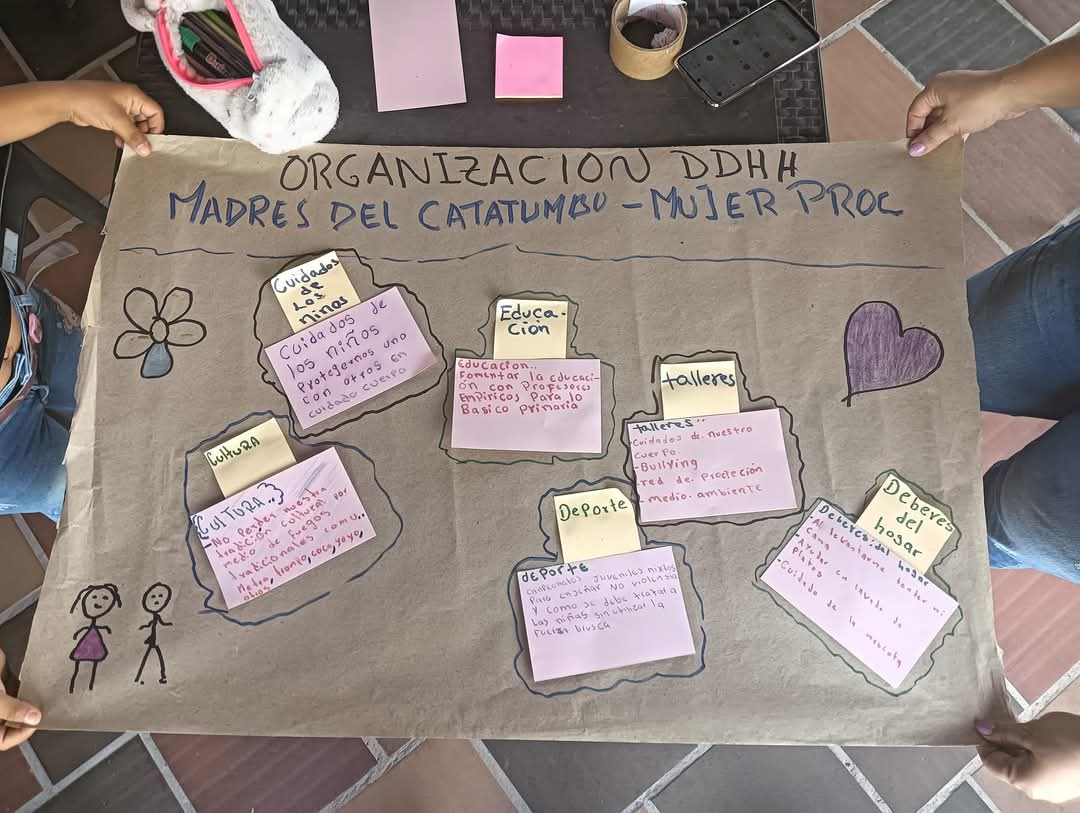

Las Madres del Catatumbo lideran conmemoraciones anuales para recordar las masacres sufridas, alimentando un sentido de comunidad que ha sanado las divisiones causadas por el conflicto armado, guardando y preservando su memoria colectiva y aportando en su lucha por la verdad, la justicia y la reparación. Para Enredadas, las cartillas, los videos y las obras de teatro son herramientas esenciales para documentar y enseñar en los diferentes espacios que han ido apropiando. Estas últimas, según Ángela, han permitido transformar vivencias dolorosas en aprendizajes colectivos, especialmente al mostrar a las mujeres que pueden superar el maltrato y reconstruir sus vidas, siendo un soporte importante en la conformación de archivos y en la preservación de la memoria. Las Lavanderas, por su parte, han desarrollado dos estrategias clave: el “centro de luz” y la “casa itinerante de cuidado y sanación”. En el primero, objetos representativos del territorio, como tambores y juegos tradicionales, evocan recuerdos y emociones. Jazmín destaca cómo estos elementos, como un trompo o una totuma, transportan a las personas a sus raíces, conectándolas con historias personales y comunitarias. Cada colectivo de mujeres ha encontrado estrategias únicas para mantener viva la memoria, que constituyen aportes para la consolidación de archivos con sentido comunitario.

El territorio: motor para la memoria y los archivos comunitarios

Más allá de estas estrategias específicas de activación de las memorias y uso social de archivos, estas mujeres han demostrado que la construcción de memoria está intrínsecamente ligada al territorio. El Catatumbo, con su complejidad cultural y lingüística, ha sido el escenario donde las madres han reconstruido lazos sociales rotos por la violencia a través de una maternidad colectiva que trasciende la familia biológica. Carmen explica que su trabajo ha consistido en adoptar un papel maternal hacia todos los jóvenes del territorio, independientemente de su papel en el conflicto: “Somos las mamás de todos los hijos, sean policías, guerrilleros o soldados”. Este enfoque ha permitido transformar el dolor en unidad, promoviendo la reconciliación entre comunidades divididas.

En el Meta, EnredHadas ha utilizado el arte y la pedagogía para empoderar a las mujeres y fomentar la participación activa en los procesos sociales y políticos. Ángela cuenta cómo las obras de teatro han servido como un medio para visibilizar historias de violencia y superación, mostrando a las mujeres que “sí podemos salir adelante, respetarnos y convivir”. Este trabajo también ha sido un puente entre generaciones, permitiendo que las jóvenes se inspiren en las luchas de sus antecesoras y se unan al tejido de la memoria colectiva.

El territorio no es solo un espacio físico para Las Lavanderas, sino una extensión de su identidad como mujeres negras. Jazmín lo describe como un elemento que “nos define, nos moldea y nos sustenta espiritualmente”. Este vínculo es evidente en su trabajo con los consejos comunitarios, donde han recuperado prácticas ancestrales como la pesca artesanal, los juegos tradicionales y las lunadas. Estas actividades no solo preservan la memoria, sino que también fortalecen la identidad cultural y la cohesión social.

A pesar de las diferencias geográficas y culturales entre estos colectivos, sus historias revelan un hilo conductor: la capacidad de las mujeres para transformar el dolor en resistencia y para convertir sus experiencias en herramientas que preservan y transmiten la memoria. Carmen, Ángela y Jazmín coinciden en que su labor no sería posible sin el apoyo mutuo y la solidaridad que han construido en sus comunidades. Como explica Jazmín, “juntas somos más fuertes, porque nada prospera desde lo individual”.

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes no es responsable de las opiniones recogidas en los presentes textos. Los autores asumen de manera plena y exclusiva toda responsabilidad sobre su contenido.

Ministerio de Cultura

Calle 9 No. 8 31

Bogotá D.C., Colombia

Horario de atención:

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (Días no festivos)

Contacto

Correspondencia:

Presencial: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

jornada continua

Casa Abadía, Calle 8 #8a-31

Virtual: correo oficial –

servicioalciudadano@mincultura.gov.co

(Los correos que se reciban después de las 5:00 p. m., se radicarán el siguiente día hábil) Teléfono: (601) 3424100

Fax: (601) 3816353 ext. 1183

Línea gratuita: 018000 938081 Copyright © 2024

Teléfono: (601) 3424100

Fax: (601) 3816353 ext. 1183

Línea gratuita: 018000 938081

Copyright © 2024