Reportaje original para La Liga Contra el Silencio y VORÁGINE**

Unos gritos rompen la calma de la noche en Santa Marta. Es febrero y la brisa sopla sobre cuerpos que chocan entre sí. Empujones, pisotones y alaridos se confunden de forma caótica entre el movimiento y el sonido distorsionado que sale de unos amplificadores instalados en la terraza de un hostal ubicado a las afueras de la ciudad, en uno de esos puntos inclinados donde el pavimento se une con la frondosa vegetación de la Sierra Nevada.

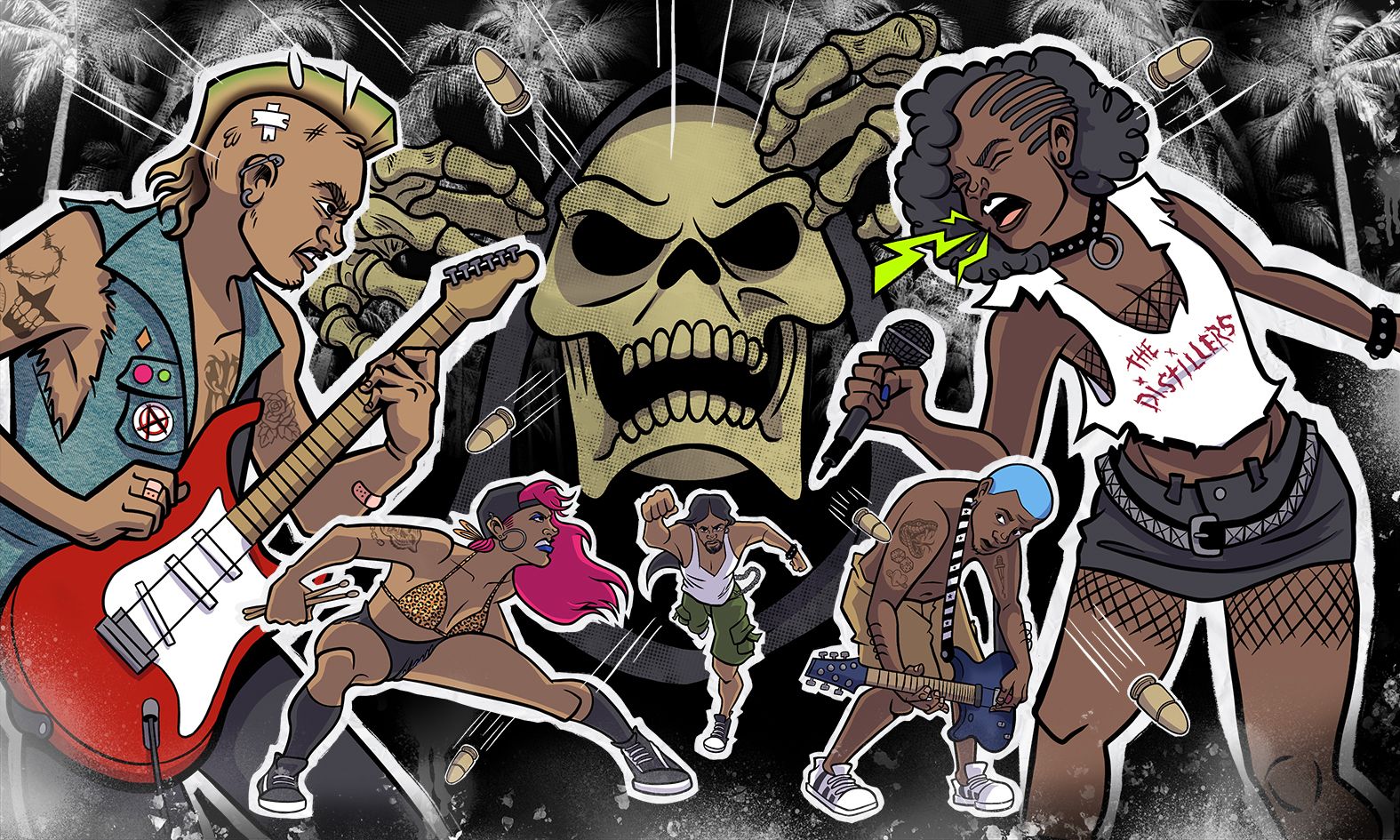

Alrededor de estos aparatos, unas doscientas personas de varios países bailan de forma eufórica. Algunos de los cuerpos tatuados zapatean con sus botas pesadas; otros lucen bikinis negros, camisas de flores, chalecos de cuero llenos de taches y crestas de colores. Es la sexta edición de Ruido sobre los 40 grados, el único festival de punk que se realiza en una urbe caribeña donde el vallenato es el rey.

Quince bandas de Colombia, Ecuador, México, Costa Rica, España y Estados Unidos han llegado a Santa Marta para gozar del calor, el mar y, sobre todo, el rock. Es sábado: el clima es agradable y por las calles del centro histórico pasan chivas llenas de gente bailando. El Parque de Los Novios está repleto de turistas colombianos y extranjeros que rozan su piel al ritmo de la percusión de la guaracha y del reguetón que sale de los locales aledaños. Sudan, las caderas se mueven, las copas se alzan y las mejillas coloradas se entregan al goce, la fiesta y los placeres.

Tres semanas antes, sin embargo, el ambiente era muy distinto. La misma ciudad que a inicios de este año registró una ocupación hotelera del noventa y cinco por ciento, estuvo en silencio y envuelta por el miedo y la incertidumbre.

El 21 de enero de 2025, a muchos habitantes de Santa Marta les llegó un video a sus celulares. Ocho hombres encapuchados sostenían rifles de largo alcance y pistolas. «Buenas tardes, un cordial saludo a la población samaria el día de hoy», dice el vocero de un grupo paramilitar del que no se tenía antecedentes y que se hace llamar «La Muerte». «El siguiente comunicado es para hacerle sentir a la población samaria nuestro respaldo», añade el hombre, y luego sube el tono para anunciar un toque de queda. La medida, según él, entraba en vigor de forma inmediata y por tiempo indefinido en toda la capital del Magdalena.

En el mensaje, de dos minutos de duración, el hombre armado dice que son «el personal con el cual cuentan para su seguridad», y que están al servicio de la «gente trabajadora». Su accionar, advierte, será contundente y sin compasión contra la delincuencia común. Luego lanza una amenaza: «Después de las diez de la noche no queremos ver personas que no estén laborando. Esos grupos en las esquinas no van». Tras nombrar por lo menos una treintena de barrios, que según el hombre «necesitan nuestra presencia», concluye: «Esos padres corrigen a sus hijos o les daremos de baja».

Las siguientes semanas fueron de terror. Según la respuesta a un derecho de petición enviado a la Secretaría de Seguridad de Santa Marta, «al grupo armado “La Muerte” se le atribuyeron crímenes incluyendo homicidios y amenazas directas a través de panfletos y videos intimidantes. Estos actos incluyeron homicidios relacionados con ajustes de cuentas y una supuesta “limpieza social” en barrios marginales. Además, se reportaron amenazas contra extorsionistas y consumidores de drogas en sectores de la ciudad».

Entre los crimenes que se le atribuyen a «La Muerte» está el asesinato de un hombre identificado como Jesús Manuel Gutiérrez Morales. Sobre su cadáver se colocó una hoja que decía «No estamos jugando». Durante varias jornadas, según testimonios recopilados por defensores de derechos humanos y organizaciones como la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Ambientales y Liderazgos de la Sierra Nevada de Santa Marta (PDHAL), por fuera de las zonas turísticas, las noches fueron de silencio, las calles se vaciaron y los comercios cerraron temprano; incluso hubo quienes no pudieron volver a sus casas y durmieron en sus lugares de trabajo.

Hace más de veinte años no se registraba una situación así de angustiante.

Luis Fernando Trejos, docente e investigador de la Universidad del Norte de Barranquilla y experto en temas de violencia y paz, explica que en el departamento de Magdalena se instauró «la gobernanza armada más longeva que ha tenido Colombia».

Durante décadas, el control de este territorio estuvo en las manos de Hernán Giraldo Serna (conocido como «El Señor de la Sierra»), entonces jefe paramilitar de las Autodefensas Campesinas del Magdalena y La Guajira, quien llegó a la Sierra Nevada a finales de los sesenta, entró al narcotráfico durante la bonanza marimbera y ganó poder gracias a la implementación de la mal llamada «limpieza social», como se le conoce al asesinato selectivo de personas generalmente marginalizadas y empobrecidas.

Desde hace por lo menos sesenta años, la Sierra Nevada ha sido un territorio codiciado por el narcotráfico gracias a su geografía y ubicación estratégica. Esto atrajo a los hermanos Castaño, que luego de crear las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en 1997, necesitaban controlar las lucrativas rentas ilegales de la zona. Pero Giraldo no estaba dispuesto a unirse a esta federación de grupos paramilitares. Ante la negativa, a Rodrigo Tovar Pupo (alias «Jorge 40»), comandante del Bloque Norte de las AUC, se le ordenó la toma del territorio y comenzó una guerra que duró apenas un año, entre 2001 y 2002, pero se caracterizó por una violencia desenfrenada y consecuencias devastadoras.

Según el Informe del Centro Nacional de Memoria Histórica La tierra se quedó sin su canto, Giraldo se atrincheró en la Sierra con ciento setenta y cinco hombres armados. «Jorge 40» respondió con alrededor de novecientos. No se tiene un número exacto de víctimas, pero se estima que por lo menos mil campesinos fueron desplazados. Además, al verse acorralado, Hernán Giraldo movilizó treinta mil civiles para que hicieran un paro que llamara la atención del gobierno de Andrés Pastrana. En la ciudad los toques de queda se volvieron comunes, las calles se quedaron vacías y el asesinato selectivo se volvió una forma de controlar y amedrentar a la población.

En febrero de 2002, Hernán Giraldo se rindió, su organización criminal se sometió a las AUC y pasó a llamarse Bloque Resistencia Tayrona, con el que siguió controlando la región.

La juventud samaria quedó atrapada en medio de este conflicto y se convirtió en objetivo militar. Específicamente, un pequeño y emergente sector de la población que desencajaba con el paisaje y la cultura del Caribe: una mancha negra que se expresaba con guitarras, baterías y voces guturales, y que buscaba vivir entre la distorsión del rock y la libertad de una música ajena a la cultura local. En su desconocimiento, la misma sociedad señaló y juzgó a estos jóvenes, que terminaron sufriendo la persecución paramilitar.

Lo curioso es que a pesar de que Santa Marta tiene poco más de quinientos mil habitantes, las historias de estos rockeros perseguidos por el paramilitarismo pasaron muchos años en silencio.

Una memoria contada en clave de rock

Laura Chaves tiene los ojos tan claros que parecen brillar detrás de los vidrios de sus gafas. En un congreso de Antropología, realizado en Bogotá, se conoció con Eliana Toncel, quien también usa gafas, sonríe constantemente y lleva la mitad de su pelo rizado estilo afro y, la otra mitad, trenzada. Ambas están en sus treintas, son antropólogas de la Universidad de Magdalena y no se identifican como metaleras ni como punkeras, ni como rockeras. Simplemente aman la música, por eso desde muy pequeñas han estado ligadas a las escenas musicales y culturales de Santa Marta.

En sus años universitarios, como muchos jóvenes, pasaban sus noches en los bares que pululan sobre las polvorientas y caóticas calles que rodean a la universidad o en los parchaderos clásicos, como los andenes del Parque de Los Novios. En estos lugares, donde puede sonar desde el vallenato más dramático hasta el punk más subversivo, notaron que los rockeros de generaciones mayores contaban historias de la persecución que vivieron. Sin embargo, no existían registros oficiales o investigaciones que documentaran estos sucesos, por lo que decidieron hacer un ejercicio de «detonación de memoria».

Una noche, en un tributo a Gustavo Cerati, conocieron a Brayan Orostegui, un hombre de treinta años y pelo largo. Él tampoco se define como rockero, más que nada es un apasionado por la música, sobre todo por la batería, instrumento que toca en proyectos que van desde grupos de covers que se presentan en hoteles, hasta Invisibles, una de las bandas de rock indie más destacadas que han salido de la región Caribe en los últimos quince años.

Brayan estudió cine en la Universidad de Magdalena y con Laura y Eliana forma parte de Casa Tachuelas, un colectivo que en 2022 presentó junto al Centro de Memoria Histórica, Paz y Reconciliación el informe Sonidos con Memoria, un proyecto multimedia que recoge testimonios de quienes vivieron esa época y fueron víctimas de la persecución.

En el micrositio del proyecto se observa una línea de tiempo que recopila una parte importante de la historia del rock samario, que está complementada con cápsulas de video y podcasts. Ocho años tardó la construcción del informe que demostró cómo entre 1999 y 2006, los rockeros samarios fueron víctimas de múltiples crímenes, entre estos los asesinatos de Leonardo Torres Fontalvo y Alberto Escárraga Soto en 1999; y de José Alejandro Avendaño Cantillo y Luis Morales en 2002.

Estos se suman a 2.176 asesinatos selectivos, 117 masacres y 142 desapariciones forzadas registradas en la región entre 1982 y 2022, según los datos recopilados por el colectivo. Fruto de esa investigación nació también un documental llamado «Fantasmas del rock», estrenado en 2024 en el Festival Cine a la Calle, realizado en Barranquilla.

Una cultura forjada entre riffs distorsionados y panfletos amenazantes

La historia del rock colombiano comenzó a finales de los años cincuenta. Pero fue en los noventa cuando realmente despegó fuera de Bogotá y Medellín. El cierre del milenio, con la llegada de internet y las nuevas tecnologías, prometía una era más rápida, conectada y vibrante. Para muchos jóvenes —que hasta entonces debían esperar a que alguien viajara para conseguir discos, o compartían música en casetes y CDs pirateados— acceder a los pulsos culturales globales se volvió más fácil que nunca. Y con la nueva Constitución llegó también una esperanza: la de construir un país pluriétnico y multicultural, donde todas las expresiones tuvieran espacio.

Canales internacionales como MTV y emisoras locales como Radioacktiva introdujeron a una nueva generación la música de moda, entre esta el nu metal y el neo punk. «El impacto del rock en los años noventa fue algo cataclísmico», explica Juan Pablo Conto Jurado, periodista cultural e historiador. «Cuando irrumpieron bandas con guitarras crudas y estética descuidada, no lo hicieron en un vacío: se sumaron a una tradición global de rebeldía sonora, pero lo hicieron desde Colombia, con preguntas propias, mezclando influencias e identidades. Fue un viaje que conectó tradición, tecnología, identidad y rebeldía, trayendo a la superficie esa energía que tanto necesitábamos para descubrir quiénes éramos y qué podíamos llegar a ser», agrega.

Si bien en Santa Marta esta música no llamaba mucho la atención, poco a poco varios adolescentes se fueron empapando y a finales de los noventa y principios del nuevo milenio, comenzaron a aparecer bandas como Barack, Liberatum, Stoker y AK47. También se abrieron bares de rock como Firenze, y tiendas de discos como Discolandia se animaron a traer álbumes. Incluso, lugares de renta de películas como Videomacondo, que perteneció a un francés, ayudaron a que algunos curiosos jóvenes se sumergieran en esa cultura.

A punta de casetes regrabados y copias de revistas que pasaban de mano en mano; y de armar parches para intercambiar música, el rock dejó de ser ajeno en el Caribe. De forma paralela, en Barranquilla, Sincelejo, Montería y Cartagena se comenzó a sentir la fuerza de este sonido y una pequeña, pero inquieta escena intermunicipal se comenzó a forjar en la costa norte colombiana.

Mientras este fértil y emocionante panorama cultural se desarrollaba, en la Sierra Nevada, Hernán Giraldo consolidaba su poder. También llamado «El Patrón» o «El Taladro», Giraldo no solo es uno de los narcotraficantes y paramilitares más despiadados de la historia del conflicto armado colombiano, también es uno de los mayores depredadores sexuales y pedófilos que han existido en el país.

Norma Vera Salazar, defensora de los derechos humanos y consultora en convivencia y seguridad, documentó más de doscientos casos de mujeres abusadas sexualmente por Giraldo, en su mayoría niñas, y ha estudiado a fondo la presencia paramilitar en Magdalena. Según sus investigaciones, el primer panfleto de amenaza enviado por Giraldo data de 1978. En aquel entonces, el «Señor de la Sierra» hizo una alianza con el F2 —unidad que perteneció a la división de inteligencia de la Policía Nacional, acusada de múltiples crímenes de lesa humanidad—, y no solo se dedicó a eliminar a sus competidores del hampa, sino que convirtió en su blanco a cualquier militante de izquierda, líder social, ambientalista, cultural o defensor de derechos humanos. También los habitantes de calle, las trabajadoras sexuales y cualquier cosa que «afeara» la ciudad entraron en sus planes de exterminio.

Jek Lavey* es un hombre alto que usa una chaqueta de cuero negra adornada con los logos de Megadeth. Este metalero samario radicado en Bogotá tiene la voz gruesa y habla como un locutor de radio. Jek formó parte de la segunda generación rockera de la ciudad, fue vocalista de Reactor, entre otras bandas, y a inicios de los dosmil andaba por las calles de Santa Marta con una cresta en la cabeza, pantalones de tela escocesa y botas. Con tristeza recuerda que estuvo al lado de Luis Morales la noche que lo asesinaron a las afueras del bar Mp3. «¿Qué pueden hacer unos simples chicos que a lo mejor solo quieren escuchar música como cualquier otro?», se pregunta hoy.

Jek cuenta que, pese a todo, esa fue la «época dorada del rock en Santa Marta». En esos años de curiosidad y exploración, por las blancas calles comenzaron a circular unos cuantos puntos negros que lucían camisetas estampadas con imágenes atemorrizantes e iban bajo el inclemente sol del Caribe con el pelo hasta los hombros y con la piel perforada y rayada.

En la primera década de los dosmil, la ciudad todavía no había explotado su potencial turístico ni había atravesado el intenso proceso de urbanización y gentrificación que vive hoy. Todo era más chiquito, todos estaban más cerca y las plantas de la Sierra todavía adornaban buena parte del perímetro urbano.

La aparición de estos apasionados por la música, junto a la llegada de cada vez más extranjeros a las playas, derivó en la creación de los primeros bares que se atrevieron a poner melodías distorsionadas en los dominios del acordeón. Algunos de estos espacios, como Firenze, quedaban en la que era la zona rosa de ese entonces; otros estaban en medio de los puntos turísticos como Crabs, aún ubicado en el centro, y El Hueco, en El Rodadero; o en las vías principales, como Mp3, que quedaba sobre la avenida del Libertador.

En estos pequeños locales cuyas paredes estaban llenas de fotos de músicos pelilargos y de logotipos inentendibles, se podía escuchar desde el rock más comercial hasta los sonidos más pesados y subterráneos. Para los emergentes rockeros de una ciudad que empezaba a mirarlos con recelo, estos espacios fueron un refugio donde encontrarse, compartir música, armar bandas, organizar conciertos y forjar una cultura.

Adicionalmente, la Escuela de Formación Teatral y Circense (Fundam), bajo la dirección de la dramaturga Patricia Moreno Lindero, abrió las puertas de la Sala Roberto Lindero —en el segundo piso del Teatro Santa Marta— para que estos jóvenes tuvieran un lugar donde ensayar y montar toques.

Según la investigación de Casa Tachuelas, el rock llegó a la ciudad a través de las clases pudientes y luego se esparció a todos los rincones. En esa transición, al instaurarse en los barrios populares, se comenzó a vivir de forma más intensa y sus seguidores adoptaron los ritmos más pesados como el black metal o el death metal. Esto también pasó en Medellín a mediados de los ochenta, cuando el punk y el metal llegaron al país. Los jóvenes de las comunas sofocadas por el narcotráfico encontraron en estos ritmos no solo una forma de expresar toda la rabia y frustración que vivían, sino que crearon un medio para sobrevivir. «Una de las cosas que atraviesa también la experiencia musical pasa por un lugar de clase, el estrato social en el que estás y el barrio que te tocó», comenta Laura.

En una zona como El Rodadero —llena de edificios grandes, restaurantes de cadena, comercios amplios, turistas ruidosos y arriendos costosos— era más fácil que las personas tuvieran una mayor familiaridad y entendimiento de estos géneros. Esto permitió que los rockeros del sector pudieran expresarse con un poco más de calma; sin embargo, no se salvaban de ser juzgados.

En cambio, en los barrios más populares y tradicionales como Pescaíto, Mamatoco, Bastidas o Gaira —donde los pensamientos suelen ser conservadores y las lenguas difaman mucho— que un joven caminará por las calles con una camiseta negra estampada con la cabeza de un chivo era percibido, no solo como una blasfemia, sino como un peligro porque desencajada radicalmente con la cultura, el paisaje y las dinámicas del lugar. Por lo tanto no podía ser permitido.

«Mira que muchos chicos que hemos entrevistado eran monaguillos», afirma Laura, que opina que estos prejuicios se dieron por una mezcla de ignorancia e ingenuidad. «A mí lo que me genera miedo es lo que desconozco y por lo tanto me pone en riesgo, pone en riesgo a mi hijo, mi seguridad, mi familia», concluye.

Un estigma que cobró vidas

Cuando Black Sabbath lanzó el primer álbum de metal en 1970, el objetivo era lograr que la música creara la misma sensación de las películas de terror. Desde el principio, la estética metalera, y en general la rockera, buscó impactar, asustar, desafiar y desencajar a la sociedad. Pero también ha generado que miles de personas usen estos sonidos y sus capacidades estéticas y políticas para abordar temas difíciles, a veces prohibidos e incluso tabú, como la muerte, la oscuridad del ser, la locura, lo profano, lo sexual.

Esta exploración de la creatividad y de la complejidad humana ha derivado en una cultura que apasiona a millones de personas, y que tiene eco en todo el planeta, desde los desiertos más áridos hasta las estepas congeladas, y de las grandes metrópolis a las ciudades silenciadas por la guerra.

Sin embargo, para la reaccionaria sociedad samaria de inicios de los dosmil, los jóvenes rockeros ni se estaban expresando ni estaban haciendo cultura. Para algunos, estos parches vestidos de negro en los parques eran sectas satánicas de drogadictos y delincuentes que causaban daños.

«La historia del paramilitarismo en el Caribe colombiano, y particularmente en la Sierra Nevada, se ha marcado por una fuerte presencia del conservatismo que generó el prototipo de la persona de bien», explica el antropólogo y docente investigador Lerber Dimas, director de la PDHAL.

Ese imaginario conservador —presente desde la época de la independencia, cuando Santa Marta se declaró realista— fue terreno fértil para el paramilitarismo, que cimentó su ideología en postulados de extrema derecha y de la celebración de valores retrógrados de la sociedad.

«Una persona de bien no se podía vestir de negro ni podía usar accesorios como aretes, en el caso de los hombres. Las mujeres tenían que vestirse de una forma. La sexualidad tenía que ser explorada entre hombre y mujer solamente. No se aceptaba otra forma de ser», agrega Dimas.

En el archivo de Sonidos con Memoria está un panfleto firmado por las AUC en 2006. «Sentencia de muerte a todo aquel que quiera seguir con sus ideales castrochavistas y le yegó [sic] la hora a todos esos ladrones, marihuaneros, borrachos degenerados, mechudos y satánicos», dice textualmente. Esto demuestra cómo, por ejemplo, solo tener el pelo largo era motivo suficiente para recibir una amenaza.

El panfleto revela un lado aún más perverso de la historia: «Si usted encuentra esta hoja sáquele varias copias y repártalas a sus amigos de bien, vecinos sanos, o un familiar suyo que no vaya a caer en esta limpieza», se lee en el texto. «La organización no puede entregar esta hoja en cada una de las casas por eso pedimos su colaboración», agrega.

El impacto generado por el paramilitarismo no solo se limitó a las acciones bélicas o el control de las rentas ilegales, también afectó simbólica y culturalmente a la sociedad. Eso se evidencia en documentos como el famoso Pacto de Ralito, firmado el 23 de julio de 2001 entre líderes paramilitares y políticos, empresarios y dirigentes de la región Caribe. Este texto habla de la apuesta política del paramilitarismo y la intención de «refundar la patria».

Esta noción creó lo que Dimas define como «el enemigo social», que es lo que representa todo lo que pone en riesgo la hegemonía y el statu quo del poder. En una sociedad programada para temerle a cualquier cosa distinta, esto podría explicar por qué muchas personas vieron en estos adolescentes un peligro, y no lo percibieron en quienes realmente tenían las armas.

«Básicamente lo que tenemos hoy en Santa Marta es una representación de lo que siempre ha ocurrido y es que hay un grupo que impone unas lógicas. Que impone unos cánones de belleza, de sexualidad, de tipo de música, de ideología política que de alguna manera obligan a que muchos jóvenes sean asesinados, tengan que desplazarse o tengan que hacer su actividad de manera clandestina porque la misma sociedad se encarga de ponerlos en visibilización», comenta el investigador.

Jek cuenta que en un principio la gente los miraba feo, los insultaban o se burlaban de ellos. Acciones a las que no les «paraban muchas bolas». En un momento creció el rumor de que existía una secta satánica. «Sonidos con Memoria» contiene en su archivo la copia de un reportaje publicado en mayo de 1999 por el periódico El Informador, que afirmaba, sin pruebas, la presencia de grupos satánicos en el barrio Bastidas.

«Cerca del tanque de agua se reúnen muchachos adictos al diablo. Allí realizan ceremonias con la quema de osamentas; matan gatos y perros y posteriormente se drogan; muchas veces estas personas drogadas salen a cometer atracos en la madrugada», se lee en el sensacionalista artículo, que también afirma que algunos han enloquecido por culpa de estos actos, cuestiona que samarios viajaran al primer concierto de Metallica en Bogotá y comenta que la Iglesia católica está muy preocupada.

Históricamente, cuando los grupos paramilitares de la Sierra Nevada ejecutaban sus «limpiezas sociales»; primero identificaban a sus víctimas; hacían una amenaza pública y luego ejecutaban el crimen. A finales de los noventa e inicios de los dosmil, comenzaron a llegar panfletos a las casas de los rockeros, algunos con nombres y apellidos, y, finalmente, las acciones se tornaron físicas. «Veíamos personas en motos. Muchas veces con capuchas. Parqueados en una esquina de la panadería donde nos reuníamos a tomar nuestras onces», cuenta Jek. Testimonios hablan de cómo estos hombres motorizados perseguían a las personas, o llegaban a los parques donde se juntaban a pasar el rato e incluso a los colegios donde estudiaban.

El sonido del motor se convirtió en una señal de miedo que quedó incrustada en la memoria colectiva de la ciudad. A estos jóvenes los hacían correr, los amenazaban con armas y les disparaban mientras se reían de ellos. La tortura psicológica se volvió común y las historias de las víctimas afirman que a más de una persona le cortaron el pelo o le rompieron los discos, las revistas o la ropa.

Una noche de mediados de marzo de 2002, Jek conversaba con sus amigos frente al bar Mp3. «Se bajó un tipo de una moto», narra con seriedad. «Vimos que saca el arma, todos inmediatamente echamos el alarido: “¡¿Qué pasa? Pilas!”. Él va directamente a mi amigo y le descarga tres disparos. Así, de frente, a quemarropa», continúa. «Luego sale caminando campante como si nada, se regresa a su moto. Guarda su arma y se va libremente», finaliza.

Los amigos quedaron en shock, intentaron buscar ayuda para su agonizante colega, pero nadie los socorrió. Jek afirma que ni siquiera la policía hizo algo al respecto. Finalmente llegó una ambulancia y atendió a Luis Morales, pero era demasiado tarde. Jek no fue al funeral de su amigo por miedo. Según se enteró después, el supuesto motivo por el que lo asesinaron fue porque alguien lo acusó de practicar brujería.

Varias fuentes confirmaron que este tipo de hechos hicieron que muchos jóvenes dejaran la ropa negra, los aretes y se cortaran el pelo largo. Algunas personas tuvieron que desplazarse para salvarse de ser asesinadas y muchos otros renunciaron al rock.

Aun así, la música no paró. Las bandas continuaron ensayando, a veces sin amplificadores y con mucho cuidado. Se siguieron organizando conciertos de forma más clandestina y subterránea. El silencio no fue una opción y nunca se dejó de sentir el amor por el rock a pesar del peligro que rondaba.

Resistencia sonora

Mamatoco es uno de los barrios populares más tradicionales de Santa Marta. Tiene un par de parques, casas lindas, calles amplias y cuando se lo recorre se siente una sensación de calma y silencio. Aquí, Enrique «Kike» Montenegro se crió y se enamoró del rock. Está en sus treintas, lleva su pelo rizado corto y habla con rapidez y elocuencia de múltiples temas que van desde la historia social y política de la región, hasta los lanzamientos musicales más recientes.

Kike estudió cine junto a Brayan, con quien tiene una banda de punk llamada Euforia, y entró a Casa Tachuelas para ayudar a editar las cápsulas de video del micrositio. Mientras trabajaba, descubrió que su barrio fue uno de los escenarios de la persecución. En sus calles asesinaron a José Avendaño Cantillo, quien además fue familiar de un amigo cercano.

Kike unió los puntos y, después de entender por qué cuando era adolescente sus padres no le dejaban tener el pelo largo ni usar ropa negra, se convirtió en integrante activo de Casa Tachuelas. El caso de José ha sido especial para el colectivo, no solo por la cercanía, sino porque fue el único que llegó a Justicia y Paz, como se llama la Ley 975 de 2005 creada para facilitar la reincorporación a la vida civil de miembros de grupos armados ilegales y garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Kike cuenta que la versión libre de quien cometió el crimen reveló que a José lo acusaron de ser ladrón, algo que nunca se probó, pero para Casa Tachuelas, lo que realmente lo mató fue el prejuicio.

«A ese mismo chico [otro joven parecido a José] lo vi en El Rodadero y no le pasó nada. Es mi amigo y ahora vive en Alemania. Pero a José, a José sí lo mataron», dice Laura.

En 2002, el gobierno de Álvaro Uribe comenzó una serie de diálogos con las AUC que llevó a la desmovilización de casi treinta mil personas. En 2006, Hernán Giraldo se acogió a Justicia y Paz con la intención de pagar una condena de ocho años de cárcel en Colombia, pero mientras estuvo detenido no cesó sus actividades criminales. En 2008 fue extraditado a Estados Unidos y finalmente, en 2021, regresó al país. Actualmente sigue recluido en una cárcel de Itagüí, Antioquia. Esto hizo que las cosas se calmaran un poco en la ciudad. Las amenazas disminuyeron, pero el miedo siguió presente. No obstante, la escena rockera no se quedó quieta y entre 2008 y 2019 se vivió una segunda ola musical que pegó con fuerza.

Kas* tiene los brazos tatuados, anda en una moto tipo chopper y lleva un chaleco de cuero. Es gestor cultural, docente, escritor y toca en la banda Parnassus. Desde hace unos años también es el presentador del festival Unimagdalena Rock Fest, creado en 2008, uno de los puntos de resistencia sonora más importantes de la región, que también es un espacio disruptor en la que tal vez es la única universidad pública del país que no tiene un solo graffiti en sus paredes.

También formó parte de la organización del Caribe Rock Fest, un festival que se hizo entre 2013 y 2017, en un inicio de forma privada y, en sus últimas ediciones, con apoyo del distrito. Este evento ayudó al crecimiento y la visibilización de las escenas musicales de la ciudad. Cuenta que en esos años había conciertos semanales, llegaban bandas de todo el país, incluso algunas extranjeras, la emisora pública Radiónica extendió su frecuencia a la región Caribe y un sonido aún más estridente y desafiante se instauró: el punk.

Los organizadores del festival Ruido sobre los 40 grados pidieron no ser identificados en esta historia porque sostienen que no les interesa el protagonismo ni ser catalogados como los representantes del punk samario. Simplemente, dicen, organizan este evento de forma autogestionada por amor a la música y por la necesidad de crear y fomentar este tipo de espacios no solo en Santa Marta sino en toda la región.

Son una pareja en sus treintas que divide sus actividades laborales y familiares con la organización del evento que se realiza anualmente desde 2021. Él lleva cresta y habla de forma seca y directa; necesita pocas palabras para hacerse entender. Ha tocado en bandas como M.K.D y Die In Silence y desde muy joven ha trabajado con sus propios medios por el punk de toda la región Caribe. Ella, por el contrario, habla con soltura y confianza, hace bromas y ríe con ganas.

La primera edición de El Ruido, como también se le llama a este festival que cuenta además con organizadores en Santa Rosa de Cabal, Medellín y Bogotá, fue gratuita y se realizó en el parque central del municipio de Ciénaga en 2019, donde hay una tarima de cemento que recibió un puñado de punkeros que bailó rock junto a la gente del pueblo. Las siguientes se han hecho en lugares como la vereda de Buriticá, en el corazón de la Sierra, donde la distorsión sonó junto a las olas del mar.

Este festival ha logrado llevar el rock a lo rural, donde no solo ha cambiado por unos días el paisaje con sus invitados de pelos de colores y mensajes desafiantes, sino que ha rugido en una zona donde el control paramilitar es aún mayor que en la ciudad. Hasta ahora no ha habido problemas para realizar este evento, más allá de que en alguna de las ediciones llegaron las motos a vigilar.

Este tipo de expresiones, si bien siguen siendo impactantes, ya no son del todo ajenas al territorio. En los últimos cinco años, en los hostales de la Sierra ha comenzado a formarse un circuito de eventos culturales y conciertos muy variado en el que se destacan producciones como El Festival Jaguar o el New Wave Festival. Esto se debe, en parte, gracias al crecimiento del turismo y la llegada de capital extrajero, tanto para gastar como para crear infraestructura y comercio. Pero, para que sea posible, se debe contar con los respectivos permisos de quienes controlan la región y pagar los montos pactados.

«Aquí todos tienen una historia de ese estilo», dice el organizador de El Ruido haciendo referencia a que la mayoría de habitantes de Santa Marta en algún punto de sus vidas han tenido que lidiar de una u otra forma con el paramilitarismo.

Tavo* viste con una pantaloneta de color claro y una camiseta estilo hippie en la que está estampado Otto, el personaje de Los Simpson. Es el líder de Tragedia, que con veinte años es una de las bandas de metal más longevas de la ciudad. Siempre ha tenido el pelo cortado muy al ras debido al miedo causado por las persecuciones, a pesar de que afirma que nunca ha tenido problemas.

Sin embargo, recuerda que en 2015, un hombre de su barrio se le acercó y le dijo que su patrón lo había mandado a asesinarlo, pero intercedió por él. Tavo tenía un ensayadero y un estudio en su casa, tal vez eso inquietó a alguien, pero al parecer quien le hizo la advertencia sabía que trabajaba por la comunidad.

«Acá donde el paramilitarismo tiene una narrativa fortalecida no hubo proceso de Justicia y Paz», comenta Norma Vera. «¿Por qué no hubo proceso de Justicia y Paz? Porque lógicamente la justicia, la reparación y la verdad son con las víctimas, y las víctimas siguen sin ser reparadas. Entonces, las narrativas instauradas continúan en el ADN de la gente», agrega.

Una sombra que no abandona la ciudad

Tras la desmovilización del Bloque Resistencia Tayrona, en 2006, el clan de Giraldo Serna volvió a ejercer el control sobre la región y cambió varias veces de nombre. Actualmente se le conoce como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), también llamada «Los Pachenca», una organización criminal que todavía hoy domina los corredores del narcotráfico y numerosas redes de extorsión del departamento del Magdalena, además de ejercer influencia en La Guajira y el norte del Cesar.

Como parte de los mecanismos de desmovilización de las AUC en la Sierra Nevada, muchos excombatientes crearon proyectos relacionados con el turismo, que tenían la intención de ayudarles en su proceso de reincorporación. Pero como el control real del territorio quedó en los herederos de Giraldo y no en el Estado, la violencia, el miedo, el poder y los lucrativos negocios ilegales terminaron dándole el mando de estas apuestas turísticas a esta organización criminal.

Múltiples investigaciones y testimonios denuncian que los hostales, restaurantes, estaderos y puestos de comida de la Sierra deben pagar vacunas que pueden ser hasta del veintidós por ciento. Mientras conduce, un taxista de pelo corto y gafas afirma que en el Parque Tayrona el negocio del transporte pertenece a ese grupo criminal y cuenta que unos días antes, por prestar un servicio sin permiso, a un colega le decomisaron el carro y fue obligado a pagar una multa de tres millones de pesos para poder recuperarlo.

En febrero de 2025, en una entrevista publicada en El Espectador, José Luis Pérez Villanueva, jefe militar de las ACSN, dijo que estos cobros no son extorsiones, sino «impuestos de guerra» necesarios para defender el territorio de quienes pretenden apoderarse de él. Se refería principalmente al Clan del Golfo, primero autodenominado como Autodefensas Gaitanistas de Colombia y, ahora, como Ejército Gaitanista de Colombia, que ha incrementado su presencia en algunas de las estribaciones de la Sierra y en el casco urbano.

En la entrevista, Pérez afirmó que las acciones de «La Muerte» también le sorprendieron. Según explicó, este fue un grupo ilegal nuevo que no tuvo que ver con ellos. Sin embargo, expertos como Norma Vera y Lerber Dimas coinciden en que esa afirmación no tiene sentido, pues montar una estructura con el armamento y la capacidad de acción de «La Muerte» requiere años.

Según las respuestas de la Secretaría de Seguridad de Santa Marta al derecho de petición, «en un trabajo mancomunado entre la Policía, el ente territorial y Fiscalía General de la Nación, se dejó por sentado que el mal llamado Grupo La Muerte, son los mismos actores delincuenciales de los Pachencas». Otra hipótesis apunta a que César Becerra o alias «Camilo», que era el jefe político de las ACSN hasta su captura en noviembre de 2024, creó este grupo de sicarios después de tener divisiones y peleas con otros mandos, pero según El Espectador, su abogado lo niega. Luego de las acciones violentas registradas en febrero, «La Muerte» no volvió a adjudicarse ningún delito ni ha sacado comunicados nuevos.

Hoy, los jóvenes de la ciudad siguen creciendo en un entorno precario, violento y sin futuro. Muchos de ellos viven en las pedregosas laderas de los montes, a donde varias familias llegaron luego de ser desplazadas por la interminable guerra en la Sierra. Estos lugares no tienen agua potable, acceso a servicios ni una presencia estatal robusta. Y, al igual que hace dos décadas, las nuevas generaciones buscan formas para liberar su rabia y frustración.

Muchos han encontrado ese desahogo lanzándose piedras entre ellos. A esto se le conoce como peñonera: un fenómeno protagonizado por grupos de jóvenes de barrios populares, muchos de ellos ligados a las barras del Unión Magdalena, que cada cierto tiempo arman batallas campales en las que vuelan las piedras o peñones, como se les llama en la región. Se les dice «tira piedras» y sus nombres aparecieron en los panfletos de amenaza. Según cuenta Lerber Dimas, algunos de sus líderes han sido asesinados.

Durante el festival de punk de febrero de 2025, uno de los asistentes cuenta que es profesor de un colegio ubicado en una de las zonas más empobrecidas del icónico barrio Pescaíto. «Cómo van a aprender algo esos pelados si llegan con hambre, con señales de abuso. Qué van a poner atención con ese calor si no hay ni para poner un abanico. Además de eso toca lidiar con los papás que son “paracos” y eso complica aún más todo», dice frustrado mientras al fondo suena la batería.

El 22 de febrero de 2025, luego de un paro cívico realizado en junio de 2024 y de varias movilizaciones ciudadanas, se instaló una mesa de diálogo entre el gobierno nacional, representado por Óscar Silva, y las ACSN, en Guachaca, corregimiento de Santa Marta. Jennifer del Toro Granados, alta consejera para la paz y el posconflicto del distrito de Santa Marta, explica que se firmó un comunicado entre el gobierno y esta organización criminal en el que se pactó la desvinculación de menores de edad de las filas del grupo armado y el desescalamiento de la violencia y las extorsiones.

Pero a las pocas semanas las ACSN se levantaron de la mesa, luego de un operativo del Ejército Nacional en Palmor de la Sierra. A finales de abril, Óscar Silva comentó que de manera reservada se están restableciendo los canales de comunicación entre el gobierno y esta organización criminal, que entre el 14 y el 16 de julio realizó un cese de «operaciones militares y ofensivas». Luego de esto,a través de la resolución 190 de 2025, el 25 de junio el Gobierno Nacional reconoció a Fredy Castillo Carrillo, alias «Pinocho» y Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias «Muñeca», jefes del Comando Central de las ACSN, como representantes para participar en el Espacio de Conversación Sociojurídico, lo que significa que la mesa de nuevo avanza.

Sin embargo, Del Toro es cautelosa y expresa que le preocupa que la violencia no se ha desescalado y el poco tiempo que le queda al gobierno de Gustavo Petro. «Estos procesos de paz necesitan consolidarse con una inversión pública que permita al menos dejar sentadas las bases de un tránsito hacia la democracia en las zonas rurales de Santa Marta y de la Sierra». comenta.

Para evitar que se repita la historia de Justicia y Paz, esto no solo pasa porque las ACSN dejen las armas, sino por garantizar una presencia robusta y constante del Estado en el territorio. La esperanza está en que esa transición se dé finalmente a través de fortalecer el turismo y los planes de desarrollo de agricultura sostenible que permitan a los combatientes volver a la vida civil y a las comunidades encontrar alternativas productivas para vivir con calma y dignidad. Pero también es vital que esta organización criminal finalmente repare a las víctimas que durante años han sufrido el flagelo de la guerra.

Caminar por las calles de Santa Marta produce una sensación contradictoria. Por un lado están llenas de belleza, gente sonriente y amable; la ciudad tiene una variedad gastronómica que atrapa los sentidos y decenas de comercios variados. Por la tardes el cielo se pinta de colores, por la noche la música se toma el ambiente y en las playas se puede disfrutar de la calma que trae la brisa del Caribe junto a una cerveza fría. Pero, por otro lado, las calzadas están llenas de charcos de aguas negras que cubren con su hedor el aire. Las motos se mueven agresivamente de forma caótica y la incertidumbre y el miedo son una constante en la vida de quienes habitan este territorio. Hay algo podrido, que envenena el alma de la Sierra Nevada. Algo que no deja a esta ciudad sanar su desgarrador pasado, ni abrazar del todo su infinita diversidad y belleza.

Hoy el ciclo de violencia vuelve a reciclarse, pero la desmemoria y el silencio ya no son la regla. Por todo el departamento hay personas que trabajan desde múltiples orillas por cambiar la realidad de una región que a pesar de todo lo que ha sufrido, tiene claro que la música nunca debe dejar de sonar.

* Las fuentes pidieron ser identificadas con sus nombres artísticos.

** Este reportaje se realizó con la colaboración del colectivo Casa Tachuelas.

Ministerio de Cultura

Calle 9 No. 8 31

Bogotá D.C., Colombia

Horario de atención:

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (Días no festivos)

Contacto

Correspondencia:

Presencial: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

jornada continua

Casa Abadía, Calle 8 #8a-31

Virtual: correo oficial –

servicioalciudadano@mincultura.gov.co

(Los correos que se reciban después de las 5:00 p. m., se radicarán el siguiente día hábil) Teléfono: (601) 3424100

Fax: (601) 3816353 ext. 1183

Línea gratuita: 018000 938081 Copyright © 2024

Teléfono: (601) 3424100

Fax: (601) 3816353 ext. 1183

Línea gratuita: 018000 938081

Copyright © 2024