Lee los artículos de GACETA: Drogas aquí y descarga el PDF completo aquí.

Editorial: «Mundos posibles», por Daniel Montoya Aguillón

El 4 de septiembre de 2025 Estados Unidos lanzó un misil que pulverizó una lancha tripulada por once ocupantes en aguas del Caribe. El video fue publicado en redes sociales directamente por Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. No se trató de una filtración ni tuvimos que esperar a que se revelaran archivos clasificados. Hasta ahora, eliminar civiles sin ningún tipo de juicio, o sin respetar su presunción de inocencia, eran hechos que se escondían y que descubríamos a través de investigaciones periodísticas. En su momento, la revelación de los abusos y las violaciones a los derechos humanos en guerras como las de Irak o Afganistán significaron vergüenza. Hoy son expuestas por los Gobiernos que las cometen.

Al conocerse la noticia, la conversación en Colombia giró en torno a lo judicial: ¿es legal o no lo que acaba de hacer EE. UU? Marta Ruiz, en una conversación de GACETA Pódcast ante este primer bombardeo, sostuvo: «Esto genera un debate jurídico, pero no humanitario. Y cuando tú dices “es que son narcos”, inmediatamente los pones en un lugar por debajo de cualquier humanidad».

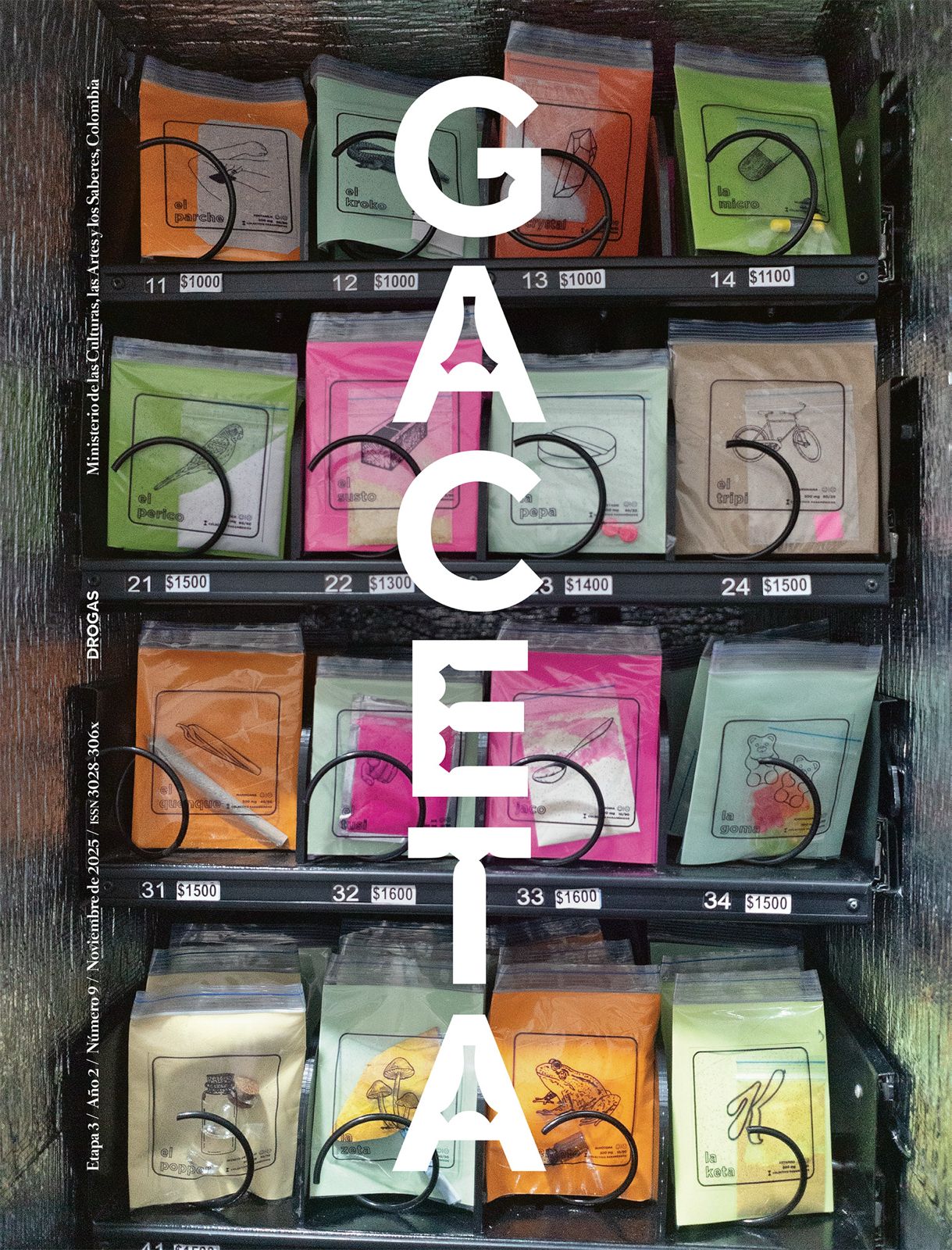

Nos encontrábamos aún imaginando este número de DROGAS. Reflexionábamos sobre las diferentes aristas que abarcan el consumo, la reducción de daños, la fallida guerra contra las drogas, las representaciones artísticas y el narcótico desvío que han tomado en nuestro país. Evaluábamos las búsquedas de aquellos que trabajan en la innovación y el diseño de alternativas para el uso de plantas estigmatizadas como la coca, y nos preguntábamos por la transformación de imaginarios culturales que nos permitan abarcar el goce y la dimensión ceremonial, la búsqueda espiritual y de conocimiento que en muchos casos ofrece el uso de sustancias.

Desde entonces, y hasta el cierre de esta edición, el número de personas asesinadas en el mar Caribe aumentó a sesenta y seis. La evolución perversa de una guerra fallida nos obliga a preguntarnos, una vez más, sobre nuestra soberanía y nuestra capacidad de tomar decisiones más allá del falso binomio Estados Unidos-Colombia, donde lo único que se nos presenta realmente es una absoluta arbitrariedad unidireccional. Estefanía Ciro, en su ensayo «El opio del poder: el prohibicionismo», lo describe de esta manera: «Nuestra imagen se distorsiona en el espejo y nos entendemos con los criterios de los demás, así personificamos nuestra caricatura».

Los programas de erradicación comenzaron al menos cincuenta años antes de que existiera un comercio ilegal. Funcionarios y médicos de EE. UU. y diferentes países suramericanos redactaban los informes que se convertirían en la base de leyes y acuerdos que todavía hoy definen la política internacional en materia de drogas. «El verdadero problema no era la cocaína, sino la identidad cultural y la supervivencia de quienes tradicionalmente veneraban la coca», nos dice Wade Davis en «La planta demonizada».

Según la autora Lina Britto, «hace más de una década Colombia jugó un papel central en el primer anuncio de su fracaso. En 2009, un expresidente, un exalcalde y un periodista representaron al país en la Comisión Latinoamericana de Drogas y Democracia, la primera de muchas en declarar que la “guerra contra las drogas” no había logrado ninguna de sus metas».

Sin embargo, si bien se ha avanzado en la conversación global, como lo muestra la diplomática Laura Gil en una entrevista presentada aquí, en el plano nacional poco ha cambiado. Nos enfrentamos a viejos problemas con soluciones absolutamente conservadoras y violentas que se ven representadas en nuestra cotidianidad.

«Lo que pensamos sobre ciertas drogas y su uso no apareció en nuestro sentido común porque sí. Es decir, lo que hay detrás de la idea de que una persona que fuma marihuana en un parque es peligrosa está relacionado con los discursos médicos, políticos y mediáticos; con el poder y con las formas a través de las cuales hemos aprendido a ver al otro», dice la periodista Natalia Duque, que abre este número con su texto «Genealogía del vicioso», en el que explora el origen que ha construido y perpetuado estereotipos alrededor del consumo.

Estos estereotipos han consolidado una imagen estigmatizante sobre los consumidores —hasta llegar al espeluznante fenómeno conocido como «limpieza social»: una forma de eliminación que resulta de cultivar una conversación profundamente violenta alrededor del consumo—, pero no necesariamente sobre las mafias, que, por el contrario, han desarrollado su propia estética, controlando mercados e impulsando transformaciones culturales.

Mientras la conversación gire alrededor de la prohibición y no de la atención y del cuidado, el estigma continuará creciendo. En un testimonio honesto y crítico que presenta GACETA, Ana Lucía Cárdenas recuerda a su sobrino, quien murió en una fiesta de música electrónica tras una sobredosis de MDMA: «Si por lo menos algunas drogas fueran legales, la fiesta a la que asistió Tomás no tendría que mentir frente a las autoridades, podría existir públicamente y, al hacerlo, ser vigilada y regulada».

Ahora, no se trata de tener una revista complaciente con el consumo ni tampoco un número que lo promueva. Se trata de confiar en la capacidad de cada persona de tomar decisiones informadas —como sucede con el alcohol, el tabaco, el azúcar, los ultraprocesados y demás sustancias nocivas legalmente comercializadas— y promover las responsabilidades civiles donde corresponde: no en el asesinato de personas que atraviesan el Caribe o de la persecución a quien fuma marihuana mientras pasea por un parque; sino en la capacidad de hacernos cargo de nuestro destino y placer, de la seguridad de un sistema de salud eficiente y capaz de atendernos.

Esta revista nace de la urgencia de promover debates humanitarios, como mencionábamos al comienzo, y no tanto debates jurídicos y de seguridad. Quisimos hacer un número que se concentrara en las diferentes sensibilidades que exploran el consumo, como ocurre en el fotorreportaje de Paula Thomas. Un número que cuestionara el miedo desde el cual muchas personas siguen acercándose al asunto de las drogas y las invite a sobreponerse al impulso de eliminación de aquello que es incontrolable por inexplorado y desconocido. Esta revista quiere que reflexionemos de forma colectiva alrededor del consumo y sus consecuencias y que seamos capaces de construir un sistema en el que la vida y su descubrimiento sea lo que nos convoca.

***

«Genealogía del vicioso», por Natalia Duque y Elizabeth Otálvaro

La figura del consumidor de drogas, moldeada por discursos médicos, políticos y mediáticos, ha pasado de ser un cuerpo enfermo a un enemigo social. El estigma, sostenido por el miedo y la moral, ha convertido el consumo en un tipo de exclusión y en una forma silenciosa de violencia.

«La planta demonizada», por Wade Davis

¿Cómo fue posible que una planta tan beneficiosa y benigna como medicina, alimento y estimulante suave llegara a quedar clasificada entre las drogas más peligrosas del mundo, condenada por la ley internacional al mismo nivel criminal que la heroína, el fentanilo y el crack?

«Plantas desnudas», por María Paula Rubiano A

Desde el Renacimiento del siglo XV hasta el renacimiento psicodélico actual, la tecnología y la ciencia han despojado a las plantas medicinales indígenas de su historia para uniformarlas bajo el manto de la mercancía.

«Guerra falaz», por Lina Britto

Los campesinos colombianos han aprendido a cultivar marihuana entre las bananeras y la caña de azúcar. Entre luchas y resistencias, el aparato estatal se ha construido sobre el despojo y la aculturación, en nombre de un modelo económico basado en la producción de mercancías agrícolas que beneficia a las élites locales y arrincona al campesinado a las fronteras agrícolas.

«Hemos erradicado 3.900.000 hectáreas: el tamaño de Bélgica»: Entrevista a Laura Gil

El régimen global antidrogas ha criminalizado a labriegos y consumidores. Diferentes fenómenos internacionales y prejuicios de más de sesenta años han puesto la responsabilidad del narcotráfico en los países productores. Sin embargo, tras romper el llamado Consenso de Viena, se abre un camino para imaginar otro futuro. ¿Cuáles son los retos que enfrenta Colombia y qué pasos debe seguir en la redefinición de una política global sobre las drogas? GACETA conversa con Laura Gil.

«Prohibicionismo: opio del poder», por Estefanía Ciro

Colombia sigue atrapada en la lógica prohibicionista frente a las sustancias psicoactivas: el ritual de la estigmatización mediática se repite mientras crecen los cultivos y las incautaciones. Más allá de la culpa, ¿qué caminos soberanos nos quedan?

«Barrio Sucre», por Paula Thomas

Desde comienzos del año 2000, Sucre dejó de ser un barrio obrero en Cali y se convirtió en una zona señalada por la venta de drogas y la prostitución. La calle h, como se le conoce popularmente, concentra el consumo de heroína en la ciudad. Una serie fotográfica de Paula Thomas.

«El diablo dorado», por Juan Nicolás Donoso

Los orígenes y las consecuencias del uso de esteroides anabólicos abarcan desde los gimnasios de barrio hasta el universo digital de los influencers fitness. El deseo de transformar el cuerpo se ha convertido en una forma de fe, adicción y autodestrucción.

«Listo el bareto, ahora sí podemos comenzar», por Santiago A. de Narváez

En su Informe final, la Comisión de la Verdad recomendó superar el prohibicionismo y transitar hacia otras formas de comprender y convivir con las drogas. Esta crónica ofrece una mirada a los llamados clubes cannábicos y a quienes proponen otras formas de asociarse en torno al cultivo y el consumo de marihuana.

«Donde Tomás no está», por Ana Lucía Cárdenas

Una tía recuerda a su sobrino, que murió en una fiesta de música electrónica luego de consumir mdma. Entre la culpa y el duelo, este testimonio insiste en la necesidad urgente de la legalización en Colombia como camino para salvar vidas.

Desde la década de 1980, el arte colombiano ha problematizado las influencias estéticas y económicas derivadas del narcotráfico. Santiago Rueda propone una lectura del país de los hipopótamos afrocolombianos, del reguetón, del lujo kitsch y de la microdosis psicodélica en la que examina las mutaciones de un imaginario donde lo ilícito y lo sagrado se confunden.

«El yagé y el boom psicodélico», por Alhena Caicedo Fernández

En la era del boom psicodélico, la ayahuasca o yagé ha pasado de las selvas amazónicas a laboratorios, retiros urbanos y foros internacionales. Una planta sagrada, antes reservada para rituales chamánicos, se transformó en objeto de estudio y negocio. Entre el saber ancestral y la mercantilización de la conciencia, esta planta revela las tensiones entre espiritualidad y consumo.

«Bendito café, santo cacao», por Gustavo Montenegro Cardona

En Nariño, los campesinos que un día sembraron coca hoy cultivan café y cacao mientras los Diálogos Regionales de Paz empiezan a transformar la economía y el alma del sur colombiano. Así se abren hacia un proyecto de futuro sin miedo ni violencia.

«Sueño 130 /A Kurosawa», por Raúl Zurita

«Talkin’ ’Bout Ma Ma Ma Ma Fuckin’ Stone Generation», por Carlos Velázquez